Васильев

В творчестве Владимира Васильева ярко и сильно утверждаются лучшие черты современного актера хореографического театра, современного исполнительского стиля.

В чем они заключаются?

В блестящем владении техникой, законами классического танца и вместе с тем в смелом преодолении привычного канона, традиционного образа классического танцовщика, кавалера.

Виртуозность танца соединяется у Васильева с абсолютно свободным и радостным самораскрытием, с человеческой "откровенностью" в творчестве. Ревностно следя за правильностью классической формы, он в то же время не подчиняется условностям балетного спектакля, не прячется за ними и, танцуя даже традиционные партии, всегда находит возможность сказать в них свое и по-своему.

Творчество Васильева прочно связано с лучшими традициями русской хореографии и вместе с тем является примером смелого поиска. Он невольно заставляет уважительно вспоминать прошлое и с надеждой думать о будущем нашего искусства.

Васильев - воспитанник Московского хореографического училища, в стилистике его исполнения проявляются особенности именно московской школы мужского классического танца.

Лучшие представители этой школы, такие мастера, как В. Тихомиров, М. Мордкин, утверждали даже в старом, традиционном репертуаре черты яркого "танцевального реализма". Им была свойственна волевая, мужественная манера танца, широкий пластический жест, тяготение к героическим, крупным характерам. Они отбрасывали томную меланхоличность, рафинированную изысканность балетных принцев и кавалеров, их образы были монументальны и живописны.

М. Мордкин явно тяготел к смелой характерности танца, он боролся с безликостью мужских партий в старых балетах, создавал такие драматически насыщенные образы, как Мато в "Саламбо", охотно обращался к игровым характерным ролям (Хан в "Коньке-Горбунке" и др.), танцевал множество чисто характерных партий и концертных номеров.

И вот это тяготение к мужественной, волевой манере танца, стремление к полнокровной характерности хореографического образа снова оживает в творчестве Васильева.

О Васильеве можно со всей определенностью сказать, что он сейчас является носителем и продолжателем лучших реалистических традиций Горского, Тихомирова, Мордкина. И вместе с тем это подлинно современный актер, способный к постижению всех сложностей и тонкостей современной хореографической мысли. Танцуя Данилу в "Каменном цветке", он легко осваивает глубину музыкального и танцевального симфонизма С. Прокофьева и Ю. Григоровича.

Васильев является первым исполнителем партии Иванушки в "Коньке-Горбунке" Р. Щедрина, Щелкунчика и Спартака в балетах П. Чайковского и А. Хачатуряна, но, по сути дела, почти все его партии, даже в очень старых балетах,- первооткрытия. Он способен создавать образы, еще не бывшие, еще не жившие на балетной сцене, и по-своему, по-новому раскрывать партии, имеющие давние традиции и обросшие не менее давними штампами. Он, кажется, никогда не исполнял чисто характерные танцы, но пластика его всегда по-разному окрашена, он танцует всегда в разном "характере", привнося в свои движения дух и стиль то русского, то восточного, то античного танца.

Актерские способности Васильева проявились очень рано.

На одном из выпускных спектаклей семнадцатилетним мальчиком он сыграл роль мрачного ревнивца и мстителя Джотто в балете "Франческа да Римини" на музыку П. Чайковского (постановка А. Чичинадзе). Трудно было поверить, что это играет юноша, почти мальчик. Уже в этом раннем выступлении наметился трагический масштаб образа.

Не только в танцевальных эпизодах, но и в каждой внешне статичной позе, в каждой паузе, в каждом сдержанном жесте ощущалась бурная внутренняя динамика, огромная экспрессия. Все было раскалено до предела. В Джотто - Васильеве бушевали дикие, звериные порывы отчаяния, мести, ненависти, но они были скованы ледяной и коварной волей, он словно цепенел от злобы, застывал в страшной настороженности, выжидал и следил за каждым шагом Франчески и Паоло, незаметно ткал паутину, в которую они должны были быть пойманы. Образ, созданный им, вызывал в памяти непостижимую жестокость блестящих и коварных властителей средневековья и раннего Возрождения, беспощадных мстителей, интриганов, изощренных убийц и отравителей вроде Цезаря Борджиа.

Васильев был весь в черном, его горящие глаза, бледное лицо, зловеще цепкие движения сразу приковывали внимание. В нем чувствовались трагическая одержимость, неотвратимость рока, фанатическое отношение к миссии мстителя.

В этой роли прежде всего поражали артистические способности юноши. По ним можно было предположить, что он будет прекрасным актером пластически-пантомимного плана, что это будущий Тибальд, Ганс, Абдерахман.

Но затем последовали другие партии, и все увидели исключительные танцевальные данные Васильева - его сильные, высокие прыжки, бурные верчения, искрометность и блеск заносок. Для него не существует трудностей переходов, он может легко, играючи перейти от могучих, львиных прыжков к сверкающей россыпи мелких ювелирно-отточенных движений. Васильев обладает удивительной экспрессией танца, его танцевальная энергия неистощима.

Спартак

Кажется, что Васильев всегда хочет, жаждет, рвется танцевать, просто не может не танцевать. Когда наступает момент его вариации, видишь, что это счастливейшее мгновение его жизни, он весь расцветает, глаза его начинают сиять, он радостно и благодарно, а не хвастливо и высокомерно, наслаждается своей силой, ловкостью, молодостью, бьющим через край ощущением полноты жизни. Причем в этом нет и тени премьерства, надменного сознания своей исключительности; все это открыто, щедро и безоглядно отдано спектаклю, партнерам, зрителю. Актеру словно необходимо "поделиться" с людьми своей влюбленностью в искусство и жизнь. Здесь исток той исключительной заразительности, которой обладает танец Васильева.

Он танцует жадно, и мы так же жадно следим за ним, кажется, что эти мгновения неповторимы, что мы больше никогда не увидим подобного, что перед нами не воспроизведение хорошо выученного танцевального рисунка, а щедрая, безудержная импровизация, что невозможно будет потом повторить этот чудесный каскад прыжков, верчений, могучих и легких взлетов, неожиданных, смелых ракурсов и поворотов.

Вот эта неожиданность, впечатление импровизационное™ танца Васильева- одна из существенных черт его индивидуальности, один из "секретов" его воздействия на зрителей.

Говоря об особенностях московской хореографической школы, старейший балетмейстер Ф. Лопухов пишет: "Тут были русское удальство, русская прямота и храбрость... и особо русское "лежачего не бьют", но и "размахнись, рука!.."*.

* (Ф. Лопухов. Шестьдесят лет в балете, стр. 133.)

Все это очень ясно живет в танце Васильева - русская удаль, храбрость, простодушие и доброта.

Данила. 'Каменный цветок' С. Прокофьева

Две первые его роли в Большом театре были русские - Данила в "Каменном цветке" С. Прокофьева и Иванушка в "Коньке-Горбунке" Р. Щедрина. Если в первой партии эти качества возникали в поэтическом преломлении, то во второй торжествовала стихия юмора, озорства, почти скоморошьей игры, яркая красочность русского лубка.

В этих партиях открылось, освободилось "естество" Васильева, природное обаяние его натуры. Был снят черный парик Джотто, наклейки, помогавшие создать хищный профиль трагического злодея, и мы увидели открытое, круглое, курносое лицо, живые, добрые и лукавые глаза, светлые взъерошенные волосы. Вместо бархатного колета - легкая широкая русская рубаха. Все это удивительно шло, удивительно пристало Васильеву. В этих партиях выявилась глубоко национальная, народная природа его дарования.

Партия Иванушки в балете Р. Щедрина "Конек-Горбунок" (постановка А. Радунского) не отличается особой свежестью и остротой хореографического рисунка, ее некоторое своеобразие и юмор заключаются в игровых, пантомимных моментах. Васильев придает своей пластической "повадке" в этом балете национальные черты, находит интонации, идущие от русской народной пляски - медлительная "растяжечка", неторопливая широта и размах всех движений, озорство в технически сложных "коленцах". Васильев танцевален и пластичен в самой "неуклюжести" своего Иванушки, даже в том, как он стоит, подбоченясь, широко расставив ноги, удивленно и весело взирая на все творящиеся вокруг него чудеса. Кажется, что он все время видит "диво-дивное".

Танцуя дуэт с Царь-девицей, он с таким наивным удивлением смотрит на поднятую ногу балерины, словно впервые увидел такое "чудо", впервые попал в сказочно необычный мир балетного спектакля. И все сложности дуэтных поддержек Иванушка - Васильев преодолевает словно в силу природной смекалки, а не в результате долгой балетной выучки.

Васильев - настоящий сказочный Иванушка-дурачок, бесхитростный и доверчивый, смешной и поэтичный в одно и то же время. Как будто простодушный дурачок, а на самом деле лукавый мудрец, ясный душевный покой которого не могут нарушить никакие горести и неудачи. Иванушка - Васильев абсолютно бесстрашен, ко всем опасностям он относится с интересом и любопытством, беззлобно и бестревожно.

В роли немало комедийных ситуаций, в которых актера подстерегает опасность нажима, наигрыша. Васильев счастливо избегает этой опасности, сохраняя мягкость юмора даже в самых грубоватых приемах буффонады.

Но, пожалуй, самое примечательное в исполнении Васильева то, что, передавая простодушие Иванушки, он сохраняет какой-то едва уловимый "взгляд со стороны", иронию современного актера. В этом сказалась его музыкальная чуткость, ибо народность партитуры Р. Щедрина сочетается с остроумием и блеском современного музыкального языка, с интеллектуальностью, ироничностью, заставляющей вспомнить русские темы в изложении таких композиторов, как С. Прокофьев и И. Стравинский.

В роли народного художника и умельца Данилы в балете С. Прокофьева "Каменный цветок" (постановка Ю. Григоровича) еще определеннее обнаружилась духовная содержательность танца Васильева.

Партия Данилы технически трудна, она построена на почти беспрерывных взлетах, на сильных прыжковых движениях, изобилует сложнейшими поддержками в дуэтах.

У Васильева все это выглядит выражением крылатой выдумки, неуемной фантазии художника, воплощением вдохновенной смелости. Простота и доброта молодого деревенского парня здесь соединены с неистовой увлеченностью, непреодолимым и самоотверженным порывом к творчеству. В этой партии есть некое "исповедническое" начало; Васильев танцует здесь свою самозабвенную преданность, свою горячую влюбленность в искусство.

От спектакля к спектаклю актер все глубже и глубже постигал и раскрывал поэтический смысл образа.

В начале балета Данила - Васильев охвачен какой-то неотвязной думой, погружен в себя, в нем сразу угадывается тревожная и тоскующая душа художника. Эта отрешенность прерывается эпизодами непосредственности, радости, ласковой нежности к Катерине.

Но веселая открытость, человеческое тепло вдруг меркнут, уступая место суровой, истовой одержимости.

Почти весь спектакль длится дуэт Данилы с Хозяйкой Медной горы. В ней словно олицетворены загадки искусства, тайны природы, которые он стремится постичь. Их сцены - это дуэты огромной, не только технической, но и психологической сложности. Данила - Васильев то покорно следует за Хозяйкой, то гневно бунтует против нее, то протягивает к ней молящие руки, то порывисто отворачивается от нее. Любит и ненавидит, подчиняется ей, как околдованный, и отвергает ее, как опостылевшую возлюбленную. Это загадочное, поблескивающее зеленоватой чешуей существо - его странная муза, несущая то муку, то блаженство, то властно, жестоко порабощающая его, то одаряющая высшей свободой творчества. Он сам добровольно идет к ней в плен, но порой рвется из неумолимо очерченного круга.

И Катерина - воплощение любви и Хозяйка - символ творчества одинаково нужны Даниле. И каждая хочет владеть им безраздельно.

В последнем трио Данила - Васильев словно молит о соединении, сердце его разрывается от любовной жалости к Катерине, он обнимает ее, защищая и утешая, а перед Хозяйкой склоняется преданно и благодарно, словно признавая ее нерушимую власть, прося о пощаде, хотя бы о минуте простого забвения и счастья.

И отступают, уступают обе. Хозяйка, скорбя, отпускает его, Катерина навсегда поняла силу его творческой мечты. Финал - счастливое возвращение из волшебных дворцов Хозяйки на землю, к людям, к невесте. Но, обнимая ее, он вдруг поворачивается туда, где мелькнула видимая только ему Хозяйка Медной горы. Он с Катериной, но уже навсегда и с Хозяйкой. Счастливый покой не

I сужден ни художнику, ни тем, кто его любит. В нем живет мир, не доступный даже самой большой человеческой близости и любви; этот мир, этот "магнит" творчества снова и снова будет притягивать его, заставит нарушать самые прочные законы обыденности. Кто знает, сколько раз еще потеряет его Катерина и сколько раз снова найдет. А Хозяйка, как само искусство, будет милостивой и жестокой, сказочно щедрой и беспощадной. Измучит, иссушит, доведет до ярости, до отчаяния, до горького опустошения и вдруг осенит озарением, легкостью и свободой.

Вот почему танец Васильева становится то радостно полетным, сияюще легким, то выражает безмерную усталость, замкнутость, какую-то застенчивую суровость.

Кульминацией роли становится сцена в подземельях Хозяйки Медной горы. Уже вконец обессиленному, измученному долгим искусом, безрадостным заточением Даниле Хозяйка наконец показывает сверкающие россыпи своих сокровищ.

И Васильев - Данила мгновенно преображается. Глаза сияют счастливо и ненасытно, тело взлетает в широких и мощных прыжках, руки становятся властными и устремленными. Кажется, что его движения, его воля рождают все прихотливые перестроения и рисунки танца кордебалета. "Творческий восторг", ликующее вдохновение танцует здесь Васильев.

В "Каменном цветке" партию Катерины исполняла Екатерина Максимова. Она танцевала вместе с Васильевым еще в школе - в детском па-де-труа из "Щелкунчика", потом в этом же балете девочку Машу, а он - ее озорного брата, ломающего ее любимую игрушку; в выпускном спектакле они выступили в па-де-де Маши-принцессы и Щелкунчика-принца и в па-де-де из "Спящей красавицы".

С этого времени началось их творческое содружество, сформировался прославленный на весь мир дуэт.

Меджнун. 'Лейли и Меджнун' С. Валасаняна

Глядя на Васильева в "Каменном цветке" и "Коньке-Горбунке", казалось, что он просто создан для русского сказочного балета. Даже закрадывался вопрос - не ограничены ли возможности молодого актера только этими красками? Но вот он станцевал одержимого любовью Меджнуна в балете "Лейли и Меджнун", и приходилось только удивляться, куда исчез русский паренек, белобрысый, курносый и улыбчивый. На сцене возник восточный принц легенды, утонченный, плетущий сложнейший орнамент молитвенно-благоговейных движений. В этой роли Васильев передавал исступление и почти смертельное изнеможение страсти, его любовное томление приобретало характер почти религиозного экстаза.

Великое смятение, спутанность, разноголосица чувств и боль жили в танце Васильева - Меджнуна. Отчаянные порывы сменялись утонченно-хрупкими, почти сомнамбулическими движениями.

Постановщик балета К. Голейзовский написал к одному из пластических монологов Меджнуна такой поэтический "подстрочник": "Нити моей жизни перепутались, так много исходил я пустынь, ища тебя. Но ты, как призрак, как зыбкое облачко... рассеивалась при моем приближении.

Из сердца на пути капали кровавые слезы любви... Но вот прошли годы, и я ощутил твои следы. Лейли, моя желанная, любимая...

Живу ли я?"

Меджнун Васильева искал следы возлюбленной, то видел призрак Лейли, мчался к нему, то горестно, устало сникал, в отчаянии склоняясь к земле, когда он рассеивался; все эти образы зримо ощущались в танце Васильева. Его печальное забытье было таким трагическим, что он мог спросить себя - живу ли я?..

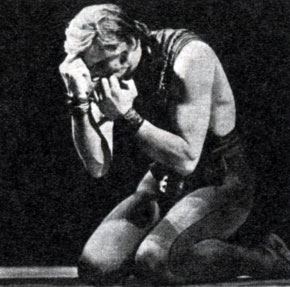

Безумие и отчаяние любви, вихрь страсти взметали Меджнуна - Васильева в воздух, кружили в неистовых вращениях, повергали на землю. Секунду он лежал неподвижно, тело его было словно сведено внутренней болью. Потом поднимался, вставал на колени, руки его простирались ввысь, словно он молил небо о свидании с Лейли. Этот танец только гибкого корпуса и рук (ведь Меджнун стоит на коленях) был необыкновенно выразителен, полон лирической скорби. Меджнун Васильева - воплощение нежности, мягкость его гибких движений напоминала горячий шепот сокровеннейших, интимнейших признаний, он раб и поэт своей страсти, единственной, непреодолимой, неотвратимо влекущей к гибели. Он двигался и танцевал словно в блаженном или скорбном полусне, реальность для него не существовала - только хрупкий радужный мираж его любовной мечты.

Васильев в совершенстве постиг новый для себя, сложный и своеобразный стиль Касьяна Голейзовского. "Я обязан многим людям, с которыми свела меня творческая судьба. Но были два человека, на которых я ориентировался всегда и которые оказали огромное влияние на мое художественное мировоззрение. Это балетмейстер Касьян Голейзовский, один из основоположников русского балета, и наш теперешний художественный руководитель - Юрий Григорович",- говорит Васильев.

Голейзовскому претили привычные каноны классического и характерного танца, он их прекрасно знал, но претворял по-новому. Он создал свой стиль, в котором тонкая графическая выписанность рисунка соединяется со скульптурным началом, сложный, изощренный орнамент композиций - с экспрессивной лепкой фигур и поз. Голейзовский создает своеобразную апологию "поющего" человеческого тела, его композиции - это поток свободно льющихся пластических мелодий, это раскованные человеческие порывы, движения, освобожденные от канона. Многие его дуэты кажутся возвышенными, поэтическими символами, образами любовного поцелуя или объятия. Этого образного ощущения каждой композиции он требовал от Васильева: "Ты обижен, оскорблен до потери рассудка. Местами тебе даже является какой-то воображаемый джин, ты душишь его, борешься с ним... Иди через поэтические образы, потому что это такая роль, тут уж ничего не поделаешь, Меджнун весь в поэзии..."

Танцуя Меджнуна, Васильев действительно весь был в поэзии, великолепно овладел импрессионистической образностью танца.

Замечательный танцовщик, учитель Васильева М. Габович писал о своем ученике: "Этот молодой артист танцует не только всем своим телом, но каждой клеточкой его, пульсирующей ритмом, плясовым огнем, взрывчатой энергией танца. Васильев не представляет себе танца вне образа, вне художественной мысли. В спектакле "Лейли и Меджнун" открылась еще одна грань его таланта - мягкая, лирическая кантилена движений. Невозможно забыть удивительную по синтезу драматических и виртуозно-танцевальных элементов сцену сумасшествия в пустыне. И еще - тонкий восточный "привкус" в его пластическом поведении на сцене"*.

* (М. Габович, Душой исполненный полет, М., "Молодая гвардия", 1966, стр. 158.)

Так постепенно обнаруживался редчайший диапазон Васильева, его способность к ошеломляюще неожиданным пластическим преображениям, к искусству танцевального "перевоплощения".

В балете Яруллина "Шурале" (балетмейстер Л. Якобсон) Васильев исполнял партию татарского эпического героя Али-Батыра. В этой партии танцовщик сумел ощутить национальный характер героя, народный колорит танца. Одетый в шелковые шаровары, обутый в мягкие кожаные сапожки, в национальной меховой шапке, Васильев выглядел героем татарского сказочного эпоса, он нашел орнаментальный характер движений рук, мелкий и мягкий танцевальный шаг, своеобразный рисунок прыжков с поджатыми в воздухе ногами, с бесшумно-точным последующим броском на колено - все, что шло от природы национального танца.

Чрезвычайно выразителен был Васильев в танце-борьбе со злым лешим Шурале. Безукоризненно точно выполняя все труднейшие акробатические поддержки, поднимая Шурале над головой, перебрасывая его в разные стороны, швыряя оземь, Васильев насыщал все динамические движения и причудливо-скульптурные позы своеобразного мужского дуэта не только силой борьбы, но и простодушным удивлением человека, впервые увидевшего это лесное чудище, диковинное, фантастическое существо, похожее на ожившую лесную корягу.

В партии Петрушки из балета И. Стравинского - М. Фокина Васильев блестяще овладел труднейшим жанром трагического гротеска.

Партия Петрушки причудливо сочетает шарнирную кукольность движений с острейшей внутренней психологичностью. Васильев постиг этот пластический образный парадокс Фокина - "кукольные движения на психологической основе". В разорванных, порой нелепо бессвязных, лихорадочных, мучительно скованных движениях Васильева ощущалась внутренняя дрожь смертельно обиженного, обездоленного, непонятого существа. Это был своеобразный, лубочный, русский Пьеро, с белым, как мел, лицом, беспомощно и удивленно поднятыми бровями, с детскими страдальческими глазами. Гротесковый рисунок партии наполнялся глубочайшим лиризмом, трепетным и доверчивым ожиданием счастья.

Васильев подчеркивал протестующее, гневное, бунтарское начало Петрушки. Нелепый танец куклы в какие-то моменты становился неистовым, яростным плясом человека с перебитыми, вывихнутыми суставами, с переломанными костями, стоном и воплем вконец измученной, истерзанной души.

Васильев передавал не только страдание, протест Петрушки, не только раздавленную, попранную человечность, но и искаженную артистичность, рвущееся из-под неволи вдохновение. Его Петрушка, без сомнения, был самым "талантливым актером" кукольной труппы ярмарочного балагана. Потешный танец он делал трагической исповедью, невероятный темп и экспрессия его исполнения превращали смехотворно раздерганные движения, пластические ужимки ярмарочного паяца в живые порывы подавленной, но не убитой человечности и артистичности. В кукольной фигурке словно оживал дух вольного скомороха, обездоленного, гонимого, битого плетьми и все-таки грозного в своем кривляний. Васильев -Петрушка словно то и дело срывался с дергающей его нитки, как висельник срывается с виселицы. Шутовская гримаса становилась похожей на предсмертную судорогу, плясовые движения казались конвульсией боли.

Самодовольный арап убивает Петрушку, но в финале спектакля тот снова появляется на ширме кукольного театра, шлет проклятия фокуснику, гримасничает и угрожает.

Стравинский писал о своем замысле:

"Когда я сочинял эту музыку, перед глазами у меня был образ игрушечного плясуна, внезапно сорвавшегося с цепи, который своими дьявольскими арпеджио выводит из терпения оркестр, в свою очередь отвечающий ему угрожающими фанфарами"*.

* (И. Стравинский, Хроника моей жизни, Л., Музгиз, 1963, стр. 72.)

В экспрессии танца Васильева наряду с гротесковой механичностью и трогательной лиричностью были и эти пластические "дьявольские арпеджио". В созданном им образе причудливо соединялись человеческое, кукольное, скоморошье и "бесовское" начала. Он нес не только тему трагической сломленности, но и тему невероятной, необъяснимой духовной живучести, тему восстания и воскрешения истерзанной, истекающей кровью, но бессмертной человеческой души. Трагический "Ванька-встанька", упрямо вскакивающий даже после смертельных ударов.

Одной из первых работ Васильева на сцене Большого театра была партия Пана в "Вальпургиевой ночи" из оперы Гуно "Фауст" (постановка Л. Лавровского). Здесь артист поражал поистине языческой мощью темперамента, яростным и бурным весельем, вакхическим исступлением. Смелость и острота пластики, позы, напоминающие изображения пляшущих сатиров и фавнов, невероятный темп прыжков и полетов создают ощущение радостной фантастичности, какой-то сверхъестественной неиссякаемой силы. Порывистая резкость пластического рисунка соединена с звериной мягкостью, эластичностью пружинистых, упругих движений. Проказливый, чувственный, нетерпеливый и вкрадчиво-неотвязный Пан Васильева то взвивается в воздух, озорно перебирая ногами, то проносится по сцене, мелькая в стремительных верчениях, то с размаху падает на землю и лежит распластавшись, пьяный от возбуждения, ошалевший от поднятой им самим вакхической бури.

Пан открывает серию образов Васильева, основанных на пластических мотивах античности. Его Нарцисс в номере на музыку Н. Черепнина (постановка К. Голейзовского) не холодный, элегически влюбленный в себя эфеб, а страстное существо, похожее - на сатира или фавна. Кажется, что Нарцисс Васильева смотрится не в застывшую гладь воды, а в струящийся поток, он радостно озадачен тем, как причудливо отражается его облик в разных преломлениях воды, он открыл для себя чудо, увидел себя и не может оторваться, уследить, как колеблется, исчезает и вновь появляется, искажается и восстанавливается его отражение. Он не просто любуется своим отражением, а любовно грозит себе, задирает, дразнит себя, говорит с собой, безмерно удивляется себе. Он весь дрожит от возбуждения, жадно и прерывисто дышит, ноздри его раздуваются, он словно вырастает в своем торжествующем ликовании, что-то исполинское, фантастическое появляется в его фигуре.

Если античность - это "детство человечества", то Васильев удивительно сильно передает эту первозданную жажду познания, способность "без остатка" растворяться в природе, жадно впитывать, вбирать, поглощать все жизненные радости и впечатления.

"В работе над "Нарциссом",- рассказывает Васильев,- Го-лейзовский добивался, чтобы на сцену выплескивались эмоции, еще не проверенные опытом рассудка; надо было раскрыть тему полного слияния человека с природой".

'Спартак' А. Хачатуряна

Очень интересна была в исполнении Васильева почти эпизодическая партия раба в балете "Спартак" А. Хачатуряна (постановка Л. Якобсона). Юный, могучий раб одержим страстью к Эгине, он слеп и глух ко всему, не видит хохочущих патрициев, не слышит шума оргии, не замечает надвигающейся опасности. Он тянется к Эгине, как жаждущий тянется к влаге, а его отталкивают, не дают напиться - она то и дело ускользает из его рук и снова разжигает его, снова манит... Раб стремится к ней, не подозревая об обмане, коварстве, он по-детски доверчив и поэтому чист в своем неистовом, сжигающем его вожделении. Утонченная, изощренная жестокость пресыщенной толпы становится особенно страшной по контрасту с этим страстным простодушием, с этой безрассудной неотступностью. В небольшой партии раба жизнелюбие Васильева звучало в своеобразном трагическом преломлении.

Спартак

Трагическими чертами наделен и его Паганини в балете на музыку С. Рахманинова (постановка Л. Лавровского). Партия Паганини требует танцовщика нового стиля, она вся построена на труднейших, стремительных темпах, создающих огромную динамичность танца.

Васильев танцует Паганини, от такта к такту, от движения к движению все нагнетая эту динамику, все увеличивая огромное напряжение фантастически учащенного пульса, этой снедающей лихорадки, этого яростного самосжигания. Так понимает он жизнь Паганини, жизнь художника, словно брошенную в огонь творческой мечты.

Спартак и Фригия

Прекрасный первый исполнитель партии Паганини, Я. Сех, тонко воплощает одиночество великого музыканта, его тоску, боль его личной драмы. Он лиричен даже в остроте своей "дьявольской" иронии.

Спартак и Фригия. 'Спартак' А. Хачатуряна

Васильев внешне меньше похож на изображения Паганини, в нем есть что-то львиное, бетховенское. Он мыслитель и протестант, его потрясения гневны. Измученный, умирающий, он обвиняет, веря в свое торжество, в свое бессмертие. Васильев носится по сцене, бунтует, грозит, проклинает и, непонятно каким образом, придает острой графичности, отрывистой беглости хореографического рисунка характер монументальной цельности, исполинского величия. Он утверждает в этой роли мощь творческого духа, торжествующего над всеми гонениями, горем и одиночеством.

В сценическом исполнении многое зависит от редкой внутренней убежденности актера: именно эта убежденность заставляет верить в то, что и легкие музы с развевающимися шарфами, и черные зловещие фигуры монахов, и пленительное видение бала - все это порождение фантазии Паганини, его галлюцинации, воспоминания, мечты и преследующие его кошмары...

Зарубежные критики выражали свое изумление актерским диапазоном Васильева, удивляясь тому, как может Иванушка превратиться в элегантного Принца из "Золушки" и, еще более неожиданно, в трагического Паганини.

Хореография балета по драме Леси Украинки "Лесная песня" (музыка Г. Жуковского, постановка О. Тарасовой и А. Лапаури) была довольно абстрактна и схематична, мало соответствовала духу поэтического первоисточника. Но Васильеву все-таки удалось сделать свою партию полнокровной и жизненной. Он танцевал не просто безвольного парубка, а человека, в котором дремлют прекрасные, может быть, творческие силы, мечты, порывы. Но раскрываются они только в общении с природой, с лесной феей Мавкой. Природу Лукаш - Васильев воспринимал не загадочной, таинственной и неведомой, а родной, понятной и близкой. Его словно опьяняли весенние запахи, манили зеленые заросли леса, он восторженно и чутко прислушивался к шелесту листвы, звону ручьев, пению птиц. И совсем другим он был с людьми, занятыми прозаическими заботами и интересами, с ними он словно потухал, двигался, ходил, танцевал почти машинально, словно думая о чем-то своем, безразличный и безучастный ко всему окружающему. Васильев преодолевал условную абстрактность костюма, хореографии, декораций и создавал подлинно народный поэтический образ, близкий к мысли Леси Украинки; лирически раскрывал драму человека, в котором гибнет живой порыв к свободе и творчеству.

Спартак и Фригия. 'Спартак' А. Хачатуряна

Выступление Васильева в партии Базиля ("Дон-Кихот") оказалось не обычным добросовестным "вводом", а настоящим событием, серьезной и поучительной работой. Произошло обновление, как бы новое рождение партии. И невольно в памяти возникали "легенды" о выступлениях в этой роли таких танцовщиков, как Алексей Ермолаев и Вахтанг Чабукиани. Опять вспоминались традиции, но теперь уже традиции советского исполнительства, пора 20-х годов, пора "революционных" преобразований в балете, то время, когда танцовщики нового стиля, новых убеждений и устремлений смело ломали установившиеся каноны, озадачивали каскадом выдумки, творческого изобретательства, достигали еще невиданных технических возможностей.

Васильев готовил партию Базиля с А. Ермолаевым, который увлек его на поиски новых, интересных и неожиданных танцевальных композиций и комбинаций, пробудил в нем вкус к непременным открытиям и находкам, к живому переосмыслению канонов.

"Способность Ермолаева мыслить хореографически, сочинять различные комбинации и вариации казалась мне безграничной, и после, на репетициях, когда мне что-нибудь не нравилось и Алексей Николаевич замечал равнодушие, написанное на моем лице (которое, впрочем, я и не собирался скрывать),- он с необыкновенной легкостью отказывался от только что созданного и так же легко создавал новое,- пишет Васильев в очерке об Ермолаеве.- Это были прекрасные, полные творческого огня репетиции: сначала над Базилем, затем над Фрондосо в "Лауренсии", потом над Альбертом в "Жизели", а фантазия его не знала границ. Он придумывал массу различных обстоятельств, с которыми приходилось сталкиваться по ходу роли, усложняя и развивая их новыми подробностями, иногда ошибаясь, упорно отстаивая свое видение, но никогда не заставляя слепо повторять себя.

Иногда мне кажется, что за время репетиционной работы над какой-нибудь новой ролью мы перебирали такое количество версий поведения героя, что их хватило бы на десять исполнителей".

В результате Васильев в роли Базиля буквально ослепил, поразил смелостью техники, дерзким сочетанием труднейших движений, ошеломляющим азартным нагромождением виртуозных комбинаций, блестящих трюков. Стали как будто неуловимы паузы, цезуры, передышки. Все шло на одном дыхании, ни на секунду не падал ритм, не замедлялся темп. Вариации следовали одна за другой, как серия неожиданно взрывающихся праздничных фейерверочных огней; танцовщик взлетал в воздух, начинал труднейшую вариацию внезапно, как будто без всякой подготовки, не вставая в обычную позу. И так же внезапно останавливался, обрывая танец едва ли не на самой высокой ноте. Все было вызывающе дерзко, спектакль казался своеобразным творческим "произволом", веселым дурачеством, капризом и прихотью безудержной хореографической выдумки. Вместе с тем все было точно продумано, выверено, сделано. Стремительный темп танцевальных дуэтов создавал ощущение блистательного комедийного диалога, его хореографическая "дикция" была безупречной, не пропадала ни одна буква, ни одна "запятая".

Васильев и его балетмейстер-репетитор создали, по сути дела, новую редакцию партии.

Партнерша Васильева Екатерина Максимова рассказывает: "Васильев с Ермолаевым после очень долгой работы переделали коду и вариацию классического па-де-де из третьего акта "Дон-Кихота". Одни сразу же приняли новую работу, другие сказали: "Не имеете права! Вот когда будете ставить новый балет, тогда и вставляйте туда свои движения; а если танцуете классический спектакль, будьте любезны танцевать так, как было поставлено до вас!"

Споры шли долго, и когда уже все стало затихать, я прочитала воспоминания Т. Вечесловой, где она писала о Чабукиани... Оказывается, молодой Чабукиани когда-то сказал, что собирается танцевать партию Базиля в "Дон-Кихоте", но вариацию будет делать по-своему. И сделал! И тоже разразился скандал. Но вариация Чабукиани органически вошла в спектакль и стала классикой - ее потом танцевали и в школах и в театрах - всюду".

Старейший балетный критик и теоретик Ю. Слонимский писал:

"Не могу удержаться от высоких похвал новой версии мужской партии дуэта в "Дон-Кихоте", исполняемой В. Васильевым. Единственный соперник великих советских танцовщиков Ермолаева и Чабукиани, Васильев снова обогатил вариацию танцовщика в дуэте движениями, по виртуозности и оригинальности не снившимися во времена премьеры балета. Но сделано это с такой верностью замысла, с такой захватывающей убедительностью, с такой естественностью (без этого обновление не удалось бы), что мы получаем наглядный урок органического развития хореографии прошлого"*.

* (Ю. Слонимский, В честь танца, М., "Искусство", 1968, стр. 155.)

Мнение Слонимского поддерживает и другой известный деятель советской хореографии, Петр Гусев: "Я видел в Большом театре в партии Базиля Владимира Васильева. Какое-то непостижимое жизнеутверждение! Ради двух десятков танцев, ни о чем, кроме радости бытия, не говорящих, люди прощают все глупости, порой безвкусицы, отдающие нафталином, или просто скучные места...

Вспомним, как менялась мужская вариация в "Дон-Кихоте" от Владимирова и Вильтзака к Шаврову в Ленинграде и от Тихомирова, Жукова к Габовичу в Москве. Впервые намечались какие-то сдвиги в технике и смелости. Потом резкий скачок у Ермолаева, Мессерера, Чабукиани - виртуозность, силища и большая "испанистость". А теперь - Васильев. Тенденция все та же: усиление виртуозности, ловкости и национального характера. Но все это без резких отрывов от предшественников - все можно было предугадать. Преемственность традиций очевидна. То ли к этому обязывают рамки спектакля, то ли это и есть ненадуманная, естественная эволюция, подталкиваемая нетерпением таланта, обновляющего и сохраняющего жизненную силу старинного спектакля.

Танец Васильева в "Дон-Кихоте" нисколько не менее современен, чем любые находки молодых балетмейстеров. Но от него дух захватывает, а их новации заставляют иногда задуматься, иногда радоваться, чаще всего удивляют неожиданностью. А танец Васильева, как и молодого Чабукиани, врезается в память навсегда и сразу же становится новым критерием...

Актер стал соавтором-хореографом, создал новое, пусть только для своих феноменальных возможностей (так сегодня, а завтра этим овладеют и другие). И именно тут-то он и получил признание, вызвав восторг и запомнившись чуть ли не как страница жизни. Конечно, новое должно пропагандироваться только могучими исполнителями"*.

* ("Театр", 1966, № 3, стр. 27.)

Новизна работы была не только в том, что в партию были привнесены изобретательнейшие новые виртуозные комбинации, а в том, что все так называемые связующие, проходные движения, например переходы к трехчастной вариации последнего акта, были решены в точном характере и национальном колорите.

Ермолаев учил Васильева делать даже обычный препарасьон (подготовку к танцевальному движению) "в образе", в нужном состоянии, и он становился неотъемлемой частью танца. Поэтому вся партия объединялась нигде не рвущейся линией яркого характера и колорита.

Васильев замечательный Базиль - веселый, упрямый, крепко и прочно стоящий на земле. Его головокружительная техника, сложнейшие танцевальные комбинации искрятся азартом, юмором, дерзостью. Дробно стучат каблуки, трещат кастаньеты, мелькают бешеные пируэты, замирает дух от невероятных поворотов в воздухе.

А главное, за всем этим вырисовывается образ веселого драчуна за свое счастье, неугомонный и непоседливый характер испанского цирюльника.

Принципиальность работы заключалась в том, что вся танцевальная виртуозность была пронизана острейшей действенностью, все строилось на непрерывном общении, взаимодействии с партнерами, с ансамблем, с балериной. Не было отдельных, отвлеченных "дансантных" кусков и пантомимной "прослойки". По-следовательно развивалась единая линия поведения. Базиль Васильева все время любил, радовался, ревновал, злился, не заметно было ни одного "белого пятна", пустого жеста, все было наполнено кипением жизни - танец, паузы, позы. В этом балете, разумеется, невозможны и не нужны особые психологические сложности, но простейший, действенный смысл происходящего был предельно ясен и точен в каждом моменте.

Был уничтожен обычный премьерский выход "на аплодисменты". Базиль Васильева появлялся где-то в цирюльне, занятый своим делом, и вы не сразу замечали его среди праздничной суеты толпы. Он естественно, даже обыденно включался в жизнь, в поток событий - сначала "маячил", мелькал в парикмахерской, потом видел Китри, начинал следить за ней и, наконец, выскакивал на сцену, ревнивый и обозленный. Выходил не принимать аплодисменты и приветствия зрителей, а выбегал действовать, что-то отстаивать, чего-то добиваться, за что-то драться.

Так "незаметно" начатая партия кончалась великолепным па-де-де, радостным и лукавым торжеством победителя, звучавшим как апофеоз жизнерадостной юности. Недаром в одной из зарубежных рецензий писали, что Васильев мог бы блистательно станцевать роль Фигаро, если бы был создан балет на тему бессмертной комедии Бомарше.

Ярким испанским колоритом была пронизана в исполнении Васильева и роль Фрондосо в балете "Лауренсия" (музыка А. Крейна, постановка В. Чабукиани). Так же по-новому воспринимались многие виртуозные движения партии. Например, Ермолаев посоветовал Васильеву привнести особое испанское положение корпуса и рук в классическое движение гран жете по кругу, и оно сразу же прозвучало особенно темпераментно и оригинально.

С огромной силой танцевал Васильев последнюю вариацию Фрондосо - это был ликующий, грозный, свободный пляс победителя, полный захватывающей отваги и смелости. Артист вел своего Фрондосо от наивного простодушия первых сцен к стихийной мощи народного мстителя, участника мятежа в финальных эпизодах балета.

Что бы ни танцевал Васильев - добродушного Иванушку, вдохновенного Данилу, истерзанного врагами Паганини, неистово влюбленного Меджнуна, опьяненного радостью жизни полуфавна получеловека Нарцисса, хитрого Базиля - всегда и везде он славит счастье бытия, счастье жизни в ее самых высоких, духовных и самых простых, земных проявлениях.

И когда Васильев надевает традиционный бархатный или атласный колет балетного принца, он остается верен своей индивидуальности.

Его Принц в "Золушке" элегантен, как и подобает принцу балетной сказки, но, но сути дела, он шальной, взбалмошный и очень добрый мальчишка, за которым никто не может поспеть, угнаться, которого невозможно остановить и утихомирить в его стремительных галопах, пробегах и прыжках.

Актер пронизывает всю роль юмором, строя ее на контрастах блестящей элегантности Принца и веселого мальчишеского озорства. Пулей вылетает он из-за кулис, проносится через всю сцену в невероятном прыжке и с размаху "обрушивается" в свое тронное кресло, сразу же принимая самую непринужденную позу, выражающую вполне царственную приветливость. Одинаково легко можно представить в его руках королевский скипетр и обыкновенную рогатку, извечную забаву всех мальчишек мира.

Но в дуэтах с Золушкой танец Васильева становится выражением высокой лирической поэзии, "излучением" чистой и преданной любви.

Исполнение Васильевым чисто классических партий сначала казалось менее совершенным - у него нет удлиненных и изящных пропорций, не было еще и академической "уравновешенности" танца. И тем не менее выступления в "Шопениане" (он танцевал в этом балете с Улановой), в партии Голубой птицы ("Спящая красавица") принесли ему немалую пользу -он должен был пройти этот "искус", ибо подобный репертуар прививает благородство и правильность формы, воспитывает подлинный хореографический вкус.

Требовательный к себе, Васильев счел свое выступление в "Шопениане" едва ли не провалом. Но оно заставило его задуматься о поисках необходимой чистоты, правильности и мягкости хореографической формы. И постепенно он доказал свое право на исполнение таких партий, как Альберт в "Жизели", принц в "Щелкунчике", Дезире в "Спящей красавице". Его диапазон расширился еще больше.

Маша и Принц. 'Щелкунчик' П. Чайковского

В школе Васильев был очень увлечен характерным танцем, думал, что будет именно характерным танцовщиком. Он с благодарностью вспоминает своих педагогов в этой области - В. Мешковского и Т. Ткаченко. И только в последних классах определился его путь классического танцовщика. Его учителем был строгий, элегантный и умный актер, взыскательный педагог М. Габович. Но и сейчас, когда Васильев стал прославленным классическим танцовщиком, премьером Большого театра, он не потерял вкус к пластической характерности. Очевидно, яркость его сценических перевоплощений позволила Ф. Лопухову причислить его к танцовщикам, в исполнении которых "виден новый и высший стиль хореографии, основанный на синтезе классического и характерного танца... Отсюда к ним так трудно приложимы старые балетные амплуа классического и характерного танцовщика. Вероятно, в будущем найдется слово, определяющее это новое амплуа, где характерность как бы внедряется в классику, а классика - в характерный танец"*.

* (Сб. "Ленинградский балет сегодня", вып. I, Л., "Искусство", 1967, стр. 177.)

Васильев обладает от природы редким танцевальным даром - его прыжки, вращения поражали еще в школе. Все давалось сравнительно легко. И самым важным тогда казалось вдохнуть в свой танец жизнь, темперамент, эмоцию. В юности Васильев терпеть не мог упражнения у станка, все время рвался на середину, к свободе и силе прыжков и вращений. Он не любил заниматься скрупулезной отделкой мелких движений. Только постепенно пришло внимание к форме танца, к той классической основе, без которой немыслимо добиться настоящих высот в хореографическом искусстве.

"В юности,- говорит Васильев,- крупные достоинства закрывают мелкие недостатки, но если вовремя не спохватиться, то постепенно эти мелкие недостатки начинают заслонять даже действительно крупные достоинства".

Васильев теперь много думает о законченности линий, о тщательной отделке мелких, "проходных" движений, о необходимости добиваться мягкости, плавности, гармоничности. С большим вниманием и уважением относится он к искусству Н. Фадеечева, к творчеству Ю. Соловьева - виртуозов академического классического танца.

Несмотря на все свои успехи и славу, он способен учиться у своих товарищей, партнеров, присматриваться к ним на спектакле и в классе. Свои дуэты с Максимовой он репетирует с Г. С. Улановой и внимательно прислушивается к ее тонким советам и замечаниям.

С самых первых шагов на сцене Васильев поражал размахом, неуемным темпераментом, экспрессией танца. С годами его мастерство становится все более строгим. Сейчас он ценит в искусстве благородную скромность, его идеал - максимальная внутренняя насыщенность при внешней сдержанности, строгости формы. За последнее время неизмеримо выросла виртуозность мужского танца, и никакие "рекорды" в этой области уже не могут особенно поразить.

Васильев отлично понимает, что дело не в высоте прыжков, не в количестве пируэтов, а прежде всего в совершенстве формы и стиля танца, в его духовном богатстве. Динамика и энергия танца не должны приходить в противоречие с чистотой и законченностью формы, лучше в чем-то пожертвовать эффектной "лихостью", бравурностью темпа, разочаровать любителей балетных "трюков", но зато добиться настоящей красоты хореографического рисунка.

"Раньше я легко делал множество пируэтов подряд и прощал себе, что какие-то "мелочи" не вышли,- говорит Васильев.- Теперь для меня важно не "сколько", а "как", в искусстве решает не "количество", а "качество". Если не следить за формой, то и прыгать можно выше и "вертеться" азартнее, но это будет уступкой невзыскательным, поверхностным вкусам. Во имя совершенствования эстетической формы танца я иногда сознательно иду на то, что внешний успех будет меньшим, меня не смущают разговоры о том, что "Васильев не так высоко прыгнул" или "свертел" не столько пируэтов, как раньше. Зато рисунок прыжка, форма этих пируэтов будут правильнее и чище".

Про Васильева можно сказать, что он идеальный классический танцовщик, не наделенный идеальными данными классического танцовщика. Он широкоплеч, невысок, у него сильные, но недостаточно длинные ноги. И, несмотря на это, он замечательный танцовщик, обладающий поистине безграничными возможностями. Они - в редком соединении свободного владения всеми трудностями чисто классической техники и абсолютной свободы пластики. Он виртуозно техничен и вместе с тем естественно пластичен в каждом моменте танца, в каждой секунде своего пребывания на сцене.

Нередко бывает, что танцовщик, великолепно владеющий арсеналом классических поз и движений, чувствует себя неуверенно в тех моментах спектакля, где хотя бы на секунду остается без хорошо изученных еще в школе и в классе канонических, условных движений. Васильев одинаково пластичен и выразителен в движениях, предписанных строгими правилами хореографической классики, и в движениях, идущих от жизни, от самого непосредственного выражения человеческих импульсов и порывов.

Станиславский говорил, что актеру необходимо найти в роли действенные толчки, "действенные позывы".

Вот эта непрерывная действенная энергия почти всегда есть у Васильева, почти все его роли пронизаны целеустремленностью, ясной определенностью действия, выраженного в танце.

Кроме природного таланта Васильев обладает еще и хореографической эрудицией, редким, если можно так сказать, профессиональным интеллектом.

Исполнение Васильевым партии Альберта в "Жизели" вызвало споры, некоторые сочли, что это "не его дело", что ему не хватает совершенства сложения, галантных манер балетного аристократа.

"Прочтение" партии Альберта Васильевым представляется чрезвычайно интересным. Он танцует не ситуацию, не сюжет балета, а некое пластическое обобщение, поэтическую историю возмужания и возвышения юной влюбленной души.

Васильев и здесь, как всегда, предложил свою трактовку. Его Альберт искренне любит Жизель, он действительно забывает о своем знатном происхождении, о своей невесте, начинает искренне верить в то, что он простой "поселянин", забывает обо всех препятствиях и преградах, которые стоят между ним и Жизелью.

Актер не подчеркивает социальной, сословной разницы между Альбертом и Жизелью. Кажется, что он переоделся в крестьянский костюм не столько для того, чтобы обмануть простую девушку, сколько для того, чтобы стать ей ближе. Мир Жизели сейчас стал его миром, он кажется почти таким же простодушным, как она, так же увлеченно танцует, так же искренне не думает о последствиях своего буколического романа. Он почти так же удивлен и встревожен "отрицательным" исходом первого гадания Жизели и так же по-детски радуется, когда вторая ромашка отвечает утвердительно на вечный вопрос - любит, не любит... Он делает танцевальным первый выход, все первые сцены Альберта, проносится по сцене в радостно легких жете, в стремительных шене, перелетает, перепрыгивает через скамейку, с увлечением "берет уроки" незатейливых "пейзанских" танцев, сияя ласково-восторженной улыбкой.

Он не лгал, не собирался лгать, кажется, что он сам искренне признался бы Жизели во всем, но увлекся, забылся, не успел... И когда события развиваются неожиданно и стремительно, когда так внезапно обнаруживается его непреднамеренный обман, он потрясен не меньше, чем Жизель. Здесь у Васильева возникает удивительный мимический кусок, тончайший "внутренний монолог". Ошеломленная Жизель в большой танцевально-игровой сцене вспоминает, как они встретились, как клялся он в любви... Альберт- Васильев стоит неподвижно, но вы по его лицу, по скупым движениям видите, что он "проживает" все те же этапы воспоминаний, осознаний, недоумений, что и Жизель. Так же, как и она, он потрясенно спрашивает себя - как это могло случиться, как совершилось это невольное преступление, неужели так страшна расплата за юношескую беспечность, забывчивость, неосмотрительность?

Вот почему веришь потом искренности его горя и раскаяния. И во втором акте Васильев не танцует внешнюю ситуацию. Не борьба с жестокими виллисами, а счастье фантастической встречи с любимой вдохновляет его танец.

Когда он опускается на колени перед холодной повелительницей виллис, видишь, что он молит не о пощаде, а просит позволить ему еще хоть раз увидеть "возлюбленную тень".

Васильев создал свою редакцию вариации, она технически усложнена, но не противоречит стилю балета. В ней звучит не только отчаяние и смятение, но и неожиданно возникающий момент какого-то ликования от того, что он любим и прощен. Вся вариация исполняется на едином дыхании, это танцевальная буря душевных порывов и всплесков. Танец рождается не по приказу виллис, а как свободный, непосредственный эмоциональный взрыв человека, в отчаянии бичующего себя за содеянное зло и в то же время радующегося, что это зло не убило любви. В танце Альберт Васильева словно обретает бесстрашие, он безбоязненно готов встретить смерть, без тени сожаления отдать жизнь за прекрасное мгновение этого таинственного ночного свидания. Знаменитая вариация становится не криком ужаса и отчаяния затанцованного виллисами до полусмерти юноши, а моментом светлого душевного очищения и возвышения.

В партии Альберта Васильев соединяет свежесть, непосредственность, смелость своей интерпретации с чутким, бережным отношением к танцевальному стилю балета. Экспрессия его движений, неожиданность ракурсов, выразительность положений рук, бурная стремительность вращений в вариации не кажутся пластическим диссонансом, ибо до конца наполнены и оправданы живым чувством.

К лирическим партиям Васильева относится роль Щелкунчика в новой постановке балета П. И. Чайковского "Щелкунчик" (балетмейстер Ю. Григорович).

В начале спектакля Васильев придает своему танцу характер гротесковой механичности, резкости, отрывистости: ведь он - кукла, волшебно оживленная сочувствием и добротой Маши. Но по мере того как любовь овладевает сердцем Щелкунчика, как отвага ведет его на бой с Мышиным царем, его движения делаются одухотворенными и широкими, легкими и певучими.

Васильев передает все оттенки сложнейших композиций балетмейстера Ю. Григоровича. Но главное - чистота танцевального рисунка, отражающая чистоту души героя, его благородство, сердечность и смелость.

Он танцует бескомпромиссность и отвагу юности. Своим прыжкам в этой партии он придает характер воздушности, словно не забывая о том, что его принц - создание сказочной фантазии. Мягко и любовно он зовет Машу улететь в страну чудес. Неслышность приземлений, парящий характер прыжка, легкость сложнейших поддержек - все это рисует образ прекрасной мечты, сна.

Иногда Щелкунчик-принц Васильева словно возвращается к ощущению детскости - его бой с царем мышей носит увлеченный характер мальчишеской игры в войну. Едва уловимый юмор сплетается с углубленным лиризмом, "взрослое" соединяется с детским- в этом особое обаяние Щелкунчика - Васильева.

Васильев чувствует природу хореографических обобщений Григоровича; его танец - это воплощение темы, мысли, основной мелодии роли, хрупкой и нежной атмосферы рождественской сказки. А в последнем эпизоде венчания его движения в соответствии с могучим звучанием музыки становятся торжественно широкими, патетическими - он словно клянется Маше в том, что повторится, сбудется их прекрасный сон, осуществится мечта. Как всегда у Васильева, его устремленная полетность становится выражением "сквозного действия" балета - он ведет Машу, увлекает ее в сказочное путешествие к вершине елки, где горит звезда. По определению Б. Асафьева, Щелкунчик - "сказочный герой сна". Именно такой он у Васильева.

Назначение Васильева на роль Спартака показалось несколько неожиданным и полемичным. Раньше эту партию исполняли актеры высокого роста, могучего, атлетического сложения. У Васильева таких данных нет. Убедительность его исполнения совсем в другом. Его сила в живой динамике танца.

Юрий Григорович противопоставил Спартаку такой же масштабный и танцевально насыщенный образ Красса. В спектакле появились два равнозначных героя - "положительный" и "отрицательный". Такое решение сразу как бы заставило спуститься балетного Спартака с каменного пьедестала, уничтожило его скульптурную неподвижность, бросило в вихри смертельных сражений, нравственных поединков, наметило пути создания грандиозной, не только исторической, но прежде всего духовной, нравственной эпопеи. Именно скрещение и столкновение двух одинаково сильных воль и интеллектов, борьба двух танцевальных стихий дали толчок к созданию подлинно действенного импульса роли. А в нем Васильев всегда находит масштаб и выразительность танца.

Бронзовой монолитности лагеря Красса была противопоставлена полетность, окрыленность танца восставших рабов и их вождя.

Танец Васильева в партии Спартака кажется пластическим символом самых светлых человеческих порывов и стремлений. В его поистине невероятных прыжках, взлетах, верчениях выражена могучая сила добра, любви, вечного стремления человека к свободе. Спартак Васильева не создан для того, чтобы убивать. Кровь, обагрившая его руки, потрясает его. И из этого потрясения рождается его гнев.

В нем есть редкая внутренняя озаренность, какое-то духовное излучение, он "весь дитя добра и света, он весь свободы торжество". Самая природа его темперамента в этой партии духовна, человечна, даже в гневе он вдохновенен.

Вспоминая последние работы Васильева в балетах Григоровича, снова думаешь о широте его творческого диапазона.

В "Щелкунчике" он стремится к мягкости, плавности, изяществу танца, всех движений. В "Спартаке" передает стихию героического порыва, создает образ редкого мужества. Меняется даже самый характер знаменитых прыжков Васильева - в "Щелкунчике" они плавны, легки, грациозны, в "Спартаке" несут образ мощи, огромной внутренней силы.

В первом спектакле "Спартака" сразу же поразили, ошеломили, запомнились, по чьему-то меткому определению, "светоносные" прыжки Васильева, стали знаменитыми его диагонали "крест-накрест".

Но от спектакля к спектаклю, по мере развития образа, все более глубокого вживания артиста в роль, "трубные возгласы" победных прыжков перестали заслонять пластические монологи Спартака, столь важные для раскрытия духовной, внутренней жизни героя. Их пять.

В первом монологе, где руки Спартака скованы цепью, он полон тоски и гнева, силится разорвать, разомкнуть цепи, и кажется, что уже здесь зреет в нем сознание неизбежности борьбы.

Он поднимает руки, как бы говоря: "Нельзя, нельзя жить рабом; нельзя жить, если скованы руки, порабощена их сила".

Когда хлещущие бичами надсмотрщики разъединяют в толпе рабов мужчин и женщин, Спартак высоко поднимает Фригию своими скованными руками. Но ее все-таки отнимают у него, и он в отчаянии вынужден смириться.

Второй монолог наступает после сцены боя, в котором у гладиаторов закрыты глаза. Со Спартака - Васильева снимают безглазый шлем, и он видит убитого им товарища.

Теперь его монолог полон еще большего отчаяния. С ужасом и недоумением смотрит он на свои окровавленные руки, содрогаясь от горечи, от отвращения к самому себе, и теперь, кажется, уже кричит: "Нельзя, нельзя быть рабом, нельзя убивать ни в чем не повинных людей, своих товарищей и собратьев на потеху жестоким римлянам!" Он потрясен своим невольным убийством, как позором, страшным, ни с чем не сравнимым унижением. Кажется, что оно будет преследовать его, как кошмар, навеки лишит сна и покоя. Здесь он уже уверен в необходимости борьбы, готов звать на нее и других. Именно после этого монолога впервые возникают его прыжковые диагонали в сцене казармы гладиаторов.

Третий монолог начинается после того, как гладиаторы и народ вручают ему тяжелую красную тогу - отличие вождя.

Спартак - Васильев застывает с этим плащом, держит его перед собой и размышляет о том, как тяжела власть, как тяжек долг вождя, ответственность за судьбы людей, обязанность быть жестоким во имя свободы - недаром это полотнище окрашено в цвет крови, так ужаснувшей его, когда он увидел ее на своих руках после боя на пиру у Красса...

И он словно "говорит" себе с горечью, но твердо: "Нельзя, нельзя отказаться от этого долга, от знака власти, если люди вручили его ему в надежде на освобождение!" И, преодолев тяжкие колебания и сомнения, он взлетает как бы на крыльях этой великой надежды.

Он летит к своей Фригии. Увидев ее, роняет плащ, забывает обо всем на свете - у него есть еще долг перед этим хрупким, прекрасным существом, долг защитника и мужа. Прикасаясь к Фригии, поднимая ее в воздух, он с бесконечной нежностью и силой воспевает любовь как исцеление, спасение, завбение всех мук, горя и гроз, как источник добра, жизни и мужества.

В конце дуэта Спартак - Васильев снова берет свою тогу. Перекинув ее через плечо, поднимает на руки Фригию и так идет, исчезая в кулисе с последними тактами музыки. Он несет Фригию и плащ бережно, ступает так медленно, словно размышляет о святости своей любви и своего долга.

Четвертый монолог - это монолог воина, уже уверенного и грозного вождя. На Спартаке - Васильеве знаки боевых доспехов, в руках - меч. Это танец-битва, танец-сражение с невидимым противником.

И снова как будто слышишь теперь уже ликующе-призывный возглас Спартака: "Нельзя, нельзя щадить врага, смерть ему во имя свободы!"

В следующей сцене гладиаторы захватывают в плен Красса, Спартак предлагает ему бой и побеждает, выбивая из рук противника меч. В ужасе Красе ждет смертельного удара. Но Спартак- Васильев презрительным жестом прогоняет его. Он не хочет убивать беззащитного, да и знает, что дело не в Крассе, что найдутся десятки других, чтобы встать во главе римских легионов. Вот почему сам этот дрожащий Красе уже безразличен ему.

Нежнейшим утешением звучит его последний дуэт с Фригией, он словно благословляет ее на подвиг мужества и терпения, благодарит за то, что она разделила с ним все превратности и тяготы его судьбы...

После ссоры и раскола в лагере восставших наступает последний монолог Спартака.

Он падает на колени, в отчаянии заламывает руки, почти вжимается лицом в землю. Неутихающую жгучую горечь, предчувствие крушения, гибели восстания переживает здесь Спартак - Васильев. И уже не криком, не возгласом, а стоном, стоном сквозь стиснутые зубы кажутся его пластические "слова": "Нельзя, нельзя отступать, нельзя предать общее дело, нельзя отказываться от последней битвы, чем бы она ни кончилась!"

И уже в следующий момент - Спартак во главе гладиаторов, оставшихся ему верными. Снова устремлением своих прыжков он зовет их в бой. Предчувствие конца не может остановить полет. Сила этого полета теперь равна глубине его пластических раздумий, красота победных парений не заслоняет редкую в балете психологическую разработку роли.

В пластических монологах напряженно и сосредоточенно выражена мысль героя, его внутренний ход к решению. В массовых сценах с гладиаторами воплощается уже выстраданный итог размышлений - призыв к борьбе, к бою, к свободе. И тут Васильев летит, как бы увлекая за собой сподвижников.

Все главные моменты, все кульминации роли Спартака - в воздухе. Пожалуй, ни одна партия мирового балетного репертуара не знала такого количества труднейших прыжковых движений, такого масштаба полета. Именно масштаб полета, размах прыжков позволяет Васильеву передать ощущение атлетической красоты и духовной силы Спартака.

Ни на секунду не покидает Спартака - Васильева убежденность в правоте, в святости своего дела. И последний бой - это бой человека, уверенного, несмотря на грозящую смерть, в том, что нельзя потушить пламень, зажженный им, что этот пламень, как факел, как вечный призыв к свободе, будет переходить от поколения к поколению. Васильев танцует бессмертие Спартака, легенду о светлом и бунтующем духе человеческом. Он создает глубоко обобщенный образ, недаром кто-то хорошо сказал, что в искусстве Васильева живет и Прометей и солдат, павший за Родину тридцать лет назад в снегах Среднерусской равнины...

Танцевальное вдохновение Васильева передает то, что мы называем в трагедии "катарсисом" - мгновения светлого очищения и возвышения. Каким-то непостижимым образом Васильев внушает, что гибель Спартака не означает гибели его идеи,- выстраданная им, оплаченная его смертью, она сияет вечным призывом к свободе и счастью человека.

Ф. Тютчев писал:

Пускай олимпийцы завистливым оком

Глядят на борьбу непреклонных сердец.

Кто, ратуя, пал, побежденный лишь

Роком,

Тот вырвал из рук их победный венец.

Пронзенный пиками врагов, словно распятый, Спартак Васильева осенен этим незримым победным венцом.

В фильме Юрия Альдохина "Сочинение танца" сняты не только сцены балета, но и репетиции, и то, что происходит за кулисами. Мы видим, как Васильев готовится к своему выходу.

В монтажном листе фильма в графе "содержание плана" написано: "Спартак - В. Васильев за кулисами разминается перед выходом на сцену", и затем: "Спартак - В. Васильев выскакивает на сцену".

Это звучит несколько юмористически - "разминается", "выскакивает". А между тем эти эпизоды производят впечатление почти потрясающее. Только диву даешься - как удалось подстеречь, запечатлеть, снять такой момент! Достаточно посмотреть эти кадры, чтобы убедиться, что перед нами большой - может быть, великий артист. Глядя на сосредоточенное, словно светящееся внутренним огнем лицо Васильева, воочию видишь этот таинственный момент преображения, одухотворения, когда уже нет танцовщика Васильева, а есть только воля к полету, готовность к последнему бою, решимость победить или умереть, трагическое и счастливое самозабвение. Становится почти страшно и радостно от того, что ты наблюдаешь, как готовится и зреет этот вдохновенный порыв, который сейчас поднимет в воздух человеческое тело в непостижимом торжестве над всеми законами земного притяжения. В эти моменты постигаешь "секрет" прославленного прыжка Васильева- это не только рекорды тренированного тела, но прежде всего победа ликующего, отважного творческого духа человеческого. Словно все его существование на земле было направлено только к тому, чтобы сегодня, сейчас, в этот вечер, на этом спектакле оттолкнуться от пола сцены и взлететь, повиснуть в воздухе, испытать ни с чем не сравнимый восторг и упоение полета.

Известный актер и театральный деятель С. М. Михоэлс в одной из своих статей рассказывал о том, как К. С. Станиславский однажды спросил его: "Как вы думаете, с чего начинается полет птицы?" Эмпирически рассуждающий человек, как я, ответил, что птица сначала расправляет крылья. "Ничего подобного, птице для полета прежде всего необходимо свободное дыхание, птица набирает воздух в грудную клетку, становится гордой и начинает летать"*.

* (С. М. Михоэлс, Статьи, беседы, речи, М., "Искусство", 1960, стр. 23.)

Вот здесь, в этих кадрах, мы увидели, как танцовщик "набирает воздух в грудную клетку, становится гордым и начинает летать". Увидели внутреннюю, душевную "подготовку" к полету, а не только то, как "разогревается" и "разминается" балетный артист перед выходом. Это делают все танцовщики и танцовщицы. А с Васильевым происходит еще и нечто другое. Это и делает его Васильевым. Оттого его прыжок кажется невероятным, хотя другие, может быть, прыгают так же высоко. Замечательно, что этот момент артистической подготовки Васильева запечатлен на кинопленке. Ну, представьте себе, что вы могли бы увидеть в кино, как стояла за кулисами Ермолова и готовилась выбежать на сцену в образе вдохновенной и грозной Орлеанской девы. Или как Мочалов "набирал воздух в грудную клетку", чтобы крикнуть в "Гамлете": "Оленя ранили стрелой!" Очевидно, именно эта духовная, творческая сила заставила Голейзовского выделить Васильева из плеяды самых прославленных танцовщиков и назвать "неповторимым, сверходаренным художником".

Не так-то легко завоевать признание и любовь зрителей, но, пожалуй, еще труднее заслужить признание своих товарищей, коллег, партнеров. Все они говорят о Васильеве с волнением и любовью. "Он танцует не власть темперамента, а подвиг духа, его Спартак - Мыслитель и Человек,- говорит Н. Тимофеева.- У меня перед глазами все время стоят его руки: в призыве к восстанию они мощные и большие, в эпизодах с Фригией - мягкие и любящие. Актер проводит спектакль на большом эмоциональном напряжении, как бы на одном дыхании. И те, кто находится в зале, забывают о том, сколько труда, сил и здоровья вложено в каждое движение..."*.

* ("Неделя", 1968, № 18 (426), стр. 18.)

Тимофеева подметила две очень важные особенности творчества Васильева. Первая - это то, что он умеет придавать всем своим партиям ощущение могучей цельности, он все танцует "как бы на одном дыхании", все танцевальные детали, движения и штрихи, самые невероятные технические трудности соединяются, сливаются в единый танцевальный образ.

И вторая черта его искусства - умение скрыть труд, усилие, напряжение, создать впечатление всемогущей радостной легкости.

Напряжение труднейших физических преодолений никогда не заслоняет, не рвет, не прерывает у Васильева "жизнь человеческого духа роли", которая светится во всем, что он делает на сцене.

Аврора и принц Дезире. 'Спящая красавица' П. Чайковского

Четвертая роль Васильева, созданная им в творческом содружестве с Ю. Григоровичем,- принц Дезире в "Спящей красавице" П. И. Чайковского.

На первый взгляд кажется, что партия галантного французского принца совсем далека от индивидуальности Васильева. Если бы постановщик не обогатил лексику и не изменил тему партии, вряд ли Васильеву было бы интересно ее танцевать - сфера церемонных пантомимных жестов совсем далека от его творческих устремлений.

Но, с другой стороны, он все равно не смог бы стать убедительным принцем Дезире, если бы не нашел новый для себя стиль пластики.

Поиск балетмейстера здесь соединился с поиском танцовщика. В результате родился образ новый, новаторский и в то же время органично вписывающийся в рисунок спектакля, тщательно возобновляющий (и во многом обновляющий) стилистику спектакля Петипа.

Право на самую возвышенную мечту и способность бороться за ее достижение заявлены в первом выходе Дезире. Прыжковая вариация, в которой принц Васильева буквально вылетает на сцену, взмывая над фигурами церемонно-жеманных придворных, воспринимается как порыв ветра, как протест против монотонности издавна установленных придворных ритуалов. Юный принц устремлен к мечте, полон ею, он ее творец. Он стремится вырваться из привычной праздничной обыденности дворцовой жизни.

Недаром он хочет остаться один и, когда придворные уходят, танцует вторую (сочиненную Григоровичем) теперь уже тер-а-тер-ную вариацию - монолог, в певучих, устремленных движениях которого ясно читается ожидание, мечта о любви.

Фея Сирени и тень Авроры возникают, словно вызванные силой этой мечты, властью поэтического воображения.

Не фея Сирени побуждает принца к борьбе за Аврору, он сам стремится к этой борьбе, нетерпеливо ждет чуда. Принц Васильева - вдохновенный поэт, а не только галантный кавалер, удосто-енный руки Авроры главным образом за свое безупречное воспитание. В сцене нереид он устремлен к Авроре, полон желания вырвать ее из оцепенения сказочного сна. Фея Сирени и нереиды преграждают ему путь, словно говоря о том, что еще не все препятствия пройдены, что мечта совсем не так легко достижима. И принц Васильева отвечает им убежденной готовностью достичь ее ценой любых испытаний.

Новое для Васильева в партии Дезире - это та тонкая мера, которая окрашивает динамику полетов вариации в поэтические, романтические тона, нигде не позволяя им перейти в чисто героический напор. Сила танца соединена с элегантностью, ажурной отделанностью каждой детали - у Васильева в этой партии "версальские руки", изящные, закругленные кисти. Он часто танцует на высоких полупальцах, что тоже придает всем его движениям легкость и особое изящество. Он чувствует праздничную приподнятость спектакля, его пышную торжественность, поэтому вихри его прыжков радостны, мажорны.

На выставке шпалер Франции в Эрмитаже висел большой гобелен, изображающий приход Дезире в царство спящей красавицы. Среди всеобщего сонного оцепенения выделяется фигура принца, полная движения, словно овеянная ветром,- удивленно и восторженно воздетые руки, развевающиеся белокурые волосы, летящий короткий алый плащ - все это удивительно, вплоть до костюма, напоминает образ, увиденный воображением Григоровича, Вирсаладзе, Васильева.

Так тонкое ощущение стиля делает фигуру Дезире - Васильева словно сошедшей со старинной французской шпалеры, хотя он ее и не видел, так как выставка, о которой я упомянул, была много позднее премьеры балета.

Глядя на утонченный рисунок рук Васильева, невольно вспоминаешь широко раскинутые руки его Данилы, его мощные руки воина в "Спартаке", и снова нельзя не удивляться широте пластического диапазона актера.

В таких балетах, как "Каменный цветок", "Спартак", "Икар", Васильев находится в центре спектакля, в "Дон-Кихоте" происходит танцевальное "состязание на равных" с балериной. В партиях Дезире, Альберта и, пожалуй, еще в "Щелкунчике" Васильев добровольно как бы отходит на "второй" план, рыцарски галантно уступая первое место партнерше, словно воспевая ее в своем танце, преклоняясь перед ее женственной прелестью. В этом тоже сказывается чуткость Васильева к стилевой природе балетов, уважение к целостному звучанию спектакля, ибо в "Щелкунчике" и особенно в "Спящей красавице" Петипа в центре должна быть балерина - извечный закон классического балета.

По-своему, по-новому решил Васильев и образ Ромео в балете С. Прокофьева "Ромео и Джульетта". В начале балета он избегает каких-либо романтических красок. Ромео - Васильев не спускается со ступенек, закутанный в плащ, ни о чем не тоскует, не мечтает, не играет меланхолической отрешенности возвышенно настроенного юноши, как это было у всех предыдущих исполнителей.

Открывающийся занавес застает его... спящим на цоколе статуи, воздвигнутой посредине площади. Он спит, подстелив под себя тот самый романтический плащ, который помогал многим актерам создать живописное ощущение поэтической исключительности знаменитого веронского любовника. Спит, очевидно, после каких-то ночных "похождений". Потом просыпается, блаженно потягивается, пробует крепость своей шпаги, словно проверяя, годится ли она для обычных дневных "забав" - драк, дуэлей и поединков. Затем отвешивает шутливый поклон женской статуе, у ног которой сладко спал... В это время на площади появляются торговцы, слуги, служанки, и Ромео - Васильев, уходя, игриво трогает одну из них за подбородок, едва ли не треплет по щечке...

Все эти "игровые" детали звучат не только абсолютно естественно, непринужденно, но также абсолютно музыкально; у Васильева нет ни одного движения, которое бы не исходило от музыки. Его существование на сцене - это бесконечно правдивая жизнь в образе и в музыке.

Перед нами живой, лукавый, но и совсем обыкновенный мальчишка, юный гуляка, проказник, скорее Меркуцио, чем Ромео в обычном, традиционном представлении. Во всяком случае, истинный, достойный друг Меркуцио - с таким не будет скучно самому бедовому повесе.

И в следующем своем появлении на просцениуме с книжкой (деталь, найденная Васильевым) он иронически обыгрывает свою увлеченность стихами, свою "поэтическую настроенность". Просто на сегодня он выбрал эту роль, надел эту шуточную маску мечтателя. В таких актерских ходах есть немалый смысл.

"В том, что игра у Шекспира может явиться неким действом, предваряющим трагедию, в этом скрыто самое глубокое основание, почему у него трагедия и комедия родственны друг другу и почему в трагедию вносятся у него комические эпизоды и фигуры. Обе рождаются из стихии игры и только потом расходятся в разные стороны.

Конечно, Ромео пришел с площадей и улиц юной Вероны, из не случайного для него общества Меркуцио и Бенволио, из пены морской их выходок, шуток, нравственно его родившей. Веселая дружба с ними - предварение возвышенной любви, героем которой он станет"*.

* (Н. Берковский, Литература и театр, стр. 21.)

Я не знаю, читал ли Васильев эти строки исследователя, но они абсолютно точно определяют его трактовку образа Ромео до встречи с Джульеттой. (Кстати, он танцевал Бенволио в самые первые годы своей артистической деятельности.)

Эта встреча делает его сразу же серьезным, с этого момента . игра исключена, все становится строгим и значительным. Романтическая возвышенность не задана заранее - она приходит с любовью.

После своего первого дуэта с Джульеттой Ромео - Васильев останавливается, глубоко задумывается: до него впервые "доходит", что девушка, которую он полюбил с первого взгляда,- дочь Капулетти. Его лицо становится тревожным и печальным. Меркуцио и Бенволио тормошат его, торопят идти, он отмахивается от них и в смятении уходит один.

Для меня вариация Ромео в сцене на балконе, полетно, как бы на одном дыхании исполненная Васильевым, впервые прозвучала абсолютно естественно, как развернутая реплика в пластическом диалоге, а не как вставной номер балетного кавалера. Вариация в его исполнении становится единым пылким восклицанием или даже, скорее, вздохом восторга и любви.

У Шекспира Меркуцио во втором акте зовет Ромео такими словами:

Ромео, страсть, любовь, безумец пылкий, Причудник! Появись хоть в виде вздоха!..

Да, Ромео Васильева и "причудник" и сама "страсть, любовь, безумец пылкий", бледнеющий на наших глазах от переизбытка переполняющего его чувства. А в некоторых своих одухотворенных прыжках и взлетах, в какие-то наиболее вдохновенные мгновения он действительно появляется "в виде вздоха!".

Встречая Джульетту в келье Лоренцо, Васильев усыпает ее путь цветами; положив белый цветок на землю, он склоняется перед возлюбленной, опускается на колено. Потом выпрямляется, не отрывно смотрит на нее, и оставшиеся у него в руках цветы медленно падают из разжавшихся пальцев. Всякий раз, увидев Джульетту, он замирает, застывает, по-новому пораженный, потрясенный ее красотой.

В сцене обручения, в белой, строгой келье Лоренцо все Ромео молились вместе с Джульеттой. Васильев, точно повторяя рисунок благоговейного дуэта, наполняет его совсем другим смыслом.

Если Джульетта - Максимова вся поглощена своим наивно трепетным обращением к майоликовой мадонне, то Ромео - Васильев не молится вместе с ней, он охраняет ее молитву, ее покой, святую тишину обряда. Вот это проснувшееся чувство защитника, чувство мужского рыцарского долга делает Ромео Васильева особенно сосредоточенным, нежно и бережно внимательным к своей юной супруге.

Мальчишка становится мужчиной, он взрослеет, вырастает в этом ощущении внутренней собранности, бесконечного внимания к Джульетте, которое и есть любовь.

Новое, что принес Васильев в образ Ромео,- это его живая "диалектика", изменяемость, процесс духовного роста юноши, многогранность его натуры.

Васильев полон такого подлинного внимания к партнерше, что ему не нужны внешние, привычные приемы выражения балетно-романтической любви; он к ним и не прибегает или преображает их, удивляя редкой в балете правдой и простотой сценического поведения и такой же редкой внутренней насыщенностью и глубиной.

Во втором акте снова возникают уличные, карнавальные сцены, снова шутят, каламбурят Меркуцио и Бенволио, но Васильев - Ромео уже "вне игры"; он серьезен и даже бытовую "игровую" сцену с кормилицей прорезает легчайшим прыжком, словно напоминая о том возвышенном мире, в котором отныне живет и к которому стремится сквозь веселую кутерьму праздника, кипящего на улицах Вероны.

В том, как Ромео Васильева пытается остановить возникающий поединок Тибальда и Меркуцио, нет и тени сентиментальной благости, кроткого всепрощения. Он решительно разъединяет их шпаги; со сдержанным, но внутренне гневным достоинством протягивает руку Тибальду, призывая его к миру.

Нет, любовь не размягчила Ромео - Васильева, он не потерял способности сражаться, по-прежнему готов отразить любой удар, но он уже понял, осознал всю бессмыслицу родовой вражды, кровавых междоусобиц, и это сознание рождает в нем не смирение, а гнев. Кровавая "игра" уже не тешит, а потрясает, возмущает его.

С ужасом следит Ромео - Васильев за исходом поединка Меркуцио и Тибальда. Наконец не выдерживает и бросается между 1ними, резким ударом своей шпаги разъединяя их клинки. Кажется, он бросился не для того, чтобы остановить Меркуцио, а затем, чтобы уберечь, защитить, заслонить его, принять бой на себя, во что бы то ни стало усмирить, обуздать злобного Тибальда (тоже новая краска). Не случись минутного замешательства, которым воспользовался Тибальд и нанес смертельный удар Меркуцио, бой уже тут повел бы Ромео. Недаром во время поединка Меркуцио и Тибальда его рука привычным жестом то и дело тянулась к эфесу шпаги.

Меркуцио падает на руки Ромео и Бенволио. Васильев непередаваемо бережным жестом, с какой-то боязливо-осторожной нежностью поворачивает к себе его лицо и вздрагивает, увидев смертельную бледность умирающего юноши. Он потрясен до глубины души.

Легким прикосновением руки к лицу убитого Меркуцио он навсегда прощается с праздничной игрой своей юности. Потом выпрямляется и зовет Тибальда на новый бой. Но, нанеся роковой удар, Ромео тут же приходит в себя, в то же мгновение осознает, что произошло, и сразу поворачивается к окну Джульетты в ужасе от того, какое горе принес ей, от того, что обрек ее и себя на разлуку.

И когда раненый Тибальд снова бросается на него с кинжалом, Ромео - Васильев защищается уже чисто инстинктивно, его воинственная ярость уже прошла, остыла, он снова весь поглощен мыслью о Джульетте, о судьбе их любви. Отбросив тело Тибальда, он в отчаянии кидается на колени перед появившейся на балконе возлюбленной.

В прощальном дуэте с Джульеттой, который раньше состоял только из поддержек и поз, Васильев находит мгновения для отчаянных прыжков и взлетов, выразительно передающих всплески его горя. Ромео - Васильев уходит, словно подавляя тяжкий внутренний стон, будто оставляя на полу незримые кровавые следы.