Максимова

Творческая жизнь Екатерины Максимовой началась очень счастливо. Самые первые ее выступления вызвали симпатию и одобрение зрителей. Она обладает тем, что издавна называли счастливыми сценическими данными: у нее прелестное полудетское лицо, точеная фигура, легкие, стройные ноги. Она из тех балерин, которых балетные критики в старину сравнивали с севрскими фарфоровыми статуэтками, умиляясь грациозной округлостью их движений, розовым обаянием их юности. Ее внешность, танец покоряли очаровательной миловидностью. Почти ребяческие резвость, кокетство, впечатление девичьей беспечальности, мягкости, в которой детская ласковость соединялась с очарованием расцветающей женственности... Иногда черточки капризности, своенравия, простодушной надменности балованной и счастливой девочки. Недаром зарубежные критики любовно называли ее "беби Большого театра".

Еще ребенком, ученицей младших классов школы, Максимова обратила на себя внимание своей грацией в ролях Белки (детская опера "Морозко" М. Красева), маленькой Маши в "Щелкунчике", Амура в "Дон-Кихоте", Аистенка (детский балет "Аистенок" Д. Клебанова).

"Первые четыре года я училась у одного из лучших педагогов младших классов - Лидии Иосифовны Рафаиловой. Потом - Елизавета Павловна Гердт, блестящий педагог классического танца, которую я до сих пор вспоминаю с благодарностью и любовью, у нее же я кончила школу и, придя в Большой театр, занималась в классе",- рассказывает Максимова.

Е. П. Гердт воспитала ее в традициях хорошей академической школы. Максимовой всегда была свойственна плавность движений, красота поз, она танцевала аккуратно, "отчетливо", как писали в балетных обзорах и рецензиях XIX века. Но в этой прелестной и похвальной "отчетливости" был едва уловимый оттенок чего-то ученического, милая старательность, усердие очень способной и очень прилежной ученицы; лучшей, первой, какой угодно, но все-таки ученицы. Способности и прилежание не могли не привести к успехам, но в самих успехах этих таилась некоторая опасность. Ее подстерегал один из самых банальных сценических штампов - штамп классической театральной инженю, в меру трогательной и наивной, кокетливой и непосредственной. Очаровательная смесь лукавства и доверчивости, застенчивости и бойкости. Легкое, бездумное порхание балетного мотылька. Это почти всегда вызывает сочувствие зрительного зала, но в этом сочувствии часто присутствует оттенок какой-то снисходительности.

Среди многочисленных партий молодой Максимовой выделялась одна - Катерина в "Каменном цветке" С. Прокофьева (постановка Ю. Григоровича). Это была первая ее большая роль в театре и первая встреча с балетмейстером.

В партии Катерины Максимова проявила чуткость, редкую для молодой актрисы, в совершенстве овладела сложным танцевальным рисунком, сочетающим классику с певучими, плавными движениями русского танца. Ее Катерина была совсем юной девушкой, выросшей в тихой светелке за плетением кружев, смиренницей, застенчивой, робкой, безоглядно преданной своему Даниле.

В начале спектакля она танцевала почти не поднимая опущенных глаз, в дуэтах с Данилой приникала, льнула к нему, как повилика. Она несла с собой какую-то благоуханную свежесть росистых лесных полян, очарование скромных полевых цветов, была удивительно естественна в каждом своем движении, в легком, как дыхание, танце. С любовной и чуть пугливой чуткостью "прислушивалась" она к Даниле, пытаясь разгадать причину его задумчивости.

Этому полуребенку постепенно приходилось постигать всю глубину и сложность мятущейся души художника, надо было учиться понимать и прощать: Данила то и дело уходил от нее в мир творческой мечты. У нее сжималось сердце от неясных предчувствий, от предощущения, что ей выпала непростая и нелегкая судьба. Вот почему уже в ее вариации в сцене помолвки был щемящий оттенок печали. На хрупкие плечи созданного для радости существа ложилась нелегкая ноша. Но она не сгибалась под тяжестью, несла ее терпеливо и мужественно.

Новые испытания обрушивались на Катерину, Данила исчезал, уходил за Хозяйкой Медной горы; опять казалось, что Катерина абсолютно беззащитна в своем одиночестве, в своей тоске. Но когда Северьян пытался воспользоваться ее беззащитностью, в ней просыпалась гордая сила сопротивления, она схватывала со стены серп и застывала в позе неприступной и почти спокойной; было ясно, что она готова убить его или себя, если он сделает хотя бы шаг, посмеет приблизиться к ней. Северьян отступал, уходил, она отбрасывала серп и, запахнувшись в лиловый длинный платок, пускалась в долгие странствия на поиски Данилы.

В сцене ярмарки она одиноко проходила среди веселящейся толпы, и снова сжималось сердце при виде этого одиночества. Снова Северьян пытался настичь ее, снова она защищалась отчаянно и непримиримо. И тут вы понимали всю неиссякаемую силу ее терпения, ее готовности бороться за свою любовь, непреклонность ее решения найти, вызволить, вернуть любимого.

В простодушном полуребенке начинала звучать извечная тема мужества, силы русской женщины. Упорство, решимость Катерины Максимовой ни в чем не были внешне подчеркнуты, аффектированы, как будто ничто не менялось в ней, очертания ее танца оставались такими же хрупкими и прозрачными, но вы понимали, что она не может забыть Данилу, не может оставить, не искать его, не следовать за ним, как тихая речка не может изменить своего течения, как растение не может перестать тянуться к свету.

В сцене в лесу казалось, что Катерине - Максимовой грозит гибель, что она вконец измучена, что она умрет, заснет, замерзнет в этой холодной, непроходимой чаще. Огонек Огневушки-поскакушки спасал, согревал ее, вселял новые силы. Катерина весело повторяла движения Огневушки, бесстрашно и доверчиво следовала за ней.

В дуэте-поединке с Хозяйкой Медной горы, в последнем трио Катерины, Данилы, Хозяйки Катерина - Максимова побеждала своим счастьем при виде Данилы, бесконечной своей нежностью. Было ясно, что она не покинет его: или уйдет вместе с ним к людям, или останется с ним в волшебных подземельях, погибнет. И Хозяйка Медной горы отступала перед этой решимостью девушки, отпускала Данилу, прощалась с ним.

У Максимовой не было явной враждебности к сопернице, только одна эта решимость во что бы то ни стало быть с Данилой. Но само ее смирение перед судьбой, кроткий свет неугасимой любви становились той силой, перед которой склонялась всесильная волшебница.

В этой роли у Максимовой мелькнула и наметилась улановская тема - тема духовной силы при всей внешней беззащитности. Юная хрупкость Максимовой делала особенно явственной тяжесть всех испытаний, выпавших на долю Катерины, подчеркивала глубину ее подвига.

Выступление Максимовой в роли Катерины, ее дебют в большой партии оказался исключительно успешным, но и здесь секрет удачи многие объясняли данными исполнительницы, позволявшими ей легко добиться ощущения трогательности и юной чистоты.

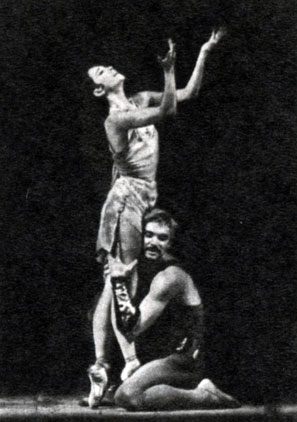

'Спартак' А. Хачатуряна

Максимова танцевала озорную Лиззи в балете "Тропою грома", Коломбину в "Медном всаднике", "Шопениану", па-де-труа в "Лебедином озере", па-де-де в "Жизели", Водяницу в "Коньке-Горбунке", Мавку в "Лесной песне", Жанну в "Пламени Парижа", Марию в "Бахчисарайском фонтане".

Все складывалось как нельзя лучше. Приобретался большой репертуар, росла привычка к сцене, техническая уверенность, а искренность молодости придавала обаяние всем балетным героиням Максимовой. И вместе с тем им чего-то не хватало - определенности личности, глубины индивидуальности, каких-то своих неповторимых особенностей и проявлений. Можно было поверить, что Гирей полюбил хорошенькую, юную Марию - Максимову, но, пожалуй, было непонятно, что заставило его склониться перед ней, смирило эту необузданную и властную натуру.

Красива и легка была ее Муза в "Паганини", она могла олицетворять забвение и утешение измученной души великого музыканта, но вряд ли была способна стать его вдохновением и мечтой.

Жизель и Альберт. 'Жизель' А. Адана

Много обаяния было в Жизели Максимовой, но светлая пастораль так по-настоящему и не перерастала в трагедию. Она очень искренно любила, искренно горевала, обманувшись в своей любви, но не слишком верилось в такую силу потрясения, которая могла привести к безумию и гибели. Недоставало еще и по-настоящему точного ощущения стиля; ее танец еще не был овеян необходимой здесь поэзией отрешенности. Тщательно отделаны были ее очаровательные баллоне, красивы ассамбле, но им не хватало легкости, бесшумной невесомости приземлений.

И вместе с тем именно с "Жизели" началась новая ступень в творческой жизни Максимовой. Дело в том, что в работе над этой партией она впервые встретилась с Галиной Сергеевной Улановой.

Наблюдая занятия Улановой, нельзя не заметить удивительную конкретность, если можно так сказать, "математическую", "анатомическую" точность ее замечаний. Уланова очень деловито, скрупулезно и тщательно замечает и поправляет малейшую неточность, неправильность. Она сама говорит: "моя дотошность". Но это не раздраженная придирчивость, а осторожная, благодетельная, даже в конце концов успокаивающая строгость. Она внимательно и настойчиво ищет путей к тому, чтобы все вышло, все стало удобно, легко, естественно.

Уланова добивается от молодых танцовщиков и танцовщиц правильности классической формы, не допускает вольностей, небрежностей. Она так и говорит: в чистоте и строгости танцевальной формы сказывается художественный вкус балетного актера.

Готовя Екатерину Максимову к выступлению в роли Жизели, Уланова открывала "секреты" исполнения каждого па, учила постичь смысл и красоту каждого движения.

Работа шла обстоятельно, внешне спокойно. Уланова не торопила результат, она "погрузила" молодую актрису в самый процесс творчества, сосредоточила ее на постижении всех тонкостей, нюансов, особенностей партии и танцевального искусства вообще. Это был кропотливейший процесс профессиональных очищений, уточнений, исправлений. В этой работе прежде всего тренировались извечные качества, определяющие серьезность каждого настоящего артиста,- внимание и сосредоточенность.

Терпение Улановой не означает снисхождения - от нее не ускользает малейший промах. Огромное творческое внимание педагога, естественно, мобилизует внимание ученицы, а это и есть всегдашний исток художественного роста, условие формирования подлинного мастерства. Я уверен, что степень сосредоточенности во многом определяет степень и высоту таланта, значительности творческой личности. Расчет на эффект часто подводит, а стремление к уточнению и углублению так или иначе, рано или поздно всегда дает свои плоды.

Для Улановой в искусстве нет мелочей, для нее все одинаково важно - каждый танцевальный штрих и мазок грима, каждая деталь пластики, поведения, костюма. Она была с Максимовой не только в репетиционном, в балетном классе, но и в костюмерной, в гримерной. Во время спектакля она не ушла в зал, а стояла в кулисе и подбадривала "новоиспеченную" Жизель перед каждым выходом. Такое отношение, такой пример лучше всяких лекций и нотаций воспитывает в молодом артисте чувство ответственности перед профессией, перед искусством, сознание своего художественного долга.

Уланова заставляла Максимову прежде всего в совершенстве изучать танцевальную сторону партии. Ведь правильное прочтение и передача танцевального текста - основа любой интерпретации. Если эта основа ненадежна, рано говорить о самых высоких замыслах и намерениях. Уланова ненавидит дилетантизм в искусстве, а ведь его сущность заключается не только и не столько в отсутствии глубоких художественных намерений, сколько в слабости технического фундамента. Уланова бесконечно шлифовала танец Максимовой, добивалась точности, легкости и законченности, понимая, что сценический образ в балете - это танец. Его прежде всего и нужно неустанно, неутомимо совершенствовать на каждом занятии, на каждой репетиции. Все остальное должно прийти от интеллекта и интуиции самой балерины.

Ведя Максимову к постижению внутренней сути образа, той или иной сцены, Уланова никогда не прибегала к прямому показу. Она заставляла молодую актрису искать свой внутренний ход от какой-то ассоциации, жизненного примера, незаметно наводила ее на те или иные мысли, будила ее воображение, осторожно и постепенно вела к живому ощущению духовной жизни роли.

Приступая к работе, Уланова посоветовала Максимовой перечитать "Асю" и "Вешние воды" Тургенева, считая, что поэзия этого писателя поможет балерине найти нужные ощущения и ассоциации. Интересен этот совет обратиться именно к Тургеневу; естественно, что лучшая "русская Жизель" ассоциирует эту роль с образами замечательного русского писателя.

Вот как рассказывает сама Екатерина Максимова о занятиях с Улановой:

"Когда я узнала, что буду репетировать партию Жизели с Улановой, меня охватил "священный ужас", я была насмерть перепугана, настолько, что согласна была отказаться от партии, по-прежнему танцевать па-де-де из первого акта, встать в кордебалет, все, что угодно,- так боялась работать с Улановой. От страха даже не сообразила выучить порядок движений, текст партии.

Пришла Уланова, спросила: "Ты знаешь порядок?" - "Нет". И хотя она имела все основания рассердиться, этого не произошло. Спокойно, неторопливо стала показывать мне порядок. И сразу сняла все мучительное напряжение.

Уланова очень требовательна. Даже после успешного спектакля придет в уборную и скажет: "Хорошо, молодец, но вот тут было не так, это не совсем вышло". Разберет все "по косточкам", и выяснится, что замечаний множество. Иногда, естественно, испытываешь даже досаду, делается обидно - ведь только что все хвалили, поздравляли, восхищались... А потом понимаешь, как благодетельна, как необходима такая придирчивость, как важно иметь такой "глаз", от которого не ускользает малейшая твоя погрешность. Ведь в нашем деле самое страшное - потерять контроль: себя со стороны не видишь, можешь упустить какую-то ошибку, потом другую, третью и не заметишь, как потеряешь чистоту и правильность формы. А это почти непоправимо.

Внимание и терпение Улановой беспримерны. Иногда приходишь на репетицию в плохом настроении и физически себя плохо чувствуешь. "Галина Сергеевна, у меня все болит, я устала, не могу сегодня репетировать". Никогда в ответ я не слышала гневных упреков, раздраженных нотаций, приказов - "соберись", "не ленись" и т. п. "Ну, хорошо, сегодня не будем. Сделай только это движение, чтобы тебе самой быть спокойной, ты всегда за него волновалась...". Сделаю. "А теперь, пожалуй, еще одно, вот это...". И так постепенно, незаметно втягиваешься, и к концу репетиции оказывается, что она прошла со мной всю или почти всю партию.

Она чувствует индивидуальность, характер человека, его настроение.

Если даже она показывает твою ошибку, "передразнивает" тебя, то это делается с таким юмором и так доброжелательно, что не обижает. Она умеет успокоить, помогает обрести чувство профессионального достоинства.

Это очень сложное, большое и важное для меня - работа с Галиной Сергеевной. Встречи с ней -это постоянный удивительный вклад в мое сознание многих серьезных и ценных понятий, открытий... Маленькие, тонкие штрихи, легкие, поразительно точные замечания - а их множество - я даже не всегда улавливаю сразу, хотя и стремлюсь к этому. Но многое западает в память, и когда неожиданно раскрывается в сделанном движении или в точно выраженном душевном состоянии, то это всегда - радость открытия. Удивительно, как замечания Галины Сергеевны, нередко касающиеся, казалось бы, чисто технической стороны танца, помогают приходить к верному художественному настроению, пробуждают чувства, до той поры неведомые, неосознанные...

Галина Сергеевна не устает изо дня в день следить за "мелочами", которые так важны в нашем деле. Хотя ей со мной бывает не легко, она никогда не кричит, не настаивает "делай так"... Шестнадцать лет она терпеливо говорит: "Подними локти", "Опусти пальцы"... - у меня уйма недостатков. Она очень бережно, осторожно относится к актерам. И всегда умеет внушить, будто ты до всего дошел сам.

Специфика нашей работы в том, что репетировать приходится перед каждым спектаклем.

Допустим, я танцую Жизель. Ну, сколько? Уже пятнадцать лет танцую, но все равно перед каждым спектаклем я должна репетировать.

Это не просто тренаж - на репетициях всегда что-то доделывается. Так - до бесконечности. Что-то доделывается, что-то переделывается, и любой спектакль, идущий на протяжении многих лет, безусловно как-то пересматривается.

Работа над ролью продолжается у нас все время. Сегодняшняя Жизель совсем уже не похожа на прежнюю. Как добивается этого Галина Сергеевна - уловить невозможно".

Даже в самом первом, еще во многом несовершенном варианте Жизели Максимова не повторяла Жизели Улановой, хотя многие детали и подробности сценического поведения были одни и те же.

Максимова была очень искренна в самом первом своем выступлении. Партнер ее дебюта (кстати, долгий партнер Улановой) Юрий Жданов говорит: "Глядя на свою новую партнершу, я все время видел перед собой взволнованные, Полные трепетной мысли глаза, они не отсутствовали, а жили чувствами, переживаниями Жизели".

Работа Улановой с Максимовой стала своего рода сенсацией - о ней писали в газетах и журналах, печатали их снимки в репетиционном зале, на сцене и за кулисами.

В это время мне довелось увидеть Максимову в роли Золушки. Об этой партии было куда меньше статей и фоторепортажей, чем о Жизели, а между тем именно в ней стали ясны новые завоевания молодой танцовщицы. Законы классической формы становились все более и более органичными, правильность и четкость приемов казались уже естественным проявлением пластической натуры танцовщицы. Прозрачность и гармоничность танца создавали образ светлый, акварельно нежный.

Приобретенное мастерство, отточенность техники, ясность творческих намерений принесли еще одно новое качество - подкупающее доверие к зрительному залу, исключающее даже тень заискивания, заигрывания с публикой. Чистота линий, строгость танцевальной формы придавали Максимовой подлинное изящество, без той жеманной "милоты", которая создается частыми улыбками, манерной и сентиментальной пластикой рук.

В роли Золушки Максимова сумела добиться внутреннего и пластического преображения (что потом станет одним из отличительных качеств ее мастерства).

В первом акте она была незаметной, невидной, настоящей Золушкой в сереньком платье, с вечной тряпкой или метлой в руках. А во втором действии, на балу, представала прекрасной принцессой в сверкании безупречного, ювелирно отделанного и отточенного танца.

В первом акте она была сосредоточенна и правдива во всех игровых, пантомимических кусках, а во втором стремилась к чисто танцевальной легкости и обобщенности. Она уже научилась ощущать образ во всем многообразии его стилистических граней и красок.

Ее Золушка была ребенком, но ребенком, познавшим боль несправедливых обид, умеющим терпеть, с горьким юмором относиться ко всем своим невзгодам, к злой суете мачехи и сестер. Ребенком, не знающим зависти, с радостью отдающим свой кусок хлеба фее-нищенке. Не плачущим от того, что у него нет нарядного платья и дорогой куклы, а творящим из простой швабры самую лучшую на свете игрушку, способным в своем воображении создать все великолепие бала и от всей души насладиться этим воображаемым великолепием. Ребячливость Максимовой постепенно начинала звучать как тема особой нравственной силы; в ее детскости обреталась глубина своеобразной простодушной мудрости, той обезоруживающей, непреложной мудрости, какой покоряет, скажем, принц в сказке Экзюпери. Ее маленькие принцессы - родные сестры Маленького принца Экзюпери.

Незлобивая, ясная, иногда лукавая юность становилась не только возрастом героинь Максимовой, но их мировоззрением, особым взглядом на людей и жизнь, способностью видеть в них прекрасное, жить надеждой, не мириться с неправдой и злом.

Максимова танцует много сказочных ролей, и они для нее не случайны, ее героини относятся к чудесам как к чему-то совсем реальному, вполне возможному, это их мир, естественный мир каждого ребенка. Очеловеченная, одушевленная сказка - сфера Максимовой. Не игра в сказку, а абсолютно убежденная жизнь в ней, вера во все волшебные перипетии и превращения. Вот почему и сама она часто кажется сказочной принцессой, сказочным существом, порхающим эльфом, легкокрылой, лучезарной феей.

Блестящая эффектность виртуозного танца Максимовой может оставлять впечатление чего-то интимно-нежного и уютно-поэтического. Виртуозность и живая теплота танца - это соединение редкое, но в творчестве Максимовой оно существует очень ясно.

Постепенно каждая роль Максимовой начинает светиться смыслом, приобретать четкость замысла, определенность художественных намерений. После ее выступления в "Шопениане" зарубежные критики писали, что она танцевала с чутким пониманием стиля Фокина и была похожа на изображение молодой Карсавиной.

Максимова уже сознательно ставит перед собой задачи образного и стилистического перевоплощения.

Китри. 'Дон-Кихот' Л. Минкуса

"Мне кажется, каждая танцовщица стремится найти возможно больше граней в любой роли. Когда танцуешь такие разные партии, как Китри и Жизель, то, с одной стороны, трудно совершенно перевоплотиться, а с другой - легче создать образ, не повторяющий предыдущего,- говорит Максимова. - У большинства балерин есть свое амплуа: лирическое, романтическое, героическое и т. д. В каждом из этих амплуа есть роли, на первый взгляд повторяющиеся. Ну, например, Мария из "Бахчисарайского фонтана", Одетта из "Лебединого озера", Катерина из "Каменного цветка", Маша из "Щелкунчика", Золушка, Жизель. Всех их объединяет общечеловеческое- красота, доброта, нежность. Но ведь каждая из героинь живет в своем, неповторимом мире, у каждой свой характер. Значит, нужно везде искать неповторяющиеся черты поведения, состояния, эмоции, которые характеризуют данный конкретный образ.

Да, все они добры, красивы, нежны, все любят... Но даже любят по-разному. Любовь Жизели к Альберту полна наивной веры, любовь Катерины к мастеру Даниле - воплощение женской самоотверженности, любовь Золушки, скорее, похожа на детскую дружбу. Естественно, я говорю упрощенно, потому что в нескольких словах невозможно рассказать о каждом из образов".

В роли кукольной Балерины ("Петрушка") Максимовой удалось создать выразительный образ обаятельной пустоты, миловидной жестокости, очаровательного бездушия. В груди этой куколки в кружевных панталончиках билось механическое сердце, вместо нервов у нее - стальные пружинки; поэтому она абсолютно равнодушна к любви, страданиям, упрекам несчастного Петрушки. Если прибегнуть к звуковым ассоциациям, то можно сказать, что "щебет" ее танца мелодичен и звонок, но лишен всяких обертонов, как звук музыкальной шкатулки. Прыжочки, скачочки, остренькие пуанты, плоские ручки, какая-то грациозная нескоординированность движений, при всем изяществе ужасающая внутренняя "неуклюжесть", полное отсутствие каких-либо душевных вибраций. В этой работе уже была тонкая характерность, артистическая разгадка острых музыкальных сарказмов Стравинского.

Максимова, исходя из характера и стиля музыки, часто создает свою интерпретацию известных ролей. Так, исполняя главную женскую партию в "Вальпургиевой ночи", балерина, вслушиваясь в музыку Гуно, невольно смягчает вакхический темперамент сцены, обретает в ней особую грацию - это античный мотив, трактованный в манере живописцев французской школы XVIII века. В "Вальпургиевой ночи" у Максимовой есть что-то от чуть жеманного изящества Буше; при всей смелости техники, сложных дуэтных поддержек актриса не изображает всерьез "вакхические бури", а в каждом движении сохраняет ажурную легкость, чуть насмешливое кокетство, прелестную игривость.

Тонкое чувство стиля обнаружила Максимова в исполнении Мазурки, поставленной К. Голейзовским на музыку Скрябина. Здесь нет точных цитат, точных па польского танца, это, скорее, настроение мазурки, ее душа и смысл. Максимова в соответствии с этим замыслом дает только легкие штрихи, легкий "контур" мазурки. Это очень трудно - найти мягкость, "туше", поэтическую светотень в передаче горделивого изящества, лукавого кокетства, то есть настроений и красок, обычно связанных с танцевальным "брио".

"Ничто не существует в постановках Голейзовского само по себе. Все рождает образ и из образа рождается,- писали Максимова и Васильев о К. Я. Голейзовском.- Поэтому такую роль придавал он костюму. Костюм часто становится для него отправной точкой в решении образа. Так, в Мазурке Скрябина сама легкая юбочка, игра с ней исполнительницы рождали стиль всего номера..."*.

* ("Театр", 1970, № 10, стр. 140.)

Задорно и в то же время сдержанно, грациозно Максимова становилась в изящную начальную позу, чуть нагнув корпус, ловко и легко подбирая и откидывая назад разлетающуюся прозрачную юбочку. И сразу перед нами возникал образ маленькой царицы бала, лучащейся скромным торжеством или торжествующей скромностью. Она делает вид, что танцует только для себя, хотя отлично знает, что за ней следят сотни влюбленных глаз.

Сам Голейзовский высоко ценил исполнение Максимовой: "6-ая Мазурка 3-го оп.- это очаровательная маленькая шутка, написанная в темпе мазурки.

Однажды при встрече с Екатериной Максимовой она настойчиво и неотступно зазвучала в моей фантазии.

Музыка включала две темы: одну игривую, кокетливую, и другую, немного печальную...

Катя Максимова впитала смысл этих настроений и обогатила их женственностью и обаянием".

Спартак и Фригия

Совсем другим настроением был проникнут поставленный Голейзовским для Максимовой и Васильева лирический дуэт на музыку С. Василенко "Фантазия".

"Юноша в ночном саду встречает то ли свою мечту, грёзу, то ли реальную девушку. Эта встреча рождает поэтический взлет танца, похожего на сон, который вот-вот оборвется. Фантастическое и земное здесь нерасторжимы.

А это как раз особенность, свойство Максимовой-танцовщицы. Поэзия отрешенности, беспощадно замкнувшая романтический образ в некий магический круг, лишенный земного тепла и земной простоты,- не ее сфера. Танцовщица находит собственную грань в романтическом искусстве. И, найдя ее, нисколько не проигрывает в поэтичности, ибо в самом облике Максимовой, в линиях ее танца рождается образ пленительной юности, расцветающей нежности.

Голейзовский в своих сочинениях часто давал исполнителю какое-то особое, новое движение, делая его кульминацией танца. В "Фантазии" это было полетное кружение... Прильнув к плечу партнера, девушка отрывалась от земли и, поддерживаемая сильной мужской рукой, плавно и ритмично взмывала, кружила..."*.

* (Н. Аркина, Екатерина Максимова.- "Театр", 1972, № 1, стр. 69.)

С тончайшим чувством стиля танцует она с В. Лагуновым изящный дуэт на музыку Торелли, поставленный В. Васильевым.

В фильме-балете "Трапеция" (музыка С. Прокофьева, балетмейстеры Н. Рыженко и В. Смирнов-Голованов) ловкие и смешные персонажи - Арлекин, Коломбина, Пьеро, Атлет и Девочка - разыгрывают нехитрую историю о капризной примадонне и юной дебютантке.

Простодушная девочка, которую ласково ободрил веселый Арлекин, взлетает на трапеции под самое небо, празднуя счастье сбывшейся мечты. Торжество маленькой балерины становится торжеством вечной детской мечты о радости и доброте, о том, чтобы всегда длилось волшебство игры, праздника, цирка.

Сочетанием лирики и юмора привлекает Максимова в дуэте Адама и Евы из балета А. Петрова "Сотворение мира" (снятом много позже в фильме-балете "Дуэт"), где Максимова предстает только что сотворенной маленькой хозяйкой мира, простодушно самоуглубленной и немного таинственной.

И по контрасту вспоминается комедийная танцевальная сценка "Матч" (музыка З. Матуса, хореография Тома Шиллинга). Балетмейстер талантливо и остроумно "отанцовывает" комическое состязание самоуверенного спортсмена и задорной смешной девчонки. Максимова очень забавна с торчащими косичками, с теннисной ракеткой в руках. Замирая от робости и восторга, она вступает в бой с важничающим, надутым любимцем публики. Начиная побеждать, она сама сначала приходит от неожиданности в ужас, а потом в полнейший "щенячий" восторг. Не в силах сдержать его, она победно грозит крепко сложенным кулачком; как озорной козленок, смешно подпрыгивает на одном месте, в неистовом азарте торжествующе размахивает ракеткой. Забавные повадки, характерные жизненные черточки и детали, меткость жанровых наблюдений, смешные проделки и передразнивания, все перипетии комического "диалога" выражены у нее в танце, искрящемся юмором, живостью и весельем.

Она делает очень трудные, технически сложные, почти акробатические движения, но все они кажутся абсолютно естественными, непринужденными репликами, живой речью, иногда доведенной до яркости "цирковых реприз". Максимова и Васильев играют очень заразительно и смело, создавая настоящий шедевр своеобразной пластической буффонады.

В партии принцессы Флорины ("Спящая красавица") Максимова обнаружила точное ощущение стиля, соединив нежный лиризм с элегантностью каждой позы и движения. Ее принцесса Флорина овеяна поэзией сказки, но сказки, преломленной через атмосферу дворцового празднества, пышного парадного дивертисмента.

Пачка принцессы Флорины начинала казаться укороченными фижмами изящнейшей танцовщицы XVIII века, и седой пудреный парик был тут весьма уместен. Танец был безупречно красив, тончайшее плетение драгоценных валансьенских кружев.

Потом она вошла в этот спектакль Авророй, поразив естественным и спокойным сиянием ласкового, грациозного величия.

Пожалуй, никогда до сих пор не доводилось видеть такой непосредственности, свежести чувств, такой брызжущей молодости, соединенной с приветливо-царственной манерой. Доброе великодушие ее Авроры кажется одновременно и детским и королевским.

Максимова удивительно станцевала могущество юности, видящей весь мир в розовом утреннем свете, в волшебных отблесках зари, не знающей горя, уродства, зла. Кажется, что по прекрасному лицу ее Авроры не скатилась ни одна слеза. Никогда, ничем не замутилась зеркальная гладь ее души.

Не так-то просто передать на сцене радость без малейшей суеты и натуги, идти по сцене так, словно шествуешь под аркадами радуг, ступаешь по цветам. Это редкое умение - не казаться, а быть такой счастливой, чтобы на какие-то мгновения заставить радостно заулыбаться весь зал.

"С первого выхода танцовщицы на сцену казалось, что хлынул поток солнечных лучей"*,- писала Викторина Кригер.

* ("Вечерняя Москва", 1964, 16 мая.)

Но, пожалуй, самое интересное заключается в том, что Максимова почувствовала подлинно симфоническое развитие образа, его многоликость, многозначность. Тамара Карсавина в своей статье о Петипа писала: "При каждом новом появлении своем Аврора предстает перед нами в образе, требующем особого истолкования. Вначале перехлестывающая через край радость жизни... Вы слышите в музыке нетерпеливые шаги, вы видите, как молоденькая девушка спешит вниз по лестнице... как этот стремительный бег непроизвольно переходит в радостный и юный танец, а круг, который Аврора обегает вокруг сцены, необыкновенно ярко выражает ее счастье.

Аврора. 'Спящая красавица' П. Чайковского

Адажио с розой - тоже своего рода pas d'action. У зрителя не остается ни малейшего сомнения, что четыре принца добиваются руки Авроры, и ее одинаковая приветливость к каждому из них указывает на то, что сердце ее еще не тронуто...

Адажио второго акта имеет неуловимый характер видения. Выдержано оно в нежных и тонких тонах.

Аврора появляется не в своем телесном воплощении, а в виде идеального образа, к которому стремится Дезире...

Лирическая абстракция второго акта требует своего особого подхода. В ней нет ничего земного.

Танцовщица не должна это забывать. А в последнем акте мы видим принцессу, пробужденную для любви,- здесь она принцесса с головы до пят, проникнутая присущим ее положению достоинством"*.

* (Сб. "Мариус Петипа", стр. 307, 308.)

Максимова, прекрасно чувствуя тончайшие контрасты партии, по сути дела создает три разных танцевальных образа, добиваясь тем самым богатства впечатлений, ощущения масштабного развития, внутреннего движения роли.

В первом акте "Спящей красавицы" Аврора Максимовой появляется юной принцессой, словно осыпанной всеми дарами фей, которые склонялись у ее колыбели в прологе,- феи резвости, нежности, смелости, щедрости наделили ее всеми лучшими качествами пленительной женственности. Она сверкает ими, счастливая сама и делающая счастливыми всех окружающих. Ее Аврора полна доверчивого любопытства ко всему окружающему. Кажется, что боль, страдание должны миновать ее, не посмеют коснуться этого существа. Уколовшись о веретено, с которым она забавлялась, Аврора - Максимова вздрагивает, ее глаза полны удивления перед этим новым, неведомым ей ощущением боли. Словно не вынеся его, она бежит по кругу и внезапно останавливается, падает, погружается в сон.

У Авроры - Максимовой все впервые: первый праздничный бал, первая, бессознательно кокетливая улыбка влюбленным кавалерам, первая боль, первый испуг. Эта свежесть всех восприятий и ощущений создает образ юной непосредственности и чистоты.

В акте нереид она предстает совсем другой. Ее Аврора здесь - видение счастья, которое манит принца своей блаженной безмятежностью; эта улыбка сна, полного грез, выражена в самом танце, в его удлиненных и словно чуть размытых линиях, в ощущении внутреннего покоя, погруженности в мечту, в которой есть своя недоступность. Эта внутренне чуть лукавая отрешенность совсем непохожа на отрешенность во втором акте "Жизели". Создается впечатление, что вся сцена словно подернута легким утренним туманом, именно утренним, который вот-вот развеется с восходом солнца.

И, наконец, в последнем действии это коронованное дитя, как ни в чем не бывало проснувшееся после столетнего сна, является на свадебный бал во всем великолепии расцветшей женственности, утверждая ее в каждом движении замечательного па-де-де Петипа.

Вот эти легкие оттенки пленительных перевоплощений, это умение по-разному осветить и окрасить танцевальные формы классической партии свидетельствуют о зрелом мастерстве балерины. Аврора - Максимова живет, дышит и меняется по законам сказки - радостно и неуловимо таинственно. И еще - при всей изысканной форме танца и поведения французской сказочной принцессы в Авроре Максимовой есть какие-то черты русской девушки. Это русское начало живет прежде всего в певучести и широте ее танца.

Музыкальный критик, друг Чайковского, К. Ларош по поводу "Спящей красавицы" писал: "Музыка вполне подходит к костюму, характеру, в ней есть французский оттенок, но в то же время пахнет Русью... Дело не в местном колорите, который прекрасно соблюден, а в элементе, более общем и глубоком, чем колорит,- во внутреннем строении музыки, преимущественно в основании стихии мелодии. Эта основная стихия несомненно русская. Можно сказать, не впадая в противоречие, что местный колорит французский, а стиль - русский"*.

* ("П. И. Чайковский. "Спящая красавица", М., Музгиз, 1957, стр. 5.)

Вот этот стиль, эту русскую стихию музыки Чайковского отлично чувствует Максимова и оттеняет ее в своем танце.

Новое качество сценической масштабности появилось у Максимовой в результате несомненного совершенствования ее танца и техники. Плие балерины стало мягче и глубже, при абсолютной устойчивости и четкости верчений ее руки сохраняют безукоризненно правильный рисунок. У нее появилось особое качество пластической собранности, "балеринской" подтянутости. Исчезло присущее ей раньше ощущение внутренней вяловатости, инертности. Теперь она как звенящая струнка радости.

Радость прозвенела, рассыпалась хрустальной, серебряной хореографической "колоратурой" в партии Китри, которую Максимова исполнила вслед за Авророй. Ее "колоратурные трели", виртуозные пассажи, тончайшая "филировка" движений, с абсолютной легкостью взятые "верхние ноты" танца - прыжки, верчения, фуэте - доставляют истинное наслаждение. И снова неподдельная юность, целый каскад резвости, проказ, лукавых проделок, "бесхитростных хитростей".

Ее Китри - совсем молоденькая девушка, ласковая, добрая плутовка со смеющимися глазами.

И тут ничего не разменялось на мелочи; при всей живости, даже ребячливости у Максимовой во всем присутствовало уже раз и навсегда обретенное достоинство, уверенность, как писали в одной из зарубежных рецензий, "веселый апломб" балерины.

Актриса утвердила свой, новый и необычный подход к классической роли.

"Максимова никого не копирует, ничем не напоминает своих предшественниц в этом балете",- свидетельствует Викторина Кригер*.

* ("Комсомольская правда", 1965, 2 февраля.)

Если раньше в партии Китри большинство исполнительниц прежде всего утверждали извечный балеринский "шик", эффектность столь же "шикарных" испанских поз, силу женского темперамента, то Максимова "выскочила" на сцену смешливой девчонкой, превратила весь балет в живую игру, искрящуюся редким остроумием. Девчонка-проказница, искусная притворщица, неугомонная непоседа, выдумщица. В этой неуемной игре раскрывается талант Китри - Максимовой, она, может быть, больше, чем другие исполнительницы, озадачивает своими трансформациями - в первом акте ведет задиристые комедийные диалоги с Базилем, во втором, в сцене "Сон Дон-Кихота", предстает нежной и возвышенной Дульсинеей, царицей классического акта, а в последнем действии ослепляет безупречным блеском виртуозной прима-балерины. И во всем этом - озорство, проказливость; даже в акте "сна" присутствует сдержанная улыбка. Если в "Спящей красавице" перевоплощения были серьезны, то здесь это разные перипетии талантливых мистификаций, которыми она "дурачит" Дон-Кихота, Базиля, всех окружающих, смена прелестных масок, праздничный маскарад, стремительный вихрь карнавала. Каждое самое сложное па и комбинация, а их множество, кажутся у нее шалостью, остроумной выдумкой, неожиданной выходкой. Не сходя с одной точки, как говорят английские балетоманы - "на почтовой марке", она вертит тридцать два фуэте в ослепительном темпе, небрежно и кокетливо положив руки на талию. Это невероятно трудно, но у Максимовой выглядит своеобразной хореографической шуткой. Она все время шутит нешуточными трудностями партии в технически усложненной редакции, и это придает ее танцу небывалое очарование.

Показывая редчайшую, высокую виртуозность, Максимова как бы иронизирует над ней, доказывает, что все это имеет цену только потому, что доставляет радость ей самой, что это ее способ резвиться и забавляться, что она проделывает все это исключительно для собственного удовольствия и развлечения. В блестящих, искрометных вариациях, в своих сложнейших, виртуозных пассажах она иногда сохраняет иронический, снисходительно невозмутимый вид, а потом вдруг улыбается, как бы говоря - чему вы удивляетесь, это совсем нетрудно... Такими веселыми "обращениями" к зрителям она окончательно берет их в плен, как бы вовлекая в свою игру.

Театральный критик конца прошлого века Юрий Беляев писал о легендарной русской актрисе, обладавшей чарующей наивностью и грацией, Варваре Асенковой, о ее... ноге: "Асенкова имела... ножку, которая отличалась от обыкновенной тем, что, помимо совершенства линий, заставляла улыбаться. У нее был сатирический подъем и юмористический носок, а быть может, просто в ногах сидел веселый бес, который и смешил публику"*.

* (Цит. по кн.: Юрий Алянский, Варвара Асенкова, Л., "Искусство", 1974, стр. 167.)

У Максимовой в роли Китри в совершенных по форме ногах тоже "сидит" веселый бесенок, у нее "сатирический подъем и юмористический носок", которые заставляют публику улыбаться.

Асаф Мессерер высоко оценил дебют Максимовой в роли Китри. "Передо мной, перед шумно, восторженно принимавшим дебютантку залом появилась совсем своеобразная, не похожая ни на одну другую Китри...- писал он.- Здесь нет подчеркнутой "испанской страстности"... Обворожительная грация, живость - качества, органически свойственные таланту Максимовой,- определяют самобытность ее новой работы.

Техническая "вооруженность" Максимовой безупречна... Высокий, легкий прыжок, уверенные вращения, великолепная устойчивость в сочетании с детально продуманным и отлично найденным внешним обликом... - все удивительно естественно соединилось в ее работе"*.

* ("Литературная газета", 1965, 13 февраля.)

Именно по поводу Китри в одной из зарубежных рецензий писали о том, что Максимова пробегает по сцене подобно ребенку, идущему из школы. Разница лишь в том, что, когда она "подпрыгивает", как делают в таких случаях все девочки, она делает это необычайно высоко, парит в воздухе, а затем спокойно возвращается на пол сцены, но только на мгновение - в воздухе ей удобней.

Надо сказать, что это вообще особенность техники Максимовой - кажется, что и в воздухе и в сложнейших тер-а-терных движениях ей всегда удобно, даже "уютно", порой она даже как бы "нежится" в трудностях, "располагается" в них с ощущением очаровательного физического и внутреннего "комфорта".

Аврора в "Спящей красавице" и Китри в "Дон-Кихоте" убедительно доказали, что искусство Максимовой обрело высокую законченность. Изысканная точность ее танца все больше и больше приближается к академически строгому образцу.

Именно тщательность исполнения, продуманность и отделка танцевального рисунка, каждой пластической детали, чистота всех линий и штрихов придали ее танцу масштабность, укрупнили ее пластическую индивидуальность. Филигранная отточенность всех хореографических пассажей придает легкой танцевальной "колоратуре" Максимовой редкий блеск и звучность. Если раньше раздавались голоса о том, что ее подлинное амплуа - это роли балетной "субретки", то теперь перед нами балерина, уверенно преодолевающая все сложности таких извечно и типично "балеринских" партий, как Аврора и Китри.

Г. С. Уланова по-прежнему требовательна к Максимовой, она бывает на каждом ее спектакле и по-прежнему делает ей множество замечаний - ведь предела совершенству нет. Но теперь она сама с радостью признает достижения своей ученицы. "Екатерина Максимова сегодня одна из лучших наших балерин,- говорит Галина Сергеевна,- она владеет всеми качествами блестящей танцовщицы: техническими и актерскими. Ее творчество в самом расцвете. И тем не менее она не остановилась, а продолжает развиваться. Максимова стала мягче, выразительней, женственней. Она повзрослела, и ее искусство сделалось более зрелым - содержание каждой роли становится глубже, оттачивается, совершенствуется их форма. Теперь в каждом спектакле сказывается ее индивидуальность. Максимова танцует очень разные партии, такая широта диапазона редка". Заметно углубилось исполнение ролей, требующих драматического начала. Жизель Максимовой теперь волнует темой непоколебимой душевной гармонии.

В начале балета она простодушно верит в добро и любовь. Обман, катастрофа, безумие и смерть не могут погасить этой веры, во втором акте она оживает в ней с еще большей силой. Вот эта уверенность, что после грозы, после всех потрясений и бурь снова взойдет солнце, вернется жизнь, будет радость,- становится артистической темой Максимовой.

Эта внутренняя, никогда не покидающая убежденность придает мужество ее юным героиням. Созданные для радости, они умеют быть стойкими в беде и горе. Максимова все глубже воспринимает нравственный смысл искусства своей великой наставницы.

Максимова обладает инструментальной чистотой танца и умеет, когда это нужно, создавать тончайшую "мимическую партитуру" своих ролей.

Это очень хорошо видно в ее исполнении Жизели. Живости и правдивости ее мимики может позавидовать любая драматическая актриса. Оттенки испуга, любопытства, лукавства, радости то и дело меняют ее лицо, выражение больших глаз. Она все подлинно видит на сцене, откликается на каждое изменение "предлагаемых обстоятельств" роли, живет в ней свободно и непосредственно, может быть еще и потому, что танец ее так легок и уверен. Это естественная сфера ее жизни.

Абсолютная, полная поглощенность моментом, тем, что в данную минуту происходит на сцене, передает и наивную озабоченность Жизели, трепетную серьезность, лукавый юмор ребенка и счастье любви, пробуждающейся в ее сердце.

Ее Жизель прочно и уютно живет в своем мирке, согретом лаской матери, танцами и забавами подруг. Сюда, в этот бесхитростный мир, зовет она Альберта, и очарование ее так велико, что он с радостью отзывается на этот зов.

Жизель Максимовой не ведает зла, обмана, даже, пожалуй, не догадывается о том, что они существуют на свете. Она уверена в том, что Альберт принадлежит ей, только ей. И когда зло и обман обрушиваются на нее, она сначала не может понять, что произошло, бросается к Батильде, с наивной уверенностью убеждая, что Альберт клялся ей, что он не может принадлежать никому другому. И все отворачиваются, словно всем становится совестно перед чистой "прямолинейностью" этого существа.

Сцена сумасшествия у Максимовой опять-таки вырастает в трагическое обобщение ее темы - не ведающий зла ребенок мучительно постигает сложность жизни.

В каждом движении - вопрос... Она повторяет то, что было в танце с Альбертом: вот так он взял ее под руку, вот так они гадаем ли на ромашке, вот так она склонила голову к нему на плечо... Ведь все это было, она помнит, знает, что было... Что же случилось, что произошло сейчас?

Зрелище этого детского недоумения может заставить ужаснуться и раскаяться самого холодного человека.

Жизель, сталкиваясь с обманом и злом, не может найти в себе силы для противостояния и борьбы. Но не может и мириться с ними. Если так, то теряет смысл все, нечем жить, нельзя жить. Меняется весь облик Максимовой - Жизели, смертельно бледнеет и кажется осунувшимся ее лицо, глаза полны недоумения и ужаса. Кажется, вся кровь уходит из нее, она тает на ваших глазах, гибнет, как Снегурочка, так и не поняв до конца, что же произошло.

Трогает и потрясает эта абсолютная незащищенность, действительная невозможность понять ситуацию, примириться с ней. Ею владеет смертельная обида ребенка, не понимающего, за что, зачем его обманули. В последний момент она бросается к Альберту, словно до последней минуты ждет, что он объяснит, поможет, развеет этот страшный сон... Но уже поздно, силы изменили ей, и она опускается на землю бездыханной.

Во втором акте лицо Максимовой почти неподвижно. Здесь она живет только одним чувством, одним желанием - спасти Альберта. Теперь она постигла все и все простила. Теперь она знает только одно - он должен жить. Все линии танца Максимовой становятся удлиненными, протяженными и певучими.

Из многих подробностей первого акта складывается образ незнания, непонимания зла.

Во втором действии одна мелодия, и в ней тоже абсолютно цельный образ - олицетворение женственной мудрости, образ защиты, прощения.

Так в разной стилистике разных актов романтического балета Максимова находит целостный образ каждого.

Искреннее простодушие в начале первого акта, волнующая простота в сцене сумасшествия, ясное как день, лишенное даже тени сомнения, горечи стремление спасти Альберта во втором действии - все это создает единую нить образа, мысль которого - добрая и прекрасная естественность чувства.

Цельность, целостность в искусстве - это всегда масштаб. Вот почему образы Максимовой и все ее искусство теперь значительны. Значительны единством и противопоставлением тем, их развитием, постепенным и убедительным развитием единой линии.

Тщательная отделка деталей нужна для того, чтобы потом соединить их воедино, "пропеть" все на одном дыхании. Любая подробность подчинена этому чувству целого - в этом вершина мастерства.

Жизель Максимовой во втором акте одна среди мстительных, ледяных виллис сохраняет человеческое тепло. Она пробуждается от смертного сна только ночью и исчезает с первым солнечным лучом, но хочет сохранить Альберта для солнца, для жизни, для радости, хотя ей самой все это уже недоступно.

Кажется, эта Жизель уходит в небытие, как когда-то уходили русские девушки в монастырь, прощая оставшихся "в миру" и молясь за их счастье. Недаром Уланова советовала ей читать Тургенева.

Тонкое изящество танца становится теперь у Максимовой выражением изящества внутреннего, целомудренного душевного мира. Печаль ее Жизели светла, в ночном, лунном акте она несет в себе какой-то отблеск утреннего, солнечного света.

Если пластика Бессмертновой заставляет вспомнить о трактовках Спесивцевой и Павловой, то Максимова как бы возвращает Жизель к легенде о первой исполнительнице, создательнице партии Карлотте Гризи:

"Основное выражение ее лица - детская наивность, радостное, выразительное упоение и лишь изредка капризная грусть... Маленький детский рот оживлен почти всегда свежей естественной улыбкой, сильно отличающейся от стереотипной улыбки, слагающейся в гримасу на лицах других актрис...

В пантомиме она превзошла все ожидания. Ни одного условного жеста, ни одного фальшивого движения. Воплощенная искренность и наивность..." - писал Т. Готье о Гризи.

"Какие стальные мускулы в этой хрупкой ноге. Какая сила в такой маленькой ступне. Как она опускается на кончик большого пальца, точно стрела на острие!"* - восклицали зрители спектаклей Гризи.

* (Цит. по кн.: Ю. Слонимский, "Жизель", Л., "Музыка", 1969, стр. 25.)

Все эти описания можно отнести и к Жизели Максимовой.

С большой тревогой приступила Максимова к работе над "Лебединым озером", ей казалось, что это "не ее дело", что роль не подходит ей.

Но Уланова считала, что молодой балерине необходимо и полезно освоить трудности этой партии, что без "Лебединого озера" ее репертуар классической балерины будет неполным. Она убедила актрису, и дебют Максимовой в "Лебедином озере" состоялся.

Ее Одетта была по-девичьи мягкой, полной сзетлого доверия к принцу, надежды на освобождение, на счастье. Танец ее был певуч, плавен и очень красив.

Максимова избегает подчеркнутой имитации взмахов крыла. Скорее плавность ее па-де-бурре передает тихое скольжение по воде. Тонкие пластические детали - повороты головы, шеи рисуют трепетную пугливость девушки-птицы.

Глядя на Максимову во втором акте "Лебединого, озера", вспоминаешь излюбленный образ русских сказок - прилетела лебедь белая, ударилась об землю и обернулась девицей.

Ф. Лопухов писал, что "в третьей части вариации Одетты несколько радостных пируэтов ан деор - ожидание спасения, которое принесет верная любовь"*.

* (Федор Лопухов, Хореографические откровенности М., "Искусство", 1972, стр. 114.)

Максимова, может быть, больше, чем другие исполнительницы, оттеняет радостный характер этих пируэтов, а в коде передает "взволнованное ожидание спасения, победы над злым роком"*.

* (Федор Лопухов, Хореографические откровенности М., "Искусство", 1972, стр. 114.)

Интересным и свежим получился у Максимовой образ Одиллии. Она вся искрилась радостью бытия, чопорный дворцовый бал словно оживал с ее приходом. Казалось, что юная дочь Ротбарта и не подозревает, в каком чудовищном обмане участвует, что Злой гений просто воспользовался расцветшей прелестью ее женственности, ее неотразимо пленительной, сверкающей радостью, чтобы погубить принца. А сама Одиллия - Максимова не знает об этом, упивается радостью бала, жизни, повторяет лебединые движения, потому что они ей нравятся, они для нее как причудливая маска или костюм на праздничном маскараде, это форма кокетства, а не сознательный обман и коварство. Против сияния ее радости действительно было трудно устоять, великолепна была счастливая бравада ее тридцати двух фуэте, которые Максимова кончала безупречной остановкой в совершенно точной позиции.

В своей заметке о дебюте новой Одетты - Одиллии Юрий Григорович писал: "Уланова сумела привить Екатерине редкостное качество - добиваться яркой выразительности при минимальных внешних средствах и огромной внутренней сосредоточенности.

...Первое выступление актрисы было удачным. Его отмечал высокий профессионализм, заставляющий зрителя забывать о технических трудностях партии, а профессионалов - восхищаться легкостью танца. Весь спектакль был исполнен как бы на одном дыхании - Максимова ни на мгновение не выключалась из атмосферы легенды. (И здесь было часто присущее Максимовой дыхание "очеловеченной" сказки.- Б. Л.- А.) В этот вечер открылись новые стороны артистической индивидуальности Екатерины Максимовой, ее исполнение пленяло отсутствием какой-либо вычурности, простотой и ясностью выражения при значительности всего, что она делала"*.

* ("Правда", 1968, 1 февраля.)

Внутренним драматизмом и чистотой проникнут созданный ею образ Фригии в балете "Спартак".

Когда жестокие, хлещущие плетьми надсмотрщики грубо отрывают ее от Спартака и швыряют на землю, когда в бесстыдной оргии пляшущие сатиры волокут и перебрасывают ее почти безжизненное тело, становится страшно за этого хрупкого полуребенка. Думаешь, что у нее не хватит сил вынести это. Но в дуэтах со Спартаком, в сцене их тайного свидания, в эпизоде перед последним боем к ней возвращается жизнь, она кажется переполненной счастьем любви, кажется, что каждое ее прикосновение к Спартаку целительно, столько в нем ласки и нежности. Понимаешь, как дорога она Спартаку - не только любимая женщина, жена, но и сестра, ребенок, дитя.

Фригия Максимовой ищет у Спартака защиты, бросается к нему, словно моля о помощи. И в то же время сама успокаивает, утешает его, может быть возвращая к далеким воспоминаниям, и тогда в ней появляется какой-то свет, свет их прежней свободной, мирной жизни, их разрушенного домашнего очага...

И в этой трагической роли у Максимовой живет чувство какой-то радости -это радость огромной чистейшей любви, до краев переполнившей ее жизнь.

Девушка и Икар. 'Икар' С. Слонимского

Тема женской нежной преданности звучит и в роли Девушки в балете "Икар" (постановка В. Васильева). Икар в своей мечте словно отрешен от всего окружающего - не замечает угроз властителя Архонта, злобы его прислужников-сикофантов, издевательств шута. Но все это видит, все замечает, все знает Девушка, и трепетные линии ее движений выражают тревогу, порой отчаяние, предчувствие беды. И бесконечную любовь, преданность. Мысль Икара о полете одновременно ужасает и восхищает ее. Она пробует образумить возлюбленного, умоляет отказаться от безумной мечты, но и сама знает, что это невозможно, сама уже заворожена его мечтой, танцует с Икаром, одновременно предостерегая и уже благословляя его на подвиг. Понимаешь, что, когда Икар взлетит в воздух, она, оставаясь на земле, душой своей полетит вместе с ним, если он разобьется - навеки разобьется и ее сердце.

В трудном, драматически напряженном танце Максимова находит множество противоречивых, сложных, глубоких психологических красок и оттенков. И это тем более интересно, что танцевальный рисунок партии Девушки, как и всего балета, предельно обобщен и условен.

Успех постановок Ю. Григоровича в Большом театре во многом определяется и тем, что он создает партии в своих балетах, имея в виду индивидуальности тех или иных мастеров театра. Партию Маши в "Щелкунчике" он ставил для Максимовой. И действительно, трудно представить себе лучшую исполнительницу этой роли, так естественно соединяющую редкое детское обаяние и блестящее мастерство балерины.

В спектакле Григоровича роль Маши-девочки и Маши-принцессы танцует одна исполнительница, что, разумеется, ставит перед ней задачи особой трудности.

Максимова легко справляется со всеми этими трудностями, делая образ единым и цельным в двух его положениях. Она тонко передает в танце постепенный переход от обаятельной детскости первых сцен к раскрытию и взлету глубоких чувств любви, радости и отваги. Трудно представить актрису, которая была бы так одинаково убедительна в детских сценах и в певучих любовных адажио второго акта.

Максимова никогда не тщится показать исключительность своих героинь, их особую "избранность". Возвышенная красота образа рождается на основе человечности, самых простых и естественных человеческих чувств. Поэзия до поры до времени скрыта в обыденности.

Ее Маша в "Щелкунчике" - самая обыкновенная девочка, увлеченно и хлопотливо играющая в куклы. У нее любопытно вытянутая шея, привычка вдруг подниматься на цыпочки - пуанты, чтобы что-то получше рассмотреть, пальцы то смущенно, то нетерпеливо теребят край белой юбочки. Особенно интересно становится ей, когда представляется возможность утешать, жалеть, защищать. Она проделывает все это с деловитой важностью маленькой женщины, воспитанной в патриархальных бюргерских понятиях. И окружает ее благополучно-мещанский, прозаический мир.

Не теряя естественной простоты доброй и чистой сердцем девочки, она показывает, как пробудившееся воображение, живущее в каждом ребенке, в каждом человеке творческое начало, сила мечты, отваги, любви приводят к поистине сказочному преображению. Она становится волшебной белой снежинкой, сказочной принцессой, прекрасной девушкой-невестой.

И когда сказочный сон исчезает, расплывается, тает, когда прекрасный принц прощально поднимает руку, Маша - Максимова, уже в детской рубашонке, уже вернувшаяся в действительность, машет рукой, отвечает ему радостно и благодарно, словно говоря - не прощай, а до свидания... Она полна уверенности, что впереди еще много радости и чудес, что она непременно разглядит, отыщет их в жизни, что все будет, все повторится не хуже, чем в сказке,- белая метель влюбленности, и счастье доверия, и праздничное таинство свадебного обряда.

Так Максимова танцует сказку, не изменяя своей радостной вере в жизнь.

В "Щелкунчике", как и в большинстве других балетов, Максимова танцует с Владимиром Васильевым. Их танцевальный дуэт поражает такой музыкальной гармонией, что, когда Максимова оказывается в руках Васильева в дуэтных поддержках, ее совершенное по линиям тело приобретает еще большую, особую выразительность.

Первое выступление Е. Максимовой и В. Васильева в балете "Ромео и Джульетта" было подготовлено Г. С. Улановой.

Ромео и Джульетта. 'Ромео и Джульетта' С. Прокофьева

"Только в 1973 году я начала танцевать Джульетту,- говорит Максимова,- партию, о которой мечтала, но о которой боялась даже заикнуться, потому что ее танцевала Уланова. Галина Сергеевна сама заговорила об этой роли".

Не надо сравнивать дебют Максимовой в шекспировской роли с неповторимой интерпретацией Улановой. Эти аналогии не нужны и бессмысленны. Достоинство работы Максимовой и Улановой именно в том, что они и не возникают.

Уланова сумела помочь Максимовой создать свой образ, найти свою Джульетту, отвести балерину от бесплодного и заранее обреченного стремления повторить то, что когда-то делала в этом спектакле она сама.

Ромео и Джульетта. 'Ромео и Джульетта' С. Прокофьева

Когда я смотрел на Джульетту Максимовой, у меня невольно возникло воспоминание о совсем другой замечательной Джульетте - М. Бабановой. В первых сценах Джульетты Максимовой так же много детского лукавства, в ее внешнем "послушании" ясно ощущается скрытая строптивость, натура своевольной и избалованной девочки.

В ее первом дуэте с Ромео на балу "нежность... путается с лукавством"- так когда-то писал о Бабановой Ю. Юзовский. "Очаровательное лукавство... в сочетании с застенчивой нежностью - вот бабановская Джульетта". И максимовская тоже.

Ромео Васильева - тоже мальчишка, веселый и живой (хотя, конечно, он более "опытен" и зрел, чем Джульетта). И все это соответствует Шекспиру - недаром в сцене у балкона Ромео вспоминает детство и школьную скамью, а Джульетта - птичку на шелковой привязи, которую тянет к себе девочка, решившая было выпустить птичку на волю...

Максимова начинает балет в стихии какой-то шутливой игры. Она готова шалить с кормилицей, дразнить, задирать ее и с таким же детским увлечением изображать на своем первом балу жеманно-чопорную девицу из благородного семейства.

Резвясь и шаля, Джульетта - Максимова прыгает на колени кормилицы, теребит, щекочет ее, но, услышав шаги строгой матери, сразу настороженно выпрямляется, отходит в сторону и, скромно опустив глаза, церемонно складывает перед собой руки. Но эта чинная поза не может прикрыть рвущегося наружу радостного, какого-то светящегося лукавства.

Встреча Ромео и Джульетты обрывает юношескую игру того и другого. Все становится серьезным, оба они сразу же переходят в мир самых высоких чувств. И мы тем более верим в подлинную возвышенность, глубину их переживаний, чем больше веселого юмора обнаружили они в той умной игре, которую затеяли в начале спектакля.

Образ, созданный Максимовой, убедителен прежде всего тем, что он во всем и везде живой. А живой он именно потому, что в самых трагических обстоятельствах роли она не "пыжится", не напрягается, не изменяет природе своего дарования, своей артистической индивидуальности.

Да, Джульетта Максимовой - девочка, почти ребенок. Но ее детскость приобретает в трагическом контексте спектакля свой философский, образный смысл.

Известный исследователь литературы и театра Н. Берковский писал: "Джульетте... по Шекспиру,- неполных четырнадцать... Четырнадцать лет - это художественный образ. Тут наглядно представлено, сколько пройдено Джульеттой по жизни... сколько у нее отняли непрожитых лет... Четырнадцать лет Джульетты - выражение оскорбительного дележа; как мало досталось жизни, как много осмелилась взять себе смерть, сколь многое она украла"*.

* (Н. Берковский, Литература и театр, М., "Искусство", 1969, стр. 30.)

Трагедия "Ромео и Джульетта" идет в драматическом театре, на сцене Большого театра шекспировскую роль танцуют и другие балерины. Играют, танцуют, может быть и очень хорошо, но всем им все-таки больше четырнадцати лет, во всяком случае не меньше шестнадцати.

Максимова вернула Джульетте ее "неполных четырнадцать лет". И тем самым вернула что-то весьма глубокое в звучании шекспировской трагедии. Джульетта Максимовой не несет на себе печати трагической обреченности, возвышенной исключительности. Перед нами пленительная, полная жизни женщина-ребенок, существо, созданное для радости, счастья, изо всех сил борющееся за него. От этого чудовищная несправедливость, нелепость ее ранней гибели кажется особенно трагичной. Ее четырнадцать лет действительно становятся трагическим иском, обвинением жестокости эпохи, человеческой вражде и косности.

Пожалуй, ни в одной из своих прежних ролей (может быть, за исключением Жизели) Максимова не добивалась такой внутренней динамики, экспрессии, такой мимической выразительности, как в партии Джульетты. От беззаботной порхающей беспечности первых сцен она приходит к яростному ожесточению в сценах с отцом и Парисом. Здесь Джульетта Максимовой кажется упрямым, затравленным, но не смирившимся зверьком, готовым защищать свою свободу до последнего вздоха. Запоминаются ее глаза, полные то детского страха, то неизбывного горя, то скорбного недоумения... Нельзя без волнения смотреть, как с отчаянным, страстным упрямством Джульетта Максимовой бежит к балконной двери, куда ушел Ромео, как цепко ухватывается за тяжелую портьеру - кажется, ее не оторвешь от нее, не сдвинешь с места, что она будет стоять здесь как вкопанная и глядеть вслед Ромео... И когда отец, схватив ее за руку, силой оттаскивает от окна, она сопротивляется изо всех сил. Ее юное лицо нахмурено, губы упрямо и презрительно сжаты. Конечно, порой все ее существо охватывает ужас, страх, но зато ни на минуту не покидает ненависть, презрение к тем, кто несет насилие, хочет сломить ее волю. Так упрямство своенравной девочки становится силой, повергающей в растерянность отца, мать, кормилицу и жениха.

Джульетта - Максимова поняла, что исходящее от отца и матери требование покорности, послушания в выборе мужа есть насилие, надругательство над ее личностью, свободой. Вот почему она так яростно и уже сознательно восстает против всех приказаний, советов и "указаний".

По-своему решает Максимова танец с Парисом в третьем акте - в нем нет того трагического оцепенения, полной отрешенности "от мира сего", которыми так потрясала Уланова. Джульетта Максимовой все время чувствует прикосновения этих чужих, тяжелых рук, и кажется, что порой ее пронизывает, бьет нервная дрожь отвращения и гнева.

Почувствовав, что любовь связала их нерасторжимо, что им друг без друга не жить, Джульетта - Максимова и Ромео - Васильев не на шутку пугаются, ибо достаточно умны, чтобы понимать, какие перед ними препятствия, что им грозит. Вот почему свои дуэты они танцуют не только с любовным опьянением и восторгом, но и со страхом.

У Максимовой в этой роли - тончайшим образом воплощенная целая гамма страха: она проходит от блаженного испуга перед неведомым чувством любви в дуэте на балу, через легкий "озноб" страха и восторга в сцене на балконе до предсмертного ужаса в последней картине, когда она смотрит на неподвижное тело Ромео и не хочет, боится поверить, что он мертв, ибо его гибель означает смерть для нее самой...

Но сыграть ужас в трагических моментах можно, а вот так естественно и тонко переплести, смешать боязнь и упоение, страх и восторг, как это делает Максимова, танцуя сцену на балконе, очень трудно. Такое доступно только настоящей искренности или настоящему мастерству. А впрочем, кто знает - может быть, это, по сути дела, одно и то же.

В дуэте третьего акта перед разлукой Джульетта - Максимова и Ромео - Васильев полны неутихающего горя. Чувство одиночества и беззащитности заставляет их с отчаянием прижиматься друг к другу, настороженно озираться вокруг. Трудно забыть их глаза в этой сцене - расширенные от страха и муки глаза детей, беспомощно, растерянно, а порой и гневно спрашивающих - за что всё кругом грозит им бедой, карой, смертью?

Внешний облик Максимовой напоминает юных мадонн Мурильо. Совершенна грация ее отточенного танца, красота арабесков, тонкость "незаметной" техники. Л. Лавровский говорил: "У Улановой стопа так выразительна, что это скорее не ступни, а "кисти ног". Точеные ноги Максимовой необычайно" выразительны - лукаво, по-детски шалят и "кокетничают" в первых эпизодах, нежно и печально "поют" в лирических сценах. (Здесь опять нельзя не вспомнить уроки Улановой.)

Максимова не только в совершенстве овладела всеми пантомимическими деталями и подробностями роли, но и удивительно искусно растворила их в стихии танца. Ее пантомимные сцены с отцом, с Лоренцо безупречно музыкальны и органичны.

Последние работы актрисы заставляют думать о многообразии ее еще не до конца использованных возможностей. Ей доступна гармония старых классических балетов, высокий драматизм таких ролей, как Фригия, Девушка в "Икаре", Джульетта. Несомненно, что она была бы идеальной исполнительницей и таких комедийных балетов, как "Тщетная предосторожность" и "Коппелия".

Неустанный труд Максимовой сделал ее настоящим мастером, большой актрисой.

Во время первых гастролей Максимовой в Америке ее любовно называли "беби Большого театра". Теперь "беби Большого театра" стала одной из самых ярких и значительных его балерин.

|

ПОИСК:

|

DANCELIB.RU 2001-2019

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dancelib.ru/ 'DanceLib.ru: История танцев'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dancelib.ru/ 'DanceLib.ru: История танцев'