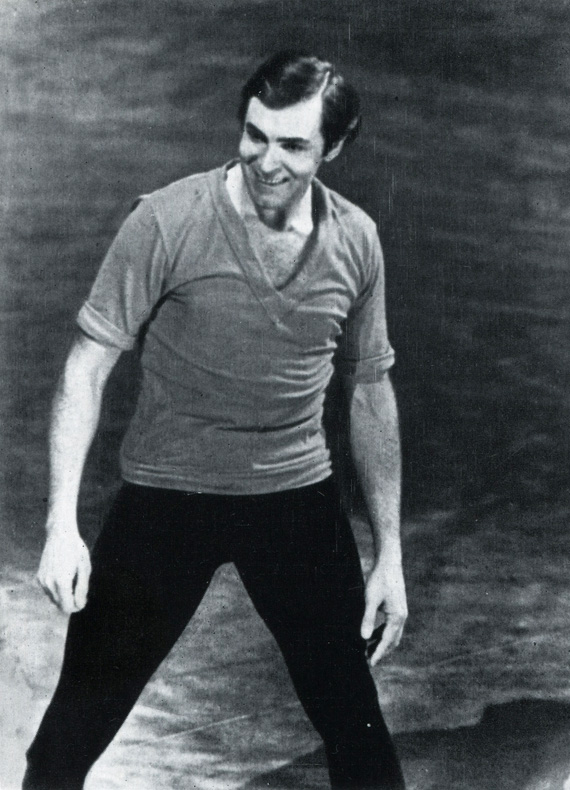

Ильяс

Постановка "Асели", написанной композитором В. Власовым по мотивам повести Чингиза Айтматова "Тополек мой в красной косынке" и названной так по имени главной героини, имела для Большого театра особое значение. Для работы над этим спектаклем в театр был приглашен тогда совсем молодой балетмейстер Олег Виноградов, известный своим пристрастием к хореографическому новаторству.

Помимо того, в "Асели" театр впрямую обращался к современности. Раньше обращения к современной теме были редки, на этом пути были отдельные находки, но убедительного решения так и не было найдено. Последним по времени шагом театра в этом направлении был балет "Героическая поэма", поставленный сравнительно незадолго до "Асели", в 1964 году, Н. Касаткиной и В. Василёвым и посвященный геологам. Наиболее интенсивные искания в области хореографического воплощения современного героя проходили вне главной балетной сцены страны. Можно понять, с какой ответственностью труппа приступила к решению этой сложной задачи.

Наконец, "Аселью" театр открывал дорогу на балетную сцену героям Чингиза Айтматова - одного из самых своеобразных писателей современности. Пройдет всего несколько лет, и уже можно будет прочесть в исследованиях творчества этого писателя, что мир его произведений необычайно близок балету и что там, где терпит поражение перенос произведений Айтматова в кино, балетный театр побеждает. "Язык балета естественно выражает самое сущность идейно-эстетического мира Айтматова"*. И хотя эти слова сказаны критиком о конкретном спектакле - "Материнское поле" М. Молдабасанова в постановке Киргизского театра оперы и балета,- их можно применить к творчеству Айтматова в целом. "Яростное вчувствование" в тайны жизни, ощущение своей нерасторжимой связи с окружающей природой, поэзия человеческих отношений - эти черты поэтики Айтматова, по мнению критика, просто созданы для воплощения средствами балетного театра. "В качестве героя бытовой драмы, заключенный в жесткие рамки схемы, герой Айтматова обречен на мучительные страдания. Он задыхается в пределах искусственного сюжета, когда должен иллюстрировать одну навязанную ему мысль"**,- констатирует критик.

* ("Театр", 1976, № 12, с. 60.)

** (Там же, с. 54.)

В 1967 году, когда герои Айтматова впервые должны были выйти на балетную сцену, все было не столь ясно. Но уже существовал спектакль "Материнское поле", поставленный режиссером Львовым-Анохиным на сцене Драматического театра им. Станиславского,- спектакль, ставший подлинным открытием Айтматова на театре. Львов-Анохин поставил "Материнское поле" как лирико-драматическую поэму. "Философия прозы Айтматова как бы просвечивала в этой постановке сквозь реальную действительность"*.

* (Там же, с. 57.)

В случае с "Аселью" все обстояло иначе. Многое из того, что отличало героев Айтматова в повести "Тополек мой в красной косынке", ушло из балета "Асель". Особенно это коснулось образа Ильяса. Позднее в критике мелькнет понятие "депоэтизация", и к самому Ильясу будет применен термин "прозаический". По сравнению с повестью Ч.Айтматова конфликт в "Асели" выглядел одномерным, характеры - обедненными. "Линию их (героев балета) предопределял ход событий, а не особенности характеров"*,- констатирует позднее В. М. Красовская. Отчасти вина в "депоэтизации" лежала и на самом балетмейстере О. Виноградове, которого критика упрекала в "некоторой рассудочности" композиционных и лексических новшеств, в "хореографическом рационализме". В свете всего этого кажется далеко не случайным приглашение на роль "прозаического" современного шофера признанного лирика труппы, непревзойденного "голубого принца". Возможно, по замыслу создателей спектакля, именно исполнение Фадеечева должно было внести в образ героя балета черты утраченной им по сравнению с повестью "Тополек мой в красной косынке" поэтичности и многозначности.

* (Советский балетный театр, с. 264.)

Ильяс. «Асель»

Однако все недостатки спектакля, если можно так выразиться, бросились в глаза критике уже позднее. Премьера же "Асели" была встречена с большим энтузиазмом - как заметный этап в освоении современной темы на балетной сцене. При всех просчетах либретто, партитуры, хореографии балет был с интересом встречен публикой и надолго вошел в репертуар театра. Так, в 1972 году в прессе можно будет прочесть сообщение о том, что балет "Асель" прошел на сцене Большого театра пятьдесят раз и что в юбилейном спектакле партию Ильяса исполнил Николай Фадеечев*.

* (См.: "Театральная жизнь", 1972, № 11, с. 4.)

О премьере "Асели" в Большом театре писали очень много. И, конечно, в каждой рецензии содержалась оценка образа, созданного Фадеечевым. Критика была вполне единодушна - образ Ильяса был признан творческой победой танцовщика, а работа над созданием этого образа оценивалась как начало совершенно нового этапа в его творчестве.

Вместе с тем почти в каждой рецензии присутствовала некая удивленная интонация, преобладали эпитеты "необычный", "неожиданный". Образ современного шофера признавался несвойственным амплуа Фадеечева, а правдивость и убедительность в этом образе классического танцовщика - неожиданными. В некоторых рецензиях фигурировало даже словосочетание "приятная неожиданность". Критика как бы не заметила, что к моменту встречи Фадеечева с балетмейстером О. Виноградовым и к началу работы над партией Ильяса он уже продемонстрировал и глубокий темперамент (в партиях Ромео и Фрондосо), и способность к яркой и разнообразной характерности (в балетах "Лауренсия" и "Гаянэ"), и, наконец, умение осваивать сложности необычной хореографии (балеты "Каменный цветок" Ю. Григоровича, "Спартак" И. Моисеева). В своих классических партиях он создал живые, современные по трактовке характеры.

Во всеоружии всех этих возможностей и приступил Фадеечев к решению новой для себя задачи. Создателей спектакля, по-видимому, интересовала не столько необычность героев айтматовской повести, сколько, напротив, их близость другим современным героям. Чем еще объяснить, например, полный отказ как композитора В. Власова, так и балетмейстера от национального колорита, столь важного для автора "Тополька", герои которого неотделимы именно от той природы, которая их окружает,- родных гор, прекрасного озера Иссык-Куль? Скорее всего, тем, что композитора и балетмейстера в первую очередь интересовал Ильяс - современный парень, шофер, а не Ильяс - "стихийный поэт", как определяются многие из героев Айтматова в выше цитированной статье*. И в то же время приглашение на эту партию Фадеечева, у которого поэтичность являлась неотъемлемой чертой творческой индивидуальности, позволяет предполагать, что полный отказ от поэтического подтекста образа представлялся создателям спектакля все же неоправданным.

* ("Театр", 1976, № 12, с. 55.)

Создавая образ Ильяса, Фадеечев очень внимательно вчитался в повесть Айтматова. Ильяс у Айтматова - не только шофер, как все. Он необычайно тонко чувствует, болезненно самолюбив, не старается во что бы то ни стало доказывать свою правоту, полагая более достойным промолчать и замкнуться... В либретто да и в балетмейстерском решении Ильяс иной, гораздо более прямолинейный. Балетмейстер придумал для него лейтжест ударявшей в грудь и затем хвастливо взметнувшейся руки. Это был, в сущности, бытовой однозначный жест, который необходимо было не только органически слить с теми сложнейшими движениями классического танца, которые составляли содержание сценической "речи" Ильяса, но и обогатить многозначностью, психологическими нюансами. Судя по отзывам критики, Фадеечеву это удалось: "...жест Ильяса, ударявшего себя в грудь, в первом акте говорил о его гордости, во втором - о его упрямстве и эгоизме"*.

* (Ванслов В. Статьи о балете. Л., "Музыка", 1980, с. 158.)

Но самое главное, что предстояло Фадеечеву и что ему безусловно удалось,- сделать образ современного человека в балете абсолютно убедительным для зрителя. В балетном театре, диктующем сцене свои законы - в области пластики и жеста, костюма и внешнего облика, условность выразительных средств сложно взаимодействует с безусловным (будь то слишком конкретная декорация или костюм, поза или жест), зачастую активно отторгает его. Балетмейстер же смело пошел на введение в партии героев безусловных деталей: так, Ильяс не только ударял себя кулаком в грудь - он бил в рельс, созывая своих друзей, чтобы впервые показать им свою избранницу, и стучал в дверь дома, в котором заперлась от него оскорбленная его поведением Асель... И рядом с этим выполнял сложнейшие прыжки и поддержки, не имеющие аналогов в повседневной бытовой пластике, как это и принято в балетном театре, в основе выразительных средств которого почти всегда лежит язык классического танца. Все в Ильясе было необычно для Фадеечева. Здесь он, пожалуй, впервые вышел на сцену без парика, всегда составлявшего неотъемлемую деталь сценической внешности его героев. Коротко остриженные волосы, простая рубашка с коротко подвернутыми рукавами, заправленная в рабочий комбинезон,- все в облике Фадеечева - Ильяса выглядело достоверно и убедительно. Сменив привычный для себя колет романтического героя на шоферский комбинезон, он действительно выходил на сцену современным парнем, а не переодетым принцем.

Трагическая, вернее, драматическая, интонация судьбы героя задавалась уже первым его появлением. Стоя в луче прожектора рядом с фигурами двух других героев балета, словно оцепеневших под грузом воспоминаний, Ильяс Фадеечева был как-то особенно отъединен от них, как-то особенно одинок. Во всей его позе - в бессильно упавших вдоль тела руках, в сурово опущенных глазах - была особая сосредоточенность человека, углубленного в свои мысли, мучительно перебирающего нелегкие воспоминания. Герой Фадеечева словно старался понять, когда он сделал тот первый непоправимый шаг, который сегодня привел к такому острому чувству вины.

А в воспоминаниях все казалось безоблачным. На фоне раскинувшегося на декорации озера, лазурного неба и серебристых сетей веселый и беззаботный Ильяс встречал юную Асель, ту, что становилась вскоре его единственной, его "топольком в красной косынке". Дуэт-знакомство был задуман О. Виноградовым как большая хореографическая форма с участием кордебалета. Ансамбль девушек с рыбачьими сетями в руках призван был, по-видимому, подчеркивать и обобщать поэтичность чувств, охвативших героев балета. Однако замысел не получил должного воплощения. Вот мнение, достаточно типичное для восприятия этой сцены критикой: "Нарядно-голубые танцовщицы на фоне лазурного неба и серебряных сетей казались слишком одинаковы для того, чтобы быть подругами Асели, слишком школьно выполняли свои па, чтобы сколько-нибудь напоминать о волнах озера, раскинувшегося на декорации, и слишком были кокетливы, чтобы выражать открытие первой любви героями, их чувства, вызванные этим открытием"*. А на фоне этого кордебалета разворачивалось большое адажио героев, возникали их вариации. Именно к этой сцене относилось замечание критика о "прозаическом" Ильясе. Действительно, Фадеечев, кстати, точно откликаясь здесь на задания композитора и хореографа, не пытался представить Ильяса-поэта, охваченного первым чувством. Здесь у него преобладала мажорная интонация: Ильяс был молод, радостно уверен в себе, упоен тем, что познакомился с хорошенькой девушкой. В трактовке Фадеечева эти черты позволяли предугадать то непростительное легкомыслие, к которому придет позднее этот излишне жизнерадостный и самоуверенный герой. Но была в поддержках Фадеечева и свойственная ему лиричность, которая здесь позволяла предположить, что за внешним легкомыслием в этом парне скрывается и способность к большому чувству.

* (Советский балетный театр, с. 265.)

Глядя сегодня на фотографии этого адажио, невольно отмечаешь, какой намеренной сложностью насытил его позы и поддержки молодой хореограф. В его стремлении поставить "все наоборот", непременно не в том порядке, не с той руки, как это привычно и удобно в классическом дуэте, немало полемического задора. Кажется, он делает все возможное, чтобы танцовщику было неудобно поддерживать балерину, всеми средствами старается "выбить" исполнителя из привычных ему линий и позиций.

В какой-то мере это, безусловно, объяснимо стремлением отойти как можно дальше от привычной традиционной классики, ассоциирующейся в представлении зрителя исключительно с романтическими сюжетами и героями. Современный шофер, естественно, не должен изъясняться языком принца. И все же в нагромождении сложностей и неудобств сегодня ощущается некоторое излишество. Труднейшей задачей для исполнителя было оправдать эти неудобства и излишества. Оправдать пластически и психологически. Фадеечеву это удалось: как бы сложны и неудобны ни были предложенные хореографом позы и поддержки, он исполнял их настолько технически безупречно, что зритель ни на мгновение не ощущал неудобства, воспринимая лишь чувства героя, которыми исполнитель насыщал непривычную хореографию.

В сцене, когда Ильяс приводил Асель на автобазу и знакомил с друзьями, поведение героя Фадеечева было также достаточно бытовым, чтобы не сказать, "прозаическим". Он несколько "куражился" и перед Аселью, и перед остальными шоферами, азартно колотил в рельс, чтобы оторвать всех от работы и собрать в одно место для "смотрин", лихими жестами "представляя" девушку и, реагируя на восхищение парней, словно бы перекидывался с ними привычными шуточками. Кстати сказать, именно в этой сцене был единственный на весь спектакль момент, когда Фадеечев - исполнитель, по его собственному признанию, испытывал на сцене неловкость, несколько выбиваясь из образа. Причиной этому было расхождение между музыкальным материалом и его воплощением в движении: в момент, когда Ильяс стучит в рельс, созывая шоферов, в музыке звучали частые удары, имитирующие удары колокола. В рельс так не стучат. А у хореографа были поставлены именно удары в рельс, и всякий раз это несоответствие невольно напоминало о себе, на мгновение превращая грубоватого шофера в собственно исполнителя, тонко реагирующего на любую сценическую фальшь*.

* (Из беседы автора с Н. Б. Фадеечевым, состоявшейся 8 июня 1978 г.)

Но уже в вариации Ильяса, которой герой отвечал на вариации - "реплики" друзей, исполнитель вновь полностью сливался с образом. Вариация была технически очень сложной. В отличие от хореографов-классиков, для которых было характерно стремление постепенно наращивать трудности, помещая самые сложные движения в конец, в коду, Виноградов мог начать с самого трудного движения, не делая к нему никакого подхода. И это ставило исполнителя в особые условия. Недаром в одной из рецензий язык вариации Ильяса был назван "безмерно усложненной классикой"*. Нарочито "неправильные" позиции ног, сочетание бытовых движений с обобщенно-условными виртуозными прыжками в исполнении Фадеечева воспринимались как черты характера Ильяса - немного грубоватого, немного рисующегося, но, в сущности, доброго и хорошего парня. Поэтичность Ильяса, так созвучная авторской интонации Айтматова, в балете больше всего давала себя знать во втором адажио, в финале первого акта. Шумные друзья Ильяса оставляли влюбленных наедине, наступала ночь, всходила луна... Характеризуя эту сцену, либреттисты воспользовались цитатой из повести: "Были только мы, было наше счастье, небо и дорога..."**. И то, что происходило на сцене, вполне соответствовало этому лаконичному, но поэтически насыщенному описанию. В этом дуэте поддержки, придуманные Виноградовым, тоже были необычны и сложны, но они были пронизаны мягкой лирической интонацией, которую Фадеечев своим исполнением особенно подчеркивал. Он то бережно склонялся над Аселью, нежно покачивая на колене ее доверчиво распростертую, вытянувшуюся стрункой фигурку, то поднимал ее на своих сильных руках в воздух. Как бы пластическим символом этого дуэта была сила, склонившаяся перед слабостью. Словно бы наяву звучали в пластике слова Айтматова: "Никому, никогда не дам тебя в обиду, тополек мой в красной косынке..."***.

* ("Известия", 1967, 14 февр.)

** ("Асель". Балет в 3-х частях-воспоминаниях. М., Изд. ГАБТ, 1974, с. 16.)

*** (Там же.)

Ильяс. «Асель»

Асель - Н. Тимофеева, Ильяс - Н. Фадеечев. «Асель»

Асель - Н. Тимофеева, Ильяс - Н. Фадеечев. «Асель»

Асель - Н. Тимофеева, Ильяс - Н. Фадеечев. «Асель»

Очень поэтична была и финальная поза: влюбленные сидели спина к спине, закинув головы друг к другу на плечи, и смотрели в небо, словно пытаясь прочесть в звездных россыпях свою судьбу.

Но совсем не безоблачными были воспоминания Асели. В них Ильяс выглядел по-иному. Как известно, каждая часть балета была посвящена воспоминаниям одного из героев и все они начинались одинаково: тремя фигурами, освещенными лучом прожектора. Стоя рядом с Аселью и Байтемиром, Ильяс Фадеечева, казалось, с каждым появлением все ниже опускал голову. И хотя в собственных воспоминаниях прошлое его поведение представлялось ему безупречным, сегодняшний Ильяс сознавал свою вину за утраченное счастье и мучительно переживал эту потерю.

Во втором акте - в воспоминаниях Асели - образ Ильяса приобрел новые черты. В пластике это выражалось появлением гротескового элемента. Именно здесь Ильяс появлялся пьяным, был груб и несправедлив с Аселью. Острый гротесково-драматический монолог пьяного Ильяса был контрастен не только мажорной полетной вариации первого акта, но, в сущности, контрастировал со всем, что доводилось танцовщику исполнять на сцене до этой партии. Недаром в рецензиях на "Асель" говорилось о "полном пластическом перевоплощении"* Фадеечева.

* (См.: "Труд", 1967, 8 февр.; "Лит. Россия", 1967, 31 марта; "Сов. культура", 1967, 19 янв.)

В партии Ильяса Фадеечев создал образ современника узнаваемый и психологически насыщенный. Он наделил своего героя тем богатством чувств, которым наделил Ильяса его творец Чингиз Айтматов, во многом дополнив собственной индивидуальностью порой излишне рационалистический и прямолинейный замысел создателей спектакля. Его Ильяс был и прозаическим и поэтичным, его ошибки и заблуждения вытекали, как это и было задумано у Айтматова, из свойств его характера - честного, но безвольного. Фадеечев показывал меру раскаяния Ильяса, меру его страдания, показывая героя преображенным этим страданием. Оставаясь один на авансцене в финале спектакля, Ильяс Фадеечева не старался подчеркнуть отчаяние героя, своими руками загубившего свое счастье. Ильяс Фадеечева как бы позволял себе в финале слабую, но светлую ноту и выходил из пережитого не с опустошенной, а с очищенной душой. Он сумел переоценить прошлое, и это становилось для него залогом будущего. Ильяс Фадеечева выходил из перипетий своей судьбы более мужественным.

Ильяс надолго вошел в репертуар Фадеечева. Рядом с его романтическими принцами Ильяс был олицетворением сегодняшнего дня, сегодняшней поэзии. В исполнении Фадеечева он оказался не менее органичным, чем его признанные классические партии.

Удача, сопутствовавшая этой сложной работе, творчески стимулировала Фадеечева. С "Асели" начался новый этап в творчестве Фадеечева - не менее для него важный, чем его первый, "классический" этап. После Ильяса Фадеечев создает столь разные образы, как Хозе в "Кармен-сюите" Визе - Щедрина, Каренин в "Анне Карениной" Р. Щедрина. Новым качеством отмечен и его Принц в новой редакции "Лебединого озера" Юрия Григоровича. Сбывается пожелание школьного педагога - образы, созданные Фадеечевым в этом последнем, зрелом периоде его творчества, не только разноплановы, они ярко отличаются один от другого.

|

ПОИСК:

|

DANCELIB.RU 2001-2019

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dancelib.ru/ 'DanceLib.ru: История танцев'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dancelib.ru/ 'DanceLib.ru: История танцев'