[XII]. Как дягилев стал создателем моих балетов [Из черновых набросков]

Если бы Дягилев, приглашая меня поставить для антрепризы его, которая должна была открыть сезон в мае 1909 г[ода] в Париже, балеты, уже мною созданные в СП[етер]б[урге], и еще танцы из "Игоря" и ряд других танцев, сказал бы, что он их покажет в Париже, но при этом поставил бы условием, что они должны будут из фокинских балетов превратиться в дягилевские балеты, то я, конечно бы, не согласился на такую комбинацию. Но тогда не только мне, не только всем близким к театру людям, но и самому Дягилеву не могло прийти в голову, что он, беря готовые вещи и с ними завоевывая Париж, сделается потом создателем этих вещей. Засмеялись бы в то время в СП[етер]б[урге], если бы кто-нибудь сказал, что Дягилева будут со временем прославлять как творца балета, балетмейстера, хореографа! Что в Британскую энциклопедию его имя войдет как [имя] реформатора балета и его лучшим творением будут названы... "Карнавал" и др[угие] мои балеты.1

1 (В VII томе "Британской энциклопедии" на с. 306 (издание 1959 г.) в статье о Дягилеве сказано следующее: "В Англии новизна и свежесть его концепции, так сказать, совершили революцию в искусстве танца и впоследствии возродили к новой жизни сценический танец, который к концу XIX века пришел в упадок и превратился в эффектное зрелище невысокого художественного уровня. Среди его [Дягилева] многочисленных удачных балетов можно назвать "Карнавал" (музыка Шумана), "Шехеразаду" (музыка Римского-Корсакова), "Петрушку" (музыка Стравинского) и др.")

Всем и самому Дягилеву было ясно, что он антрепренер, организатор, замечательный организатор, но что он никогда не творил и не должен творить в области искусства.

Но вот наступает счастливое завершение общих трудов - успех, триумф в Париже, и все меняется. Вместо "Ballet Russe" и Сергей Дягилев директор, как это было в первый сезон, создается "Serge Diaghileff Ballet Russe". Потом уже приходят к названию "Дягилевский балет". "Russe" откидывается, и эти два слова "Diaghileff Ballet" употребляются уже не как название антрепризы (что было бы справедливо), а в смысле направления в искусстве, которое оно будто бы приняло по воле одного лица, а именно Дягилева (что уже совершенно несправедливо). Но некоторым поклонникам Дягилева и этого мало. Постепенно они хотят настоять на том, чтобы имя Дягилева носила не только антреприза, не только направление балета, но и каждый балет, который давался в этой антрепризе. Такой подарок пишущим ничего не стоит, он делается главным образом [за] мой счет, и это никого, кроме меня, не волнует.

"Карнавал" мой поставлен для вечера журнала "Сатирикон" по просьбе г.г. Корнфельда и Потемкина, [и] было бы (если уже не хотят назвать его фокинским балетом) логичнее (хотя тоже несправедливо) назвать [его] сатириконским, корнфельдским, потемкинским балетом или теляковским (так как директор имп[ераторских] т[еатров] Теляковский купил право на постановку ранее Дягилева). Но его называют "дягилевским".

Рис. 93. М. Фокин и В. Фокина. 'Шопениана'

Известный теперь под именем "Сильфиды", мой балет "Шопениана" был поставлен для благотворительного общества в СП[етер]б[урге] в 1907 году. Потом для ученического спектакля в СП[етер]б[ургском] Театральном училище, затем для Варшавского государственного театра, для имп[ераторского] Мариинского театра в СП[етер]б[урге] и лишь потом, в 1909 году, Дягилев купил у меня право постановки этого балета с переименованием его в "Сильфиды". Почему никто не называет этот балет по имени Теляковского, директора имп[ераторских] театров, или Мысовского, инспектора Театрального училища, или по имени директора Варшавского театра, или директора благотворительного учреждения? Почему, миновав этих всех лиц, пользовавшихся моим сочинением, называют его дягилевским балетом, то есть именем человека, который был пятым по счету среди купивших право его пользовать? Не перечислить всех лиц и дирекций, которые пользовали этот мой балет, но никому из них в голову не приходило ставить свое имя под моим сочинением, никому, кроме Дягилева.

Для возвеличения Дягилева, во-первых, ему приписывают чужие сочинения; 2) ему приписывают идеи, которых у него не было и которые он получал от своих сотрудников; 3) ему приписывают план реформы балета, который он никогда нигде не высказывал ни в устной, ни в письменной форме, потому что такого плана у него не было; 4) ему приписывают руководство его сотрудниками, руководство, быть может, в какой-то степени и существовавшее в тот, второй, период1 его антрепренерской деятельности, когда он стал "создавать" таланты, но которое было совершенно немыслимо в первый период, когда он пропагандировал русское искусство в лице художников Бакста, Бенуа, Рериха, Головина, композиторов Римского-Корсакова, Мусоргского, Стравинского, балетмейстера Фокина и таких артистов, как Шаляпин, Павлова. Никто из указанных лиц в его руководстве не нуждался и такового бы не допустил.

1 (Имеется в виду период 1915 - 1929 гг.)

Но как же могло случиться, что дилетанту, любителю стали приписывать руководство профессиональными выдающимися специалистами самых разнообразных областей искусства? Как создалась эта легенда?

Рис. 94. Н. Рерих. Портрет работы А. Головина (масло)

Легенда о крупных деятелях в области театра создается с большей смелостью, быстротой и легкомыслием, чем о людях, посвятивших себя науке или другой какой-либо работе. Происходит это по двум причинам. Во-первых, театральная работа связана с громадной шумихой в повседневной печати. Ученые, доктора, химики работают десятки лет над одним вопросом, проделывают в своей лаборатории бесконечные опыты, а широкая публика ничего о них не знает. Опыт остается никому не известен, пока он не привел к какому-либо полезному результату. Опыт же театрального деятеля не только привлекает к себе внимание, но вызывает восхваление, удивление, восхищение [еще] до достижения благоприятного результата, даже до своего завершения. Потом, если опыт неудачен, приступают к другому, начинается новая реклама, новая шумиха и т. д., создается громадный интерес к лицам, стоящим в центре явления. <…>1

1 (Следующая фраза в тексте Фокина является почти дословным повторением предыдущей.)

Вторая причина "легендарности" деятелей театра заключается в мимолетности самого явления. Прошел спектакль, остались воспоминания, иногда очарование, иногда огорчение и досада, но самого художественного явления уже нету. Прибавляют все больше и больше восторгов и восклицательных знаков к своему испаряющемуся от времени воспоминанию. Как проверить отзывы об исчезнувшем представлении?

Пресса?

О самом неудачном спектакле можно выбрать несколько восторженных отзывов, о самой большой удаче, о восхитительном явлении театра можно выцарапать отрицательную, громовую критику. Я не знаю ни одного театрального явления, о котором бы не было диаметрально противоположных отзывов в прессе.

Итак, для создания легенды и память очевидцев, и фантазия историков (из которых большинство пишет о явлениях, которых они не были свидетелями), и свидетельство печати дают самый благодарный материал. Самую нелепую выдумку можно подтвердить "документально", особенно если не быть чрезмерно чистоплотным и брезгливым в подборе или даже изготовлении документов.

Легенда создается и во славу, и во вред, смотря по надобности. Создается иногда искренне, от увлечения, но иногда и тенденциозно, и злонамеренно.

Я знал лично, и очень близко, Сергея Павловича в период самой интересной его жизни, самой напряженной его деятельности, то есть в годы 1909 - 1914, когда он показывал Парижу, а затем всей Европе искусство нового русского балета. Я знал его в годы, когда он искренне горел своей любовью к искусству [и] был совершенно свободен от необходимости идти на какие-либо компромиссы со своей совестью. Я с хорошим чувством вспоминаю этого человека в период нашей совместной работы. Хотя в это время и были перемены в наших отношениях (у него менялось отношение со всеми людьми), хотя мы и ссорились, но в общем образ Сергея Павловича остался в моих воспоминаниях: [это] одна из самых интересных личностей, с которой мне приходилось встречаться.

Но представление мое о Дягилеве сильно расходится с той легендарной личностью, которая [утвердилась] серией книг и массой статей. Зачем понадобилось создавать из Дягилева "творца" в искусстве? Зачем делать из него то, чем он никогда не был? Разве то, чем он был на самом деле, не достойно восхищения, не достойно удивления и самой искренней благодарности тех, кому дорого искусство, кому дорога красота, кому дорога слава русской культуры?

Приписывать Дягилеву творческий талант и на этом строить возвеличение - это значит совершенно не ценить Дягилева таким, каким он был на самом деле, не ценить того, что он на самом деле создал.

Читая статьи и книги о Дягилеве, я поражаюсь, как одни для целей саморекламы, для создания ходкой скабрезной литературы не щадят самых интимных тайн его жизни, делают его то почти злодеем (Ромола Нижинская), то глупцом (книга Лифаря "Сергей Дягилев"). Читая другие книги, в которых он выставляется как создатель композиторов, художников, танцоров, балетмейстеров, читаю и думаю: "Разве это нужно? Как может быть, чтобы человек, желавший быть композитором, но ничего не сумевший сочинить, мог быть учителем музыкантов, создателем композиторов? Как может быть, чтобы не умеющий рисовать создавал художников? Чтобы не умеющий танцевать создавал танцовщиков? Как не могущий сочинить танца или показать хотя бы один жест мог быть создателем балетмейстеров и балетов?"

Передо мной стоят два ярких, определенных, законченных образа: один, который дорог мне, несмотря на все недостатки, ненормальности и даже коварство, благодаря большим исключительным достоинствам, другой - прославленный, выдуманный рекламной прессой и благодарными фаворитами. Он создавал своих фаворитов. Они создавали никогда не существовавшего Дягилева.

Что может быть противнее, чем тип, созданный творческим воображением романиста1 Лифаря, когда он описывает, что Дягилев бросил стол с чайной посудой в вестибюле лучшего парижского отеля после фразы мальчика - кордебалетного танцора Лифаря о том, что он хочет уехать в Киев?! Как глупо все, что, по описанию Лифаря, будто бы говорил при этом Дягилев! А потом без всякой причины переход к объятиям и поцелуям, также в вестибюле, на удивление присутствующим французам и англичанам! А описание того, как 55-летний Дягилев танцевал утром в одной рубашке перед мальчиком Лифарем, делал туры и пируэты, чтобы доставить ему удовольствие, чтобы заставить его похохотать! А бросание и ломание стульев и грубейшие и глупейшие монологи при этом, которые приписываются Дягилеву и рассыпаны по всей биографии Лифаря?! И такой искаженный, изуродованный образ Дягилева войдет в историю, и все это [для того], чтобы только показать, как Дягилев любил Лифаря!

1 (Я называю романистом Лифаря, потому что он сочинил роман, а не историю, роман плохого вкуса со страшными преувеличениями, цель которых захватить, увлечь читателя; темой которого является извращенная, противоестественная любовь. Этот дешевый скабрезный роман совершенно не необходим ни для истории балета, ни для [утверждения] значения для искусства Дягилева и имеет целью лишь сомнительного качества славу Лифаря.)

Быть может, и даже наверное, Сергей Павлович переменился после 1914 года. Все цинично описанные ласки старика, преследование им мальчика, все эти "ягодки", "цветочки" надо бы оставить в тайне, как бы ни хотелось Лифарю похвастаться.

Но в созданную воображением Лифаря антипатичную личность я не верю. Хотел бы, чтобы и другие не верили. Таким Дягилев никогда не мог быть. Лифарь пишет, как он, оставшись один, покраснел при мысли, что он будет фаворитом Дягилева и что при этом ему придется Дягилеву "ни в чем не отказывать". Если это правда, что он "краснел от стыда", то ему надо бы краснеть и при описании своего фаворитизма или лучше не описывать Этого.

Хотя эта "тайна" имеет значение, и даже очень большое и печальное Значение, для истории балета (мне приходится в этих воспоминаниях говорить о вреде фаворитизма в дягилевской антрепризе), но о патологических причинах ее я не буду распространяться. Интересующихся этим вопросом я отсылаю к пикантным книгам Ромолы Нижинской, С. Лифаря, там - компетенция и желание распространяться на темы сексуальных извращений.

Сыграл ли Дягилев важную роль в истории русского и даже не только русского, но и мирового искусства? Да, безусловно.

Устройство выставок, издания номеров журнала "Мир искусства", организация концертов и особенно оперных и балетных спектаклей имели одно время громадное значение для развития и для пропаганды искусства. Они дали возможность многим художникам и артистам проявить и развить свои таланты, дали им возможность совместной работы.

Проявил ли при этом Сергей Павлович творческое дарование? Нет, не проявил и не мог проявить, ибо, вообще одаренный, он был лишен одного дара - творчества.

Мы знаем множество поставленных при нем балетов и опер. Существует ли хоть одно произведение, в котором либретто принадлежало бы Дягилеву? Нет.

Было бы естественно, чтобы при его вкусе, образовании, начитанности он написал бы оперное или балетное либретто. Так обыкновенно делали все, кто заинтересовывался искусством театра и становился близким к нему.

Рис. 95. Л. Бакст. Автопортрет. 1906

Дягилев, когда он не находил готового произведения, привлекал лиц, могущих сочинять либретто. Сперва это были Бенуа, Бакст, Стравинский, Фокин. В последующий период - Кохно, Кокто и многие, многие другие. Но может быть, Сергей Павлович был творцом в какой-либо другой области: рисовал, писал, сочинял музыку?

За всю жизнь, за всю совместную работу я не видал ни одного наброска, ни одного штриха Дягилева. Да если бы он рисовал, то, конечно, мы бы видели в книгах и журналах следы его творчества в этой области.

Обладая сильным и, как говорят, хорошим голосом, он не проявил себя певцом. Для певца кроме голоса нужен еще творческий дар.

А как далеко пошло его музыкальное композиторство, мы знали из рассказов о его опыте в этой области и о его замечательном разговоре с Н. А. Римским-Корсаковым. Давно, до войны, я читал об этом в статье Вальтера, концертмейстера оркестра имп[ераторских] театров, как Сергей Павлович пришел к Римскому-Корсакову показать свои музыкальные композиции и как после неблагоприятного отзыва сказал, уходя: "Это будет любопытная страница моей биографии". Он не знал тогда еще, кем он будет в жизни - композитором, певцом или кем-нибудь другим, но очень хорошо знал, что будет его биография. И он не ошибся. Биографий написано уже несколько, но все же творцом музыки он не стал.

В воспоминаниях П. Г. Коребут-Кубитовича так изложен конец этого замечательного свидания: "Он ушел от этого знаменитого композитора со словами: "Я уверен, что вы еще услышите обо мне много самых лучших отзывов, когда я буду знаменитый" - и довольно шумно захлопнул дверь". Если верить книге, подписанной именем Лифаря, то другой друг Дягилева - В. Ф. Нувель так запомнил эту фразу: "будущее покажет, кого из нас двоих история будет считать более великим".1

1 (См. у Лифаря "Дягилев и с Дягилевым")

Какая бы из этих фраз ни была произнесена на самом деле, нет сомнения, что Дягилев хотел быть творцом-композитором, очень был уверен, что будет, но никогда не стал [им], не стал из-за отсутствия творческого дарования.

Но это не помешало ему угадать, что он будет "более великим", чем Римский-Корсаков. Да, мы живем в такое время, когда считается, что написать оперу "Золотой петушок", симфонию "Шехеразада" есть дело бесконечно более легкое, чем, например, поставить эту оперу на сцене или, точнее, поручить другим поставить их.

Какие были у Римского-Корсакова средства для создания своего величия? Он не проводил, как Дягилев, бесконечных часов в обществе критиков и пресс-агентов, он не составлял групп и кружков из избранных эстетов во всех столицах мира для поддержания интереса к своему искусству, он не пользовался патронажем высокопоставленных лиц или даже коронованных особ, не пользовался финансовой поддержкой многих леди, маркиз, магараджей и просто капиталистов.

Нет, Римский-Корсаков пользовался только своим творческим талантом, знанием законов искусства и своим творческим трудом.

Вот этого-то только Дягилеву и не хватало. Тем не менее он не ошибся: он стал "более великим", "знаменитым" и "биографий" его появилось большее количество, чем Н. А. Римского-Корсакова.

В своем литературном труде о художнике Левицком Дягилев проявил опять-таки не творчество, а большое знание и понимание живописи, хороший вкус, а главное... организаторский талант. "Как? Организаторский талант при составлении художественной монографии?" - удивится читающий эти строки. Да, именно организаторским талантом Дягилев блеснул и в данном случае. Он сумел организовать такой розыск картин Левицкого, так сумел уговорить владельцев этих картин дать их для репродукций, так сумел разыскать материалы о каждой картине мастера и о лицах, им написанных, что создал действительно монографию исключительной ценности и интереса. Надо было там еще написать страниц двадцать вступления. Дягилев это также сорганизовал. Он поручил их написать другому лицу.1 Итак, он в каждой области искусства верен себе. Он пропагандист, эстет, просвещенный любитель, энтузиаст, организатор... все, но только ни в какой мере не творец.

1 (В изданной Дягилевым книге о творчестве Левицкого вступительная статья действительно написана В. П. Горленко.)

Надо ли этому огорчаться? Нет. Определенно, нет. Если бы он был творец сам, он не мог бы быть, во-первых, таким организатором, - это несовместимо, а во-вторых, он не мог бы в такой мере увлекаться и даже гордиться чужим творчеством.

Но, может быть, скажут, что я пристрастен и отрицаю в дягилевском таланте творчество, [ибо] думаю, что ему приписывают то, что делал я?

Не думаю, что такое предположение может быть справедливым. Действительно, от легенды Дягилева более всего страдаю я и (что гораздо важнее) мое дело. Никто не подумает, что музыку "Сильфид", "Петрушки", "Жар-птицы", "Шехеразады", "Золотого петушка" и т. д. сочинил Дягилев, никто не припишет ему декораций Бенуа, Бакста, Гончаровой, никто не заподозрит, что это он, а не Нижинский танцевал в "Видении розы", он, а не Карсавина - в "Жар-птице"... Но очень и очень многие могут подумать, что это Дягилев создал балеты, танцы, мизансцены, самую идею нового балета.

Рис. 96. Т. Карсавина в 'Видении розы'. Плакат Ж. Кокто к 'Русскому сезону' в Париже. 1911

Творчество композитора на бумаге, творчество декоратора на холсте, [творчество] танцора перед нашими глазами. Но где творчество балетмейстера? Оно там, где балетмейстер показывает танцовщикам свою композицию, где он в поте лица носится перед кордебалетом. Отошел балетмейстер в сторону, угомонился. Танцуют другие. Кто им показал? Как показал? Кто это видел? Да не сами ли они творят? Не сами ли танцуют так, как подсказывает им их талант? Еще более скрыто творчество балетмейстера, когда он дома, ночью, в тиши, обложенный нотами и бумагами, создает свои картины, обдумывает каждое движение, каждую позу, ритм, музыкальную фразу, план танца, переходы, группировки, комбинации линий и красок и, обдумав, старается заучить композицию, на запись которой не хватает никакого времени. Кто видит эту работу [во время] бессонных ночей, кто засвидетельствует?

Рис. 97. В. Нижинский в 'Видении розы'. Рис. Ж. Кокто

Читатель подумает, что в моем желании разрушить миф о Дягилеве-творце играет главную роль мое тщеславное желание, чтобы меня, а не его считали автором моих сочинений. Без всякого лицемерия признаюсь; да, я уязвлен и вот уже более 30 лет страдаю при чтении книг о балете, которых такая масса вышла за этот срок, при чтении критик после каждого спектакля. До самых последних лет я не мог ничего поставить, чтобы про мой новый балет не написали: "Это так же хорошо, как первые постановки Дягилева", "Это напоминает нам блестящие первые балеты Дягилева" и так далее... Казалось бы, нетрудно догадаться, почему фокинское произведение напоминает [о том времени], когда у Дягилева был единственным балетмейстером Фокин. Но эта простая мысль никому не приходит в голову. Такова сила внушения рекламы. Но, помимо этого уязвленного самолюбия, есть другая причина, которая побуждает меня писать и пытаться сказать столь неприятную для многих дягилевских поклонников и подражателей правду. Не в своих личных интересах, а в интересах искусства должен я сказать следующее: завоевав успех, симпатии и колоссальное доверие публики в течение первых сезонов Русского балета, когда все балеты ставил я, Фокин, Дягилев потом в течение многих лет использовал это доверие, чтобы делать совершенно противоположное, чтобы разрушать дело всей моей жизни. Мало того, он смеялся над тем, что создало ему славу в первом сезоне. Построив свой авторитет в балетном искусстве на поставленных мною балетах, он пользовался этим авторитетом, чтобы умалять значение всего, к чему я стремился, и чтобы превозносить то, что мне представляется разрушением балета, убийством этого искусства.

Рис. 98. В. Нижинский и Т. Карсавина. 'Видение розы'. Рис. В. Гросс Париж. 1911

Как же произошло то, что Дягилева превозносят за музыку композиторов, за декорации художников и более всего за хореографии хореографов? Как пишется история балета? Как создается легенда? Как создалась дягилевская легенда?

Во-первых, во всяком балетном деле (как и во всяком вообще театральном) приглашают пресс-агентов. За определенную плату они помещают заметки в газетах и журналах, заключающие в себе предварительную рекламу и различные сведения о предстоящих спектаклях или о текущем репертуаре. То, чего желает директор-организатор, в десятках экземпляров рассылается в газеты и в них печатается.

Рис. 99. В. Нижинский. 'Видение розы'. Париж. 1911

Эти заметки не могут не оказать влияния на самую беспристрастную публику.

Во-вторых, организуется группа друзей данного театра. После спектакля расположенные к балету элегантные дамы и друзья-эстеты приходят на сцену и выражают свои восторги уставшим, еще мокрым от трудной работы, запыхавшимся артистам. Директор знакомит их и [очень] влияет на мнение меценатов о каждом артисте, о спектакле в целом и о своей роли в нем.

Рис. 100. М. Фокин. 'Видение розы'. Париж. 1911

В-третьих, влиятельные друзья приглашаются на репетиции. Обычно, в самом благодушном состоянии, они присутствуют на репетиции, которую так интересно посмотреть и на которую никого из посторонних не пускают. Они чувствуют, что они уже не посторонние. Чувствуют благодарность к приведшему их любезному и очаровательному директору. Невольно они соглашаются со всеми его мнениями и поддаются его внушениям. Артисты работают. Балетмейстер волнуется, поправляет, кричит, сердится. Он не думает, что за спиной у него, в тиши темного зрительного зала происходит подготовка к успеху спектакля, и [притом] к успеху в желательном для директора направлении.

В-четвертых, критики подготавливаются опытным импресарио так, что часто они высказывают в печати мнение, которое считают искренне своим, но которое на самом деле является внушенными импресарио мыслями. Критики, как и все люди, бывают самого разнообразного достоинства: очень тонко понимающие искусство и совершенно ничего не понимающие, очень благородные, незаинтересованные, независимые и менее благородные, пристрастные и даже зависимые. Очень добродушные и очень суровые. Благорасположенные и враждебно настроенные. Смягчить враждебность, дать благодушным разъяснение... все это требует большого таланта, такта и ловкости организатора.

Сколько раз после премьеры мне приходилось видеть взволнованного директора-организатора, который приходил из зала со словами: "Я говорил со всеми критиками, все в восторге". Я радовался при этом за успех спектакля, но всегда сознавал, что восторг, хотя бы до некоторой степени, будет согласован с чувствами "хозяина" и соответственно направлен.

В-пятых, возвращаясь после каждого спектакля в Париже домой с нотами балета, который мне утром предстоит репетировать, закусывая в кровати, с глазами, обращенными на клавир, и с карандашом в руке, я знал, что мой директор-организатор в это время в ресторане принимает комплименты друзей, что он там с артистами, критиками, меценатами. В противоположность пословице - "О присутствующих не говорят", я знаю, что в таких случаях только о присутствующих и говорят. В книгах Карсавиной, Левони,1 Бенуа, Стравинского говорится об этих радостных встречах с большим тактом. В книгах Лифаря с большими преувеличениями и, конечно, без всякого такта говорится о том же.

1 (Вероятно, имеется в виду Ливен.)

В-шестых, большинство книг о русском балете писались под влиянием всего вышеизложенного и под сильнейшим влиянием личного знакомства с тем или другим участником дела и, более всего, под влиянием его директора, организатора, хозяина.

В-седьмых, после первых книг писались вторые и третьи уже людьми, не видавшими ничего из того, что они описывают, но берущими материал из книг уже изданных, комбинирующими их и дополняющими сведениями очевидцев.

В-восьмых, следующая серия книг пишется уже не только не видавшими балетов, но и не родившимися [еще] в то время, когда они ставились. [В эти книги] добавляются сведения, полученные уже не от очевидцев, а от тех, которые хотя и не видали, но слыхали кое-что от других.

В-девятых, самое ужасное - это когда пишущий не только ничего не видел сам лично, не только пользуется сомнительными источниками, основанными на тенденциозных источниках, но просто выдумывает факты и даже выдумывает при надобности необходимые для [их] свидетельства документы.

Так создается история балета, и чем менее пишущий знает то, о чем он пишет, тем более уверенности в его тоне и тем он сам более уверен в авторитетности своих источников. Таким образом, достаточно поместить лишь в первую книгу какую-нибудь неправду, несправедливость, пристрастную оценку, чтобы с каждой последующей книгой эта неправда росла, как ком снега, катящийся с горы.

Так создается легенда.

Если величайший организатор [каким был Дягилев] мог организовать успех дела, успех любого артиста, композитора, художника, балетмейстера, то не ясно ли, что он имел полную возможность сорганизовать и свой личный успех.

Сперва я думал, что этот подмен одного Дягилева, настоящего, другим, выдуманным, был сделан его усердными поклонниками или его перестаравшимся пресс-агентом и что это было сделано помимо желания самого Сергея Павловича. Таково было мое впечатление от первых лет работы с ним. Он не рекламировал себя, не называл свою антрепризу дягилевским балетом. Но из многочисленных примеров я вижу, что Дягилев сам был склонен приписать себе то, что принадлежало другим. Приведу в доказательство только несколько примеров.

Рис. 101. В. Фокина - Киарина, М. Фокин - Арлекин. 'Карнавал'. Мариинский театр. 1911

Я имею статьи из газеты, в которой за его (Дягилева) подписью говорится, что ему принадлежит идея одноактных балетов.1 Сведение балетного спектакля к серии одноактных балетов, цельных по стилю и отличных от всех других, занимающих, вместо больших балетов, целый вечер и включающих в себя соединение в одном произведении множества разнообразных стилей, - это одна из идей балетных реформ, которую я выдвинул и осуществил в Петербурге задолго до встречи с Дягилевым. Об этом подробно писал в своей книге "Ballet Cont[emporain]"2 В. Светлов. Это сведение балета к сжатой форме соответствовало всей моей теории, (нрзб)3 Хороша ли эта идея или нет - это другое дело. Но по этому пути пошел балет во всем мире, и идея эта принадлежала мне. <…>4

1 (В 1924 г. в газете "Новое русское слово" была опубликована статья С. П. Дягилева "Как я ставил русские балеты". Она была перепечатана из английского журнала. При всех неточностях, которые могли вкрасться в перевод, статья говорит сама за себя: "Неоднократно указывалось, что "дягилевский балет", только что отпраздновавший свой 20-летний юбилей, является следствием и показателем моего собственного развития.

Быть может, потому тем, кто знает меня только как директора балета, небезынтересно будет вкратце познакомиться с неизбежностью, с которой причина влечет за собой определенное следствие.

С ранней юности я интересовался театральным искусством. Однако моей первой работой было создание журнала "Мир искусства", в связи с чем я организовал несколько картинных выставок. Просуществовав шесть лет, журнал в 1905 году прекратил выходить.

Единственным следствием организации журнала и выставок было то, что мне поручили в 1906 году руководить первой большой выставкой русского искусства в Западной Европе.

На следующий год я с помощью Римского-Корсакова и других талантливых музыкантов организовал серию симфонических концертов в Париже. С целью яснее выявить русскую национальную музыку, необходимо было, конечно, поставить там же и оперу. И в 1908 году поэтому я поставил "Бориса Годунова" с Шаляпиным. Это было первое выступление его за границей; с этих пор началось победное шествие величайшего певца по всему миру.)

2 (От оперы один шаг до балета.

В то время в императорских оперных театрах в Петербурге и Москве вместе было около 400 балетных артистов. Они проходили великолепную школу и танцевали традиционные классические балеты, которые вовсе не были, как это ошибочно думали многие, вкраплены в оперу, но сами занимали целые вечера. Некоторые из них имели от 10 до 12 картин. Упомяну только "Эсмеральду", "Талисман", "Баядерку", "Спящую красавицу" и "Раймонду".

Я хорошо знал все эти балеты, так как в продолжение двух лет был прикомандирован к директору императорских театров.

Я не мог не отметить, что среди более молодых сил петербургского театра намечалась известная реакция против классических традиций, за которыми ревниво следил Петипа.

Тогда я задумался о новых коротеньких балетах, которые были бы самодовлеющими явлениями искусства и в которых три фактора - музыка, рисунок и хореография - были бы слиты значительно теснее, чем это наблюдалось до сих пор.

Чем больше я размышлял над этой проблемой, тем яснее мне становилось, что совершенный балет может создаться только при полном слиянии этих трех факторов.

При постановках балета я поэтому работаю, никогда не упуская из виду все эти три элемента спектакля. Так, я часто бываю в студии декораторов, я наблюдаю за работой в костюмерном отделении, я внимательно прислушиваюсь к оркестру и каждый день посещаю студии, где все артисты от солистов до самых молоденьких участников кордебалета репетируют и упражняются.

Эти ежедневные занятия распадаются на две части. По утрам от 10 до 11 все решительно производят упражнения и делают гимнастику, тогда как от 11 до 1 час. и после обеда с 3 до 6 час. идут репетиции.

Когда-то, когда дирижером балета был синьор Сехетти, который ныне работает в театре "Скала", он наблюдал за уроками. Ныне уроки ведутся под руководством г-жи Черниковой. Репетиции происходят ежедневно, так как почти всегда у нас на очереди какой-нибудь новый балет и наряду с этим необходимо работать и над старыми постановками.

Никто решительно не освобождается от репетиций. И сказать правду, никто и не старается отделаться от них. Напротив, я постоянно встречаю артистов, упражняющихся даже когда они не обязаны этого делать.

Они составляют самое счастливое из счастливых семейств, и бесконечно интересно наблюдать, как каждый из них стремится облегчить первые шаги новичку.

Достаточно вспомнить те дни, когда Фокин, как режиссер, и Нижинский, как танцор, - два революционера балета - решили художественно осуществить мои идеи. Декораторами нашими были Рерих, Бенуа и Бакст. Мы начали в 1909 году с "Князя Игоря", самого старого из балетов, который не сходит с репертуара. В следующем году мы поставили "Сильфид", "Карнавал" и "Шехеразаду".

Я тем временем, как, впрочем, и всегда, искал новых союзников, которые бы помогли мне поставить балет на желанную высоту. Я поставил "Павильон Армиды" Николая Черепнина и попросил одного из своих старых учителей - Лядова написать музыку для балета на тему старинной русской легенды о Жар-птице. Но Лядов работал медленно, а мне во что бы то ни стало хотелось увидеть новый балет осуществленным. Однажды вечером на концерте в консерватории я услышал скерцо неизвестного композитора, которое переливалось такими яркими красками, что я решил, что нашел сотрудника для своего балета. Этот неизвестный композитор был Игорь Стравинский. На следующий день я поручил ему написать музыку на сюжет "Жар-птицы". С тех пор он написал для меня пять балетов.)

3 (Кроме русских, мне дали музыку восемь французских композиторов во главе с Дебюсси, далее - испанец де Фалья, немец Штраус ("Легенда [об] Иосифе"), итальянец Риети и англичане лорд Бернерс и Констант Ламберт. Всего-навсего был" поставлено 50 балетов.

Во время нашего "романтического" периода руководство хореографией было поручено Фокину. Его сменил Нижинский, вся карьера которого была связана с моим балетом. Он был одинаково гениален как хореограф и как танцор. Он ненавидел танцы, придуманные другими и которые он должен был исполнять, и был бесконечно талантлив в изобретении танцев для кого бы то ни было, кроме самого себя. После Нижинского я работал с Леонидом Мясиным, с г-жой. Нижинской - сестрой Нижинского и Баланчиным". И т. д.)

4 (Речь идет о книге В. Я. Светлова "Современный балет", изданной в 1911 г. в Петербурге и одновременно в переводе на французский язык в Париже.

Окончание неразобранной фразы: "и мой художественный темперамент".

У Фокина написано: "но в 1929 году я читаю в статье Дягилева: "Я... и т. д". Цитата не приведена, и фраза не закончена.)

По поводу балета "Петрушка" воспоминания Стравинского совершенно расходятся с тем, что написано со слов Сергея Павловича, [якобы] Дягилев гениально не только находил название, но [и] определял им самую сущность произведения. Так, прослушав фортепьянный концерт, сыгранный для него Стравинским, Дягилев будто бы воскликнул: "Петрушка! Это же балет "Петрушка"!" Действительно, гениально. Но тут есть одна ошибка: воскликнул-то это не Дягилев, а Стравинский, и не [тогда], когда играл ему свой концерт, а когда гулял один у Женевского озера. Так изменяет иногда память, так создается легенда.

Рис. 102. А. Больм - Пьеро, Т. Карсавина - Коломбина. 'Карнавал'. Париж. 1911.

Я знаю, что берусь за очень неблагодарную задачу, сказать правду о человеке, о котором говорят неправду. Предвижу, что книгу мою захлопнут с негодованием. Особенно возмутятся маленькие "Дягилевы", которые расплодились в несметном количестве. После опыта Дягилева все желающие играть роль в искусстве, руководить художниками, встать над ними, все, кто сам ничего создать не может, но хочет учить других, почувствовали, что перед ними открываются широкие возможности. Не надо иметь исключительного таланта, не надо многолетней технической подготовки, надо иметь лишь вкус. А кто же сомневается, что его вкус есть самый лучший, самый правильный?1

1 (Здесь в рукописи образовался пробел, вызванный тем, что Фокин вырвал и уничтожил страницу.)

Мне возразят: "Вы ошибаетесь, всем ясно, что Дягилев создатель балетной антрепризы, а не балетов, всем ясно, "что он танцором никогда не был, танцевать не умел..." В том-то и дело, что это было ясно, всем ясно, но теперь становится очень неясно. "Я никогда не видала Дягилева танцующим", - говорили мне иногда поклонницы Русского балета с большим сожалением и очень поражаются, когда я говорю, что я тоже никогда не видал.1

1 (Фокин сделал пометку: "см. Британскую энциклопедию, т. 7, стр. 306, 14 издание".)

Один из старейших критиков русского балета (теперь покойный), В. Я. Светлов, - не только свидетель возникновения нового русского балета в России, знавший меня с детских лет, но и оказавший мне в моей борьбе значительную поддержку, - писал мне (в 1930 году) в Америку: "Между нами говоря, Дягилев живет на проценты с Ваших балетов". Когда я его спросил: "Отчего же - "между нами говоря"? Отчего правду можно говорить между нами, а писать надо другое?" - он уклонился от ответа.

Рис. 103. 'Карнавал'. Зарисовки Опплера

Светлов знал правду, как знали все, кто присутствовал в Петербурге при постановке моих балетов. Но этих свидетелей делается все меньше и меньше, они молчат, а если и скажут что, то никому не представляется интересным и практическим останавливаться на этих свидетельствах.

Но что же говорят о Дягилеве как о творце те, кто действительно его знал, кто с ним работал?1 Кто же знает Дягилева лучше? Те, кто пишет теперь книгу за книгой на основании книг, написанных также на основании книг, или те, кто знал его лично 40 - 50 лет назад? Для меня здесь нет вопроса.

1 (Фокин написал: "Выписки из Бенуа, из Репина, Бакста (!!)".)

Не потому ли Дягилев так любил создавать новые имена для старых произведений, не потому ли он так увлекался деланием купюр в музыке, что Это были единственные возможности для него подойти к творчеству сочинителя?

В книгах о балете мы можем увидеть рисунок М. Ф. Ларионова "Дягилев за работой". Он лежит (совсем как Глинка на картине Репина) с нотами и карандашом в руках. Верящий в легенду смотрит благоговейно на то, как творит Дягилев. На самом деле он вычеркивает чужое творчество. Вычеркивал он иногда с пользой для дела, но часто во вред.1 Купюры его были всегда грамотны, так как при нем были великолепные музыканты, композиторы, капельмейстеры, которые не допускали антимузыкальных купюр. Я говорю "иногда во вред", потому что вспоминаю купюры, которые меня огорчали, которые я оспаривал. Когда я увидал купюру в "Половецких танцах", я спросил: "Зачем сокращать музыку, которая мне кажется буквально бесподобной?" Дягилев сказал: "Ох, это бесконечно длинно, у Бородина было испорчено пищеварение, когда он писал, повторял и повторял!" Я сдался. Сдался потому, что еще не начинал сочинения, и потому, что знал, [я] лишу Дягилева самого большого наслаждения - сокращать. Я никогда потом не восстанавливал вычеркнутую музыку.

1 (А. Н. Бенуа писал по этому поводу: "Как на курьез, очень характерный для Дягилева, я укажу на то, что он, несмотря на весь свой пиетет к Бородину, выпустил из этого акта наиболее в России популярную арию самого князя Игоря: "О дайте, дайте мне свободу..." Поступая так, Дягилев ублажил свою страсть к купюрам вообще, предлогом же ему послужило то, что несколько тактов этой арии напоминают один из самых любимых военных маршей Франции. За год до того он же отважился выпустить в "Борисе Годунове" целиком всю картину "Корчмы" из опасения, как бы она не оскорбила парижан своей грубостью". (Бенуа А. Воспоминания о балете. - В кн.: Мои воспоминания. М., 1980, с. 512).)

Композиция моя [вылива]лась в такую форму, что я не мог, если бы и хотел, вставить дополнительный танец в уже готовое сочинение. Я бы испортил целое.

Рис. 104. 'Карнавал'. Зарисовки Опплера

Впоследствии Дягилев искал возможности удлинить танцы в "Игоре", танцы, которые он сократил. Для этого он поручил Б. Нижинской сделать танцы на музыку арии Кончаковны и приставил их к моим танцам, чем очень огорчил меня.

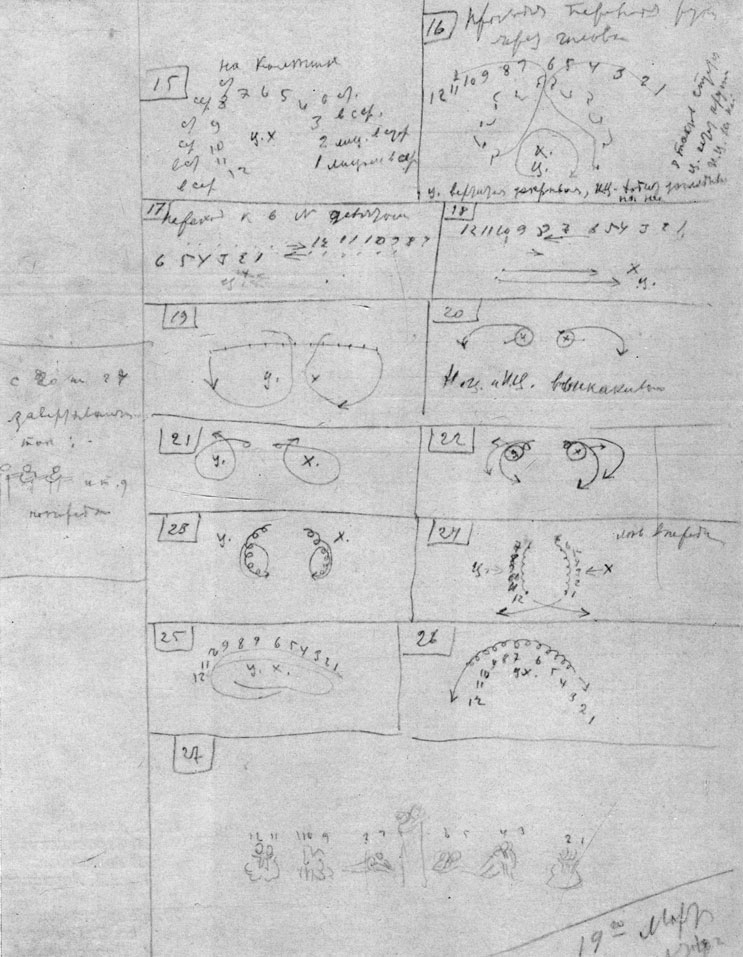

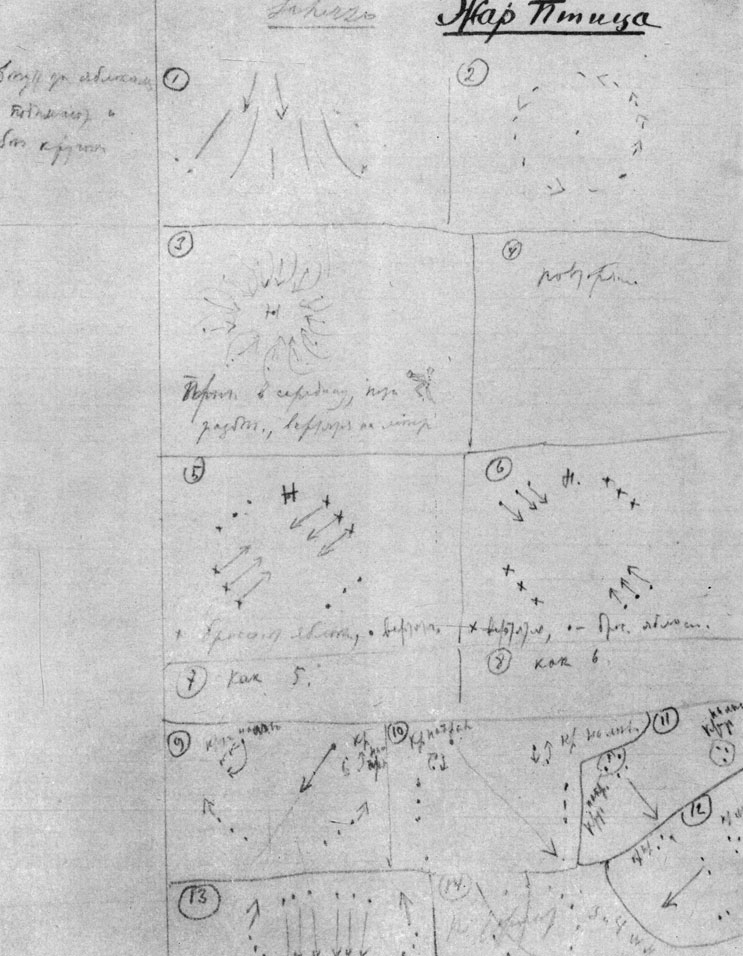

Рис. 105. 'Жар-птица'. Экспозиция хоровода. Автограф М. Фокина. 1910

Другим огорчившим меня сокращением была третья часть "Шехеразады". Без всякой причины, во вред музыке и балету была выкинута эта прекрасная часть, названная в партитуре "Царевич и царевна". Бенуа с Бакстом или Бакст с Бенуа дали основную идею сюжета, Фокин разработал его и поставил. Бакст дал лучшую свою декорацию и невиданно прекрасные костюмы. Что же сделал Дягилев? Он сделал очень много: он поручил этим лицам разработать балет, он добыл средства на очень дорогостоящую обстановку, он пригласил лучших исполнителей артистов, которых только можно было достать, он взял на себя колоссальную работу по устройству спектаклей в Париже, по объединению трех трупп: петербургской, московской и варшавской и т. д.; все это замечательная организаторская работа. Ну, а что он сделал в области творчества? Дал сюжет? Дал характер танцев, характер пантомимы? Указал пластический стиль? Указал ли хоть одно движение, одну позу? Придумал ли обойтись в этом балете без условной пантомимы? Указал, как это сделать? - Ничего подобного. Все это сделано другими. Дягилев же сделал купюру: вычеркнул 12 страниц в клавире Р[имского]-Корсакова.

Рис. 106. 'Карнавал'. Зарисовки Опплера

Другая страсть его, другая сторона его "творчества" заключалась в создании новых названий. Мою "Шопениану" он называет "Сильфидами". Мои "Египетские ночи" - "Клеопатрой". "Голубую птицу" - шедевр Петипа из балета "Спящая красавица" - он называет "Жар-птица". "Festin", "Orientale" - все это новые названия к собранию старых, известных в России танцев. Конечно, много путаницы произошло от этих новых названий, но... надо же дать хозяину побаловаться.

Рис. 107. 'Карнавал'. Зарисовки Опплера

И мы, его сотрудники, соглашались.

Если понимать под словом "дягилевский балет" антрепризу Дягилева, то, конечно, это была его антреприза. С самого начала, [с] 1909 года и до самой смерти Сергея Павловича. Но такое правильное, совершенно законное понимание постепенно, благодаря рекламе, заменилось совершенно иным, ложным и нелепым.

Рис. 108. 'Жар-птица'. Экспозиция хоровода. Автограф М. Фокина. 1910

Теперь говорится о дягилевском балете так же, как об опере Вагнера, то есть об очень отличной от всего, что существовало ранее, форме искусства, которая создана по воле художника-творца, согласно с его новым пониманием искусства, его идеологией, осуществлена сильной волей одного человека, в соответствии с его художественным темпераментом.

Рис. 109. 'Карнавал'. Зарисовки Опплера

Понимать слово "дягилевский балет" как интересное театральное дело, всегда привлекающее внимание, почти всегда успешное, иногда соединяющее талантливых людей, больших художников, иногда малоталантливых, но всегда модных, тех, о которых говорят и пишут, которые, так сказать, в данный момент "на рынке",- понимать так, значит совершенно правильно понимать дело и его главного деятеля, создателя знаменитой "дягилевской 196 антрепризы".

Рис. 110. 'Карнавал'. Зарисовки Опплера

Но придавать новое, подтасованное значение дягилевскому балету как художественному целому, созданному одним человеком, а именно Дягилевым, это ошибка. Дягилевский балет - очень ценное явление как антреприза - является смешением самых разнообразных вкусов, теорий, идеологий и в художественном смысле никакой цельности не представляет. [Он] не является отражением никакой художественной личности, никакой программы. Все, что модно, все, что на рынке, все, что может произвести сенсацию,1 совершенно беспринципно вводится в него. Вообще в антрепризе Дягилева находят себе место и реализм Мусоргского, Шаляпина, и стремление к правде жеста Фокина, и тонкое стилизаторство Бенуа, Бакста, и отказ от всякого стиля и всякой психологической и художественной правды, и переход от одного "изма" к другому "изму". Футуризм, кубизм, неореализм склонялись у него последнее время.

1 (Это мнение Фокина разделял и Бенуа: "Однако уже и тогда, вскоре после наших первых выступлений, послышались рядом с голосами, певшими нам гимны, и такие, которые высказывали известные пожелания во имя "более передовых" чаяний. Если для одних мы были достаточно (а то и слишком "авангардными"), то для других русские балеты не представлялись стоящими на уровне того, чем жило наиболее передовое европейское искусство. И как раз к этим последним голосам Дягилев был особенно чувствителен, они его волновали и беспокоили в чрезвычайной степени. Вообще единственно, что могло по-настоящему встревожить нашего героически отважного "вождя", это критики, обвинявшие его в отсталости или хотя бы журившие его за остановку. Черта эта была хорошо знакома и нам, его самым близким, изучившим в малейших чертах его натуру. Лучшим средством "напугать" Сережу было указать на то, что он не поспевает за веком, что он отстает, что он "погрязает в рутине". К этому своего рода шантажу часто прибегали Бакст и Нувель, но не безгрешен был и я в этом отношении". (Бенуа А. Воспоминания о балете. - В кн.: Мои воспоминания, с. 543).)

Рис. 111. 'Карнавал'. Зарисовки Опплера

Эстет, барин, постоянно пользующийся знакомствами в обществе "сильных мира сего", с необычайной легкостью получающий капиталы от капиталистов, протекции от великих князей, - Дягилев, при возникновении в Европе интереса к красному движению в России, вдруг (правда на очень короткое время) превращается в революционера, которым никогда не был, - ставит "Стальной скок"1 и доходит до того, что вставляет красный флаг... в балет "Жар-птица".2

1 (Балет "Стальной скок" рассказывал о послереволюционной Советской России.)

2 (11 мая 1917 г. в балете "Жар-птица", который давался в Париже на благотворительном спектакле, Ивану-царевичу вместо положенных по действию короны и скипетра вручили фригийский колпак и красный флаг. Парижская публика восприняла этот символический жест с явным неодобрением, и трюк с флагом в "Жар-птице" больше не повторялся.)

Мне скажут, что это свидетельствует о широте взглядов и вкусов Дягилева. Я скажу, что это свидетельствует не о взглядах и вкусах, а о замечательной приспособляемости ко вкусам и взглядам времени. Это замечательное качество для антрепренера, но не для художника, не для творца в искусстве.

Рис. 112. 'Карнавал'. Зарисовки Опплера

Художник говорит: "Пускай меня называют разрушителем традиций, пускай в данный момент на меня обрушивается критика, мою правду признают, я в нее верю и ей служу".

Рис. 113. 'Карнавал'. Зарисовки Опплера

В другом случае художник говорит: "Пускай находят, что я отстал, несовременен, я делаю то, во что верю; завтра современность устареет, а если в моем деле есть правда, то она переживет и завтра, и послезавтра. От своих вкусов и убеждений я не отрекусь во имя сегодняшней моды. Буду ли я слишком стар или слишком нов, это меня не интересует. Я буду и хочу быть самим собою". Так, мне кажется, рассуждает, вернее, чувствует всякий искренний художник. Совсем не так думает антрепренер.

Рис. 114. 'Карнавал'. Зарисовки Опплера

Вот фразы, которые я так много раз слышал из уст Сергея Павловича: "В Париже это не пройдет, там этого не переносят", или "Отлично, именно теперь на это мода в Париже", или "Великолепно, Париж с ума сойдет от восторга!" Разве не ясно, что это две совершенно различные психологии, что художник не может быть идеальным организатором, а директор-антрепренер - творцом-художником?

Рис. 115. Т. Карсавина - Жар-птица. Скульптура С. Судьбинина (фарфор)

Художник не скажет: "Я могу иначе, я приспособлюсь и буду делать согласно сегодняшнему "изму". Нет, истинный художник не изменит своему искусству, не отречется от своих идеалов. Совершенно иначе дело обстоит с антрепренером. Ему ни от чего отрекаться не надо.

Рис. 116. 'Карнавал'. Зарисовки Опплера

Дягилев пропагандировал Мусоргского с его правдой в звуках, Шаляпина с [его] реализмом и гениальной выразительностью жеста, звука, слова. Через некоторое время он смеется над драмой, отрицает всякую выразительность. Дягилев поносит Чайковского, которого "в Париже давать нельзя". А через несколько лет дает целую серию балетов Чайковского.

Рис. 117. М. Фокин - Иван-царевич Скульптура. С. Судьбинина (фарфор)

Больше того, он и относительно своих сотрудников не имеет определенных взглядов и признает [этих сотрудников] только в зависимости от того, насколько они нужны и полезны его антрепризе. Он не находит слов для возвеличения Стравинского, но когда Стравинский стал работать в антрепризе И. Л. Рубинштейн, то он оказался... бездарностью. О своей сотруднице Б. Нижинской, как только она пошла работать в ту же антрепризу И. Л. Рубинштейн, Сергей Павлович также нелестно выражался.

Рис. 118. 'Карнавал'. Зарисовки Опплера

Я несколько раз превращался из единственного балетмейстера в совершенно ненужного и устарелого. Поссорившись с Дягилевым в 1912 году и уйдя от него, я был объявлен "устарелым", в 1913 [я вновь был признан] не устарелым и был приглашен [в его антрепризу]. В 1914 году, когда я в один год поставил все 7 балетных актов по двухгодовому контракту и мне лишь оставалось получить жалованье, а в турне по Америке только танцевать и наблюдать за балетами, я опять был объявлен устарелым; поехали в Америку без меня. В 1921 году меня Дягилев звал опять в свое дело, прислал мне серию телеграмм, значит, я не устарел. Но, когда я ответил, что прежде чем вести переговоры, я хочу, чтобы мне было уплачено за прошлую работу, - то я опять был объявлен устарелым. Разве это не доказывает, что оценка сотрудников и самый курс дела определялись не художественным вкусом, не программой, не эстетическими убеждениями, а чисто практическими, деловыми соображениями? Кто работает с Дягилевым - тот хорош, кто работает вне его антрепризы - плох.

Рис. 119. В. Фокина - царевна Ненаглядная Краса. 'Жар-птица'. Париж. 1910

Говорят об исключительном вкусе Дягилева. Если бы не внушения рекламы, если бы не этот великий гипноз, то естественно было бы, чтобы одни, сторонники ультрамодернизма, говорили: "Какое безвкусие, что Дягилев начал свою деятельность в театре с Мусоргским, Шаляпиным, Бенуа, Бакстом, Серовым, Головиным, балетмейстером Фокиным...", [зато] другие говорили [бы иное]: "Какое безвкусие, что Дягилев дошел до самых нелепых крайностей модернизма...", но нет, все это признается вкусом одного и того же человека.

Рис. 120. А. Булгаков - Кощей, М. Фокин - Иван-царевич. 'Жар-птица'. Париж. 1910

Как можно узнать, где вкус Дягилева, где его сотрудников? Он все решал, выбирал, одно время советуясь с Бенуа, Бакстом, Фокиным, в другое время [со своим] парижским окружением.

Есть проявления вкуса [и] его собственные, но они редки и едва ли делают ему честь. При постановке подводного царства из оперы "Садко" Дягилев приезжает из Венеции с целым сундуком настоящих раковин и всяких отбросов из подводного царства, подобранных на... пляже Лидо. Он не почувствовал, до чего эти настоящие предметы, хотя и купленные в Венеции, не подойдут к декорациям и костюмам Б. Анисфельда, пленительным, фантастическим, но далеким от настоящих ракушек.

Рис. 121. А. Павлова в костюме Жар-птицы, выполненном по эскизу А. Головина

В испанском дивертисменте, включенном по какому-то недоразумению Дягилевым в Русский балет, на сцене среди танцующих и играющих испанцев сидит... настоящий калека. Да, безногий несчастный испанец, с обрубками вместо ног! Неужели это не ошибка вкуса!

Все покровители искусства - папа Лев X, Людовик XIV, Лоренцо Великолепный - восхвалялись, превозносились, им ставили, вернее художникам заказывали их памятники, но никто из них не считался творцом в искусстве. Если по желанию папы Льва X Микельанджело в последнюю минуту, когда Давид был поставлен уже на площади, подчистил нос своему мраморному юноше, то никто не подумал назвать папу творцом этого шедевра. А ведь вмешательства, гораздо меньшие, чем подделка носа, дают право поклонникам Дягилева приписывать ему руководство художниками [и] делать даже из него творца.

Проработав несколько лет в антрепризе и никогда не получая не только советов, [но и] намеков о пожеланиях Дягилева, я читал позже, каким он оказался замечательным руководителем художников и балетмейстеров. Хотелось узнать те факты, на которых эти утверждения основываются. Много восторгов, удивлений, восклицательных знаков, но... где же факты? Их нет. После долгих розысков я нашел в книге Карсавиной описание, как Сергей Павлович сказал ей по поводу роли Эхо в балете "Нарцисс": "Таточка, не прыгайте. Я представляю себе эту роль как плавные движения..." Сказал он это, проходя мимо, после репетиции. После репетиции, это значит, после того, как я, балетмейстер, показал много раз движения Карсавиной, [а] она, как исполнительница (она была всегда точной исполнительницей в моих постановках и никаких вольностей не допускала), много раз проделала те же движения. Дягилев смотрел репетицию и по[нимал] характер постановки, которую я создавал. Как же он мог сказать танцовщице "Таточка, не прыгайте", если я поставил прыжки? Или как бы Т[амара] П[латоновна] могла прыгать, если бы я прыжков не поставил? И это все "руководство", которое мне удалось найти в книгах о Дягилеве, [написанных] его сотрудниками.

Я же, наоборот, считаю, что Дягилев проявил большой такт и большую мудрость, что не вмешивался в творчество своих сотрудников. Если бы он начал учить Бакста, Бенуа, Стравинского и Фокина, то он бы встретил отпор, и я утверждаю, что дягилевское дело погибло бы в самом начале, при самом возникновении. Я могу привести примеры из моей многолетней практики, могу указать, как почти все директора, с которыми мне приходилось работать, пробовали вмешиваться в мою работу. Это никогда ни к чему хорошему не приводило. Получали отпор. Ухудшались отношения, которые потом с трудом налаживались, но никаких результатов [от] такой попытки вмешаться в мою работу не получалось и не могло получиться. [А] Дягилев понимал, как надо относиться к первым своим сотрудникам, на которых он строил свое дело. Он не учил, а учился, не руководил, а руководился, и он не ошибся, потому что достигнуты [были] те результаты, которыми он гордился потом всю жизнь.

Как обстояло дело вмешательства Дягилева в балетмейстерскую работу после моего ухода из дела, об этом могут рассказать другие. Создавая балетмейстеров из своих фаворитов (а таковыми были большей частью его балетмейстеры), он, быть может, и вмешивался [в их работу]. Но вмешиваться в чужое творчество, когда это допускают, еще не значит творить.

Не странно ли, что Дягилев ничего не писал о необходимости реформы балета, никакого плана реформы не выставил? Никаких высказываний о балете у него не найти (если не считать фразы: "Таточка, не прыгайте").

С. Лифарь, взявший на себя задачу документально доказать, что именно Дягилев реформировал балет,1 ничего [по существу] не мог сказать в подтверждение этого. [...]2

1 (Фокин имеет в виду неоднократно упоминаемую им книгу С. Лифаря "Дягилев и с Дягилевым" (Париж, 1939). В центре этой книги не столько Дягилев, чьей апологией она должна была служить, сколько сам Лифарь.)

2 (Далее Фокин предполагал сделать выписки из Лифаря, а затем - цитаты из Бенуа, Бакста, Репина. На полях рукописи публикуемых черновиков им сделаны, вероятно для дальнейшего плана работы, следующие пометки: "Без Фокина Дягилев искал помощи от испанской труппы, брал балет "Фея кукол", словом, искал, как бы обойтись без балетного творчества, но не сотворил сам ни[какой] хореографии.

Упомянуть, что я создал балет в СП[етер]б[урге] без пресс-агентов и без патронов.

Сказать, что я не педераст".)

* * *

Если бы меня спросили по окончании моей работы в антрепризе Дягилева: "В чем заключаются его взгляды на балет? Каковы его идеалы в искусстве?" - я бы не смог на это ответить.

Я проработал в его антрепризе 5 лет и никогда не слыхал, чтобы он отстаивал какие-либо взгляды, какие-либо теории, какое-нибудь направление в этом искусстве. Вкусы? Да, о них он говорил, но и то в большинстве случаев не о своих вкусах, а о вкусах той публики, которой он предполагает "преподнести" наши произведения. Такие фразы: "Париж с ума сойдет от "Петрушки"!", или "Публика обалдеет от "половецких плясок", или "Чайковского давать в Париже? Немыслимо! Париж не переносит Чайковского!" - такие фразы, такие категорические суждения, всегда с опорой на чужой вкус, на вкус "покровителя", очень часто вырывались из уст Сергея Павловича. О музыке он говорил от своего лица (всегда советуясь со многими музыкальными авторитетами), но о танце я его суждений не слышал.

Почему я сам его никогда не спрашивал? Да потому, что с самого начала нашего знакомства, когда он сказал мне о своем желании повезти в Париж поставленные мною балеты, мне показалось, что мы единомышленники в вопросе [отношения] к балету и к танцу, что он во всем решительно со мной согласен, целиком принимает мою программу реформы балета и что ему искренне нравится все, что я делаю и как я делаю. Мне казалось, что короткие юбочки балерины, начинающиеся на талии и кончающиеся немного ниже талии, ему так же противны, как и мне, что греческие персонажи в розовом трико, с атласными туфлями для него так же несносны, как и для меня, что вытянутые, как палки, ноги и руки "веночком" над головой для него представляются таким же преступлением против пластики и красоты человеческого тела, каким это представлялось мне. Все это мне казалось таким ясным, таким несомненным. Тут и говорить не о чем. Конечно, он думает и чувствует так же, как и я. Иначе он бы не обратился ко мне.

Теперь, когда я оглядываюсь назад, на этот счастливый период моей жизни, когда все мне казалось таким ясным, когда замена фальши искренностью, лжи правдой, глупости осмысленностью казалась мне делом таким своевременным, необходимым, простым... я чувствую, что я со своей реформой проходил мимо людей, которые должны бы были ее понять и проповедовать. Теперь, когда через тридцать лет после моего первого делового контакта с Сергеем Павловичем я вспоминаю, что он показал публике, как вернулся ко всему тому, что казалось несомненно погребенным, и погребенным навсегда, в самом начале моей карьеры, я вижу, что прошел мимо Дягилева, [от] дав ему свое творчество, но не заразив его ни своими взглядами, ни своей реформой, ни своими восторгами, а главное, и самое досадное, не передав ему своего отвращения к тому, что считаю фальшивым, устарелым, отжившим, вредным для балета.

Так и до сих пор, если выплывает на свет рампы какой-либо из балетов Дягилева, после меня поставленный, то выплывают и короткие юбочки, и веночками руки над головой, и неуместные трико и фуфайки, и старобалетная техника танца, примененная вопреки стилю и здравому смыслу балета.

Это не потому, что [Дягилев] изменил каким-либо принципам, эволюционировал. Нет. Принципов у него и не было, без них он прошел свой славный путь по балетному полю, завоеванному трудами, мыслями и талантами целой группы собранных им художников. Есть пословица: не посеешь - не пожнешь. Сергей Павлович гениально доказал, что такие люди, как он, умеют жать и не сея.

Вера1 говорит, что я захватил Дягилева, увлек его, но что он пошел к Нижинскому и другим балетмейстерам его производства по соображениям практическим, чтобы не ходить за Фокиным по Rue Comba, чтобы не "висеть" часами у телефона, уговаривая Фокина не принимать американского ангажемента, чтобы быть независимым от Фокина.

1 (Вера Петровна Фокина.)

Верно! Но все же он если и любил мои сочинения - "Сильфиды", "Игоря", то это не значит, что он был не беспринципный, а я только это и хотел сказать в [написанных] страницах.

Мне могут возразить, что как собиратель картинной галереи включает в нее произведения самых разнообразных школ, стилей, периодов, дает место и классикам, и ультрамодернистам, так и Дягилев собирал разные балеты. Согласен. Если смотреть на Дягилева как на коллекционера, торговца, пропагандиста, то разнообразие его вкусов, отсутствие какой-либо узости, партийности надо признать большим достоинством.

Но так ли это? Таким ли Дягилев представлен во множестве книг о балете? Не превратили ли Дягилева в творца балета, в руководителя балетных постановок, в создателя? Не помещаются ли портреты Дягилева среди творцов балета, не пишут ли: от Петипа до Дягилева?

Это уже не коллекционер, не пропагандист. Хотя и для пропагандиста необходимы принципы. От одухотворенного балета Фокина Дягилев переходит к механическому балету Нижинского, Мясина, Нижинской, потом дает классический балет Петипа на музыку Чайковского, отрицая драму, выразительность, естественность, правду, строит успех на таких правдолюбцах, как Шаляпин, Мусоргский.

* * *

Дягилев являл собой активную силу группы ["Мир искусства"], ее буржуазное начало. Он постоянно цементировал готовый развалиться кружок. Он настойчиво требует статей от Бенуа, систематической работы от декоратора Бакста. Его письма к мачехе Е. В. Дягилевой отражают его предпринимательские прожектерские тенденции. Приступая к оборудованию и эксплуатации электрозавода, он дает себе краткую, но выразительную характеристику в своем письме 1895 г[ода]: "Я, во-первых, большой шарлатан, хотя и с блеском, во-вторых, большой шармер, в-третьих, нахал, в-четвертых, человек с большим количеством логики и малым количеством принципов и, в-пятых, кажется, бездарность; впрочем, я, кажется, нашел мое настоящее назначение - меценатство. Все данные, кроме денег, - mais ca viendra".1

1 (Но это придет (франц.).)

Вмешательство Дягилева в балет

Достоинства

1. Организация спектаклей.

2. Привлечение художников, балетмейстеров, музыкантов, танцоров иногда очень хороших, полезных, даже гениальных.

3. Организация кругов, поддерживающих балет.

4. Добывание денег.

5. Полное невмешательство в художественную сторону в первые годы.

6. Умение объединять.

Недостатки

1. Привлечение к балету негодных лиц. Поручение работы начинающим по посторонним причинам.

2. Любовь к купюрам.

3. Выдумка новых названий.

4. Приспособляемость к спросу.

5. Подчинение модным влияниям.

6. Новые названия к старым вещам.

7. Реклама трюков.

8. Система звезд.

9. Вмешательство в искусство в период изменения.

10. Беспринципность.

11. Халтура.

12. Умение разгонять.

|

ПОИСК:

|

DANCELIB.RU 2001-2019

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dancelib.ru/ 'DanceLib.ru: История танцев'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dancelib.ru/ 'DanceLib.ru: История танцев'