[V]. [Первые постановки]

Балетмейстером я сделался неожиданно для самого себя.

Опишу, как это случилось.

К концу сезона профессора, то есть преподаватели в старших классах, ставили экзаменационный спектакль. Иногда пользовались для этого балетом из текущего репертуара, иногда сочиняли специально для своих учениц новый небольшой балетик. Я задумал поставить балет. До того мне не приходило в голову, что у меня могут быть какие-нибудь к этому способности. Но цель спектакля состояла не в демонстрации балетмейстерских талантов учителей. Надо было лишь показать результаты обучения и выяснить способности и успехи учащихся. Я знал, что меня не будут строго судить, и решился на постановку. Пошел в библиотеку. При театре была колоссальная нотная библиотека. Стал искать ноты какого-нибудь старого, не удержавшегося в репертуаре балета. Попался мне балет "Ацис и Галатея". Музыка Кадлеца. Начал я думать. Греческая мифология. Как же поставить? Нельзя же поставить его по-балетному, то есть в тюниках и на пальцах. Я решил одеть девочек в греческие туники (какие можно найти среди оперных костюмов) и, конечно, без коротких балетных юбочек. Танцы же, думал я, будут такими, как изображали их на греческих вазах, барельефах, какими я их видал на стенной живописи в Помпее. Я загорелся этой интересной задачей. Пошел в Публичную библиотеку. Стал выбирать книги. Что ни спрошу, говорят: "Этого не выдаем. Это в отделении". Пошел в "отделение". Подал список. Жду. Долго нет ответа. Наконец выходит служащий, говорит: "Вас директор просит к себе в кабинет". Струхнул. Боюсь инспекторов и директоров. Вхожу в кабинет. Выходит ко мне старец. Большая белая борода. Сам высокий. Внешность патриарха. Ему было за 80 лет.

Рис. 39. 'Ацис и Галатея'. Сцена из балета. Выпускной спектакль Театрального училища. 1905. В первом ряду (слева направо): Е. Вельс - Нереида, В. Нижинский - Фавн, Л. Бараги - Нереида, М. Горшкова - Галатея, Ф. Лопухов - Ацис, Е. Смирнова - Гименей, Л. Лопухова - Амур, А. Константинова - Нереида

- Кто вы, молодой человек? - говорит. - Что это вы все о греческом танце и вазовой живописи книги выбираете?

Я объяснил, что хочу поставить балет в греческом стиле. Я учитель танцев. Артист балета.

- Очень рад. Первого балетного артиста вижу. Никто к нам не приходил из ваших товарищей.

И он начал показывать мне книгу за книгой. Чудные, редкие издания. Громадные фолианты с дивными рисунками сам выносил и клал передо мной. Мне, мальчику, было неловко, что такой старик затрудняется. Он же, видимо, получал удовольствие, выкладывая богатства, на которые, вероятно, немного было спроса.

Взволнованный, стал я разбираться, не зная с чего начать. Так много. Так все интересно. Когда я, счастливый, пошел домой и, выходя из библиотеки, спросил, как фамилия директора, я узнал, что это В. В. Стасов. Стасов - художественный и музыкальный критик, друг величайших композиторов того времени, имевший большое влияние на развитие русского искусства. Какой большой человек и какой простой, милый!

Уйдя с головой в изучение искусства и танца древней Греции, я скоро выработал план постановки балета. Пришел к инспектору и доложил ему свою затею. Это был уже новый инспектор, Мысовский.

- Что вы, Мих[аил] Мих[айлович]? Учите классическому танцу, а учениц хотите показывать в каком-то совершенно ином искусстве. Это вы отложите до другого раза, а теперь поставьте балет как полагается.

Пришлось "отложить"! Не стал я доказывать, что между классическим и греческим искусством все же должно быть много общего. Понял я, что увлекся. Печальный пошел из инспекторской комнаты.

Все же поставил я балет не совсем "как полагается". Танцевали у меня ученицы на пальцах, а костюмы были полугреческие, полубалетные. Кой-где был намек на иную, небалетную пластику. Группы были необычные. Совершенно несимметричные. Подымая одних участвующих на возвышения, холмы, пни, деревья, других я укладывал на полу (предполагалось - на траве) и, таким образом, избежал горизонтальности группировок. Совсем новым показался танец фавнов. Тут я мог быть свободным. Мальчики на пальцах не танцуют, и они не мои ученики. Их демонстрировать я не должен. Они участвовали [в] моей композиции.

Один мальчик выделялся большими прыжками и особым усердием. "Молодец, - говорю. - Как твоя фамилия?" "Нижинский", - отвечает он. Это было его первое участие в моем балете. Начиная с этой я "занимал" его почти в каждой последующей моей постановке.

Для меня балет "Ацис и Галатея" был предательством моих идей и вкусов. Но он имел успех. Хвалили группы, сольные танцы балета и особенно хвалили танец фавнов. Фавны были похожи на зверей. Они не делали никаких балетных па и в конце танца кувыркались через головы, что было не по "классической" школе, но очень соответствовало звериному характеру танца. Много высказывался я против акробатики и в первом же моем балете применил кувыркание через голову. Но в этом не было противоречия. Движение это применил я не ради трюка, а в целях выражения характера, следовательно, в целях художественных.

В том же спектакле я поставил для своей ученицы Смирновой и воспитанника Розая "Польку с мячиком". Танец этот имел невероятный успех и потом в течение нескольких лет был "боевым" номером всех концертов и балетных турне.

Мой балетмейстерский дебют обратил на меня внимание и критики, и артистов балета, а главное, дал мне самому надежду на то, что я могу что-то сделать в области творческой. Это мне показалось более значительным и интересным, чем ограничить себя деятельностью исполнителя чужих сочинений.

Моя постановка танца фавнов особенно увлекла режиссера драматической труппы А. А. Санина. Он в это время ставил "Смерть Ивана Грозного" А. Толстого в Александрийском театре. В одном акте ему нужен был танец скоморохов. "Уверовав" в меня после первого же моего опыта, он обратился ко мне с просьбой этот танец сочинить. Я очень обрадовался. Сразу составил план постановки, причем предложил, чтобы пляски происходили под специальный древнерусский оркестр, который обещал составить из гудков, гуслей, сопелок, домр и балалаек. Я объяснил Санину, что, не будучи балетмейстером труппы и не пользуясь фавором у всесильного А. Крупенского, я, вероятно, встречу с его стороны сопротивление. Вероятно, он захочет, чтобы пляски поставил Н. Г. Легат, официальный балетмейстер. Санин на это сказал, что ему не нужен балетмейстер, а нужен Фокин. Он обещал дело наладить, оформить, а пока просил меня, ввиду спешности дела, начать работу с артистами. Я собрал небольшую группу из товарищей, которые с увлечением принялись за разучивание пляски. Одновременно я налаживал оркестр из моих товарищей по великорусским оркестрам Андреева и Савельева.

Через несколько дней Крупенский положил конец нашей интересной работе. Он заявил Санину, что тот не имеет права помимо конторы выбирать себе сотрудников. Неожиданно для меня Санин так разобиделся, что немедленно и навсегда ушел из императорских театров, не докончив постановки, и написал письмо в газетах, в котором нещадно громил дирекцию.1

1 (Письмо А. А. Санина было опубликовано в газете "Русь" в 1906 г. (№ 79, 18 дек., с. 1): "Милостивый Государь, ввиду неправильностей и разноречия в толках о действительных мотивах, заставивших меня отказаться от постановки трагедии гр. Толстого "Смерть Иоанна Грозного" на сцене Александрийского театра, считаю своим непременным долгом выяснить перед обществом те факты и раскрыть те причины нравственного свойства, которые заставили меня бросить работу и отказаться от постановки трагедии. Через всю мою пятилетнюю режиссерскую деятельность на сцене Александрийского театра в качестве руководящего принципа проходило одно стремление, одна задача - это борьба за святость и неотъемлемость прав, принадлежащих режиссеру как свободному художнику, как поэту, как ответственному воплотителю известного идейного и художественного плана данной постановки. Г. директор императорских театров всегда шел навстречу этим моим художественным заботам и исканиям и [в] лицах директора и управляющего конторой Г. И. Вуича, наперекор многим враждебным для меня влияниям, я всегда находил истинно художественную поддержку и на словах, и на самом деле. Так и теперь, развивая перед В. А. Теляковским общий художественный план моей постановки трагедии гр. Толстого, я сказал ему, что в последней картине трагедии есть сцены "скоморошьей потехи", для постановки которых мне нужен в помощь артист балетной труппы г. Фокин. Директор немедля одобрил мой свободный выбор и обещал мне участие г. Фокина. Я остановился на г. Фокине потому, что, следя и интересуясь деятельностью этого молодого артиста в балете, пришел к убеждению, что г. Фокин по своей индивидуальности, по манере творчества, по всем склонностям своего ищущего дарования наилучшим образом подойдет к моему плану, сумеет понять меня. Именно г. Фокин, твердо верилось мне, уйдет от обычной "балетной" пляски скоморохов, именно он воссоздаст нужную мне грубоватую, наивную, лубочную бытовую картину "смешного скоморошьего действа в XVI веке", где и своеобразное пение, и мимика, и примитивная музыка, и народный жест, и юмор в ухватке и танце - все должно сливаться в одну гармоническую новую художественную ценность. Г. директор понял меня и, заручившись его согласием, я сейчас же стал вводить г. Фокина в мою художественную концепцию. Я не ошибся. Г. Фокин увлекся задачей и стал готовить мне сцену с чутьем, с фантазией, с настоящим подъемом художественного творчества. Так, г. Фокин открыл мне целую группу любителей исторической музыки, для которых никакие сопелки не страшны. Заручившись принципиальным согласием В. А. Теляковского, я вместе с тем приступил к оборудованию формальной стороны дела. Стоя на страже порядка, необходимого в таком громадном деле, как сложное хозяйство императорских театров, я счел необходимым оформить и упорядочить участие г. Фокина и выбранных им товарищей, как деятелей чужой труппы, в моей постановке. 8 и 9 декабря эта часть, после обычных проволочек, была у меня покончена с г. управляющим конторой Г. И. Вуичем и режиссером балетной труппы г. Сергеевым.

Я отдался пьесе, как вдруг в понедельник, 11 декабря, совершенно неожиданно для меня, на репетицию "Грозного" явился страшно взволнованный г. Фокин и заявил мне, что он устранен от участия в постановке трагедии и что назначенная репетиция "скоморошьих сцен" отменена. Вслед за тем еще большей неожиданностью для меня оказалось внезапное появление г. Легата, сконфуженно предложившего мне свои услуги. Не предупрежденный ни одним словом, ничего не понимая в произошедшем, я только мог, сам потерявшись вконец, отделаться общими любезностями перед ни в чем не повинным г. Легатом. Затем, придя в себя, я конечно, понял, что какие-то непонятные для меня закулисные влияния, какие-то непонятные для меня "высшие" соображения хотят отнять у меня выбранного мной, нужного мне, уже посвященного в мое дело человека и заменить его г. Легатом, против личности и дарования которого, как таковых, я опять-таки решительно ничего не имею. Как раз при наличии совсем иной художественной задачи я, с чувством полного художественного удовлетворения, имел удовольствие работать с г. Легатом. Я говорю о постановке им танца гетер перед цезарем в трагедии Дюма "Калигула", которую я ставил года два тому назад. Глубоко оскорбленный таким вторжением в область моей художественной компетенции, обиженный больно за такое отношение к г. Фокину как к артисту и как к человеку, я в тот же день, в понедельник 11 декабря, обратился вновь к В. А. Теляковскому, прося его распутать этот закулисный узел. Г. директор императорских театров отнесся к моей просьбе с большой сердечностью, вновь успокоил меня, обещал поддержать мои интересы и права как художника, сказал, что в тот же вечер разберет все дело и даст ему надлежащий справедливый ход. Во вторник, 12 декабря, на утренней репетиции г. управляющий труппой поразил и сразил меня вконец новым решением интересующего меня дела. "Балет не может участвовать. Любителей исторической музыки нельзя допускать. Танцы ставит непременно г. Легат. Ему предоставляются статисты". Тогда, видя полное пренебрежение к моим заботам и настояниям, не будучи в состоянии вынести прямого насилия над моей художественной волей, связанный чувством товарищеской этики с гг. Фокиным и Легатом, я вынужден был отступить. Вот та совокупность условий, которая заставила меня покинуть черновые репетиции "Грозного" и совершенно отказаться от какого-либо вмешательства в постановку трагедии и от какой-либо художественной ответственности за предстоящий спектакль".)

Это был первый из серии "скандалов", которые, к моему сожалению и совершенно помимо моей вины и воли, сопровождали меня на моем балетмейстерском пути.

Вскоре после этого ко мне обратились артисты балета с просьбой поставить что-нибудь для спектакля в пользу Гребловской школы. Эта школа была организована в селе Гребловском балетными артистами и существовала на средства труппы. Цель спектакля была симпатичная, и приятно было мне, что обратились ко мне сами артисты балета. Труппа меня признавала и призывала к постановке. Это укрепляло меня в сознании, что я могу ставить балеты. Теперь может показаться странным, что мне так трудно было поверить в самого себя, что меня то режиссер из драмы, то артисты балета, то благотворительные организации вовлекали в балетмейстерскую работу. Теперь кто только не ставит балетов, кто только не называет себя балетмейстером! Никакого ценза, никаких знаний для этого не требуется. Совсем иное было в России в описываемые мною времена. Дело это считалось серьезным. В этой области 50 лет царил почти исключительно Мариус Петипа. Сочинение балетов, постановка танцев, обучение других артистов почиталось трудом почетным и ответственным.

На этот раз я выбрал для постановки акт из давно написанного, но никогда не шедшего балета А. Г. Рубинштейна "Виноградная лоза".

Содержание акта заключалось в том, что компания любителей выпить спускалась в погреб какого-то богатого дома. Открывали бочки одну за другой, и духи вина появлялись и исполняли соответствующий танец. Л. Кякшт пенилась шампанским, М. М. Петипа в чардаше была венгерским вином. Другие вина (теперь уже не помню точно марки) были представлены Т. Карсавиной, В. Фокиной.1 Павлова танцевала со мной pas de deux, изображая (тоже не помню, какого именно) духа. Я изображал хозяина, очень гостеприимного хозяина этого дома и погреба.

1 (Дивертисмент "Виноградной лозы" состоял из танцев духов вин: итальянских, венгерских, испанских, восточных. Царицу виноградных вин изображала А. Павлова, ее сестру Веселость - Т. Карсавина; В. Фокина, Е. Обухова и М. Рутковская исполняли танец испанских вин.)

При постановке этого спектакля я впервые показывал танцы не ученикам школы, а настоящим артистам. Многие были старше меня. Помню, с каким волнением я приступал к постановке чардаша для М. М. Петипа. Эта дочь Мариуса Петипа считалась несравненной исполнительницей характерных танцев, разных мазурок, чардашей и т. д. Я был еще в первом классе школы, когда она была уже знаменитостью, и вот теперь ей надо было показывать, ее учить! Она, очевидно, чувствовала мое смущение и от первых же движений пришла в восторг, вероятно чтобы ободрить меня. Долго еще потом я испытывал подобное смущение и волнение, когда мне приходилось показывать танцы и сцены таким почтенным артистам, как Гердт, Чекетти, Бекефи. Ведь они были уже старики, когда я маленьким мальчиком вступил в школу. Должен сказать, что их корректное отношение, их точное исполнение моих указаний с самого же начала репетиции обычно успокаивало меня и я не чувствовал никакой неловкости после нескольких минут работы.

Очень мало помню я эту первую мою постановку с артистами императорского балета. Смутно помню, как мы с фонарями опускались по лестнице в темный погреб. Помню отдельные моменты танцев и очень хорошо помню одну мою выдумку: Л. Кякшт начинала свой танец, вертясь на подымающемся из-под пола люке. Не уверен, что это передавало пену шампанского. Во всяком случае, было очень эффектно. Но вот что врезалось в мою память и на всю жизнь.

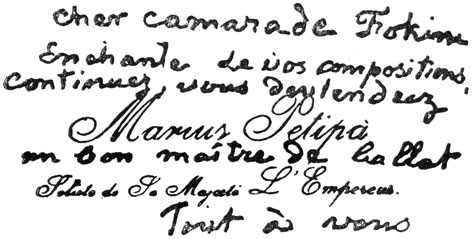

После представления "Виноградной лозы" я получил на сцене записку, написанную на визитной карточке. М. И. Петипа, бывший в ложе на спектакле, писал мне1:

1 (Дорогой друг Фокин! Восхищен Вашими композициями. Продолжайте, вы станете хорошим балетмейстером. Весь ваш. (Франц.).)

Никогда в последующей балетмейстерской деятельности никакое одобрение моей работы не обрадовало меня так, как эта записка великого балетмейстера. У меня уже были враги в прессе, среди балетоманов, даже среди артистов. Уже раздавались голоса "защитников" классического балета, который я будто бы разрушаю. Защищали уже Петипа от моих новаторств. В дальнейшей моей работе мне приходилось выслушивать и читать много обвинений в том, что я что-то разрушаю. Это было всегда большой несправедливостью по отношению ко мне. Я чужих балетов не переделывал и всегда стоял за то, чтобы они давались в нетронутом виде, так, как они были созданы другими творцами. Ничего никогда не разрушал. Много раз я отказывался от предложений "совершенствовать", "модернизировать" старые балеты. Правда, я указывал, что новые балеты надо ставить по-новому, сам пытался это делать, ставил так, как чувствовал, а не так, как было до меня. Отсюда до разрушения чужих балетов, искусства моих предшественников - очень далеко. Мой принцип - создавать, а не разрушать. Мои оппоненты не хотели понять этого. Но Петипа, конечно, понял. Его письмо - это благословение начинающего балетмейстера великим предшественником, ушедшим на покой. Оно обрадовало, подбодрило меня, дало мне громадную моральную поддержку.

Следующей моей работой была постановка целого балетного спектакля в пользу общества защиты детей от жестокого обращения. В. З. Дандре (впоследствии ставший супругом А. Павловой), как член этой организации, обратился ко мне с просьбой устроить благотворительный вечер. Я выбрал для этого двухактный балет "Эвника" на сюжет, заимствованный графом Стенбок-Фермором из романа Г. Сенкевича "Quo vadis?", и "Шопениану", сюиту из сочинений Шопена, оркестрованную А. Глазуновым.

Рис. 40. П. Гердт - Петроний. "Эвника". Мариинский театр. 1907

Музыка к балету "Эвника" была написана Н. Щербачевым, с которым меня познакомила Ю. Н. Седова. Она мало отвечала моим запросам, была полна вальсов и вариаций в шаблонно балетном стиле. Но что делать? Я не имел возможности для своих балетов заказывать специальную музыку. Должен был брать то, что случайно попадалось. Я надеялся, что смогу поставить танцы так, что [бы] никто не заметил, что в музыке есть вальсы. Это мне и удалось. Все танцы производили впечатление какой-то подлинной и невиданной до того на балетной сцене античности. Кроме того, танцы имели связь с драматическим сюжетом балета и его выражали. Для многих танцев основанием был, конечно, пир. Но почему же и не быть пиру с плясками в доме Петрония, этого elegantiae arbiter.1

1 (В рукописи мемуаров встречается правка, сделанная В. М. Фокиным. В этом месте текст возвращен к своему первоначальному виду, а на полях рукой М. М. Фокина написано: "Лучше бы не поправлял отца!")

Теперь, вспоминая эту постановку, я чувствую, что она не совсем соответствовала тому представлению о греческих, римских и египетских танцах, которое я составил себе в течение последующей деятельности, и той теории, которую потом выработал. Но тогда на моих товарищей-исполнителей и на публику мой опыт возрождения плясок древнего мира произвел самое убедительное впечатление. В созданный мною стиль античных танцев "поверили".

Рис. 41. В. Нижинский - Грек. 'Эвника'. Мариинский театр. 1907

Помимо технического отличия от греческих танцев в старых балетах (я, конечно, отказался совершенно от выворотных ног, от пяти позиций, пуантов, пируэтов, антраша, всяких батманов и ronds de jambe), мне удалось самую пластику приблизить к тому, что дошло до нас от древнего мира. Арабески, аттитюды, вытянутые, как палки, ноги в четырех позициях, руки "веночком" над головой... - все это сразу и навсегда ушло из моих балетов на античные сюжеты.

Танцев в балете было много, и по темам они были разнообразны. М. Ф. Кшесинская, исполнительница главной роли, рабыни Эвники, кроме главного танца перед статуей Петрония, поэтичного и драматического, исполняла еще "Танец среди мечей". Восемь острых мечей втыкались в землю остриями вверх, и весь танец происходил между их лезвиями. Для Павловой (рабыня Актея) я поставил "Танец семи покрывал". Павлова выходила закутанная в шести покрывалах и прикрытая вся седьмым, громадным. Потом я видал много Саломей, танцующих "Танец семи покрывал" и при появлении на сцене производивших впечатление большого шара из разноцветных материй. Я распределил вуали так, чтобы они не толстили танцовщицу и чтобы при снятии каждой вуали внимание зрителя концентрировалось на части тела, освобожденной от покрова. Другим танцем, соответствующим эпохе, был "Танец на бурдюке". Это состязание двух рабов, поочередно пляшущих на мешке из бараньей кожи, в котором хранится вино. Устоять и особенно танцевать на этом скользком шарообразном предмете было нелегко, и мы (артисты-исполнители и я, им этот танец показывавший) падали и ушибались немало, прежде чем "навострились". Очень новое впечатление произвел танец трех египтянок, в котором я впервые применил профильные позы и угловатые линии, заимствованные из живописи и барельефов древнего Египта. Из ансамблей помню танец-игру рабынь, перебрасывающихся венками. Но самым большим успехом спектакля была финальная пляска с факелами. Масса танцовщиц и танцовщиков вылетала большими прыжками на сцену и носилась по ней, держа высоко в руках факелы с настоящим огнем. Пламя пылало, разбрасывая искры. Дым от факелов клубился. По танцующим бегали пятна яркого света и черных теней. Огонь и несмолкаемые аплодисменты восторженной публики возбуждали артистов. На этот раз исполнение было "с огнем" и в буквальном и в переносном смысле. Этот танец я считаю первым моим экстатическим танцем, первым выразительным ансамблем. Я бы назвал его пробуждением кордебалета. Где в мире, кроме бывшей императорской сцены, мог бы я осуществить такую смелую затею, пляску с огнем? Конечно нигде. Удивительный бутафор Мариинского театра "зарядил" факелы таким снадобьем, что искры, вернее горящие капли, моментально тухли, на что бы ни падали.

Кроме танцевальных мне удалось еще достигнуть некоторых чисто режиссерских удач: бытовых сценок на пиру, группировок и игры ансамбля в мимических сценах, световых эффектов, а главное - самой настоящей реформы в костюме, гриме и прическах участвующих. Внешность артистов впервые оказалась совершенно не балетною. Мы с Верой долго рылись среди старых костюмов из опер, балетов и драм во всех гардеробах императорских театров. Очень милые старушки гардеробмейстерши и их помощницы приносили нам костюм за костюмом и очень удивлялись, когда мы приходили в ужас от костюмов из "самых греческих" и "самых египетских" балетов, как "Пробуждение Флоры", "Дочь фараона" и т. д. Именно из балетов-то мы и не могли ничего подобрать к моему балету. Пришлось больше брать из опер, но и эти костюмы надо было переделывать, упрощать, освобождать от всяких театральных украшений.

Моей мечтой было поставить балет с босыми ногами. Но это было совершенно немыслимо на императорской сцене того времени. Не разрешалось. Пришлось выходить из затруднительного положения. Мы рисовали пальцы на трико, делали розовые ногти, румянили колени, пятки и щиколотки. Этим "ножным гримом", конечно, руководили мы с Верой. Старались и артистки, и артисты, и девочки школы, которых я занял в балете, и их горничные, и даже классные дамы. Три египтянки (Фокина, Седова и Рутковская) особенно самоотверженно покрыли все тело темной краской, сделали удлиненные глаза и брови, как на рисунках древнего Египта, одели стильные парики и облегающие тело костюмы и явились действительно первыми египтянками на балетной сцене.

Слух о моих новшествах распространился до спектакля и немало взволновал балетоманов. На одной из последних репетиций мне доложили, что Н. М. Безобразов хочет со мной переговорить. Это был самый старший из балетоманов, вершитель многих балетных судеб. Человек очень влиятельный в закулисном мире балета. Я вышел к нему и впервые познакомился с этим большим, полным, седым генералом. Он был не только "генерал от балета", но и генералом на самом деле, по своему чиновному положению, имел чин действительного статского советника.

Отеческим покровительственным тоном он стал меня увещевать "не начинать так круто, не ломать все устои балета".

Я был очень молод, но очень хорошо знал, чего хочу, и ни в каких советчиках или советниках не нуждался в моей работе. Все же я молча и почтительно стал выслушивать наставления старика.

- Вы достигнете гораздо большего, если будете постепенно вводить свои новшества в балет, - говорил он тоном самым благожелательным, - а так вы можете только оттолкнуть, отпугнуть публику. Например, проделайте опыты сперва над кордебалетом. Но нельзя же выпускать балерину без тюников, не дать ей эффектных танцев, в которых она могла бы блеснуть техникой. Простите, что я даю вам советы, но как старик, перевидавший на своем веку... - Тут пошли перечисления балетов, имена знаменитых танцовщиц и т. д. и т. д.

Рис. 42. Т. Карсавина. Танец с факелом. Концертный номер. Мариинский театр. 1907

Я не стал возражать, спорить. Сказал только, что закончу, как задумал, и, поблагодарив его за желание помочь мне советом, побежал на сцену доканчивать свое дело по-своему.

Генерал не обиделся на меня, после спектакля поздравлял и до самой своей кончины очень хорошо ко мне относился, был даже "сторонником фокинского балета".

Рис. 43. 'Эвника'. Рисунок П. Гончарова

В этом балете в роли Петрония выступал П. А. Гердт. Он очень был доволен этой ролью и исполнял ее потом много лет. Несмотря на свой почтенный возраст, он был красив, а когда спускался по "мраморной" лестнице, ступая по рассыпанным на его пути рабынями розам, он был прямо великолепен. Но с Гердтом произошло курьезное недоразумение, которое очень взволновало меня. На сцене должна была быть статуя Петрония, вокруг которой разыгрывалось действие. Эвника, которую Петроний отдает скульптору Клавдию в награду за его работу, приходит ночью к статуе. Она должна на утро перейти к новому господину и навсегда расстаться с Петронием, в которого тайно влюблена. Она плачет перед статуей, танцует перед ней и, наконец, подымается на высокий пьедестал и целует ее в мраморные уста.

Конечно, изображение Петрония должно было быть схожим с Гердтом, эту роль игравшим. Я добыл статую римского патриция, распорядился, чтобы ей отрезали голову, и заказал новую голову Петрония - Гердта. Я попросил П[авла] Андреевича] сняться в тоге, гриме и соответствующей позе. Он, конечно, сразу согласился.

- Какой вы грим хотите? - спросил он.

Я попросил его завить вперед волосы и сделать небольшую бородку.

- Как, с бородкой? Ведь римляне брились.

- Не всегда, П[авел] А[ндреевич], при Нероне он сам и патриции носили небольшие бороды.

И я нарисовал ему, как представлял себе внешность Петрония.

- Хорошо, хорошо, Мих[аил] Михайлович], - сказал Гердт, но я видел, что "бородка" ему сильно не по душе.

Все же он снялся, как я просил, и статуя была сделана очень похоже. Скульптура "на заказ" имела успех у артистов, и мои патриции очень искренне одобряли произведение Клавдия во время репетиций.

На спектакле, перед самым началом я увидел, что Гердт без бороды.

- Как же, П[авел] А[ндреевич], ведь на статуе вы с бородой? - воскликнул я в сильном волнении.

- Не могу... простите, М[ихаил] М[ихайлович], не могу я выйти римлянином и... с бородой! - отвечал Гердт.

Это единственный раз, что мой почтенный учитель, солист его величества, позволил себе не послушаться своего бывшего ученика. Такое нарушение порядка было очень неприятно ему самому. Дисциплина была в его натуре. Вероятно, "бородка" уж очень мучила его.

Все прошло благополучно. Ни публика, ни критика нас не осудили. Статуя стояла с бородой. Гердт бритый, а патриции приходили в восторг от сходства.

Спектакль прошел с громадным успехом. Многие, более достойные успеха, последующие мои работы не вызывали такого единодушного восторга и в публике, и на сцене. Аплодисменты, сопровождавшие описанный финальный танец, перешли в овацию, когда занавес опустился. Я долго раскланивался, окруженный счастливыми артистами. Один из них одел мне на голову венок (позаимствованный, кажется, от Петрония), другие подхватили меня и стали высоко подбрасывать. Я сразу забыл про бородку.

Счастливый момент! Публика ясно выразила, что принимает это произведение как новое, неожиданное и радостное явление в балете. Меня особенно радовало, что успех этот был достигнут без всякой казенной организации, без администрации, без каких-либо директоров.

Для того же спектакля я поставил пять коротких картин на музыку Шопена. Незадолго до этого А. К. Глазунов оркестровал несколько фортепьянных пьес Шопена и назвал эту сюиту "Шопениана".1 Я решил поставить каждую пьесу как отдельную самостоятельную картинку. Глазунов не только отнесся сочувственно к мысли применить его партитуру для балетной композиции, но даже по моей просьбе оркестровал добавочный номер - вальс до-диез минор. Этот вальс мне понадобился потому, что большинство других номеров требовало постановки характерных танцев, а мне хотелось создать один танец на пальцах и в длинных тюниках à la Тальони.

1 (А. К. Глазунов оркестровал "Шопениану" в 1889 - 1892 гг.)

Глазунов восхитительно оркестровал вальс. Я всегда стоял за то, чтобы при оркестровке для балета фортепьянных произведений таких композиторов, как Шуман, Шопен, не вставлялись дополнительные темы, не делались попытки усовершенствовать оригинал.1 Оркестровка Глазунова доказала мне, что могут быть исключения. Но для этого надо быть Глазуновым. В вальс он ввел удивительный контрапункт, но не закрыл при этом оригинала. Вальс не перестал был вальсом Шопена. Кроме того, он сделал небольшое вступление к вальсу, для чего использовал этюд до-диез минор. Это соединение двух пьес привело к инциденту, о котором следует рассказать.

1 (Замечательным примером такого "усовершенствования" может служить оркестровка "Карнавала" Шумана молодым композитором Константиновым. Он так переделал Шумана своими добавлениями, так разукрасил, что оригинального сочинения не слышно. Много Константинова и почти нет Шумана. А ведь я балет-то ставил под музыку Шумана, а о Константинове тогда и не знал!)

На одной из репетиций (это было, когда вальс стал частью моей второй "Шопенианы") случайно присутствовал в театре певец И. В. Ершов. Услыхав музыку вальса, он пришел в "благородное негодование". "Что они делают? что они делают, эти балетные?! - стал кричать он своим чудным тенором, - они соединяют этюд с вальсом!!"

Я оглянулся и в темном зрительном зале узнал большую красивую фигуру певца, который возмущенно ходил между рядами, ища сочувствия людей, понимающих в музыке. Я остановил оркестр и, зная, что Ершов состоит преподавателем в консерватории, громко сказал ему: "Иван Васильевич, это делают не балетные. Ваш директор А. К. Глазунов соединил этюд с вальсом. Пойдите через дорогу (консерватория находилась напротив Мариинского театра) и покричите там, а мы будем продолжать репетицию, когда вы уйдете". Ершов долго "уходил", продолжая негодовать, но уже с большим diminuendo. Пауза томительно затянулась. Я возобновил репетицию, когда остались в театре только оркестр и "эти балетные".

Случай этот очень характерен для тех музыкантов, которые считают своей обязанностью защищать музыку от балета. Ершов не стал бы защищать Шопена от Глазунова. Никто не нападал на Римского-Корсакова, Лядова, Глазунова за оркестровку Шумана, но как много мне попадало за то, что мы танцуем под мелодии "Карнавала!"

Вернусь к благотворительному спектаклю. Вальс исполняли А. Павлова и М. Обухов. Из этого "Лунного видения" вырос на следующий год целый балет (моя 2-я "Шопениана"), который приобрел популярность потом под именем "Les Sylphides". В вальсе Павлова появилась в костюме Тальони. Рисовал его Бакст. Это было просто повторением гравюр 1840-х годов.1 Обухов был одет в очень романтический черный бархатный костюм из балета "Фея кукол", тоже по рисунку Бакста.

1 ("Шопениана" была подсказана Фокину не только гравюрами 1840-х гг., но и сохранившимися образцами романтического балета - "Жизелью" и "Сильфидой".)

Постановка вальса отличалась от всех балетных pas de deux полным отсутствием трюков. Ни единого антраша, никаких туров, пируэтов (медленный поворот балерины в руках кавалера в трио вальса нельзя назвать пируэтом; смысл этого движения не в верчении, а в смене поз, жестов, группировок). Сочиняя вальс, я не ставил себе никаких правил, никаких запретов. Я просто не мог себе представить какого-нибудь тур де форса под самый поэтичный, лирический вальс Шопена. Я не думал о том, вызовет ли этот романтический дуэт аплодисменты, удовлетворит ли публику, балерину, не думал о приемах, гарантирующих успех, не думал вообще об успехе... Потому-то я и был вознагражден одним из самых больших успехов, которые только выпадали на долю моих постановок.

Из изложенного может показаться, что очень просто, легко исполнить Этот танец. На самом деле те фокусы, которыми восторгается публика и особенно балетоманы, гораздо легче преодолеваются балеринами, чем этот кажущийся простым и легким вальс. Видал я много затем исполнительниц его во всех странах. Признанные классические балерины или сами упрощали, или просили меня упростить, облегчить некоторые движения. Одна не может двигаться назад по диагонали, подымаясь на пальцы. Другая может это сделать только на правой ноге, хотя по композиции необходимо на левой. Третья акцентирует движение не при подъеме на пальцы, а при спуске с пальцев на пятку. Хочу здесь обратить внимание на то, чего ни публика, ни танцующие, ни даже сочиняющие танцы не замечают. Одно и то же движение получает совершенно иной смысл в зависимости от того, опускается ли танцовщица в такт музыки или подымается. В первом случае, как бы отбивая такт или долю такта ногой, она выражает уверенность, во втором, то есть взвиваясь на воздух или на кончик пальцев - легкость, воздушность, неземную сущность фантастического существа.

Я вдаюсь в обсуждение такой технической детали, имея в виду не только специалистов. Мне хочется, чтобы и люди, посторонние балету, но любящие танец, поняли мою мысль: в самых абстрактных танцах, даже в балетных танцах на пальцах, правда жеста, правда движения должна быть основой.

Пускай читатель не подумает, что я буду описывать подробно все танцы во всех моих балетах. Пускай не пугается. Нескольких примеров, надеюсь, будет достаточно, чтобы показать, как понимаю я танец.

Поставил вальс я в какой-нибудь час (теперь для разучивания этого танца требуется гораздо больше времени). Бесконечных повторений и поправок не понадобилось. Павлова и Обухов восхитительно исполнили композицию, ничего не меняя, не прибавляя и не упустив ни единой детали. Я увидал воплощение моей мечты, мечты о балете, совершенно не похожем на то, что я привык видеть на сцене Мариинского театра. Тогда же мне пришла мысль создать целый балет из таких сильфид, порхающих вокруг одинокого юноши, влюбленного в Красоту.

Балет "Шопениана" начинался полонезом. В роскошных костюмах большой кордебалет исполнял этот польский балетный танец. Когда я стараюсь доказать связь между национальным танцем и жизнью, его создавшей, мне всегда кажется самым лучшим примером полонез. Созданный в период расцвета польской шляхты, он отразил величие, роскошь, гордость и вместе с тем рыцарское преклонение перед дамой. Когда хочу я показать, что каждая деталь хорошего национального танца основана на психологической, исторической, словом, человеческой правде, я обращаю внимание на следующее: в большинстве других танцев приседают на первую долю такта, то есть на "раз", в полонезе же приседают на "три". Зачем? Чтобы на "раз" подняться, вступить на вытянутую ногу. Этим "вырастанием" на "сильном времени" дается величавость, шик, которые являются содержанием танца.

Не точно копировать, не рабски подражать народным пляскам должен творец танца театрального. Подобно композитору, берущему темы, ритмы и гармонии национальных и народных песен, создающему из них свои симфонии, балетмейстер может и должен развивать, обогащать материал, взятый из самой жизни, и создавать из него свои симфонии движений.

Мы, артисты императорского балета, гордились тем, что помимо унаследованных традиций классического балета владели еще репертуаром характерных танцев, принесенных к нам танцорами разных национальностей. Мы знали, что М. Петипа в молодости работал в Испании и изучал испанские танцы, что великолепный характерный танцор венгерец А. Ф. Бекефи принес нам чардаши, что поляки во главе с знаменитым Ф. И. Кшесинским дали русскому балету мазурку, полонез, обертас, краковяк и т. д. Но до чего характерный танец, занесенный на сцену из самого первоисточника, иногда, приспособляясь к требованиям сцены и особенно к вкусам публики, теряет свой характер! Как часто, чтобы разнообразить танец, балетмейстер переносит характерные черты одной национальности в другую, переносит движения испанские в танец итальянский и наоборот, а еще чаще украшает все национальные и народные пляски чисто балетным "па"! Искажение характера проявилось на нашей сцене не во всех танцах одинаково. Например, венгерские и польские, сохранив свои типичные черты, достигли высокого сценического развития, и, наоборот, испанские, восточные исказились до неузнаваемости. Что же делать? Как развивать, не искажая?

Надо постоянно возвращаться к изучению народных танцев, постоянно проверять себя. Живописец, как бы ни был он совершенен в своем искусстве, как бы далеко ни уносила его фантазия от реальной жизни, берет свои краски и идет в лес, в поля, на берег моря. Там работает он над своими этюдами с натуры. Так и творец танца театрального, чтобы не утратить связь с жизнью, должен непременно оглядываться на танцы народа среди природы.

Вот в постановке тарантеллы я и проделал свою первую попытку "оглянуться", что делал потом постоянно, всю жизнь.

Если подойти к оценке "Шопенианы" с точки зрения столь модного теперь "абстрактного" танца, то пришлось бы выбросить две драматические картины, поставленные на музыку ноктюрна и мазурки, да, пожалуй, и характерные танцы, полонез и тарантеллу. Какая уж там абстракция? Это куски самой жизни (бал в роскошном замке и народное веселье на фоне Неаполитанского залива и Везувия).

Если согласиться с Новерром, что "хорошо сочиненный балет... должен быть пантомимным",1 то следовало бы уничтожить все, кроме ноктюрна и мазурки.

1 (Новерр Ж. Ж. Письма о танце.*)

* (Не удалось установить, какое издание и чей перевод цитирует Фокин.)

Если же по примеру этого великого теоретика балета "обратиться к жанру, единственно соответствующему назначению танца, - к героической пантомиме", то пришлось бы совершенно отвернуться от моего балета. Там был выразительный танец, очень мало пантомимы и никакого героизма.

Но я с самого начала мыслил балет как самое разнообразное и по содержанию, и по форме проявление жизни. Я признавал и драматический, и абстрактный, и характерный, и классический танец и думаю, что в этом маленьком балете высказался яснее, чем в каком-либо другом, яснее, чем в писаной программе реформы.

Эта миниатюра как бы указала те разнообразные пути, по которым балету следует развиваться и по которым я направил свою будущую деятельность.

После блестящего полонеза занавес открывался, показывая Шопена сидящим у рояля в монастыре на острове Майорка, где по ночам больной композитор страдал мрачными галлюцинациями. Он видел мертвых монахов, встающих из гробов, под звуки монотонно капающего дождя медленно подступающих к нему. Он пугался, отбегал от рояля, искал спасения от страшных видений. Он находил это спасение в своей музе, опять садился за рояль, забывался и успокаивался в звуках ноктюрна.

Шопена изображал отличный мимист Булгаков, загримированный композитором. Музой была красивая артистка Уракова, специалистка на роли добрых фей. Артисты были монахами. Танцовщицы в легких прозрачных тюлях выражали музыку ноктюрна в той части, когда бурные пассажи сменялись спокойной, грустной мелодией.

Следующей картиной на музыку мазурки была свадьба в польской деревне. Бедная девушка выходила замуж за нелюбимого, немолодого жениха. Среди общей пляски к ней пробирался ее возлюбленный. В результате его страстных увещеваний она отказывалась от брака с нелюбимым, бросала ему обручальное кольцо и убегала с возлюбленным. Роль невесты исполняла Ю. Седова.

За этой картиной следовал вальс, о котором я уже говорил.

Последним номером сюиты была тарантелла. Ее исполняла Вера Фокина с очень большим кордебалетом. Я старался передать подлинный характер народных плясок, которые мы наблюдали с Верой при поездке по Италии и изучили особенно на острове Капри, о чем я упоминал. Я уже пришел к убеждению, что театральные постановки характерных танцев часто слишком отрываются от своего первоисточника. В народной пляске есть то, чего не хватает театру. Она создается самой жизнью. На нее не влияет ни критика, ни директора, ни даже публика. Народ танцует для себя и выражает себя. Эта сама правда, ничем не искаженная. Конечно, под музыку Шопена, да еще оркестрованную Глазуновым для большого симфонического оркестра, нельзя поставить тот танец, который мы видали в Италии, под мандолину с гитарой или даже под один тамбурин.

Мне уже ставили в вину: во-первых, то, что я превращаю балет в драму и, во-вторых, что я отрицаю танец на пальцах, увлекаясь босоножием. Я хотел показать, что люблю не только драматический, но и чистый танец, что признаю и пуанты, и тюники, но только там, где они уместны, и не в том виде, который они приняли в балете. Пуанты я признаю как один из приемов танца, как наиболее поэтичный, далекий от реальной жизни танец. Когда же танцовщица прыгает и делает трюки на пальцах вопреки смыслу момента, с единственной целью показать "стальной носок", никакой поэзии я в этом не вижу. Когда тюник с целью открыть или показать ноги укорачивается до того, что принимает вид зонтика, я говорю, что это уродство, что поэзия и красота приносятся в жертву акробатизму. Постановкой вальса я и хотел показать, как я понимаю своеобразную прелесть классического балетного танца.

|

ПОИСК:

|

DANCELIB.RU 2001-2019

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dancelib.ru/ 'DanceLib.ru: История танцев'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dancelib.ru/ 'DanceLib.ru: История танцев'