[IV]. [Поиски призвания]

Помимо живописи, путешествия и музыка отвлекли меня от балета. В них я как бы искал забвения. Они казались мне спасительным уходом от искусства, в котором я разочаровался. На самом деле эти мои увлечения имели большое значение именно для подготовки меня к балетмейстерской работе. Поэтому-то я и должен о них рассказать.

Начиная со второго года после окончания Театрального училища я каждое лето направлялся в странствия, сперва по России, а потом и за границу.

Первое путешествие было: Москва, Нижний Новгород, Волга, Каспийское море, Кавказ. Не имея никаких средств, не думая совершенно о каком-либо комфорте или даже о минимальных удобствах, продав имевшийся у меня велосипед, заняв ничтожную сумму у брата Шуры, я купил билет третьего класса из Петербурга в Москву и в самом восторженном настроении направился знакомиться с миром. Я не успел подумать о том, смогу ли благополучно вернуться на мои капиталы. Мой багаж состоял главным образом из ящика с масляными красками и нескольких книг по русской истории и по истории русского искусства. У меня был единственный костюм, единственная пара летних полотняных туфель и, кажется, отсутствовало даже пальто. Зачем пальто, когда я еду в южные страны? Эти "южные страны" волновали, пленяли меня беспредельно. Полотняные туфли помню особенно отчетливо, потому что в них я бродил потом по снегу в горах Кавказа. Вспоминаю себя юным, одиноким, романтически настроенным путешественником. С момента отъезда из Петербурга и до возвращения я все время был в состоянии какого-то сладостного волнения. Уверен, что все это время сердце мое билось сильнее нормального. Много потом я в жизни путешествовал при самых комфортабельных условиях, но никогда не получал такой радости от скитаний, как в эти годы моей молодости.

Я, вероятно, был очень ненаблюдательным, невнимательным, прямо бездарным в том, что касалось окружающей меня жизни. Я мог не замечать самых значительных явлений в области достижений инженерных, механики, даже благоустройства или несовершенств осматриваемых городов. Взор мой был устремлен через современность в далекое прошлое. Поезда, вокзалы, железнодорожные мосты, шлагбаумы, телефоны, трамваи... - все это я только терпел, почти не замечал. Но зато с невероятной быстротой в каждом городе я попадал на самую высокую церковную каланчу и с ее верхушки наблюдал город, старался представить себе, каким он был во времена Ивана Грозного, каким в эпоху татарского нашествия и т. д. Я обегал церкви, монастыри, кремли (в Москве и Нижнем), музеи, уцелевшие старинные дома. Все, что перечел я о прошлом, старался я разглядеть в его уцелевших памятниках. Я не осмотрел ни одной фабрики, ни одного завода, не ознакомился ни с одним производством. Смотрел ли я на беспредельную гладь широкой Волги, я видел струги Стеньки Разина и представлял себе его бросающим в жертву реке свою возлюбленную, персидскую княжну. Вырастали ли на берегах скалистые горы Жигули, мое воображение населяло их полчищами Кипчакской или Золотой орды Батыя.

Одно впечатление было исключением и осталось в моей памяти. Оно было из действительной жизни. Персы-носильщики разгружали пароход в Петровске, на Каспийском море. Молодые, тонкие, красивые, с черными, будто лаком покрытыми глазами, они переносили громадные тюки на спинах. Казалось, эта невероятная тяжесть должна приплюснуть согнувшегося под ней стройного юношу со смуглыми ногами, туго забинтованными в икрах. Но они почти бегом переносили груз. Я узнал, что все они вегетарианцы, и с огорчением вспомнил, как неудачно кончилась моя попытка после окончания школы перейти на безубойную пищу. Мне не удалось наладить питание, и я заболел. Меня убедили, что это несовместимо с напряженным физическим трудом. Глядя на стройных сильных красавцев персов, я подумал, что неправы были уговаривавшие меня перейти на общепринятую смешанную пищу.

Но буду продолжать мое первое путешествие. Воображение мое особенно разыгралось, когда я попал на Кавказ.

За исключением двух поездок к брату Коле в Польшу, где он служил офицером в кавалерийском полку, я никогда не выезжал из Петербурга. Ничего не видал, кроме этого города и его плоских однообразных окрестностей. О горах я читал и мечтал, но никогда их не видал. И вот передо мной горы Кавказа, величавые, уходящие в небо, покрытые внизу богатой южной растительностью, а на вершинах - ослепительно белым снегом. Аулы горцев, их живописные костюмы, папахи, бурки, затянутые в талию черкески, кинжалы, украшенные серебром, их особая легкая, гордая походка в мягких чувяках, гортанный говор... все это так непохоже на городскую жизнь, на угнетающее однообразие котелков и во всем мире одинаковых шляп с проломом посередине! Конечно, в горах воображение мне ясно рисовало Шамиля с его мюридами, боровшимися за свободу своей прекрасной родины.

По Военно-Грузинской дороге я поехал на дрожках, которые нанял, из Кисловодска в Тифлис вместе с двумя такими же, как я, путешественниками-энтузиастами. Это были молодой человек Сипягин, оказавшийся племянником вскоре после того убитого министра, и армянин, фамилии которого не запомнил. Мы познакомились на пароходе на Волге и решили продолжать путь вместе. В дорогу по горам мы взяли хлеб, большой шар сыра и арбуз. Этим и питались несколько дней переезда. Конечно, при виде какого-нибудь живописного аула или столь волновавшего меня замка царицы Тамары я останавливал возницу и увлекал своих попутчиков вверх по отвесным скалам. Все мы стремились "наблюдать нравы туземцев", у меня же еще была надежда ознакомиться с их танцами. Но из этого ничего не выходило. Горцы всех племен занимались всевозможными делами, косили траву, пасли стада овец и баранов, готовили свою пищу в дымных саклях и на открытом воздухе, но только не танцевали! Я был разочарован. Ознакомиться с народными плясками оказалось не так просто. Их не находишь там, где ищешь. Для этого надо пожить некоторое время в стране. В последующих поездках по Кавказу мне это и удалось. Я многое повидал и многому сам поучился. Но в первый раз мне не посчастливилось в этом отношении. Помню только, на площади какого-то города стояли спешившиеся казаки. Одни держали под уздцы своих лошадей, другие, выйдя в середину кольца из людей и лошадей, плясали. Я долго смотрел на них из окна отеля. Поразило меня, как один танцор долбил землю, делая множество мелких па на одном месте. Пыль подымалась тонким, высоким столбом из-под бьющих по песку пальцев его ног. Одна рука прижата к плечу, другая - высоко над головой. Круто наклонив голову вперед, он смотрел себе под ноги, как будто в этом восходящем клубе пыли и заключалась цель его танца.

Добравшись до Тифлиса, я обнаружил, что мои финансы пришли к концу. Мне не пришлось долго наблюдать жизнь этого живописного азиатского города, не пришлось изучать нравы и танцы. Осмотрев базары, мечети, не удостоив своим вниманием более культурную часть города, а побродив по живописным окрестностям и грязным экзотическим улицам, я стал собираться домой. В сущности, сборы мои заключались в том, чтобы получить с почты денежное подкрепление от брата Шуры, которое он мне выслал, так как я остался в Тифлисе один (Сипягин с армянином уехали) и совершенно без денег. Тут я пережил тяжелый день, который чуть совсем не разрушил мое восторженно-поэтическое настроение. Я направился на почту за деньгами. Денег не выдают. Надо, чтобы мне на какой-то бумаге поставили штемпель в участке. Иду через весь город под палящим солнцем в участок, получаю штемпель и возвращаюсь на почту.

"Что это за штемпель? - говорит почтовый чиновник. - Ни числа, ни года не видно!"

Возвращаюсь в участок.

"Что они дурака валяют там, на почте? - возмущается полицейский. - Штемпель старый, стертый, но разобрать можно. Другого у нас нет!"

Иду опять через город по раскаленной мостовой, среди толпы людей и баранов, задыхаюсь от ужасного воздуха и усталости. Почтовый чиновник опять не признает штемпель. Возвращаюсь. Полицейский не признает придирок почтальона. Не помню, сколько раз прошел я через Тифлис, чуть не плача от усталости и обиды. Кто-то из куражившихся уступил. Я получил деньги, поел, расплатился в отеле и уехал. Конечно, сел в третий класс, в вагон, набитый персами и татарами с кулями и мешками. Там было все, кроме воздуха. Не найдя места, я устроился спать... на полке для багажа.

Но все это я пережил не унывая и, бодрый, веселый, вернулся домой из моего первого путешествия.

В следующее лето я отправился в Крым. По дороге осмотрел Киев, его монастыри и церкви, ознакомился с церковной живописью Васнецова, Нестерова, Врубеля. Опять были восхождения на колокольни, обозревание беспредельных далей, мечты о прошлом, о княжестве Киевском, о богатырях, о былинах. Но я недолго задержался в Киеве. Меня тянуло в Крым. Я начал его осматривать с Бахчисарая, бывшей резиденции крымских ханов, типично татарского города со множеством мечетей, садов и виноградников. Особенно сильное, волнующее впечатление произвел на меня дворец, построенный ханом Абдул-Сахал-Гиреем в XVI веке и воспетый Пушкиным в его поэме "Бахчисарайский фонтан". Долго стоял я перед "фонтаном слез", вспоминая стихи поэта, и думал, что разыгравшаяся здесь трагедия должна послужить когда-нибудь темой для чудного балета. На Кавказе я впервые соприкоснулся с уличным, базарным, бытовым Востоком. Здесь же было предо мной фантастическое, царственное великолепие из сказок 1001 ночи.

В одной из мечетей Бахчисарая мне удалось повидать молящихся дервишей. Это не было танцем, который мне так хотелось видеть, но было нечто очень близкое к танцу. Дервиши сидели большим кругом на полу, поджав под себя ноги, и, качаясь, произносили молитвы. Корпус то наклонялся вперед, то откидывался назад, то делал круги. Движения все ускорялись и усиливались. Молитва переходила в экстазный вой. Мистическое напряжение возрастало. Некоторые ударялись головами друг о друга. По лицам текла кровь. Вопли все увеличивались в потрясающем crescendo. В момент наивысшего напряжения группа людей бросилась в середину круга и упала ниц на пол. Это больные, жаждущие чудесного исцеления. Я был взволнован. Не знаю, помогла ли им молитва. Я бы не удивился, если бы чудо совершилось. Наоборот, был бы поражен, если бы вся эта чудесная пантомима с таким нервным подъемом кончилась бы ничем и больные бы не исцелились.

Прожив несколько дней в Бахчисарае, я направился в Успенский монастырь, находящийся недалеко в горных пещерах. В совершенно отвесных скалах высечены и скит и церковь. Нет слов, чтобы передать, какой благоговейный восторг испытывал я перед величием природы, когда стоял над пропастью, смотрел в вечернее небо с загорающимися звездами, на раскинутые подо мной группы кипарисов, на расположенный по другую сторону ущелья Город Мертвых (Чуфут-Кале), а позади меня, из каменных пещер, неслось молитвенное пение монахов!

Опустившись по узкой, высеченной в скале тропинке к маленькому домику на самой глубине ущелья, я нашел там монаха, который предложил мне ночлег и ужин, состоявший из постного супа. Поужинав вместе с ним, я улегся спать, чтобы рано утром направиться на этюды. С восходом солнца я уже шел по горной тропинке, совершая громадный обход мимо живописного караимского кладбища, чтобы осмотреть и написать Город Мертвых. Это когда-то населенный караимский центр Крыма, но давно покинутый жителями. Затем я вернулся и, поднявшись на самый верх скал, расположился над монастырем, свесив ноги над пропастью, и начал писать пейзаж, в котором соединялись восхитительная природа и остатки старого еврейского города, татарские деревни и православные часовни. Два орла парили на одной высоте со мною, и я решал вопрос, могут ли они, если пожелают, сбросить меня в пропасть? В эту минуту ко мне подошел молодой татарин. Я вздрогнул. Испугался его больше орлов. Всегда пугаюсь, когда задумаюсь и кто-нибудь ко мне сзади подойдет и неожиданно заговорит.

Татарин, узнав, что я только начинаю свое путешествие, стал уговаривать меня пройти берег Крыма пешком. Он предложил нести за мной мои краски и чемоданчик и быть моим телохранителем и вожатым до Гурзуфа. Я согласился. Мы уговорились о его гонораре (1 рубль в день) и в тот же день направились в путь.

Я не думал тогда, что буду вспоминать об этом пешем хождении как об одном из лучших своих путешествий. Не говоря уже о поезде, ни лошади, ни автомобиль не могут доставить такого удовлетворения, какое получается от покрытия громадных пространств своими собственными шагами. Природа, прекрасная природа не мелькает в окошке, с ней связь не теряется ни на момент. Чувство пройденного пространства, сознание этой естественной связи с землей, чистой, не отравленной ни дымом, ни бензином, бодрящий воздух - все это вознаграждает за усталость, к которой быстро привыкаешь, которой не замечаешь. Под влиянием Л. Толстого и Ж. Ж. Руссо я давно идеализировал жизнь среди природы, а жить приходилось мне почти исключительно [в] городах и ходить лишь по каменным мостовым.

Мы пришли в Севастополь. Осмотрел я все, что полагалось, но мало заинтересовался. Слишком для меня современный город.

Из Севастополя через Байдарские ворота направились в Георгиевский монастырь. Байдарские ворота - это одно из потрясающих впечатлений путешествия. Мы долго шли по однообразной степи. Я знал, что ждет меня большая радость в этих воротах, и терпеливо шагал. Вдали мы увядали две черные точки. Кто-то шел в том же направлении. Мало-помалу мы нагнали путников, познакомились и пошли вместе. Это были два студента, также бродившие в поисках впечатлений. Все дальнейшее путешествие мы совершили вчетвером. Когда ноги совсем "отнялись" от усталости и однообразная, ровная степь надоела, мы подошли к воротам и в них, как в раме, увидали спускающиеся к морю леса, сады, парки, цветники и далеко-далеко внизу бирюзово-синее море. Дух захватило от восторга. Награда, достойная нашего подвига.

Не буду описывать наших странствий по монастырям, роскошным имениям, царским дворцам. Все это восхитительно, но не в словесной передаче.

Должен помянуть о несчастном финале моего путешествия. Где-то, подходя к Ялте, когда дорога приблизилась совершенно к берегу моря, мы захотели выкупаться. Было очень жарко, и, раздевшись, мы решили поостыть немного, прежде чем лезть в воду. В этот момент вдали на дороге показался экипаж и в нем белый дамский зонтик. Четыре Адама моментально нырнули в воду. В результате я простудился, в Ялту пришел с лихорадкой, а в Гурзуф добрался совсем больным. Студенты уложили меня в какой-то маленькой комнате на берегу моря и распростились, пожелав выздоровления. Бикир (так звали моего "оруженосца" - татарина), получив следуемое ему вознаграждение, тоже исчез. Обмолвившись словом "оруженосец", я почувствовал, что он был похож (не по внешности) на Санчо Пансу, а я еще гораздо более походил в этот период на Дон Кихота. Я остался один. Смутно помню славную старушку, хозяйку домика, доктора с длинной черной бородой. Мне было очень плохо. Я терял сознание. Ни моего адреса, ни адреса моих родных не сообщил хозяйке. Может быть, не хотел пугать маму, может быть, уже плохо соображал. Добрая старушка убивалась над своим жильцом, который все меньше и меньше походил на жильца. У меня было воспаление легких. Но доктор и старушка выходили меня. Я выздоровел, хотя очень долго поправлялся. Когда я стал выходить, то в первый же день в парке Гурзуфа встретил М. Петипа. Он каждое лето проводил в Крыму. В бледном, исхудалом, закутанном в пальто и шарф молодом человеке он не узнал танцора Фокина и долго удивлялся результатам моего туризма.

Только перед самым отъездом домой, в деревне, где я жил, мне удалось повидать танцы татар. Они не произвели большого впечатления, но некоторые движения я все же использовал много лет спустя.

Через год я впервые выехал за границу. Мария Мариусовна Петипа организовала небольшую труппу для выступлений в Будапеште и в Вене и пригласила меня. Я был гораздо более заинтересован в том, чтобы повидать "заграницу", чем в выступлениях. Дело мне не казалось особенно художественным, и хотя я выступал в сольных номерах и имел в этой поездке успех, но меня гораздо больше соблазняло посмотреть новые страны, чем себя в них показывать. От Австро-Венгрии было так близко до чудесной Венеции, а там Милан, Флоренция, Рим... Я едва дождался конца наших выступлений и, как только освободился, отправился в Италию. Уже от Будапешта (это был первый европейский город, который я увидел в жизни) и Вены получил немало удовольствия. Живописно расположенные на Дунае, с дворцами, соборами, парками, музеями, они произвели на меня самое очаровательное впечатление. Но меня влекло в Италию. Ее я проехал до самого Неаполя. С фанатическим усердием старался я не только осмотреть, но и изучить каждый музей, каждый храм, каждую руину древности. Но как это возможно?! Впоследствии я совершил много поездок по Италии, и все же многое приходилось осматривать мимоходом, торопясь. Так неисчерпаемы художественные богатства этой страны. В каждом, даже самом маленьком городе, среди бедной, нечистой современной жизни сохраняется столько сокровищ искусства прошлого, дворцы, соборы, музеи с гениальной живописью, скульптурой, архитектурой. Я наслаждался, упивался и в то же время приходил в отчаяние, что мозг мой не успевает ни полностью воспринять, ни удержать в памяти все виденное. Я истратил все заработанные на "гастролях" деньги на снимки с картин, вазовой живописи, стенных фресок, скульптуры. Особенно старался не упустить ни единого снимка, передающего танец. Все это распределил по категориям, систематизировал. В одной пачке - танцевальные позы, в другой - ритуальные, в третьей - бытовые жесты. Головы, прически, одежды, обувь - все было положено под соответствующую букву и по приезде в Петербург вставлено в соответствующий альбом.1 Лишившись всего этого при отъезде с родины, я очень жалел о таких полезных для меня материалах. Но от изучения оригиналов и затем постоянного пересматривания моей коллекции многое удержалось в моей памяти.

1 (В ленинградской части архива Фокина сохранилась конторская книга, на листах которой наклеены цветные открытки с изображением разнообразных народных танцев многих европейских и других национальностей.)

Осмотрел я за эту поездку Венецию, Милан, Флоренцию, Рим, Неаполь, Помпею и Геркуланум. Последним пунктом путешествия был Везувий. Восхождение совершил я пешком с гидом. Я долго шел, останавливаясь и оглядываясь на несравненную панораму Неаполя. Я вспомнил пословицу: "Взгляни на Неаполь и потом умри". Но мне совершенно не захотелось умирать. Наоборот, жизнь казалась такою прекрасною, столько в ней радости, столько красоты, которою можно упиваться, никого не обижая, ни у кого ничего не отнимая. Но не прошло и нескольких минут после моих патетических переживаний, как действительность напомнила мне о неравенстве людей и о тяжелом труде одних для радостей и наслаждений других. Мы с проводником приближались уже к кратеру, когда я совершенно выбился из сил. Мои тренированные балетные ноги не выдержали, задрожали и отказались действовать. Мой гид показал мне, чтобы я встал, расставив ноги в стороны (по-нашему, по-балетному, во 2-ю позицию). Я не понял, зачем это надо. Вероятно, подумал я, расставив ноги, можно скорее отдохнуть. Но в этот момент итальянец обошел меня, наклонился, боднул, встал и... я оказался у него на плечах. Я стал протестовать. Было чувство пренеприятное, ехать на человеке, да еще усталом (как мне казалось), и в гору! Он говорил мне что-то, очевидно доказывал, что все в порядке, чтобы я не смущался. Я понимал только слово "bene, bene".1 He успел я успокоиться, не успел его переспорить, как мы уже "приехали". Он спустил меня на самом краю кратера. Он вытирал рукавом мокрый от пота лоб и смотрел на меня без малейшего упрека, с улыбкой. Неприятное мое чувство рассеялось от нового потрясающего впечатления. Незабываемое зрелище: пасть земли раскрылась передо мною, пасть, извергающая клубы дыма и пара. Какой контраст! С одной стороны эти черные скалы, уходящие в недра преисподней, то исчезающие в дыму, то вновь появляющиеся, как бы оскаливающиеся на меня; с другой - залитый золотыми лучами солнца голубой залив с его зелеными берегами, по которым разбросаны белеющими пятнами города: Неаполь, Сорренто, Кастелламаре.

1 (Хорошо, хорошо (итал.).)

Рассказами о заграничном путешествии я смутил покой своей сестры Сони. Я убеждал ее, что нельзя же всю жизнь прожить в Петербурге, ничего другого не повидав. Убеждал всю зиму и к лету добился того, что она решила составить мне компанию для поездки в Швейцарию. Она взяла своих троих детей, прислугу и, впервые расставшись с мужем, направилась на Женевское озеро. Потом, получив отпуск со службы, ее муж, А. П. Крупицкий, приехал туда же. Таким образом, моя страсть к путешествиям превратилась в эпидемию. Я же, "компаньон", поехал отдельно круговым путем, через Копенгаген, Париж и Венецию. Для этой поездки мне удалось найти попутчика в лице художника Н. С. Панова. Расставшись с ним в Венеции, я приехал к сестре в Кларан, где поселился в скромном пансионе Golline.

Не буду описывать, как я проводил целые дни в Лувре, Версальском дворце, в Палаццо Дожей, в храмах и других хранилищах художественных сокровищ. Так же как и в предыдущие путешествия, ныли ноги, лопалась голова и ликовала душа.

Приехав в Швейцарию, я стал отдыхать и душой и телом. С самого утра писал я с натуры. Разве это не самый лучший отдых? Результаты моих занятий живописью меня мало удовлетворяли. Но не в этюдах, которые остались у меня, а в самом процессе работы был смысл, была непередаваемая радость. Великолепна, разнообразна была природа передо мной. То писал я милые, спокойные пейзажи, зеленые поля и холмы, отражения далеких синих гор в зеркале Женевского озера, то старался передать страшные обрывы скал, мрачные ущелья, пенящиеся потоки, бурные водопады. Как мало успевал я в своей попытке запечатлеть вечно меняющиеся краски, вечно бегущую красоту. Я не успевал передать, но зато успевал воспринимать. Не есть ли это самый лучший способ разглядеть природу, насладиться ею, когда стараешься уловить, передать ее линии, формы и краски?

Состав жильцов пансиона был в большинстве русский и очень революционно настроенный - политические эмигранты. Я с ними перезнакомился, и на этот раз книги по искусству были заменены сочинениями Кропоткина, Бакунина, Бебеля, Лассаля. Имело ли это какое-либо отношение к моей будущей художественной жизни? Да, имело. В моих стремлениях сделать балет доступным широким массам, вывести его из узкого круга балетоманов, сделать из придворного балета балет народный - во всем этом я вижу связь не только с моим увлечением взглядами Л. Толстого, но и со всем, что прочел я в этих книгах, казалось бы, ничего общего ни с искусством, ни с балетом не имеющих.

Пребывание в Швейцарии памятно мне одним пешим путешествием. С моими новыми знакомыми я делал всякие восхождения на вершины гор. С одной мне надо было непременно смотреть на восход солнца, с другой - на закат и т. д. Но когда я захотел проехать на пароходе в Женеву, а оттуда пройти пешком по Савойе и вернуться с другой стороны озера, через Ронскую долину, то компаньона мне не нашлось. Я решил проделать этот маршрут один. Соня написала мне на всякий случай несколько необходимых в путешествии французских фраз. Я был совсем слаб во французском языке. В школе учил слова и глаголы, но говорить не научился. Помню, написала мне Соня: "puis je passer la nuit?"1 и еще несколько подобных фраз, попросила быть осторожным и благословила в путь. Я несколько дней ходил по горам и вспоминаю об этом, как об одном из счастливейших моих странствий. Большое удовольствие было идти через горы Швейцарии! Но два момента в моем путешествии, [когда] я совершенно забыл о данном сестре обещании быть осторожным, вспоминаются теперь мною иногда по ночам, и долго потом не могу я уснуть.

1 (Могу ли я переночевать? (франц.).)

Трудно понять, как мог я в молодости, когда жизнь была вся впереди, не испытывать ни малейшего страха перед тем, одно воспоминание о чем приводит теперь меня в панический ужас, меня, прожившего долгую жизнь, которая должна бы, как уже прочитанная книга, быть гораздо менее соблазнительной!

Переночевав в Шамони у подножия Монблана, я поднялся к высоко стоящему на горе отелю, чтобы затем совершить переход через ледник "Мег de glase"1 и потом по узкой дорожке "Mauvais pas"2, высеченной в отвесной скале, выбраться в долину. В переходе через "Мег de glace" никакой опасности нет, если он совершается с гидом, с остроконечными палками и в обуви, подбитой гвоздями. Я же побежал по скользкому льду, делая grand jeté через пропасти, глубочайшие щели между льдинами, в обыкновенной обуви и совершенно не зная пути. Опасность моего предприятия я понял только, когда благополучно добрался на другую сторону глетчера. С обоих берегов и туристы и гиды смотрели на меня, и когда я выбрался, некоторые пожурили меня за глупую неосторожность. Я сконфузился и скорее направился по "Mauvais pas".

1 ("Ледяное море" (франц.) )

2 ("Опасный перевал" (франц.))

Другой мой "подвиг", столь же нелепый, я совершил на перевале "Col dm balm". Когда идешь через горы, то постоянно обманываешься. Вот она вершина, до которой свободно можно дойти в час. Когда приближаешься к намеченной точке, за ней вырастает более высокая гора. Опять идешь к новой вершине, чтобы начать спуск, но по мере приближения к цели обнаруживаешь новую гору и т. д. Подымаясь так несколько часов, я устал и с радостью заметил небольшую хижину. Солнце зашло и п[ото]му я приготовился произнести в хижине фразу "puis je passer la nuit?". Я нашел там дряхлого старика и несколько членов его семьи. Меня ласково приняли, пригласили что-то поесть и указали на большую кровать, на которой, очевидно, спало несколько человек. В Швейцарии вообще очень чисто и культурно в каждом простом домике, но в этом поднебесье было менее чисто и менее культурно. Убоявшись ночлега при таких обстоятельствах, я вместо произнесения заготовленной фразы стал "своими словами" объяснять, что мне нужен проводник. Не очень охотно один из пастухов повел меня. Скоро стемнело. Довольно милый вначале, любезный пастух начал ворчать. Мы шли в темноте, [кругом] тучи. Никакой дороги. Несколько раз останавливались на краю обрыва. Ясно было, что проводник сбился с пути. Он злился все больше и больше. Он, как я понял, говорил, что из-за моего каприза не хочет ломать себе голову. Мы постоянно меняли направление, возвращались. Но, очевидно, и к своей хижине он не мог выбраться. Пошел дождь. Стало скользко. Сколько раз могли мы слететь в пропасть! Я вспомнил кровать, на которой вповалку спит теперь целое семейство, представил себе, как они бы потеснились, чтобы дать и мне местечко. О, как пожалел я об этой кровати!

Когда мы вышли наконец из туч и вдали увидели огонек домика, из которого давно вышли, мой проводник направился туда, и я виновато зашагал за ним. Но как только опасность миновала, я опять переменил свое отношение и к хижине, и к кровати. Я быстро [спустился] к гостинице, находящейся внизу, [туда], где много часов назад я начал свое восхождение. Там я переночевал и утром без затруднений совершил весь переход через "Col du balm". Спустившись в Ронскую долину, я по ней вернулся благополучно к сестре в Кларан.

Как первое, так и это второе путешествие за границу дали мне очень много интересных впечатлений, дали возможность ознакомиться с природой и искусством различных стран, но в смысле ознакомления с народными танцами были неудачными. Год назад я наблюдал венгерские и итальянские танцы. Но это было больше в отелях и ресторанах. Было не то, чего я искал. Проезжая домой через Инсбрук, я ознакомился с тирольскими танцами. Это было настоящее народное искусство, но оно меня мало увлекло, и я никогда потом не использовал его для сцены.

Рис. 34. В. Андреев. Фотография с автографом В. В. Андреева М. М. Фокину: 'Сердечное спасибо за участие. 22 марта 1894 - 1898 гг.'

Как я уже сказал, отвлекало меня от балета еще занятие музыкой. Я принимал участие в нескольких музыкальных кружках. Оркестровый музыкант Мариинского театра Парис организовал оркестр из мандолинистов и гитаристов. Я играл у него на мандолине. Выступал я также в трио, состоящем из мандолины (Осипов1 - большой виртуоз на этом инструменте), гитары (мой товарищ по балету И. Чекрыгин, очень музыкальный человек, ставший впоследствии композитором) и мандолы, на которой играл я. Играли мы в самых больших концертных залах, обыкновенно на благотворительных спектаклях. Репетиции, конечно, брали массу времени. Но особенно захватило меня модное в то время увлечение национальными русскими инструментами. Как балалаечник я сделал "блестящую", но печально закончившуюся карьеру. Начал с организации кружков среди приятелей, потом перешел в "Великорусский оркестр П. Савельева" и затем, венец моей карьеры, вступил в знаменитый оркестр В. В. Андреева. Выступал с ним на концертах и пользовался большим расположением этого талантливейшего человека. Андреев был инициатором возрождения древнерусских народных музыкальных инструментов. Это были балалайки всех видов, домры, гусли и [др.]. Андреев был очень одаренный человек. Помимо виртуозной игры на балалайке и талантливого дирижирования нашим оркестром, он удивительно рассказывал анекдоты и танцевал русскую. Это самое талантливое исполнение русской пляски, которое мне довелось увидать. Он изображал пляшущего русского мужика. Не будучи виртуозом танца, он дал такой характер в движениях, такое упоение плясом, какого в балете мне не приходилось встречать, и все это с передачей едва держащегося на ногах парня, с тонко подмеченными жестами и мимикой.

1 (У Фокина эта фамилия написана неразборчиво, похоже на Ошевнов. Но такого лица среди знакомых Фокина тех лет обнаружить не удалось. Вероятно, Фокин имел в виду Осипова.)

Я выступал в оркестре Андреева в самый разгар его успеха. Громадное Дворянское собрание1 заполнялось "битком". С затаенным вниманием публика слушала "Татарский полон", "Эй, ухнем" и другие русские песни. Вспоминаю колоссальное впечатление публики от одного номера. Мы играли "Эй, ухнем", песнь волжских бурлаков. Я играл на домре. Зал был ярко освещен. Не так, как в балете, где перед глазами черная яма. Все лица публики видны. Играли наизусть. Я ясно видел публику, тысячи лиц. Песня грустная, о тяжелом труде бурлаков, тянущих по реке канатами суда, начинается едва слышно, постепенно разрастается, как будто бурлаки проходят совсем близко. Потом они удаляются. Далеко-далеко, чуть слышно звучит печальная песня. Лица у слушателей грустные, как будто перед этими нарядными людьми во фраках и вечерних туалетах прошла действительно тяжелая жизнь русского бедного мужика. Но вот так же далеко, так же тихо зазвучала плясовая. Все громче, все веселее. Пляс разгорается. Лица публики начинают оживать, улыбаться, глаза загораются, блестят. Когда мы смолкаем, гремят аплодисменты.

1 (Дворянское собрание - ныне Ленинградская государственная филармония (Большой зал).)

"Изображение чувств не есть содержание музыки", - говорит Ганслик.1 Когда я встречаюсь с теориями искусства, я не проверяю искусство по этим теориям, наоборот: проверяю теорию по произведениям, которые меня захватывают. Если Шаляпин только и делал всю жизнь, что волновал своих слушателей и зрителей самыми разнообразными чувствами, и если это совершенно не соответствовало теории Ганслика и его сторонников, то я отвергаю теоретиков с их теориями и продолжаю любить Шаляпина.2 Если музыкальный критик Ларош сомневается в том, должно ли быть в жизни искусства место Мусоргскому, то для меня совершенно несомненно: все Лароши должны уступить Мусоргскому место в музыке и, вслушавшись в его творения, скорее исправить, изменить свои теории.3

1 (Ганслик Э. О музыкально-прекрасном. М., 1910, с. 51. )

2 (Сопоставление теории Э. Ганслика с исполнительским искусством не вполне правомочно. Критик не отрицал эмоционального воздействия музыки, тем более исполнительства. Он выступал против вульгаризации содержания музыки, против того, что музыка может изобразить "всю лестницу человеческих чувств", конкретность действительности. Ганслик настаивал на том, что "идеи, изображаемые композитором, прежде всего суть идеи чисто музыкальные" (с. 55); анализируя специфические возможности музыки, исследователь утверждал, что "в музыке есть и смысл, и последовательность, но музыкальные, она есть язык, который мы понимаем, на котором мы говорим, но перевести который мы не в состоянии" (с. 83). Теория Ганслика способствовала пониманию того обобщенного специфического содержания музыки, которое диктуется природой этого искусства.)

3 (Ларош Г. А. Мнимая победа русского искусства. - Мир искусства, 1899. Художественная хроника, с. 125 - 126.)

Передача чувства, заражение им зрителя, слушателя, по Толстому, является сущностью всякого истинного искусства. Эта простая и ясная мысль всю жизнь только укреплялась в моем сознании от постоянной проверки ее на примерах искусства. Одним из таких памятных и убедительных для меня примеров и было описанное впечатление слушателей от художественного исполнения русских песен на примитивных народных инструментах. Русская песнь приблизила меня, городского жителя, к народу, к пониманию его. До того я знал народ больше через книгу, сочувствовал ему как-то теоретически. Заунывные, грустные, а иногда задорно-веселые песни дали мне возможность почувствовать то, что я только понимал.

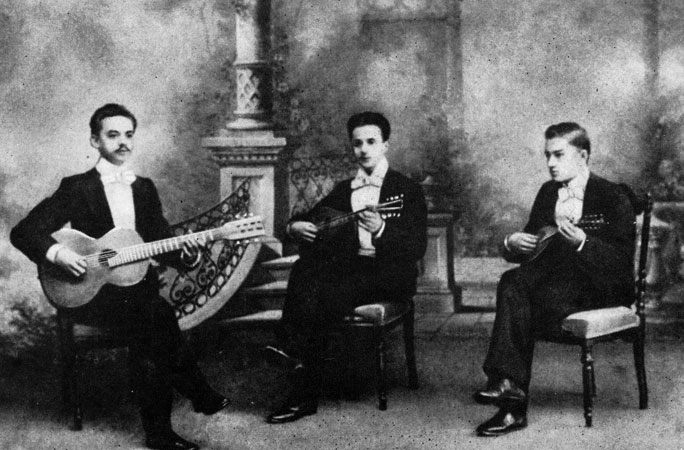

Рис. 35. Музыкальное трио: И. Чекрыгин (гитара), М. Фокин (мандола), С. Осипов (мандолина). Фотография 1899 (1900?)

Здесь я должен помянуть, как я "ходил в народ". Когда я достиг некоторой виртуозности на балалайке, мне предложили выступить на каком-то заводе для рабочих. Была у нас в балете группа идеалистов-народников.1 Они, не найдя никакого удовлетворения в своей профессии, направляли душевную энергию на вопросы социальные. Они же, между прочим, организовали школу имени Н. В. Гоголя в селе Гребловском, школу, которая существовала на средства балетных артистов. Они-то и уговорили меня, что недостаточно танцевать перед балетоманами, что надо "нести искусство в народ". Мои балетные вариации, по нашему решению, народу бы не понравились, а вот балалайка - это народный, мужицкий инструмент, это он поймет. Я поехал на окраину города [играть на] балалайке с И. Чекрыгиным, которому обещали пианино. Когда мы вошли в какое-то громадное подвальное помещение, где нас действительно ожидало пианино и множество рабочих, уже сидящих на скамьях, я смутился. Что могу я сделать на своих трех струнах? Как сумею удовлетворить эту массу людей? Но наш "концерт" и слушателям, и исполнителям доставил большое удовольствие. Нас долго не отпускали.

1 (Разумеется, Фокин говорит не о народниках в общепринятом смысле слова, а об артистах балета, проводивших культурно-просветительную работу среди населения; многие из них в 1905 г. были инициаторами и активными участниками забастовки артистов балета Мариинского театра.)

Несколько таких выступлений навели меня на мысль, что, может быть, и балет может принять такую форму, так обогатиться духовно, стать настолько искренним, что с этим искусством можно будет обращаться не к кучке балетоманов, посвященных в тайны балета и подготовленных специальной прессой, а к непосредственному, искреннему чувству широкой массы.

Мое дилетантское музицирование, конечно, принесло пользу мне в будущем. Хотя в музыку я прошел каким-то окольным путем, через мандолину, мандолу, балалайку, домру, но полюбил музыку так, что не только играть и слушать, но даже "рассматривать музыку", держать в руках ноты, партитуры стало для меня радостью. Помогло мне много то, что я писал массу нот. Сперва расписывал партии для наших любительских кружков, потом оркестровывал пьесы для них же. Писание нот много способствовало изучению ритма. Потом, сочиняя свои балеты и танцы, я всегда в своем воображении не только слышал музыку, но и видел ее на бумаге, что помогало мне и ориентироваться в ней, и запоминать ее.

Зенитом моей музыкальной карьеры назову мое участие в выступлении Андреевского оркестра вместе с оркестром симфоническим. Мы исполняли в четвертой симфонии скерцо pizzicato1 под управлением самого Артура Никиша. Какое волнение, какое наслаждение мы пережили в этот вечер!

1 (Речь идет о Четвертой симфонии П. И. Чайковского.)

Конец моих выступлений в концертах Андреева наступил скоро после этого. Будучи занят на балетных репетициях и спектаклях, я получил особое разрешение от В. В. Андреева не приходить на репетиции, а являться прямо на концерты. Я зарекомендовал себя хорошо в глазах В[асилия] В[асильевича] и к тому же отказался от гонорара, так что со спокойной совестью приходил к концерту. На одном концерте, не зная, что повторение в данном месте было отменено, когда все смолкли, я брякнул на своей домре fortissimo. У всех пауза, а я трам-та-ра-ра... Смолк, а сосед шепчет: "Вот что значит не приходить на репетиции!" После этого я "подал в отставку", и мы дружески распрощались с В[асилием] Васильевичем].

Из моего любительского музицирования кое-что перешло в мою балетмейстерскую деятельность. Так, "Лебедь" Сен-Санса я разыгрывал на мандолине и потом поставил на эту музыку "Умирающего лебедя" для Павловой. Скрипичный концерт Мендельсона, с которым я долго "боролся" на мандолине, послужил мне впоследствии для балета "Эльфы" и т. д.

В одно прекрасное утро (убежденно могу его назвать "прекрасным", такое значение оно имело для моей жизни) вызывают меня к инспектору балетной школы. Что может быть? Я привык за жизнь в школе, что если зовут "к инспектору", значит, будет проборка. Но я уже не ученик, и он не мой начальник. Мне нечего бояться. Прихожу в кабинет. Писнячевский приветливо встречает меня, сам садится под моей "картошкой" (мой nature morte), а меня приглашает сесть напротив. Я все же по привычке немного волнуюсь.

- Мы, Михаил Михайлович, решили предложить вам место учителя в младшем классе на женском отделении.

Я чуть не подпрыгнул.

- Жалованье, конечно, небольшое: 50 рублей в месяц.

"Даже жалованье будут платить", - подумал я.

Мне таким казалось лестным, почетным это приглашение. До меня такого "мальчика" не было среди учителей. Когда же прозвучали эти "50 рублей в месяц", мне показалось, не сплю ли я? Ведь для полного моего благополучия мне не хватало каких-нибудь 3 - 4 рублей. Я, конечно, не заставил себя уговаривать. Помню, с какой легкостью я зашагал домой, чтобы скорее обрадовать маму. Я едва касался земли. Вероятно, у меня был очень глупый, счастливый вид. Мне жаль было только, что не могу уже обрадовать папу. Он несколько лет как умер. Умер с тяжелым сознанием, что оставляет и жену и детей необеспеченными. После его смерти все мы хорошо устроились в жизни и достигли материального благополучия, о котором папа не мог и мечтать для нас. Но об этом он уже не узнал! Была и радость в последний год его жизни. После многих лет слепоты папе сделали операцию, срезали катаракты. Он прозрел. Он увидел своих детей, которых знал только по голосу, которых гладил с любовью по голове, но уже давно не видал. Этот последний год его жизни (мы все знали, что он неизлечимо болен и должен умереть) был полон исключительной взаимной любви. Несмотря на тяжелые обстоятельства, папа был всегда в хорошем настроении, был он ласков со всеми.

Мне казалось, что в жизни моей произошла полная перемена: во-первых, я теперь заживу "по-богатому", во-вторых, меня признают, начинают ценить, значит, передо мной открываются все возможности себя проявить, и, в-третьих, я смогу провести свои взгляды на балет и танец хотя бы на моих уроках.

Конечно, все это было до крайности преувеличено. По молодости (мне был 21 год) я сильно увлекся, и скоро наступила реакция. Увеличение жалованья не дало мне полного благополучия. Мне стало не хватать немного более, чем не хватало раньше. Отношение ко мне особенно не переменилось; меня признавали как танцора и мима, но давали роли, лишь когда за них не очень боролись мои конкуренты. Мне еще пришлось несколько лет потерпеть, прежде чем я занял положение, которое, [как] мне казалось, соответствовало моим данным. Что же касается реформы преподавания, то я очень скоро понял, что с маленькими девочками в младшем классе никаких новаторских идей не осуществишь. Одухотворение танца, упоение движением, пластика, выразительность, все это было неуместно в классе, где программа преподавания ограничивалась экзерсисами у станка, всякими батманами, условными позициями, выворотностью ног и т. д. Я понял, что и в этой области мне придется подождать с проявлением себя. Забывая о себе, я стал думать только о своих маленьких ученицах, я очень старался дать им тот фундамент балета, на котором сам очень прочно стоял. Мое увлечение живым искусством, мой темперамент, мое представление о творчестве как о первейшем, неотъемлемом условии искусства сочетались во мне с педантической требовательностью, суровой дисциплиной во всей той работе, которую я считал не искусством, а лишь необходимой подготовкой к нему. Я не боялся тогда, что двух-трехлетний путь к танцу через чисто механические батманы убьет любовь к танцу, чувство танца. Не боялся потому, что дети одновременно с классными занятиями соприкасались с танцами на репетициях, на спектаклях, в которых участвовали. Итак, как когда-то мой учитель Волков, я требовал механической точности в каждом батмане, требовал, чтобы "пятая позиция" была как "коробочка", чтобы ноги выворачивались в совершенно противоположные стороны, чтобы подъем абсолютно вытягивался в струнку и т. д. Я это делал не потому, что подчинялся программе школы. Нет, я верил в необходимость этой основы классического балета, как верю в нее и до сих пор. Имея возможность выворачивать ноги, мы всегда можем их не выворачивать, если танец этого не требует. Имея сильные ноги, мы можем этой силой и не пользоваться там, где она не нужна. Имея прямую спину, мы легко переходим затем к движениям гибким и выразительным. Но беда, когда начинают не с начала! Фундамент ни в каком случае не может быть подведен под неуравновешенное, качающееся, бесформенное здание, раз оно уже построено. Что я учил добросовестно, с увлечением и настойчиво, я вижу по моим ученицам и ученикам. У всех у них были отлично "поставлены ноги", никто из них не "косил подъема", никто не "наваливал след", ни у кого не "висели" и не "падали вперед колени". Я не припомню у них этих недостатков, столь распространенных среди учеников менее "придирчивых" преподавателей. Среди самых маленьких учениц с короткими торчащими косичками я помню Л. Лопухову и О. Спесивцеву. Последнюю очень хорошо помню и на приеме в школу. На выборе детей из сотен приведенных присутствовали, кроме учителей, директор театров, инспектор и инспектриса школы и... зачем-то батюшка, школьный священник. Они сидели в большом танцевальном зале за столом, а учителя осматривали выстраивавшихся в небольшие линии мальчиков и девочек. Мы, учителя, просили детей составить ноги рядом и их вытянуть. Если при этом между коленями оказывалось расстояние или, наоборот, ребенок не мог вытянуть ноги, так как колени сталкивались, то его признавали неподходящим к балетной карьере. Осматривали также, не торчат ли на спине лопатки. Но главное внимание обращалось на общий вид ребенка. Красивым, стройным, конечно, давалось предпочтение. Помню, как я из линии кандидаток вывел вперед к директору очень красивую девочку, помню, как, положив ей руку на головку, повернул профилем к начальству и просил обратить внимание на красивые черты лица. Это и была Спесивцева. Потом, на другом приеме, я также подвел к директору девочку-блондинку с удивительно живым, радостным лицом и горящими глазами. То была Кожухова. Можно ли по лицу угадать талантливого человека? Потом я много лет вспоминал это и думал, когда же она оправдает мою рекомендацию. Так и уехал из России, не дождавшись. С радостью теперь узнал, что из нее все же вышла хорошая танцовщица, а из меня, значит, хороший физиономист.

Проучив три года в младшем классе, я получил класс старших воспитанниц, то есть стал "профессором", а еще через три года перешел учить на мужское отделение. Очень многие из моих учениц и учеников сделали большую карьеру: Е. Смирнова, Люком, Л. Гердт1 (дочь знаменитого артиста), Горшкова, Л. Чернышева, Пильц и упомянутые уже Спесивцева и Лопухова. Некоторые из них прославились за границей, другие (Гердт и Люком) стали главными балеринами на родине. Очень блестящим был выпуск моих учеников. Владимиров, Гаврилов, Литавкин, Ивановский, все стали отличными танцорами.

1 (Фокин написал "Л[иза] Гердт", вероятно, помня свое обращение к девочке.)

С моим переходом в старшие классы, конечно, для меня раскрылись большие возможности. Мне трудно теперь судить о том, как я учил в то время. Преподавание танца - дело живое; я постоянно менял свои приемы, находя всю жизнь все более и более усовершенствованные способы в кратчайшее время достигать максимальных результатов. Мне представляется, что в то время я старался удержаться от всяких новых опытов и быть лишь хранителем традиций и выработанных веками правил. Но по тем воспоминаниям моих учениц1 и других свидетелей моей работы, которые появились в печати России, моя система преподавания производила впечатление смелого новаторства. Что же в ней было нового? Я старался придать смысл движениям и позам, старался, чтобы танец не походил на гимнастику, чтобы учащиеся внимательно относились к музыке, чтобы не смотрели на нее как на аккомпанемент, не удовольствовались связью движений лишь с тактом музыки или долями такта, а искали бы передачи фраз, акцентов, музыкальных нюансов. В смысле линии тела я стремился ее удлинить. Я замечал, что под влиянием итальянской школы ноги танцующих слишком подгибались и аттитюды принимали глупый и некрасивый вид. Я удлинял их, что совершенно соответствовало традициям старой классической школы. Я наблюдал, что, опять-таки под влиянием итальянского танца, голова перестала принимать участие в движениях тела, руки однообразно "закруглялись", корпус неизменно был прямым и направлялся грудью к публике. Не стремясь создать что-то новое, я вырабатывал epaulement, то есть искусство показывать свои позы зрителю не плашмя, а в ракурсах, то одним, то других плечом к публике. Я старался находить оппозицию головы к корпусу и т. д. Все это в полном соответствии с великолепной школой, которую передал мне Х. П. Иогансон. Как напомнили мне теперь записки моих учениц, иногда я увлекался и задавал им сочинять отдельные танцевальные фразы. Говорил я в классе о красоте и экспрессии. Это было неслыханным новаторством. Говорить о красоте на уроке танцев? Какая дерзость! Должно быть "правильно", и больше ничего. Но я видел, что часто бывает и правильно, да некрасиво, и находил, что должно быть и правильно, и красиво. Одними правилами красота не создается. Ее надо чувствовать.

1 (Воспоминания о годах учения у Фокина, приуроченные к празднованию 25-летия его деятельности, писали бывшие ученицы и ученики М. Н. Горшкова (см.: Материалы по истории русского балета, т. 2, с. 30), Е. М. Люком (там же, с. 143 - 152), А. В. Лопухов (там же, с. 214 - 216), артист П. И. Гончаров (там же, с. 130).)

Учащиеся всегда очень хорошо ко мне относились. Их мне удавалось увлечь. Но со стороны других учителей я вызвал крайнюю враждебность. Дошло до того, что учителя-консерваторы, сговорившись между собой, поставили моим ученикам плохие баллы на экзамене. Администрация отнеслась к этому как к бестактной выходке и не принимала к сведению этой пристрастной оценки. Обычно после экзамена годовой балл учителя складывали с экзаменационным и затем выводили средний, по которому и судили об успехах и талантах учащихся. Когда моим ученикам, прекрасным танцорам, мои недоброжелатели поставили по пятерке (это при двенадцатибалльной системе!), то администрация школы пренебрегла этой отметкой и оставила лишь мою. Мне было очень досадно за учеников. Те из них, кто особенно старался и достигал прекрасных результатов, подвергались глупому гонению, как "сторонники Фокина". Вступая в свою артистическую жизнь, они встречали уже вражду и интригу. За них мне было обидно. Это были, мне казалось, первые жертвы в моей борьбе за обновление танца. Но, к моей радости, на их карьере эта вражда никак не отразилась, а наша работа принесла благие результаты.

Несмотря на свое искреннее увлечение преподавательской деятельностью и самое усердное отношение к занятиям, я неизменно опаздывал на урок, начинал минут на 15 позже, чем следовало, а кончал еще гораздо позже. Уже звонили к завтраку, классные дамы напоминали мне о позднем часе, а я все не мог кончить урока. Вносил беспорядок в строго распределенную жизнь школы. Каждый день, быстро проходя в класс и здороваясь с инспектрисой, я испытывал жуть от ее укоризненного взгляда, перебегающего с меня на стенные часы и обратно; каждый день я "твердо решал", что с завтрашнего дня буду приходить на урок точно в назначенное время и... каждый день аккуратно опаздывал. Это было только в моей ранней молодости. Потом, за долгую карьеру, я не помню, чтобы опоздал на репетицию или урок. Для меня потом было так же трудно опоздать, как в юности прийти вовремя.

Причин для опоздания находилось много. Одна из причин заключалась в том, что, проходя мимо книжных магазинов по дороге на службу, я непременно заглядывался, зачитывался названиями новых книг и задумывался. Помню, у Вольфа в Гостином дворе1 поразила меня однажды книга Лонгуса "Дафнис и Хлоя".2 На обложке юноша и девушка. Очевидно, они дают друг другу клятву любви. Он положил руку на барана, она на овцу. Как это не похоже на наше балетное признание в любви, когда мы прижимаем руку к сердцу или пальцем правой руки указываем на палец левой, где будто бы должно быть обручальное кольцо (хотя на левой-то руке его и не носят). Так изображается "законный брак" в балете, независимо от законов и обычаев той страны, в которой действие происходит. Я купил этот роман, который Гёте рекомендует перечитывать раз в год. Вероятно, в это утро я особенно сильно опоздал на урок. Прочтя чудную повесть о любви пастуха и пастушки на острове Лесбосе, я быстро написал свое первое балетное либретто. У меня тогда не было и мысли, что я смогу сам ставить балеты. Но мысль, что балеты надо ставить по-иному, не так, как они ставились в ту пору, уже определенно сформировалась в моей голове. Я отослал либретто 6ал[ета] "Дафнис и Хлоя" Теляковскому, сопроводив его предисловием. Главные мысли мои, изложенные в этом предисловии, которое я мог бы назвать моим проектом реформы балета, заключались в след[ующем]:3

1 (В Петербурге с 1853 г. существовала книжная торговля Маврикия Осиповича Вольфа. В Гостином дворе помещался его главный книжный магазин. На титульном листе упоминаемой Фокиным книги написано следующее: "Дафнис и Хлоя. Древнегреческая повесть Лонгуса о любви пастушка и пастушки на острове Лезбос. С.-Петербург, издание М. В. Пирожкова, 1904 г. Дозволено цензурою, С.-Петербург, 20 апреля 1904 года". Предисловие датировано 1895 г. Тексту предпослан эпиграф из Гете: "Поэма "Дафнис и Хлоя" так хороша, что в наши скверные времена нельзя сохранить в себе производимого ею впечатления, и, перечитывая ее, изумляешься снова и снова. Какой вкус! Какая полнота и нежность чувств! Их можно сравнить с лучшим, что только было написано. Требуется написать целую книгу, чтобы как следует оценить достоинства этой поэмы. Следовало бы ее перечитывать раз в год, чтобы научаться из нее и вновь чувствовать впечатления ее большой красоты".)

2 (Обложка книги, хранящейся в Публичной библиотеке, не совсем соответствует описанию Фокина. В центре рисунка - изваяние Пана. Дафнис и Хлоя стоят перед ним на коленях, лицом друг к другу. Их правые руки подняты к изваянию. На поясе Дафниса - свирель, левой рукой Хлоя держит флейту, прижимая к себе посох, посох и в левой руке Дафниса. Позади Дафниса - козлы, позади Хлои - овцы.)

3 (Не имея под рукой оригинала предисловия, Фокин был вынужден воспроизвести его на память. Это исказило и модернизировало изложение - создалось впечатление, что уже в 1904 г. у Фокина была закончена программа реформ. Таким и воспроизвел это предисловие Бомонт в своей книге о Фокине, где писал: "Танец не должен быть простым дивертисментом, вставленным в пантомиму. В балете все содержание может быть выражено в танце. Танец прежде всего должен быть выразительным. Он не должен выродиться в простую гимнастику. Он должен быть, по существу, пластическим словом. Танец должен разъяснять духовное состояние артистов в спектакле. Более того, он должен передать целую эпоху, в которой протекает действие балета.

Музыка для такого выразительного танца должна быть не менее вдохновенной. Вместо старомодных вальсов, полек, пиццикато и галопов нужно создать музыку, выражающую те же чувства, которые вдохновляют движения танцующего. Гармоническое сочетание, в которое эти танцы должны входить с темой, эпохой и стилем, требуют нового подхода к декорациям и костюму. Нельзя больше требовать коротких юбок, розовых трико и атласных туфель. Нужно дать свободу художественной фантазии.

Балет нельзя составлять из "номеров", "выходов" и т. п. Он должен отражать художественное единство замысла. Действие балета никогда не должно прерываться для того, чтобы танцовщицы могли ответить на аплодисменты публики.

Вместо традиционного дуализма, балет должен отличаться полным единством выразительности, единством, состоящим из гармонического слияния трех элементов - музыки, живописи и пластического искусства.

Великим, выдающимся отличием нового балета будет то, что вместо акробатических трюков, рассчитанных на привлечение аплодисментов, и формальных антре и пауз, введенных исключительно только для эффекта, в нем будет лишь одно - стремление к красоте.

Через ритмы тела балет может найти выражение идей, чувств, эмоций. Танец так же относится к жесту, как поэзия к прозе. Танец - это поэзия движения.

Так же, как жизнь различна в разные эпохи, так и жесты людей бывают различны, поэтому танец, выражающий жизнь, должен быть разнообразным. Танец египтян времен фараонов отличался от танца маркизов восемнадцатого столетия. Пылкий испанец и флегматичный обитатель севера не только говорят на разных языках, но применяют разные жесты. Они не выдуманы. Их создала сама жизнь". (Перевод Н. П. Ренэ-Рославлевой). Ср. с подлинным текстом предисловия "О постановке балета "Дафнис и Хлоя", с. 229 - 230.)

Балет должен быть поставлен в соответствии с эпохой, в нем изображаемой.

Танцы, мимика, жесты должны быть не такие, какие установлены в старом балете "раз навсегда", а какие наиболее подходят к данному стилю.

Костюмы должны быть также не раз навсегда установленные (короткие тарлатановые тюники), а соответствующие сюжету. В данном балете это должны быть легкие хитоны, туники, драпировки, какие носили в Древнем Риме и античной Греции.

Обувь также должна быть в соответствии с костюмами, то есть в балете из греческой жизни не шелковые балетные башмаки, а мягкие сандалии. Или же танцующие должны быть совершенно босыми.

Балет должен быть непрерывным, целым художественным произведением, а не серией отдельных номеров.

В целях сохранения сценической иллюзии действие не должно прерываться аплодисментами и поклонами артистов.

Музыка не должна состоять из вальсов, полек и финальных галопов, неизбежных в старом балете, а должна выражать содержание балета, главным образом его эмоциональную стихию.

Получив мое либретто с этим проектом реформы, дирекция никак не реагировала и, вероятно, забыла и о моем балете, и о моих планах. Только один пункт неожиданно быстро вошел в жизнь. Через несколько дней я прочел в "Журнале распоряжений", кот[орый] вывешивался на стенах театров и школы, приказ директора: "в целях сохранения сценической иллюзии" запрещалось отвечать поклонами на аплодисменты публики среди действия... в опере!

Это было несомненным следствием МОРИ записки. Но почему же только в опере? Почему же не в балете?!

Очевидно, дирекция, как и публика того времени, была убеждена, что в балете никакой сценической иллюзии не может быть, что это лишь забава и что еще забавнее, если можно среди действия поаплодировать танцовщице и полюбоваться, как она несколько раз убегает за кулису и вприпрыжку опять выбегает на сцену, чтобы так мило присесть в реверансе, благодаря милую публику и улыбкой, и поклонами за одобрение.

Из разговоров с моими учениками и ученицами я вынес впечатление, что большинство из них ничего или почти ничего об искусстве не читало. Я уже поминал, говоря о театральной школе, что в ней не преподавалось ни одного из тех предметов, которые мне казались необходимыми для подготовки артиста: ни истории искусств, ни истории театра. Даже история балета и танца не входила в программу. Я уже поминал также, что результатом моего доклада на собрании учителей было введение преподавания эстетики, и только. Зная по опыту, что при очень неаккуратных занятиях в классе можно гораздо больше узнать о предмете, которым интересуешься, из чтения, если только имеешь подходящие книги, я досадовал, что в библиотеке школы почти не было книг о балете.

Когда я узнал, что скончался балетоман по фамилии Сильво и что вдова его хочет продать собранную им библиотеку, я направился к ней. Трогательно было видеть эту коллекцию, любовно собранную человеком, который, судя по тому, как он жил, не обладал большими достатками. Где-то на Васильевском острове, в небольшой квартирке на верхнем этаже стояли на полочках Новерры, Блазисы, Цорны, Бурнонвили, Сен-Леоны...

Балетоман Сильво смотрел на балет "свысока" не в переносном смысле, как смотрят балетоманы первых рядов, а в буквальном: он имел постоянное место в галерее. Оттуда, сверху, он бесконечное число раз смотрел одни и те же балеты, смотрел с любовью, с благоговением. Он не старался обратить на себя внимание, не старался шикарным басом одобрять на весь театр ту или иную танцовщицу. Это был незаметный, бескорыстный поклонник искусства, фанатик балета, балетоман в самом лучшем смысле слова. Таких любителей балета, скромно сидящих на самых дешевых местах, было много в то время в Мариинском театре. Как они не похожи на тех "балетоманов" новейшей формации, которые около балета делают себе карьеру, которые в театральные программы и в книги о балете стараются вставить свои портреты, которые меряют свою компетенцию в искусстве количеством миль, проделанных с балетными компаниями, или количеством танцовщиц, с которыми им удалось познакомиться!

Мадам Сильво спросила невероятно скромную сумму за библиотеку ее мужа. Мне не по средствам был и этот расход. Я поехал к инспектору Театрального училища (это был уже Мысовский) и уговорил его купить библиотеку. Он потом держал ее в своем кабинете и не выпускал книг из этой комнаты. Помню, мне приходилось заниматься у него в то время, как он "распекал" провинившихся учеников.

Думая все более о балете и ведя о нем беседы как с артистами, так и с учениками, я пришел к заключению, что если привлечь к обсуждению вопросов балета людей высокообразованных, литераторов, ученых, хотя бы и не специалистов по данному искусству (и, мне казалось, лучше даже не специалистов), то это может взбудоражить наш балетный мир и способствовать более сознательному отношению к искусству. Такая мысль возникла у меня еще потому, что мой приятель С. Осипов рассказал мне, как в семье режиссера Александрийского театра Ю. Озаровского (Осипов из балета перешел в драму) он встречался с писателем А. Л. Волынским. Волынский, по его словам, любил говорить и прекрасно говорил о балете. Меня это удивило и обрадовало. Я знал Волынского по его книгам, и хотя не был его поклонником, но думал, что такой человек сможет влить новую свежую струю мыслей в замкнутую атмосферу балета. С моим приятелем П. Михайловым отправились мы к Волынскому просить его прочесть лекцию для артистов балета. Он был очень удивлен. Он отказался, говоря, что в балете ничего не понимает, что разговор за чаем у Озаровских имел отношение к его общим философским идеям, но о балете он помянул вскользь, что он недостаточно думал о нем, не компетентен и т. д. Я пробовал его убедить, что именно потому мы и ждем от него нового и интересного, что он балету человек посторонний, что он не заражен "балетоманией". Ничего у меня не вышло; уехали мы ни с чем.

Обратились еще к В. Я. Светлову, который нам казался способным сказать что-либо интересное. Он был балетным критиком, но не походил на тех пишущих о балете, которые стараются прикрыть полное неведение предмета употреблением технических слов, как арабеск, аттитюд, антраша, фуэте и т. д. Его писания содержали интересные мысли, приходящие в голову умному человеку при встрече с искусством, в котором он и не являлся специалистом. Светлов тоже отказался. Он никогда не выступал публично, лекций не читал. "Я сконфужусь, растеряюсь, - говорил он, начиная волноваться, - нет уж, избавьте". Мы, конечно, "избавили" его.

Итак, затея провалилась. Больше того: она имела отрицательный результат. Он заключался в том, что Волынский потом стал "балетоманом" (в самом худшем смысле этого слова), критиком балета и даже директором и руководителем балетной школы! Он соединил в своих писаниях самые избитые технические танцевальные термины (без знания их) с философскими и преднамеренно туманными парениями в отвлеченных понятиях. Артистка С., большая шалунья, снабжала его умышленно неверными техническими сведениями. И вот, вооруженный таким образом с помощью моих учениц, он нещадно громил меня впоследствии. Но к этому я надеюсь еще вернуться. Жалел я о том, что стал причиной обращения философа в балетомана не потому, что он превратился затем в моего ярого противника (такие иногда приносят много пользы), а п[ото]му, что в писания о балете он внес невероятную фальшь, напыщенную чепуху и полную путаницу. Искусство требует к себе прежде всего искреннего, чуткого и правдивого отношения. Затем оно требует некоторой способности восприятия. Его-то иногда и лишены люди, самые образованные, подходящие к искусству через книги. Сколько бы ни прочли такие Волынские книг на всех языках, если нет глаза, чтобы видеть, уха, чтобы слышать, и, главное, сердца, чтобы чувствовать, то все их мудрые рассуждения идут мимо искусства. Сколько раз приходилось наблюдать, что пишущий об искусстве в прекрасном, возвышенном стиле не различает самой очевидной разницы в движениях, не может удержать в памяти ни единой позы, не замечает грубейших ритмических ошибок, словом, совершенно слеп к тому, о чем говорит.

Мое впечатление от знатока Ренессанса, критика живописи Волынского было подтверждено мнением художника С. Я спросил его: "Вы вместе с Волынским ходили по галереям Италии. Видел ли он картины так, как видит их каждый чуткий к искусству человек, воспринимал ли их красоту?"

"Нет, - отвечал художник, - он подробно знал биографию каждого мастера, мог говорить без конца о предшественниках, под влиянием которых формировался его талант, мог говорить о том значении, которое он имел в последующем развитии живописи".

"Но сам-то он, Волынский, воспринимал, видел?" - прервал я нетерпеливо.

"Нет, абсолютно ничего. Он совершенно слеп!"1

1 (А. Л. Волынский был тонким знатоком и ценителем классического танца и академического балета; в многочисленных статьях он дал профессиональный разбор балетов Петипа и Иванова, сделал первые шаги и в области теории хореографического искусства. Оценка Фокиным личности и деятельности Волынского весьма субъективна и вызвана столь же субъективным неприятием Волынским творчества Фокина, того пути, по которому хореограф направил балетный театр.)

Все вышеизложенное: и попытка организовать лекции, и покупка библиотеки, и доклад о необходимости введения в программу школы новых специальных предметов, и либретто "Дафниса", и особенно мое предисловие к этому либретто - все это говорит за то, что во мне опять пробудился интерес к искусству, которому я посвятил себя, что я вновь повернулся "лицом к балету".

Началом этого поворота и было приглашение меня на должность учителя. Но, кроме учительства, два обстоятельства еще привлекли меня к балету: во-первых, я занял в труппе, как танцовщик и артист, наконец то положение, которое удовлетворяло мое самолюбие, и, во-вторых, я полюбил девушку, которая также принадлежала балету и которая также мечтала о его лучшем будущем.

Постепенно ко мне перешли хорошие роли и в хороших балетах, так что я мог теперь себя показать и как мимист и как танцовщик.

В некоторых балетах я выступал на амплуа, так сказать, "jeune premier".1 Это были чисто мимические роли.2 Надо было хорошо выглядеть, позировать, жестикулировать, поддерживать балерину, проявлять темперамент. Другие партии были чисто танцевальные.3 Они сводились к большим прыжкам, антраша, турам в воздухе, пируэтам, словом, к демонстрации виртуозности. Но были и такие, в которых танец и мимика чередовались.4 Я говорю чередовались, а не соединялись, потому что действительно не помню, чтобы в балете танец выражал характер действующего лица, выявлял действие, содержание балета, словом, чтобы танец и роль сливались (за исключением, быть может, партии Арлекина). Так, в большинстве балетов я переходил к танцам лишь тогда, когда сюжет кончался и танец уже ничего не должен был выражать. Все же это были лучшие роли в репертуаре, я имел в них успех и исполнял их с упоением. К тому же в некоторых балетах приходилось выступать под музыку любимых композиторов: Чайковского и Глазунова. Это было для меня большой радостью.

1 (Первый любовник (франц.).)

2 (Принц Дезире ("Спящая красавица"), Люсьен ("Пахита"), Феб ("Эсмеральда") и др.)

3 (Голубая птица ("Спящая красавица"), Зефир ("Пробуждение Флоры"), принц Коклюш ("Щелкунчик") и много различных pas de deux и pas de trois.)

4 (Арлекин ("Арлекинада"), Пьер ("Привал кавалерии"), Лука ("Волшебная флейта"), Готье ("Голубая георгина") и др.)

Таким образом, я все же получил главные роли, не имея никакой протекции, не принимая никаких мер к тому, чтобы ими завладеть, никаких, кроме старательного и любовного их исполнения. Другие танцовщики с этим примирились, а начальство стало ко мне очень хорошо относиться. Особенно ко мне хорошо относился М. Петипа. В последнем своем балете "Роман бутона розы" он поручил мне главную мужскую партию - Мотылька. Балет должен был быть дан впервые на парадном спектакле в Эрмитажном театре, а потом войти в репертуар. Музыку написал Р. Дриго. Кажется, там были две балерины. Помню на репетиции О. И. Преображенскую. Она, вероятно, изображала "Бутон". Постановка Петипа была такой же изящной, как и во многих других его балетах. Я убежден, что талант Петипа нисколько не был в упадке, как утверждали его враги. Наоборот, несмотря на старость, он до последних дней работы был полон художественной силы, к которой присоединил еще колоссальный опыт. К моему большому огорчению, эрмитажный спектакль был отменен, постановка осталась незаконченной, и сам мастер скоро совершенно ушел из театра.

Рис. 36. М. Фокин - Дезире. 'Спящая красавица'. Мариинский театр. 1904

Теперь от "Романа бутона розы" перейду к своему роману. Он тоже еще не закончен. Он счастливо продолжается.

Рис. 37. М. Фокин - Друг Арлекина. 'Арлекинада'. Мариинский театр. 1900

Я уже упоминал о маленькой девочке, Верочке Антоновой, которую "покорил" на выпускном спектакле. Теперь она превратилась сама в выпускную воспитанницу, подающую большие надежды как "характерная" танцовщица. О ней говорили как о будущей заместительнице Марии Петипа. И в труппе, и среди начальства школы говорили о двух замечательно красивых воспитанницах, о Людоговской и Антоновой. Ценители красоты делились на две партии. Одни отдавали предпочтение Людоговской, другие Антоновой. Я сразу примкнул ко второй партии. Я признавал замечательную красоту Людоговской, но мне казалось, что сознание своей красоты вредит ей. Она как будто и танцами, и походкой, и всеми движениями говорила: "У меня такое лицо, такой профиль, такие большие глаза, что мне ничего больше не надо, не к чему быть грациозной, да и танцы мне не нужны". Антонова, мне казалось, совмещала и красоту, и грацию, и талант. Я разбирался в этом "сложном вопросе" как лицо совершенно незаинтересованное, как "эстет". Я не знал, что судьба моя, вся будущая жизнь будет соединена с этой самой В. Антоновой. Но об этом уже догадывались другие. Первой проникла в тайны грядущего инспектриса школы Варвара Ивановна Лихошерстова. Она нашла дневник воспитанницы Антоновой и его экспроприировала. Из дневника она узнала тайну девушки. Сколько слез было пролито! Сколько стыда за самые невинные мечтания было пережито!

В[арвара] И[вановна], очевидно, меня недолюбливала. Не знаю, за что. Может быть, за постоянное опаздывание на уроки, может быть, за мой успех у некоторых воспитанниц, а может быть, еще за что-нибудь. Кроме того, она покровительствовала Людоговской1 и, вероятно, по психологии людей пристрастных, ей казалось, что нужно враждебно относиться к конкурентке ее протеже. Во всяком случае, она жестоко притесняла влюбленную в молодого учителя девочку. Но страдания только усиливают любовь. В[арвара] И[вановна] подливала масла в огонь, и он разгорался. На отношениях подруг все это никак не отражалось. Из-за них спорили и злились, а они были очень дружны. Я же ни о чувствах девочки, ни о ее "страданиях" не имел ни малейшего понятия.

1 (Сбоку на полях Фокин написал: "а инспектор [был] за Антонову".)

Пользуясь у публики при своих выступлениях большим успехом, я получал много писем с комплиментами и выражениями чувств. Я складывал письма стопочками и гордо посматривал, как коллекция растет, как увеличиваются эти вещественные доказательства моего успеха и моей "неотразимости". Однажды, пересматривая письма, я заметил, что многие из анонимных посланий написаны одним и тем же почерком, хотя слог, стиль, содержание были совершенно разные. Через несколько лет я узнал, что несколько старших воспитанниц приказывали девочке Антоновой писать под их диктовку послания (у нее был красивый почерк). Не послушаться старшей она ни в каком случае не могла. Но так как письма отсылались без подписи, то старшая думала, что письмо идет от нее, а девочка писарь считала, что от нее. Она никогда бы не решилась писать любовное послание, но вложить свою душу в чужие строки - это не большой грех.

Помню очень хорошо экзамен. Перед нами, сидящими за большим столом с карандашами и бумагой для отметок учителями, выстраивались в ряд воспитанницы. В накрахмаленных танцевальных платьицах они проделывали сперва экзерсис, потом adagio и, наконец, allegro. Мы судили их таланты и ставили отметки. Представляю себе, что переживала каждая девочка! Надо было, стоя на одной ноге, другою медленно водить в воздухе, переходя из одной трудной позы в другую, не теряя равновесия, не дрогнув, а в это время душа трепетала от страха. Когда же среди экзаменаторов еще был "он", опасность потерять равновесие, aplomb, как говорят в балете, удваивалась. Помню, как геройски вышла из этого испытания воспитанница Антонова, и как я ей от чистого сердца поставил 12 баллов.

После экзамена мы собирались в кабинете инспектора. Оглашалось имя ученика или ученицы, и потом каждый преподаватель называл отметку. Когда названа была Антонова Вера, зазвучали 11, 12, 11, 12... Ничего в этом удивительного не было. Она была отличной ученицей и имела как знак отличия "белое платье". Но когда я провозгласил "двенадцать", В[арвара] И[вановна] резко оглянулась на меня, многозначительно подняла брови, раскрыла широко глаза и сжала губы. "Вам, Мих[аил] Михайлович], нравится, как танцует в[оспитанни]ца Антонова?" - сказала она с ударением на каждом слове. "Очень нравится! - преувеличенно громко и уверенно ответил я, тоже подымая брови, тараща глаза и складывая губы. - Особенно developpe a la seconde", - добавил я с уверенностью, что в дебри технических названий инспектриса за мной не последует.

Про себя же я подумал: "Сколько бессмысленной "административной" злобы сидит в этой начальнице! Я, очевидно, являюсь вдохновителем этой злобы, а несчастная девочка страдает". В этот момент я почувствовал, что мне не безразлична судьба в[оспитанни]цы Антоновой. Затем всю жизнь я наблюдал, что ей суждено было быть постоянной мишенью для тех враждебных стрел, которые должны бы попадать в меня. Это я по какой-то причине, а может быть, по нескольким причинам имел особенную способность вызывать к себе вражду. Чистосердечно могу сказать словами Бомарше: "Я не был врагом моих врагов", но все же врагов у меня в жизни было много. Но в большинстве случаев люди, мною невольно обиженные, обойденные, мною не "оцененные", или просто люди, мне завидовавшие, относились ко мне ровно, скрывая чувства враждебные. И наоборот, они сейчас же и круто меняли свое отношение к ни в чем перед ними не провинившейся Верочке Антоновой, особенно когда она стала В. Фокиной.

Рис. 38. М. Фокин - Рыбак, Т. Карсавина - Жемчужина. "Наяда и рыбак". Мариинский театр. 1901

Но я забегаю вперед. Это уже развязка романа, а я хочу сказать немного еще о завязке. Завязка же, и очень крепкая, прочная завязка, произошла на "Красносельских спектаклях". Так назывались спектакли в деревянном летнем театре в Красном Селе, где стояла лагерем армия С-П[етер]б[ургского] военного округа. Публика состояла главным образом из офицеров с их семействами. Бывали на этих спектаклях часто великие князья, но сам царь бывал очень редко.

Путешествуя обычно часть лета, я успевал все же участвовать в этих спектаклях. Это представляло для меня и некоторую практику, и заработок, да еще я получал каждый сезон "царский подарок". Иногда словам "царский подарок" придается преувеличенное значение. Получается какое-то специальное выражение высочайшего расположения, чуть ли не царского восторга. Так, в книге о Нижинском А. Бурман сильно "опоэтизировал" случай получения им (не Нижинским, а Бурманом) золотых часов от царя. На самом деле: полковник Княжевич, директор данного театра, покупал (часто по предварительному соглашению с артистами) часы, туалетные сервизы и т. д. Деньги шли из кабинета его величества, но сам-то царь был очень 84 далек и, вероятно, ничего не знал об этих подарках. Расскажу другой случай "поэтической вольности" на ту же тему, так как он касается меня. Приехав через много лет в Америку, я имел интервью разом с несколькими репортерами. Боясь опоздать на репетицию, я посмотрел на часы. Один из присутствующих заинтересовался золотыми часами с царским орлом. Взял часы, осмотрел и спросил, что это написано внутри крышки. Мой менеджер г. Г[ест] взял часы и быстро перевел. Я уловил: "Михаилу Фокину от Николая" и еще с какими-то чувствами, которых мое незнание языка не позволило мне ни понять, ни оценить.

- Что вы говорите?! - спросил я с удивлением.

- А что же там написано?

- Павел Буре, поставщик его величества, - прочел я.

- Ну, это то же самое, - сказал г. Г[ест]. Он был одним из гениев рекламы.

Но вернусь к моему "роману". Когда в этих спектаклях стала участвовать только что окончившая училище В. Антонова, мы встречались с ней и на репетициях в школе и на сцене театра.

Последние репетиции каждой программы происходили в Красносельском театре утром в день спектакля. Затем приходилось целый день проводить в ожидании спектакля. Артисты столовались в ресторане против театра, а потом не знали, как убить время до вечера. Я убивал время великолепно. Одно такое "убийство времени" особенно памятно мне. Мы с Верочкой ходили по саду, по дорогам, а потом сели в лодку и поехали по гладкому спокойному озеру. Я не смотрел на часы, не думал о спектакле, в котором играл важную роль. Солнце заходило за горизонтом. В воде оно как бы себе навстречу подымалось. Казалось, оно говорило нам: "В единении - счастье!" (ведь природа говорит нам то, что мы ей подсказываем). Выйдя на берег, мы задержались в беседке. Режиссер уже волновался. Драматический акт, с которого обычно начинался спектакль, окончен, сейчас должен начаться балет, а ни Фокина, ни Антоновой нет в театре. Он имел двойную причину волноваться: как режиссер и как влюбленный в ту же В. Антонову. Она тоже исполняла ответственные танцы. Без нее тоже нельзя было начать. Но и она не напоминала мне, что надо спешить. Она сидела на балюстраде беседки. Я смотрел на ее силуэт, так чудно обрисовывающийся в сумерках на фоне потемневшего неба, держал ее за руку, целовал маленький мизинчик (на большее не решался) и говорил, говорил... Что я говорил? Теперь уже не помню. Я, вероятно, бредил, бредил наяву. В эту минуту я чувствовал, что две разные, до того совершенно чужие жизни, как два потока, сливаются в поток единый, более полный, содержательный, стремительный. А в это время по саду бегали и кричали: "Фокин! Антонова! Фокин! Антонова!"

Опомнившись, мы побежали одеваться. Вероятно, никогда мы так хорошо, так радостно не танцевали.

В день следующего спектакля, подымаясь по широкой лестнице в упомянутый ресторан к завтраку, мы встречаем знаменитого актера К. Варламова. Его называли "Король смеха". Очень большой, невероятно полный, он был воплощением благодушия и ласки. Для всех он был "Дядя Костя", сам относился ко всем, как к друзьям или своим детям.

"Стойте, голубчики, - остановил он нас с верхней ступеньки. - Чудная пара, оба красавчики, оба талантливые. Давайте лапки". Он взял нас за руки, соединил их и благословил: "Будьте счастливы!"

Вераша сконфузилась. Я же воспринял очень серьезно слова величайшего в России комика. "Да, мы будем счастливы", - подумал я.

Через несколько месяцев состоялась наша свадьба. Мне хотелось упростить, насколько возможно, церковную церемонию. Торжественность свадьбы, по моему мнению, не имела никакого отношения к будущему супружескому счастью. Я видел слишком много непрочных, кратковременных браков, вступление в которые было отпраздновано с большой помпой, и наоборот: самая скромная обстановка бракосочетания не могла поколебать моей уверенности, что я совершаю важнейший акт в моей жизни, соединяя ее с жизнью избранной девушки.

Другая причина избегать "пышной свадьбы" заключалась в том, что финансы мои были в печальном состоянии; я все потратил на путешествия. На красивую, торжественную свадьбу, которая дала бы удовлетворение религиозному и эстетическому чувству хотя бы невесты, я все равно не мог надеяться.

Обсуждая со священником Владимирской церкви план свадьбы и связанные с нею расходы, я робко высказал мысль, что, может быть, можно было бы обойтись без хора.

- Хорошо, - сказал батюшка, - мы с отцом дьяконом споем.

- А может быть, можно и без дьякона? - спросил я. Спросил и сразу понял, что этого не надо было делать, что я обидел старика священника своей попыткой так упростить обряд. Ведь то, что для меня не имело большого значения, составляло дело его жизни.

- Да что же вы, молодой человек? - сказал он. - Ведь вы же артист императорских театров?

- Да, батюшка, артист я императорский, а денег-то у меня мало... - сказал я в смущении.

Мы уговорились на 14 рублях за всю церемонию.

Свадьба совершилась в присутствии только самых близких родных. Шаферами были: брат Шура, муж моей сестры и два моих приятеля: Сергей Осипов и Сергей Григорьев.

Простота и дешевизна церемонии нисколько не отразилась на долгой и счастливой нашей брачной жизни, но иногда, когда я обращался к жене со словами: "Дорогая моя Вераша", она поправляла меня; "Какая же я дорогая? Вспомни, как мало стоило тебе на мне жениться!"

Какое же имеют отношение моя любовь и женитьба к предмету настоящей книги, к моей работе в балете, к моей балетмейстерской деятельности?