Глава седьмая. Начало педагогической работы. Класс А. А. Горского. А. Ф. Арендс. Сиротство. Ю. Ф. Файер. "Иосиф Прекрасный" К. Я. Голейзовского. Работа с В. Э. Мейерхольдом. Замысел постановки балета С. С. Прокофьева "Стальной скок" в Большом театре

Моя судьба сложилась так, что я стал одновременно танцовщиком и педагогом. Сразу по окончании Хореографического училища Владимир Александрович Рябцев, который был директором вечерних двухлетних курсов при Большом театре, пригласил меня давать уроки классического танца. На курсах занималась взрослая молодежь, пришедшая туда из закрывшихся частных студий, из самодеятельности, а также артисты эстрады, уже окончившие балетную школу. Обучение на курсах было платным. Доход поступал в фонд Хореографического училища при Большом театре.

Чем же привлекла меня педагогическая работа и почему я, восемнадцатилетний молодой человек, так увлекся ею?

Побудительным мотивом было изумление и пытливость. Балетный театр, как никакой другой, требует преемственности. Даже сегодня, когда написаны учебники, отшлифована методология движений классического танца, - педагог свои знания передает через показ и рассказ. А когда я начинал, учебников не было. В старину педагог, бывало, приходит в зал и начинает на ходу сочинять какие-то комбинации, а ученики в это время ждут и остывают. Системы, логики в построении движений не существовало. Но больше всего меня изумляло то, что разные педагоги совершенно по-разному толковали прием, с помощью которого можно исполнить одно и то же движение. Каждый исходил из собственного опыта, интуиции, не вникая в суть. Я спрашивал, например, какой рукой нужно сделать замах, когда выполняешь пируэт на полу вправо? Один педагог говорил - правой, другой - левой. Это ставило меня в тупик. Оставшись один, я подолгу пробовал то так, то эдак, пока сам не доходил, что замах нужно делать только правой рукой. Но и этого недостаточно. Чтобы вышло хорошее вращение, руки нужно обязательно потом соединить.

Так, в исполнении одного лишь движения я открывал миллион тонкостей и тайн. Эти знания не мог вычитать ни в одном учебнике, а собирал по микроскопическим крупицам. Лучший вариант я предлагал своим ученикам. Я хотел проверить каждое движение не только на своих собственных ногах, но и на ногах своих учеников.

В 1923 году меня пригласили преподавать в Хореографическое училище при Большом театре. В это время уроки классического танца там вели Александр Алексеевич Горский, Василий Дмитриевич Тихомиров, Иван Смольцов, Елена Адамович, итальянка Аделина Джури и другие. Стать педагогом школы Большого театра считалось огромной честью. Мне предложили мужской класс, в котором занимались Николай Попко, Лев Поспехин, Александр Радунский, Александр Руденко, Александр Царман, - всего двадцать или тридцать человек. А несколько позже я стал вести и женский класс.

В девять часов утра я давал класс, а потом сам бежал на урок к Горскому. У него занимались в основном женщины - Абрамова, Банк, Подгорецкая... Другие классы совершенствования артистов вели Тихомиров, Иван Смольцов, Леонид Жуков. Но я прекрасно понимал: то, что даст Горский, не даст мне больше никто. Технической стороне танца он придавал несколько меньшее значение, чем артистичности, выразительности, музыкальности. Конечно, если кто-то делал неверно, он поправлял. Но ювелирная отделка движений его интересовала мало. Хореограф-новатор, он и в классе допускал отступления от канонов и "школ". Экзерсис у станка был прост. Его исполняли у Горского как бы для того, чтобы разогреть мышцы. Но на середине зала сразу начиналось адажио, затем различные вращения, небольшие вариации, построенные на прыжках, которые могли бы украсить любой балет. Для выполнения их необходима была собранность, полная сумма знаний артиста. Горский обладал безукоризненным вкусом. Урок обычно проходил под музыку Чайковского, Шопена, Глазунова. Он отказывался от ритмически удобных, но примитивных мелодий. А ведь тогда в классе разрешалось делать с музыкой все что угодно, лишь бы было удобно балерине. Нужно ей выше прыгнуть, и пианист а-ах! - сделал во-от такую паузу... Ничего подобного не могло случиться у Горского. У него вообще в классе не работали, а танцевали, что по тем временам было большой редкостью.

Именно Горский первый открыл мне, что классическое па можно исполнять с разной стилистической окраской - на испанский лад, на русский или же в польском, "мазурочном" рисунке. Он сразу отверг виртуозность ради виртуозности. Движений "как бы ни про что" в танце быть не может. Каждое несет мысль, чувство, состояние, действие. Он стремился к психологическому реализму танца.

Показательна в этом смысле записка Горского, которую он оставил на гримировальном столе Маргариты Павловны Кандауровой перед премьерой "Жизели" в 1922 году. "Рите Кандауровой. Будьте буйной девчонкой - на пальчиках не танцуйте (конфетно). Прыгайте, как молодая козочка, и сойдите с ума по-настоящему. Умрите - всерьез, а не положив одну ножку на другую. А. Горский"*.

* (Из архива М. П. Кандауровой.)

Балетмейстер часто повторял: "Если танцовщик небрежен к артистической стороне своей работы во время урока, ему трудно будет обрести это столь необходимое качество сразу на репетиции, а позднее и на сцене".

Огромное значение придавал Горский тем движениям, которые развивали дыхание. Очень часто на сцене - и я сам потом на собственном опыте в этом убеждался - уже середина вариации "комкалась" из-за того, что не хватало дыхания, все силы уходили на первую часть танца. Задавая в классе свои адажио и вариации, Горский тем самым приучал нас правильно дышать. Учил умению распределять свои силы.

Как педагог я поначалу подражал Горскому и копировал его класс, впрочем, экспериментируя и сам. Школа при Большом театре, Хореографический техникум имени А. В. Луначарского и, наконец, Государственный техникум кинематографии, где к тому времени уже училась моя сестра Ра, - вот точки приложения моих педагогических сил в одном лишь 1923 году. Сил было много, а ученики - такой благодарный народ, и, разрываясь на части, я везде успевал. В кинотехникуме доходило даже до курьезов. Будущие кинорежиссеры, актрисы и художники горели каким-то особенным желанием танцевать! Человек сто держалось, а вернее, висело на "палке" во время класса, поэтому она без конца ломалась. Чтобы как-то ограничить число жаждущих, я, грозный педагог, ввел суровую дисциплину. За одно шепотом произнесенное слово выгонял из класса. Поэтому уроки проходили прямо-таки в мертвой тишине.

Если бы меня увидел Горский, думаю, он был бы изумлен, что его робкий ученик при необходимости может быть таким львом. Зато дирекция техникума была в полном восторге: "Какая у Мессерера грандиозная дисциплина!"

Но я вновь хочу вернуться к занятиям с Горским. Обычно они начинались с появления в дальних дверях зала седого, сгорбленного старика - балетного дирижера Андрея Федоровича Арендса, грозы оркестрантов, балетных премьеров и премьерш, не говоря уж о зеленой молодежи. Он медленно приближался к роялю, и мы хорошо успевали рассмотреть его ледяное величие, тугую крахмальную манишку, подпиравшую подбородок, лохматую пачку нот под мышкой, которые он долго раскладывал на рояле.

На оркестровых репетициях маэстро был форменный тиран. Едва начав дирижировать, он тут же останавливался. Скрестив руки, как Наполеон, Арендс устремлял ледяной взгляд на провинившегося. "Что вы играете? - любопытствовал он. - Покажите мне ваши ноты". Оркестрант поднимался со своего места и нес ноты Арендсу, однако тот даже не взглядывал в них. "Здесь - "си", а вы играете "фа"! - говорил Арендс убийственно и надолго умолкал, давая музыканту вдоволь публично намучиться угрызениями совести. Потом взмахом даже не руки, а локтя отпускал его на место, а сам резким коротким жестом запускал истомившийся оркестр в работу. Едва музыка брала разбег, Арендс вновь ее пресекал.

Юрий Федорович Файер был в оркестре первой скрипкой. Арендс распекал его самым страшным образом за малейшую провинность. Наблюдая это чуть ли не на каждой репетиции, я с невольным ужасом думал: как же маэстро вообще доводит спектакль до показа? И как его оркестр, такой несовершенный и весь в ошибках, играет в Большом театре? Конечно, я понимал, что это лишь иллюзия несовершенства. То, что другие почитали бы законченным, Арендс считал еще черновиком. Весь его вид говорил - я служу Музыке и никому не позволю вить веревки из Нее и из себя...

Тогда я не знал, что именно грозный Арендс воспитывает из первой скрипки своего оркестра будущего великого балетного дирижера. Что Файер, несмотря на все распекания, стал "тенью" Арендса, этого "рыцаря своего дела, своей профессии". "Только ли я был жаден до того обилия знаний, что давал он мне? - писал Ю. Ф. Файер в своих воспоминаниях. - Или же и он, сознавая свои немолодые годы, спешил поделиться со мной всем, что имел? Как бы то ни было, решив однажды, что я достоин его опыта, он оставался щедр всегда.

Чем мог отплатить я ему? Отвечать на доверие Арендса я мог одним: впитывать все, что я узнавал от него, и добросовестно выполнять его требования.

А требования эти были немалыми"*.

* (Файер Ю. О себе, о музыке, о балете. М., "Сов. композитор", 1970, с. 142.)

Балетные репетиции с Горским происходили в том же духе, что и оркестровые. Когда Горский ставил, он страшно увлекался, забывал обо всем на свете, танцевал, махал руками и дирижировал. Вот этого Арендс, сидевший рядом с пианистом, совершенно не мог вынести. Рояль смолкал. Горский, не замечая грозы, азартно кричал: "Пожалуйста, еще раз!" Но ответом ему было молчание пианиста. "В чем дело?" - спрашивал Горский. Тогда Арендс поворачивался к нему как-то особенно торжественно и деревянно, всем туловищем: "Кто будет дирижировать, вы или я? Если вы, тогда я ухожу". И медленно поднимался со стула. Тут все бросались его останавливать и заверять, что это больше не повторится. Причем Горский бывал смущен больше всех. Репетиция возобновлялась. Горский снова входил в раж, танцевал и дирижировал. "Как, опять? - изумлялся Арендс. - Тогда я пойду..."

И уходил, такой непреклонный.

Александр Алексеевич с минуту стоял, виновато поникнув головой. Весь его вид говорил: "Ведь вот какое недоразумение..." Потом он обращался к пианисту: "Пожалуйста, еще раз!"

Тут мы все смелели, и работа шла бойко и весело.

Самое изумительное заключалось в том, что Горский и Арендс в творчестве были единомышленниками, соратниками, товарищами. Оба пришли в Большой театр в одном, 1900 году. И все свои постановки, составившие славу московского балета, Горский осуществил именно с Арендсом!

И ушли оба из театра тоже в одном и том же году - в 1924-м. Уже навсегда. Андрей Федорович - весной, Александр Алексеевич - осенью, 20 сентября.

Помню чувство ужаса, сиротства, метаний и горчайшего недоумения, которое я испытал, узнав, что мой великий учитель умер в больнице от нервного и физического истощения...

В тот день я не мог работать, бродил по улицам и все думал: "Как же я теперь без него?" Помню, я подошел к театру, и впервые это прекрасное здание показалось мне внутренне пустым, чуждым и даже враждебным. Я знал, что несправедлив, но я так чувствовал в тот отчаянный день и ничего не мог с собой поделать. Я представил себе сцену, стул, на котором сидел Горский, навсегда для меня пустой. Вообразил здесь Ивана Смольцова или Василия Дмитриевича Тихомирова, и одиночество мое лишь усугубилось. Я решил, что не пойду к ним в ученики. Буду работать один. Пусть для балетного артиста это очень трудно, почти катастрофично - работать без внимательного взгляда, без замечаний по каждому движению. Но кто мне мог заменить Горского! Благодаря его доброте, участию, вере, - которая, кстати говоря, никогда не декларировалась прямо, но всегда как-то сказывалась, мудро, чутко и внятно, - я стал танцовщиком.

Я вдруг вспомнил, как смеялся Горский, по-мальчишески, запрокинув голову, когда ему нравилось какое-то движение или что-то особенно ладилось на репетиции.

В этот день я как-то сразу повзрослел, посуровел. Театральный характер - это мужество выжить в буднях, это работа всему вопреки...

Связь времен со смертью Горского и Арендса не прервалась. Рана заживала долго, но, по замкнутости моего характера, никто не догадывался о ней.

За дирижерский пульт встал Юрий Федорович Файер. На долгие годы нас связала с ним творческая совместность, дружба, нежность.

На моей жизни второго такого балетного дирижера не было, да, может, больше и не будет!

Воспитание балетного дирижера - великое дело. И Арендс его исполнил.

"С согласия Андрея Федоровича я стал присутствовать на всех репетициях и спектаклях, которые он вел. Постоянно посещая хореографические классы, я постепенно набирался познаний в технике танца", - писал Файер в своей книге*.

* (Файер Ю. Указ. соч., с. 144.)

Да, Юрий Федорович действительно приходил в классы каждый день. Как и Арендс, он садился у рояля и смотрел репетиции и классы разных педагогов. Он не только набирался познаний в технике танца, но познавал и особенности исполнителей. Когда Файер дирижировал спектаклем, я был абсолютно спокоен. По тому, как я вышел, он уже чувствовал, как я буду сегодня танцевать. Если я делал слишком большой прыжок, Файер мог чуть-чуть затянуть музыку, хотя это его сердило. И он часто спорил, выходил из себя, возмущался, но и отходил быстро - у него был добрый, покладистый характер. Файер никогда не дирижировал под танцовщика или танцовщицу, но аккомпанировал им, помогал раскрыть музыкальное содержание. В классических балетах Чайковского и Глазунова совместная точность дирижера и исполнителя особенно необходима. Когда это было нужно, он управлял оркестром с необыкновенным темпераментом, пламенно, бравурно. И, наоборот, лирические па-де-де, адажио Файер дирижировал так мягко, нежно, задавал такое настроение, что ты не мог танцевать иначе, как с тем же настроением. Он помогал раскрыть движение до конца. А образ и строится из этих полутонов, нюансов. Публика может их не заметить, но танцовщик чувствует единомыслие с дирижером очень тонко.

У Юрия Федоровича было плохое зрение, он видел только в прямом направлении, и эта болезнь обострила его память, которая и без того была феноменальной. Всеми балетами он дирижировал без партитуры.

Когда спектакль кончался, Юрий Федорович приходил домой и начинал обзванивать всех исполнителей. Прославленной прима-балерине он мог сделать множество замечаний. Там она не вовремя вступила, в другом месте - не довертелась. И так далее... Сколько раз он звонил мне уже во втором часу ночи - хвалил. Или, наоборот, порицал за лишние пируэты. "В следующий раз ни за что не затяну!" - обещал он. Эта удивительная доброжелательность, заинтересованность творила чудеса. Ведь в искусстве не может быть ничего страшнее равнодушия!

Если по каким-то причинам Файер не мог вести спектакль и приходил другой дирижер, для нас это было катастрофой. Почему? На репетиции новый маэстро уславливался с танцовщиками о ритме и темпе, но на спектакле все эти условия нарушал. Допустим, вариацию вдруг даст так быстро, что ты уже не думаешь об образе, а только - как в музыку попасть, успеть за бешеным ходом дирижера. И танцуешь, пропуская целые куски. И получалось не творчество, а одни лишь муки.

Но вновь появлялся за пультом Файер, и мы обретали душевное равновесие. На спектакле дирижер - единственный человек, который остается между тобой и темным провалом зала. И когда он чувствует твое состояние так, как будто танцует сам, ясновидящим взглядом и обнаженными нервами, наступает успех!

Ведь высокая театральная культура и состоит в сотворчестве дирижера, исполнителя, балетмейстера, оркестра, режиссера. И в балете и в опере. В те годы дирижер вообще как-то больше общался с актером. В Большом театре одновременно работало блестящее созвездие оперных дирижеров - Сук, Пазовский, Голованов, Штейнберг, позже - Самосуд, Небольсин, Мелик-Пашаев. И вот идешь по коридору и видишь: в одной комнате с певцом репетирует Голованов, в другой - Пазовский, в третьей - Мелик-Пашаев. И сколько советов дают они артисту по трактовке партии, по партитуре... А сейчас, мне кажется, эта традиция в театре умерла. Сегодня с певцом, как правило, репетирует концертмейстер. Сегодня и в балетном классе вы почти не увидите дирижера. А уж чтобы после спектакля руководитель оркестра звонил танцовщику и, подобно Файеру, говорил: "Знаешь, все было хорошо, но..." и дальше по косточкам разбирал бы все огрехи... Об этом теперь можно лишь мечтать!

В Большом театре Юрий Федорович несколько раз бывал не только музыкальным, но и художественным руководителем балета. Он участвовал в составлении репертуара, утверждал составы исполнителей. Ответственнейшая работа! Конечно, Файер не лишен был и своих недостатков. Возможно, он несколько консервативно относился к новым либретто, с трудом воспринимал новое в танцевальной лексике, абсолютизируя свой патриотизм в отношении к старым классическим балетам. Но на художественном совете с ним можно было спорить. А так как огромное его достоинство состояло в том, что он любил молодежь, мы часто и с азартом эксплуатировали эту любовь для достижения своих творческих целей. Когда кто-то высказывался против, Файер обычно прерывал оратора: "Я же первый об этом сказал". Это была его любимая фраза. Юрия Федоровича настолько убеждали выступления, что ему начинало казаться, что подобные мысли уже ему приходили. Он даже спрашивал: "Вы помните?" Никто, конечно, не помнил, и все относились к этому с юмором. Все можно было простить человеку, который жил одной страстью - музыкой и балетом.

Он волновался, когда артисты уезжали на гастроли. Обычно вслед им летели его телеграммы. Одна у меня сохранилась. Он прислал ее в Ленинград, куда мы ездили с Лепешинской в мае 1941 года:

"Желаю успеха, мысленно с вами. Файер".

И так бывало всегда. В этой подробности он весь...

Двадцать пятый год - первый после смерти Горского - прошел для меня под знаком еще двух имен - Голейзовского и Мейерхольда.

В ту пору Голейзовский поставил в Большом театре балеты "Иосиф Прекрасный" и "Теолинда".

Ныне о Голейзовском выходят фильмы, фотоальбомы, готовятся к изданию его труды. "Иосиф Прекрасный" признан советской классикой. Известный американский хореограф Джордж Баланчин пишет, что он очень многое взял у Голейзовского (он видел его постановки), и называет его "балетмейстером века".

И теперь даже трудно представить себе, какие споры кипели вокруг его работ, порождавших сонм отрицателей и поклонников! Нападал он, нападали на него, прямо рукопашная схватка!.. Его отношения с балетным руководством Большого театра были на грани скандала. "...Кроме старья и пошлятины, как известно, ничего на сцену Большого театра не допускалось, - писал он. - В ГАБТе сейчас идет борьба не на жизнь, а на смерть. ...Молодняк, конечно, в первом ряду... Мы боремся давно, упорно и пока завоевали... сантиметра 2-3". Голейзовский призывал дирекцию спасать "завоевания балетной революции от неожиданностей, могущих быть гибельными, а мы, художественные руководители, спасем балет от пошлятины, херувимов и прочей дряни"*.

* ("Современный театр", 1927, № 11, с. 169.)

Это писалось в 1927 году. И пожалуй, именно балет "Теолинда", остроумная, легкая, озорная пародия, был полемически заострен против "пошлятины, херувимов и прочей дряни". Вот его пародийный сюжет: "Группа разбойников во главе с атаманом Раулем собирается праздновать удачный набег на купеческий поезд. В ущелье, где спрятались разбойники, появляется Лизетта с подругами; они собирали ягоды и заблудились. Разбойники решают сделать их своей добычей. Горная фея Теолинда, тронутая мольбами девушек, превращает разбойников в фавнов, а девушек в сильфид. Прилетевший амур ранит сердца фавнов стрелой любви и говорит: если разбойники пообещают Теолинде бросить разбой, она снова вернет их в прежнее состояние. Разбойники обещают. Рауль женится на Лизетте"*.

* ("Нов. зритель", 1925. № 22, с. 22.)

"Иосиф Прекрасный" Сергея Василенко и "Теолинда" на музыку Шуберта давались обычно в один вечер, и попасть на эти спектакли было трудно, таким успехом они пользовались.

Голейзовский перенес их на главную сцену из Экспериментального театра. И сразу после премьеры разгорелся жаркий спор. Борис Асафьев усмотрел резкий диссонанс между музыкой Василенко к балету, сочинением "ни свежим, ни ярким, ни характерным", но имеющим все-таки "вкус, художественный отбор, смысл и серьезность задачи и выполнения", и "грубо-эротической эксцентрикой Голейзовского", его грубой трактовкой наготы - "смесь физкультуры с "Moulin Rouge"*. Даже В. П. Ивинг при всем уважении к несомненному таланту Голейзовского, художника "больших возможностей", считал, что его искусство "все еще питается настроениями пресыщенности и разочарованности, которые свойственны эпохе бесившегося с жиру капитализма". Далее критик порицал хореографа за то, что тот, противопоставляя себя старому балету, приносит танец в жертву пластике. "Если проявление виртуозной техники, радостная игра здорового тела, крепкий темп движения повышают жизнеустойчивость зрителя, заряжая его бодрыми ощущениями, то на чье сочувствие рассчитаны изнывающиеся, томящиеся позы, излюбленные Голейзовским?"**.

* (Асафьев Б. В. О балете. М., "Музыка", 1974. с. 118.)

** ("Жизнь искусства". Л., 1925. с. 4.)

Вульгарные рецензенты бранились, и вовсе не выбирая выражений. Появилась, например, статья под названием "Вечер эксцентрической эротики".

А были и такие критики, которые отрицали балет за использование библейских мотивов.

По легенде Иосиф был продан в рабство братьями, возненавидевшими его за красоту. Он попадает во дворец к фараону, и в него влюбляется жена фараона - Тайях. Красота Иосифа пленила Тайях, но юноша отказывается от любви всесильной властительницы. Оскорбленная Тайях оклеветала Иосифа, и его подвергли жестокому наказанию.

Такое содержание смущало тех, кто современность балетного спектакля понимал чересчур прямолинейно. По их разумению, на сцене должны были действовать герои, чьи прототипы трудятся на заводах, в торговых предприятиях, в спортивных обществах. "Советизацию балета" эти критики видели в том, чтобы деятели искусства приходили на заводы слушать "музыку станков для вдохновления будущих музыкальных произведений"*. А Скрябин, например, любимый композитор Голейзовского, объявлялся певцом упадка, мечтавшим "оторваться от жестокой действительности, забыться, уйти в "потусторонние" миры, где сознание жизни меркнет, растворяясь в бредовом тумане мистических перевоплощений" и оргиастических упоений "освобожденного духа"**.

* ("Рабис". 1927, №43, с. 6.)

** ("Рабис". 1927, №43, с. 6.)

Читать старые рецензии поучительно хотя бы потому, что на них лежит нестираемый знак эпохи. И они лишний раз подтверждают, что ошибаются люди, но не время.

Слова пожелтели от времени. А Голейзовский, пережив своих отрицателей, остался Голейзовским...

Так что же было на самом деле?

"Молодняк" действительно шел за Голейзовским, увлеченный новизной его дерзаний. Сам хореограф к критической хуле относился философски. Он хорошо знал, чего хотел. Как знал и то, что действительно нов и непривычен.

Он безгранично верил в возможности танца. Любил повторять, что балет - это искусство искусств, это мысль и ритм!

Он смеялся над Петипа, говорил, что искусство его старо. Своим учителем почитал Фокина, отчасти Горского. И ненавидел тех своих коллег, которые ограничивались умеренными дерзаниями. "Дальше арабеска не идут!" В его устах это звучало убийственно.

Я танцевал в обоих балетах Голейзовского - и в "Иосифе" и в "Теолинде". В "Иосифе" сначала раба, потом главную партию. А в "Теолинде", как я уже писал, этакого пародийного Зефира, утрируя позы персонажей подобного рода.

Если Голейзовский высвободил тело танцовщика от костюма, оставив лишь детали одеяний, то, конечно, не в угоду Эросу, как это вменяли ему в вину. Он хотел показать красоту тела в стихии танца. "Раздрапированное", освобожденное от тряпья, оно уподобилось прекрасной, одухотворенной глине в руках ваятеля, который "лепил" из него все, что хотел. Да Голейзовский и был скульптором, художником (в детстве он учился рисованию у Врубеля), поэтом, философом.

Голейзовский высвободил не только тело, но и пространство сцены, избавив его от рисованных декораций и всяческой бутафории. Сегодня черный строгий фон и несколько деталей, символизирующих эпоху, в которую происходит действие, никого не удивляют. А тогда это тоже казалось дерзостью. Оформлял "Иосифа Прекрасного" художник Борис Эрдман. Он построил "конструктивистские" площадки, переходы, лестницы, которые легко преобразовывались то в ровную, чуть всхолмленную пустыню, по которой тянулся караван с рабами, то в монументальное сооружение дворца фараона, своими вертикальными членениями напоминавшее египетские барельефы и в то же время рисунки современных кубистов.

Голейзовский верил, что тема и сюжет вечны. "Изменяется только их изобразительная форма, диктуемая временем. Поэтому любую тему и любой сюжет надо одевать в краски времени, иначе они не прозвучат"*.

* (Мгновения. Касьян Голейзовский. Фотоальбом Л. Т. Жданова. М., "Планета". 1973.)

И в "Иосифе" он создал свой язык, свой стиль, узнаваемый и отличимый по первой же "строке". Искания сегодняшнего балетного театра нитями преемственности связаны с этим спектаклем.

Голейзовский занимал танцовщиков, выученных на классической школе. Но не абсолютизировал классический канон. У него были и "пальцы", и классические позиции, и перекидные жете, но он придумывал много отличных от классики движений, построенных на пластике. Он предлагал совершенно новые поддержки, подъемы, основанные на гибкости, на скульптурности поз. И исполнителям, воспитанным на старых приемах, это трудно было выполнить. Слишком непривычным казалось и "переплетение тел", и совершенно особые положения рук, ног, корпуса. Голейзовский ставил на "пальцах", но не выворотно, как в классике, а свободно. Тогда, помню, все заговорили о том, что он открыл в балете шестую позицию: ноги вместе! И из этой позиции строил интереснейшие движения.

Репетиции с ним были удивительны...

В отличие от Горского его не интересовала нюансировка психологии персонажей, детализация сюжета. Он ставил перед исполнителем совершенно иные задачи.

"Только ассоциативно мыслящий человек может быть художником", - утверждал он. И в танцовщике больше всего ценил воображение, способность на посыл, на движение, на импровизацию внутренней жизни. Голейзовский считал, что главное в работе с артистом - показать ему принцип, первый виток, а все остальное он должен развить сам.

Как хореограф Голейзовский обладал исключительно сильной индивидуальностью. И танцовщик, в общем-то, послушно следовал всем его велениям. Но при этом ни у кого не возникало чувство, что Голейзовский диктаторски втискивает себя в исполнителя. Казалось, он вообще не приходит на репетицию с готовым решением, а импровизирует прямо у всех на глазах. Меж тем Касьян Ярославич, конечно, уже нес рожденный музыкой танец в своем воображении.

Ю. Ф. Файер (а он дирижировал "Иосифом" в очередь с композитором С. Н. Василенко) писал в своей книге, что в музыке балета ощущалась "какая-то томительность", "жаркое марево над песками". Это подчеркивали голос и хор за сценой, "которые вокализировали на гласную "а" ..."*.

* (Файер Ю. Указ. соч., с. 181.)

Вот эта томительность как бы затихающего вскрика "а-а ..." пронизывала танец, в котором выпевалась высокая лирика и страсть, все оттенки состояний. Пластика "Иосифа" была бездонной, льющейся, длящейся в пространстве, пронизанной негой. Голейзовский провел детство в Бухаре. На всю жизнь остались в его памяти "орнаменты древних мазаров и мечетей Средней Азии, прозрачный, бушующий хрусталь горных рек Памира и Таджикистана, озаренные мыслью узоры, выбитые и вычеканенные руками безвестных мастеров прошлых столетий на древнем оружии..."*.

* (Мгновения. Касьян Голейзовский. Фотоальбом Л. Т. Жданова.)

На репетиции он приходил переполненный стихами, музыкой, ассоциациями. Он творил как мастер, зрению которого мир открывается в нерасторжимом единстве и гармонии. В танце и через танец Голейзовский видел и облако, и орнамент, и строку стихотворения, и изгиб ветки, и тело, и полет стрекозы над голубой водой реки - все пластическое пространство природы, в которой бодрствующая душа художника отыскивает поэзию и смысл там, где другие их не находят.

И при этом Голейзовский ставил танец не просто на определенную музыку, но и на исполнителя, исходя из его индивидуальности, его единственности.

Премьеру "Иосифа" танцевал Василий Ефимов. На мой взгляд, это был странный танцовщик, какой-то изломанный, вычурный. Но, очевидно, он выражал те настроения, которых ждал Касьян Ярославич. Ефимов хорошо рисовал. Мне запомнились его рисунки "под Бакста". Возможно, это тоже импонировало Голейзовскому.

А как прекрасна была в роли Тайях Любовь Банк - истинная танцовщица Голейзовского! Их сотворчество было необыкновенно плодотворным. Красивая, выразительная, артистичная, она великолепно играла сцену, в которой Тайях, всесильная властительница, унижалась перед рабом, соблазняя его. Иосиф ее отвергал. Она тянулась к нему, ползла за ним, а потом прыгала ему на плечо, как пантера...

Мне интересно было танцевать первую свою роль в этом балете - раба. Он должен был в прыжке перемахнуть с одной площадки на другую, пролетев в воздухе метров семь. Это был прямо-таки акробатический прыжок. И публика замирала, как в цирке, когда артист делает под куполом рискованное сальто. Голейзовский располагал исполнителей на площадках, устроенных на разных уровнях, сочиняя неожиданные по оригинальности группировки, похожие на ожившие барельефы огромной выразительной силы.

Позже я танцевал Иосифа, но иначе, чем Ефимов. Не сладко-лирично и рафинированно, а как молодого, сильного воина, мужественно, с героикой.

В "Иосифе Прекрасном" Голейзовский впервые предложил покрасить обнаженные тела танцовщиков и танцовщиц в разные цвета. Ноги, руки, торс - все.

Когда появлялся фараон, подданные устраивали перед ним пышное празднество. Танцевали негры, иудеи, египтяне... Так вот иудеев окрасили в желтый цвет, египтян - в шоколадный, негров - в черный. Банк была в облегающем лаконичном костюме с серебряным опоясанием вокруг бедер. Все это гармонировало с бело-розовым тоном ее тела, так что издали она казалась обнаженной. На голове ее был убор египетской царицы, вернее, даже не убор, а некий его символ.

Краску разводили на воде, и потом она плохо смывалась. Тогда душевых в театре не существовало. После спектакля артисты обычно умывались в тазу. Для "Иосифа Прекрасного" под сценой срочно устроили два душевых отделения, женское и мужское. Мы все очень долго мылись, но краска не поддавалась, и мы уходили домой раскрашенными, удивляя прохожих. Тогда кто-то предложил разводить краску не на воде, а на спирту или одеколоне. Эффект был поразительный: краска мгновенно смывалась. Нашему примеру последовали актеры, занятые уже в других спектаклях. Они тоже стали красить тело. А потом к этому привыкли, как будто так было всегда. И забыли, что придумал это Голейзовский...

Однако хореографу все труднее становилось работать. Правда, Голейзовский много ставил в "Мюзик-холле". Там я видел его знаменитых "герлс". Тридцать две девушки, стоя на длинных ступенях, делали одинаковые движения, потом по очереди приседали и выпрямлялись, ведя руки снизу вверх. Получалась "змея", переливавшаяся блестками костюмов. Позднее многие хореографы заимствовали этот прием у Голейзовского.

В 1929 году Голейзовскому с большим трудом удалось поставить в Большом театре концертную программу. Ему не давали помещения для репетиций до тех пор, пока в дело не вмешался секретарь Президиума ЦИКа А. С. Енукидзе. Артисты работали с хореографом в свой выходной день - по понедельникам.

В 1933 году он осуществил еще одну программу.

Голейзовский ставил танцевальные поэмы на музыку Шопена, Листа, Рахманинова. Он поставил мне номер "Святой Себастьян" на музыку Двенадцатого этюда Скрябина, в которой слышен мятущийся порыв скованного борца.

Я был обвит красными лентами с воткнутыми стрелами. Казнимый Себастьян то молил о пощаде, то призывал к борьбе. Это был танец-метафора, многозначно выражавший тему Голейзовского - столкновение добра, веры, красоты с истребляющими силами зла, косности. Вообще для Голейзовского однозначность была врагом образности. Поэтому "Святой Себастьян" мог трактоваться и так, а мог и иначе, ибо содержал смысл, не подвластный слову, прямой расшифровке.

"Себастьяна" мы показали в Большом театре на вечере постановок Голейзовского. И без преувеличения могу сказать, он произвел эффект разорвавшейся бомбы - такой был успех!

Но, гиперромантик и революционер формы, Голейзовский все более приходился не ко двору балетному театру. Множественность исканий сменило на долгие годы то направление в хореографии, когда каждое танцевальное движение было сюжетно оправдано и диктовалось прямой конкретностью поведения героев. Симфонизм, многозначная образность танца отступали перед требованием логически оправданных поступков, которые танец, скорее, "обшивал". Эти балеты больше приближались к драматическим спектаклям, нежели к тем действам, где все - страсть, состояния, фантазия - передается посредством танцующих тел...

Судьба Голейзовского складывалась трудно. Утратив сцену, он принужден был к молчанию на долгие годы. А ведь хореограф, в отличие от писателя, не может сочинять балеты "в стол".

Правда, впоследствии мы еще не раз встречались с Касьяном Ярославичем в совместной работе. Для нас с Ириной Тихомирновой он поставил вальс А. И. Хачатуряна. Мы исполнили его в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Потом я предложил пригласить Голейзовского поставить номера для учеников Хореографического училища. Он был в это время в затяжном простое. На педагогическом совете меня поддержали, хотя были и противники этой идеи. Но мы хотели, чтобы балетная молодежь знала не одни лишь канонические танцы, а пробовала себя в чем-то другом. Касьян Ярославич поставил тогда концерт из двух отделений.

И лишь в 60-е годы он смог осуществить свою "Скрябиниану", а также балет "Лейли и Меджнун" на сцене Большого театра. Тогда произошла его встреча с новым поколением танцовщиц и танцовщиков - Бессмертновой, Максимовой, Васильевым, Лавровским, Ледяхом...

К. Я. Голейзовский и Н. И. Бессмертнова на репетиции 'Лейли и Меджнун'. 1964

Однако я вновь должен вернуться в 1925 год, к тому удивительному дню, когда в моем доме раздался телефонный звонок и голос в трубке сказал: "Здравствуйте. С вами говорит Мейерхольд".

Мы не были знакомы, я видел Всеволода Эмильевича, лишь когда тот выходил после спектаклей на поклоны в ТИМе - театре его имени (с 1926 года он стал называться ГосТИМом - Государственным театром имени Вс. Мейерхольда).

Мне ли рассказывать, как Мейерхольд был знаменит и каким событием становился каждый его спектакль! И вдруг этот человек обращался ко мне с просьбой поставить танцы в новом его спектакле "Учитель Бубус".

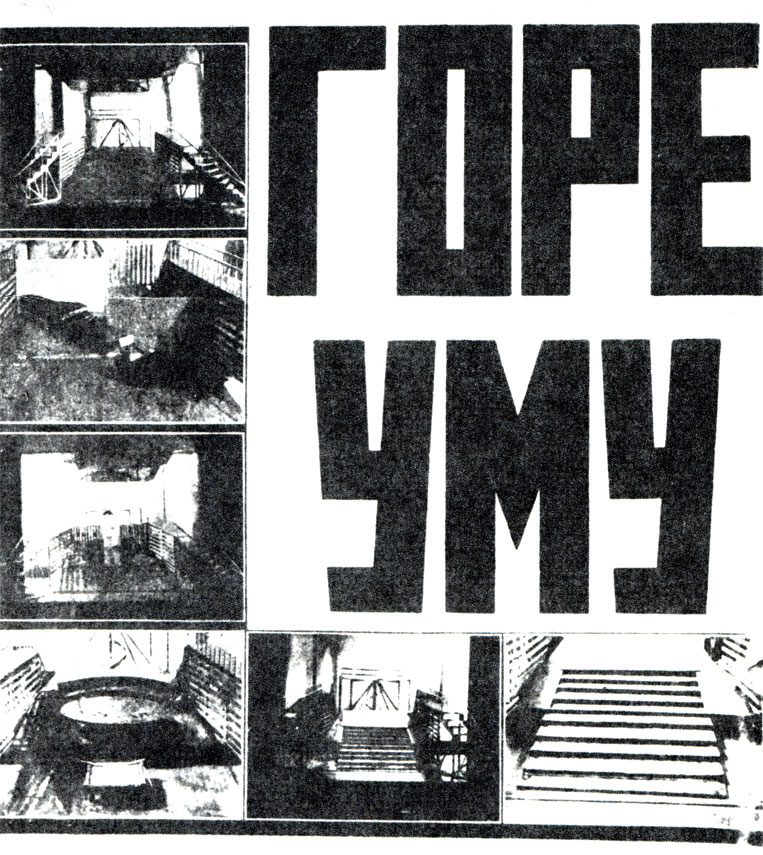

Программа спектакля 'Горе уму'. ГосТИМ. 1928

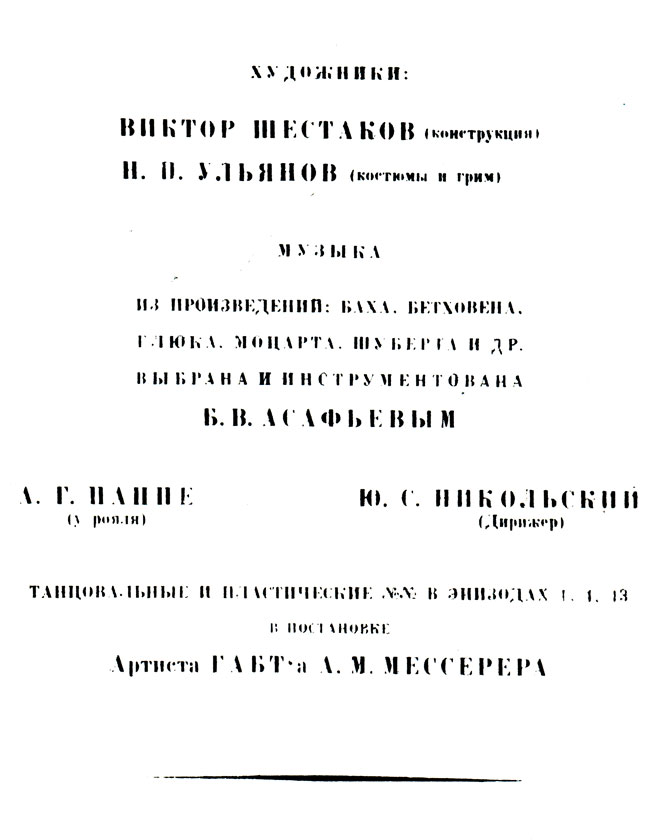

Страница программы спектакля 'Горе уму'. ГосТИМ. 1928

Я терялся в догадках: кто мог рассказать ему обо мне? И что это значит - ставить танцы в драматическом спектакле? Надо сказать, что профессиональный танцовщик всегда с некоторым недоверием относится к танцующему драматическому актеру. Всегда немножко думает, не будет ли тот "танцующим шифоньером".

И вот, полный гордости, робости, сенсационного интереса и сомнений, я явился в назначенный срок в театр к Мейерхольду. Когда я вошел в зал, он репетировал какой-то эпизод с Игорем Ильинским. Одет Мейерхольд был так: френч, бриджи, краги с ботинками. Однако военизированный вид романтизировала "бабочка" под подбородком. Я тихо сел в кресло и стал наблюдать происходящее. Ведь я впервые видел Мейерхольда на репетиции!

Ильинский должен был подойти к какому-то месту, что-то там взять, а потом приблизиться к авансцене. Он повторял это раз десять, но Мейерхольда эти передвижения не устраивали. Наконец он сам вышел на сцену и показал, как это надо сделать. Тут настал антракт. И нас познакомили с Мейерхольдом. Он сказал: "А, очень хорошо, я вас ждал..."

В следующей сцене играла Мария Ивановна Бабанова, и именно ей первой я и должен был поставить танцы.

Действие комедии Алексея Файко происходило "в самой гуще жизни буржуазии Малой Антанты"*. Учитель Бубус был ярким представителем интеллигенции, "колеблющейся перед вопросом: участвовать ли ей в революции или уклониться от участия", которого страшит насилие, неизбежное в гражданской войне. Эту роль и репетировал перед моим приходом Игорь Ильинский. В спектакле заняты были также Зинаида Райх, Варвара Ремизова, Владимир Яхонтов и другие.

* (Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы, т. 2. М., "Искусство", 1968, с. 531.)

А М. И. Бабанова и актриса X. А. Локшина исполняли роли легкомысленных девиц буржуазного общества, сестер Tea и Тильхен. Мейерхольд утверждал, что трудность изображения этих двух фигур совершенно невероятна.

Но, как я убедился, трудность была совершенно невероятной и для изображения всех персонажей. Добиваясь огромной внешней выразительности и энергии воздействия своих спектаклей, великий режиссер ставил и перед актерами труднейшие задачи. Он выдвинул идею, что лишь точно найденная, отработанная, четкая форма приведет актера к верному психологическому самочувствию в работе над образом. "Актер должен быть "физически благополучен", - говорил Мейерхольд, - то есть должен иметь верный глазомер, обладать устойчивостью, в любой момент знать центр тяжести своего тела"*. Этот поиск привел его к созданию системы тренажа, условно именуемой "биомеханикой", помогающей актеру раскрепощать себя от зажима, от угловатых, "деревянных" движений. Познание своих физических возможностей помогало актерам ярче доносить мысль, состояние, четко реализовывать режиссерские замыслы. Мейерхольд требовал от актера решать образ пластически. И надо сказать, все актеры мейерхольдовского театра изумительно двигались по сцене, танцевали, если надо, прыгали, кувыркались, делали почти акробатические трюки. Физкультура, ритмика, акробатика, танец, фехтование - всей этой премудрости они были обучены.

* (Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы, т. 2. М., "Искусство", 1968, с. 488.)

И если в прежних своих постановках для усиления выразительности Мейерхольд вводил движущийеся декорации, аккомпанемент джаз-банда (например, в спектакле "Даешь Европу!"), то в "Учителе Бубусе" он поставил иные задачи - "чередование игры и так называемой предыгры и сцен разговорных и мимических"*. Предыгра, говорил Мейерхольд, была излюбленным приемом в старо-японском и старокитайском театре. Предыгра - это когда актер уподобляется хирургу. Когда "из-под плаща построенного образа показывает природу этого образа, произносит не одни слова, данные драматургом, а как бы корни, слова эти создавшие..."**.

* (Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы, т. 2. М., "Искусство", 1968, с. 76.)

** (Мейерхольд В. Э. Указ. соч., с. 94.)

Иными словами, каждая мизансцена как бы предварялась пантомимой, чем достигалось пластическое единство спектакля, столь ценимое Мейерхольдом. Этот принцип я должен был реализовать в "Учителе Бубусе", становясь сопостановщиком Мейерхольда по части танцев, пластики и движения.

Действие спектакля режиссер строил на музыке Листа и Шопена. Он даже дал "Бубусу" подзаголовок: "Комедия на музыке". Партию рояля исполнял будущий кинорежиссер Лео Оскарович Арнштам.

Мария Ивановна Бабанова должна была сыграть не просто роль "буржуазки", но буржуазки изысканно рафинированной. Рафинированность мыслилась Мейерхольдом как оборотная сторона бездушия и жестокости. Для изображения этой рафинированности Мейерхольд искал особые мизансцены, как он выражался, "монтаж костюма", а с костюмом приходит и жест. Одну из сцен он видел так: Бабанова - Tea должна танцевать в пачке на пуантах, как настоящая балерина. Мы стали репетировать с Марией Ивановной эту сцену. Я показывал ей балетные движения, учил ее танцевать "на пальцах". Надел на нее короткую пачку, и она "рассыпала" на сцене мелкие па-де-бурре. В "Учителе Бубусе" была сцена, когда Tea сидит в своей комнате и мечтает о том, что она будет балериной. Танец был небольшой, но работали мы над ним недели две.

Премьера "Учителя "Бубуса" состоялась 29 января 1925 года. И ее успех закрепил наши с Мейерхольдом отношения.

Он теперь приглашал меня почти на все свои постановки. Я ставил танцы в "Горе уму", в последней редакции пьесы "Даешь Европу!" по И. Эренбургу и Б. Келлерману, в "Последнем решительном" Вс. Вишневского, в "Даме с камелиями"...

В грибоедовской пьесе я поставил вальс Бетховена, инструментовку которого сделал Б. Асафьев. В нем участвовали все действующие лица, кроме Чацкого, произносившего в это время свой монолог. Выход княжен был построен на шубертовских экоссезах, которые Мейерхольд тщательно подбирал. И даже эмоциональная напряженность Чацкого раскрывалась в музыкальных импровизациях - Бетховен, Моцарт, Бах.

В "Даме с камелиями" мне довелось ставить вальс на балу. Его наряду с другими участниками танцевали 3. Н. Райх и М. И. Царев, который был специально приглашен Мейерхольдом из Ленинграда на роль Армана Дюваля и великолепно исполнял ее.

Всеволод Эмильевич попросил меня поставить сцену на балу по нарастающей. Выходила сначала одна пара и танцевала вальс в стиле той эпохи, потом то же самое повторяла вторая пара. Зинаида Райх и Михаил Царев были в третьей паре. Вальсируя, они вели между собой диалог. Потом выходили уже две пары, а за ними и все остальные. Я сделал так, как хотел Мейерхольд.

В "Последнем решительном" передо мной стояла другая задача - поставить движения. Мейерхольд придавал им огромное значение, не раз повторяя, что "слова... это узор на движения", "движение является для них опорой"*. Движения в спектаклях Мейерхольда органически входили в построение сцен, диалогов, ансамблей, в разработку темпов действия.

* (Мейерхольд В. Э. Указ. соч., с. 237-238.)

Всеволод Эмильевич очень интересно толковал пьесу Всеволода Вишневского, утверждая, что главное в ней - наивность, что в ней нет ничего мудреного, "все просто, просто, просто и просто". Но при этом у драматурга большой запас мыслей, большой запас сцен. "Здесь нет ерундовины. Здесь каждый малюсенький моментик что-то накапливает, он обязательно для чего-то здесь поставлен"*.

* (Мейерхольд В. Э. Указ. соч., с. 245.)

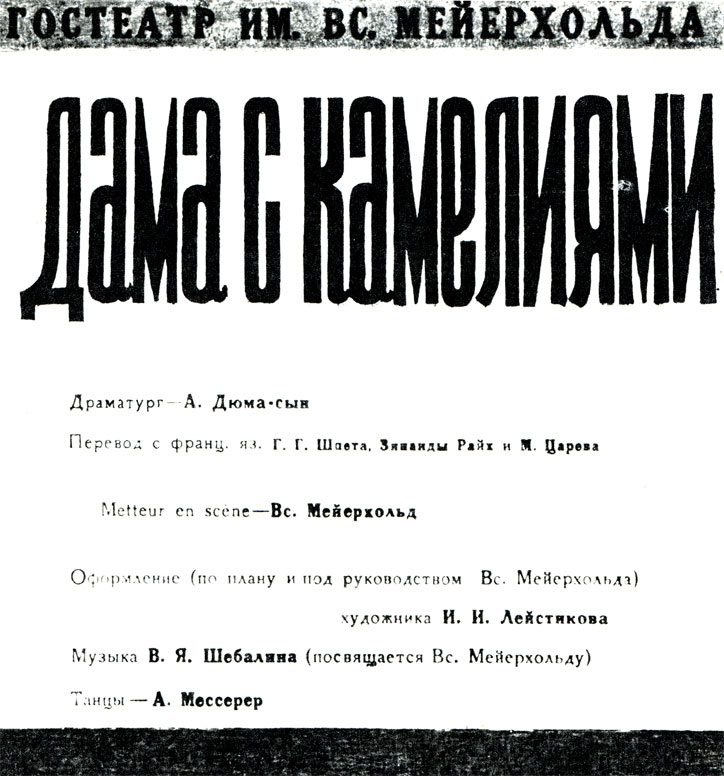

Страница программы спектакля 'Дама с камелиями'. ГосТИМ. 1934

Эту наивность и простоту очень трудно сыграть, так как, говорил Мейерхольд, актеры "утеряли эту наивность". Наивность, которой гениально владеют Чаплин и актеры театра Кабуки.

Движения, проходы, целые пантомимические сцены должны были раскрыть содержание пьесы. Так, Зинаида Райх, исполнявшая роль романтической барышни, прогуливалась по сцене с матросом. Она медленно шла, поигрывая цветком, а матрос следовал за ней конфузливо и влюблено. Проход становился частью характеристики обоих. Затем оба поднимались на веранду. Барышня смотрела на море и томно произносила: "Чайки!" "Факт, чайки!" - бухал матрос.

Во время работы над спектаклем Мейерхольд советовал актерам выбрать сценические эффекты, которые были бы понятны не искушенному ни в каких тонкостях человеку, попавшему в зрительный зал. Он вообще считал предельно действенный прием приемом "агитационного театра". В этом смысле очень интересно была решена сцена боя, в которой погибали все краснофлотцы, кроме тяжело раненного матроса Бушуева. Его играл Николай Боголюбов. По пьесе у Бушуева было несколько фраз. "Всех не убьете! Нас осталось сто шестьдесят миллионов!" Мейерхольд решил, что Бушуев должен написать на стене цифры этой победной арифметики. Цепляясь из последних сил, падая и поднимаясь вновь, он царапал мелом:

162000000

-

27

__________

Помню, мы с Мейерхольдом смотрели эту сцену из зала. Иногда я подсказывал, как Боголюбову надо выразительнее упасть.

Всеволод Эмильевич, наблюдая мои репетиции с актерами ГосТИМа, часто говорил: "Хорошо, но движение можно усилить!" Однажды я ставил какую-то танцевальную сцену Л. Н. Свердлину. Неожиданно Мейерхольд предложил: "Давайте возьмем простыню и повесим ее позади вас. И пусть двое ее шевелят. Тогда движение зазвучит сильнее".

Действительно, тут же принесли простыню, и Свердлин танцевал уже на фоне колеблющегося полотна. Танец сразу заиграл, сделался экспрессивнее. Теперь, когда я вижу по телевизору эстрадную певицу, за спиной которой для усиления впечатления вращается световой "мобиль" или пульсируют лучи, я вспоминаю эту простыню Мейерхольда.

Как ни загружен я был своей собственной работой, но выкраивал каждую минуту, чтобы посидеть на репетициях Мейерхольда. И не раз сравнивал его с Голейзовский. Роднило их то, что оба заставляли актера мыслить ассоциативно. Не могу сказать, чтобы Мейерхольд пространно теоретизировал, но подводные крылья его могучей эрудиции все время давали себя знать, освещая пространства музыки (а он, как и Голейзовский, боготворил Скрябина), живописи, кино, эстрады, театра сегодняшней Европы и древних зрелищ Востока и Греции...

Ненадолго (кажется, в первом варианте пьесы "Даешь Европу!") они встретились, Мейерхольд и Голейзовский, но, вероятно, творческой совместимости у них не получилось. Характер у Мейерхольда был трудный. От непрерывных творческих драк, обстрела, поношений, туч, беспрестанно сгущавшихся над его головой, ему, как мне казалось, хотелось, чтобы люди входили к нему с добротой, "не исповедуя никакого Корана", "поднявшись над всеми распрями интеллекта" (Сент-Экзюпери). И наше с ним долголетнее содружество я объясняю не только тем, что делал то, что он хотел. Я не пытал его душу никакими расспросами, пусть и высокими, касающимися проблем искусства, как это делали тогда многие, не щадя его деликатности.

Однажды Всеволод Эмильевич сказал мне, что Сергей Прокофьев написал за границей замечательный балет "Стальной скок". И предложил поставить балет вместе с ним в Большом театре. А для начала пригласил меня к себе домой - послушать музыку.

Уже зная немного Всеволода Эмильевича, я был польщен, но не удивился такому предложению. Музыка занимала в его творчестве совершенно исключительное место. В ней он отчасти черпал свободу своих новаций. Во временном свитке музыкальной истории, на фоне блестящих имен он выделял несколько великих реформаторов, которые, на его взгляд, в некоем наследственном контрапункте пророчески связывали разные эпохи. Глюк - Вагнер - Мусоргский - Скрябин - Прокофьев - молодой Шостакович...

К Прокофьеву у Мейерхольда было совершенно особенное отношение. Еще в 1917 году он хотел поставить оперу "Игрок" в Мариинском театре. Прокофьевские речитативы вместо сладкозвучных арий казались ему дерзкой реформой оперного жанра. Любопытно, что в 1932-1933 годах "Игрок" стоял в плане Малого оперного театра. Но Мейерхольду так и не удалось поставить свою любимую оперу.

Наш разговор с ним о балете "Стальной скок" происходил осенью 1929 года. (Как я потом узнал, "Стальной скок" был уже поставлен в Париже, труппой Русского балета Дягилева. Осуществил постановку Л. Мясин в 1927 году, спустя два года после того, как С. Прокофьев написал музыку по либретто, сочиненному вместе с известным художником Г. Якуловым. Спектакль давался в индустриальных декорациях Якулова, которые по ходу действия оживали, приходили в движение.) А тогда, как мы и условились с Мейерхольдом, я пришел к нему домой, в Брюсовский переулок (ныне улица Неждановой). Он принял меня в большой комнате, очевидно, гостиной, обставленной старинной мебелью, где стоял и рояль. Зинаида Николаевна Райх приготовила нам чай, а сама ушла, чтобы не мешать. Вскоре пришел и Лев Оборин. Он недавно получил первую премию на Шопеновском конкурсе в Варшаве, и во всей его тогдашней повадке чувствовалось сияние молодой восходящей звезды. С Обориным мы уже были немножко знакомы. Мы вместе выступали в концертах. Среди других произведений он играл и Седьмой вальс Шопена. Помню, я спросил, почему он так быстро играет. "У нас в балете его танцуют медленнее". "У вас неправильно танцуют", - возразил Лев Николаевич. "Но так поставил Фокин", - сказал я. "Фокин неправильно поставил, - без раздумий ответил Оборин. - У Шопена быстрее. Надо танцевать, как у Шопена".

Всеволод Эмильевич обрадовался Оборину. Сказал, что он сыграет нам по клавиру балет, а потом мы устроим прослушивание в Большом театре. Критики и музыканты, конечно, обрушатся на Прокофьева, это ясно. Но ничего, мы с ними поборемся!..

Оборин сел за рояль, и, надо сказать, что его игру Мейерхольд беспрерывно прерывал замечаниями, он вскакивал, размахивал руками. Музыка Прокофьева будила в нем неистовое воображение: он видел в ней целые картины, лица, динамику... Я же, воспитанный на Чайковском и Глазунове, был ошарашен ее сложностью и диссонансами и представлял себе, как встретят это произведение музыканты Большого театра! Но ни на секунду у меня не возникла мысль отказаться от совместной работы с Мейерхольдом.

Четырнадцатого ноября 1929 года в Бетховенском зале состоялось прослушивание и обсуждение "Стального скока". Как Мейерхольд и ожидал, поднялась буря! Прокофьева обвиняли в формализме, антимузыкальности, абсурдности, нелогичности и прочих смертных грехах. Мейерхольд кричал музыкантам, что они не понимают, как гениальна эта вещь. Из зала ему отвечали: "Нужно быть музыкантом, а не оперировать одними эмоциями!"

"Литературная газета" дала, однако, обнадеживающую заметку об этом обсуждении.

"В одиннадцати коротких картинах "Стального скока" проходят различные эпизоды и различные фигуры нашей революции: здесь и "поезд с мешочниками", и "ирисники-папиросники", и "оратор", и "матрос с браслетом", и "работница", и "комиссар", и "матрос, ставший рабочим", и "фабрика" и др. Основная тема балета: от разрухи - к строительству.

Из всех имевших до сих пор место попыток дать новый, революционный балет "Стальной скок" является наиболее значительной, потому что автор его стремится не приспособить новую тематику к обветшавшим формам классического балета, а, наоборот, создать такое произведение, современное содержание которого требует решительной перестройки этих форм...

Острая музыка Прокофьева наполнена бодростью, идущей от труда, от машины; это действительно стальная музыка. Там, где другой композитор соблазнился бы легкой возможностью написать опошленный "апофеоз", в котором тема "Интернационала" сплетается с какими-нибудь "плясками эльфов", Прокофьев дал подлинную поэму индустриализации. И эта крепкая, даже жестокая музыка не допустит никакой расслабленности, свойственной разложившимся формам классического балета, дунканизму и упадочным "хореографическим" течениям. Подлинные, лучшие традиции классического балета в сочетании с четкостью движений индустриального пролетария, с новыми ритмами, порожденными эпохой революционного строительства, - вот что нужно для воплощения этого произведения.

На вечере, посвященном прослушиванию и обсуждению "Стального скока"... Вс. Мейерхольд сообщил, что в постановке, осуществляемой им совместно с А. Мессерером, он будет трактовать "Стальной скок" целиком в плане наших дней. Музыка Прокофьева свободно допускает такую трактовку. Вс. Мейерхольд хочет дать в "Стальном скоке" не только город, но и деревню, он хочет дать строительство СССР в условиях классовой борьбы"*.

* ("Лит. газета", 1929, 18 ноября.)

В прессе также промелькнуло сообщение, что дирекция театра подписала договор с Мейерхольдом, который кроме постановки "Стального скока" и оперы Д. Шостаковича "Нос" будет консультировать всю художественно-постановочную работу.

"Нос" Д. Шостаковича, так же как и "Стальной скок", не был принят музыкантами при обсуждении.

Через год Мейерхольд прислал Е. К. Малиновский письмо из Парижа.

"Уважаемая Елена Константиновна, я уже писал Вам о С. С. Прокофьеве, который в прошлом сезоне одной частью нашей советской общественности был очень сердечно принят (при возобновлении его "Любви к трем апельсинам") и который другой частью, а именно группой пролетарских музыкантов, был взят под удары, им не заслуженные (при обсуждении вопроса о постановке "Стального скока").

Я уже писал Вам, что С. С. Прокофьева преступно отталкивать нам: он всегда стремился, стремится и теперь работать вместе с нами. Он готов давать свои вещи Большому театру и в Ленинград...

Я предложил для "Стального скока" новую сценическую схему. Меня два-три раза заставляли рассказывать мои замыслы, но пролетарские музыканты пытались опорочить это замечательное произведение С. С. Прокофьева, а надо мной просто издевались. Надо же было дойти до такого идиотизма: пролетарские музыканты искали в моих замыслах к "Стальному скоку" "правый уклон", прикрываемый тогой левых фраз.

В борьбе с этими демагогами я потерял свое здоровье.

Милая Елена Константиновна, С. С. Прокофьев до 19 ноября... свободен. На правах художественного консультанта позволяю себе сделать Вам напоминание о необходимости привлечь С. С. Прокофьева в сентябре - октябре и первой половине ноября (о том, когда бы надо Сергею Сергеевичу приехать в Москву, хорошо было бы Вам лично с Сергеем Сергеевичем списаться) для активной его работы.

Если Вы захотите отменить дурацкое решение пролетарских музыкантов о "Стальном скоке", предать его публичному сожжению (я уверен, Вы отмените это решение), можно было бы поручить т. Мессереру, который был очень заинтересован этим балетом, заняться проработкой этой вещи, и тогда он немедленно вступит со мной в переписку, и я передам ему весь мой сценический план"*.

* (Мейерхольд В. Э. Переписка. М., "Искусство", 1976, с. 310-311.)

Однако этим нашим замыслам не суждено было сбыться. А "Нос" я впервые услышал в Италии, во Флоренции, много лет спустя. Опера шла на итальянском языке - интереснейший спектакль...

|

ПОИСК:

|

DANCELIB.RU 2001-2019

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dancelib.ru/ 'DanceLib.ru: История танцев'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dancelib.ru/ 'DanceLib.ru: История танцев'