Глава шестая. Директор Большого театра Е. К. Малиновская. Диковинный занавес директора Г. А. Колоскова. А. В. Луначарский. Ужин у Л. В. Собинова. Большие ожидания

В 20-е годы солист принимался в театр по контракту, который дирекция подписывала с ним перед каждым новым сезоном. На мой взгляд, это имело свою положительную сторону. Актер не мог быть рантье и стричь купоны былых заслуг. Творческая единица любого ранга находилась, так сказать, в постоянной мобилизационной готовности. Если, допустим, прима-балерина теряла квалификацию, за дирекцией сохранялось право не возвращать ее в лоно театра. Так что вокруг контрактов возникала несколько взволнованная, даже нервная атмосфера. Тем более что обсуждались такие щекотливые вопросы, как оклад, число спектаклей в месяц, размер отпуска и прочее. Все это оговаривалось заранее, на год вперед.

Не без волнения вошел и я в дирекцию для заключения контракта. Дирекция помещалась тогда в доме на углу Кузнецкого моста и Большой Дмитровки, там, где теперь Театральная библиотека. Дело происходило в 1922 году, на посту директора Большого театра находилась Елена Константиновна Малиновская, которая еще недавно носила высокий революционный титул - комиссар государственных театров. Без улыбки, строгая, корректно-сдержанная. На ее столе стояло несколько телефонов. Ей беспрестанно звонили разные люди, в том числе - при мне - Луначарский и еще какой-то товарищ из ВЦИКа. Малиновская со всеми разговаривала ровным, спокойным голосом.

Когда я вошел, Елена Константиновна была несколько возбуждена, даже взвинчена. Видимо, ее сильно расстроил предыдущий посетитель. И ко мне она обратилась поначалу резко:

- Ну, вот теперь вы высказывайте свои условия. На каких условиях вы хотите работать в театре?

- Меня интересуют главным образом художественные условия: что я буду танцевать? - спокойно ответил я. - А что касается материальных условий, то это зависит от вас. - Я секунду подумал и добавил: - И от ВЦИКа.

Про ВЦИК я сказал потому, что Малиновская часто любила повторять: "ВЦИК, ВЦИК..."

Она слегка улыбнулась:

- Впервые слышу, чтобы материальная сторона не интересовала человека.

Но я тогда был молод, холост, и материальная сторона действительно не слишком интересовала меня.

- Ну а каковы ваши художественные условия? - полюбопытствовала она.

- Мои художественные условия - как можно больше танцевать.

И я с некоторой даже дерзостью назвал ей роли для первых солистов.

Результат этого разговора был неожиданным. Со мной не только заключили контракт, но и прибавили почти баснословную сумму, которой я не ожидал, так как до этого зарабатывал сущие гроши.

Выйдя от Малиновской, я почувствовал себя почти миллионером...

В рецензиях тех лет часто повторялось слово "теафронт" - театральный фронт. Так вот Малиновская пришла на теафронт с партийной работы. Она была директором Большого театра с 1920 по 1924 год, а потом с 1930 по 1935-й, то есть почти десять лет. Созвездие выдающихся танцовщиков, певцов, дирижеров работало в театре. Мировые знаменитости. Кроме них были звезды помельче и вовсе неразличимые величины, и все это звалось ГАБТом - сложное хозяйство!.. О спокойную выдержку директора (этим она напоминала самого наркома по просвещению) разбивались истерики, козни, амбиции, конъюнктурные комплименты - Малиновская искусство чувствовала нутром. На собраниях мы говорили все, что думали. Она всячески поощряла творческие дискуссии. Если вопрос бывал спорным, Малиновская уступала, когда оказывалась правой противоположная сторона. За ее "да!" можно было ручаться головой.

Иногда я резко спорил с Еленой Константиновной по творческим проблемам. В 30-е годы у балетных премьеров вошло вдруг в моду переделывать вариации "под себя", всячески упрощая их. Танцовщицы исполняли вариации, как их поставили Петипа и Горский. А мужчины шли по линии наименьшего сопротивления. Например, в "Тщетной предосторожности" в вариации восемь частей, а ее сокращали до шести - четырех. А нередко артисты танцевали и вообще три части. Сначала прыжки, потом вращения и в третьей части туры в воздухе. И так по шаблону во всех балетах. Артист добивался эффекта тем, что эксплуатировал наиболее удававшиеся ему элементы. Уснащал, допустим, вариацию кабриолями. Это легче, чем исполнять другие разнообразные прыжки, и эффектнее. Но эффект-то получался дешевый. Компромиссы обедняли и однообразили постановку, о чем я и говорил нашему директору.

В технические тонкости Малиновская входить не могла, но эти новации пыталась защитить. Она говорила - пусть артисты танцуют, как им удобно. Я же доказывал, что так разрушается хореографическая ткань балетов и подобные вольности недопустимы. Поэтому у нас с Малиновской бывали периоды таких отношений, когда она говорила: "Интересно, что скажет мой враг?"

Но никогда в жизни Елена Константиновна не опускалась до мести. Она была убеждена, что актеру вполне хватает творческих драм, чтобы отягощать его жизнь еще злыми, жестокими второстепенностями. Какие бы бури ни бушевали в ее кабинете, это не отражалось на положении актера в театре, на его творческом самочувствии. После Малиновской на моей памяти сменилось много директоров. И как, увы, часто личные отношения сиюминутно отзывались на деле, принимая характер чуть ли не родовой вражды. Сколько из-за этого увяло, зачахло дарований, сколько умерло замыслов, сколько жестоких зарубок осталось на сердце!..

При внешней суровости Елена Константиновна была сердечным человеком. Но помогала она людям без сантиментов и чувствительных гримас. Она организовала для артистов Большого театра чудесный дом отдыха в Поленово, на берегу Оки, скрупулезно входя во все подробности быта: как кормят, не сырые ли комнаты в дождь, не шумно ли по утрам от купальщиков на реке? А когда Поленово стало центром отдыха чуть ли не всей артистической Москвы, она устроила еще один дом отдыха, уже на берегу Черного моря - в Макопсе.

Недавно я перечитывал уже упоминавшуюся мною книгу "Литературное наследство. В. И. Ленин и А. В. Луначарский" и с удивлением обнаружил интереснейший факт, касающийся нашего замечательного директора.

Занавес, который ныне украшает Большой театр, драгоценный золототканый каскад с изображением герба Советского Союза, появился не сразу. История создания его была довольно долгой. Дореволюционный занавес, разумеется, имел совершенно другой вид. Если не ошибаюсь, на нем фигурировал Аполлон с факелом в руке. В 1918 году Малый Совнарком рассмотрел ходатайство А. В. Луначарского об ассигнованиях на новый, революционный занавес. Каким он должен быть, этот революционный занавес, никто не знал, но поиски велись дерзкие, и на них тоже лежит знак времени. В 1919 году Наркомпрос получил двадцать шесть тысяч рублей на оплату работы тринадцати художников, которые должны были в творческом конкурсе создать эскиз занавеса. Не знаю уж почему, но с эскизом, как сказано в документе, возникла "канцелярская волокита", вся ответственность пала на Малиновскую, и решением Совнаркома комиссар государственных театров должна была предстать перед судом. Отстоял Малиновскую А. В. Луначарский. Он писал письма в Совнарком, и в конце концов высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти отменил свое прежнее решение, "приняв во внимание разъяснения, данные т. Луначарским, присутствовавшим в Совнаркоме при рассмотрении этого вопроса"*.

* ("Лит. наследство", т. 80. В. И. Ленин и А. В. Луначарский, с. 111-112.)

Тем временем директором ГАБТа стал Г. А. Колосков. Творческие вопросы интересовали его мало. Он был озабочен главным образом плачевным финансовым состоянием театра, и, чтобы вывести его из кризиса, Колосков заказал занавес, представлявший собой как бы коллаж из рекламных текстов. Например. "Чай Чаеуправления в рекламе не нуждается". От таких лаконичных афоризмов - до развернутых анонсов. За метр рекламы заинтересованные фирмы платили бешеные деньги. И Колосков этим занавесом не только скрывал таинство сцены, но и быстро покрыл убытки. Однако почему-то и сам товарищ Колосков и его дебют практицизма на ниве муз успеха не имели. Он вскоре покинул директорское кресло, проработав в театре всего год (1925-1926). Так что даже такая деталь декорационного убранства театра, как занавес, родилась в экспериментах, бурных и иногда курьезных.

Теперь мне хотелось бы рассказать об Анатолии Васильевиче Луначарском, который с первых дней революции был верным рыцарем Большого театра. Старая гвардия театра помнит и бесконечно ценит его заботу. Анатолий Васильевич возбуждал перед Совнаркомом бесчисленные ходатайства - то по поводу ремонта электрического освещения (в 1919 и 1921 годах), то о новых сверхсметных ассигнованиях, то о пайках, то об авансе для пополнения дровяного фонда. Ходатайства эти В. И. Ленин утверждал своей подписью. И это, по сути, спасало театр. А его приходилось спасать...

История помнит, что вопрос о закрытии Большого театра впервые возник зимой 1919 года именно в связи с острым дровяным голодом. Положение с отоплением государственных театров обсуждалось на заседании Совнаркома. И от Малого Совнаркома доклад делал некто Галкин, который сказал, что на данном этапе Большой и Малый театры не нужны рабоче-крестьянской Республике, так как в репертуаре их все те же старые буржуазные пьесы и оперы вроде "Травиаты", "Кармен" и "Евгения Онегина", и что поэтому не стоит бросать драгоценное топливо в прожорливые печи московских театров.

В. И. Ленин "доставил вопрос на голосование, бросив предварительно, как бы мимоходом несколько слов: "Мне кажется, - сказал Ильич, сверкнув смеющимися глазами, - что Галкин имеет несколько наивное представление о роли и назначении театра". И Владимир Ильич предложил тем, кто согласен с Галкиным, поднять руки. Но рук не поднялось"*. Да, рука не поднялась на Большой театр. Но покушения невежд угрожали еще долго. Зимой 1922 года вновь вспыхнула дискуссия о закрытии Большого театра. И вновь Луначарский ринулся на его защиту. И квадрига Аполлона все так же победоносно летела над головами галкиных всех мастей!..

* ("Лит. наследство", т. 80. В. И. Ленин и А. В. Луначарский, с. 371.)

Луначарский не только физически, так сказать, спасал театры, но отстаивал целые направления - и традиционные и самые смелые, "левые". О Луначарском прекрасно написал Александр Яковлевич Таиров: "Я - человек театра. Я хочу лишь констатировать, что для расцвета советского искусства и театра, несомненно, сыграло громадную и счастливую роль то, что Октябрьская революция вручила - именно ему - руль кормчего на нашем корабле в бурный период неслыханной еще в мировой истории переоценки всех ценностей.

Я хорошо помню все эти годы. Я хорошо помню, что наряду с постоянными похвалами Анатолию Васильевичу и несомненным признанием его исключительных заслуг - стоило только нашему кораблю временно дать крен влево или вправо, тотчас же на нашего рулевого хлестким градом сыпались упреки. В чем только не упрекали его за эти годы. То в том, что он ведет к гибели накопленные ценности искусства и, пренебрегая всеми традициями наших классических театров, готов отдать их "на разгром и поношение" бурных идеологических и формальных искателей левых путей, то, наоборот, в том, что он сдал все левые позиции и ведет наше искусство к универсальному музею, чуждому живой жизни страны, и еще во многом и многом, - всегда с неизменной страстностью, столь характерной во всех спорах и столкновениях по вопросам искусства и театра.

Иногда, когда эти нападки принимали особенно яростный характер, казалось, что вот-вот наш рулевой потеряет необходимое равновесие, в запале двинет с размаху рулем - и наш корабль если не утонет, то надолго зашатается на бурных волнах, бросив населяющих его в цепкие и жесткие лапы встречных водоворотов.

Но кормчий на мгновение задумывался, иногда двумя, тремя на редкость меткими ударами отражал нападение и затем неизменно... улыбался.

- Это - слабость, - волновались одни.

- Это - близорукость, - восклицали другие. Прошло десять лет.

Теперь, когда даже слепые не могут не увидеть... что старые театры, неоднократно обрекавшиеся на слом, проявили новую жизненность и силу идти в ногу со своим веком; что левые течения, постоянно защищаемые А. В. Луначарским от нападок в голом формализме, заумничестве и чуть ли не антисоветскости, в результате наполнили свое заостренное мастерство новой идеологической сущностью нашей эпохи, что театральное профессиональное искусство, одно время угрожаемое уничтожением со стороны дилетантизма, неизбежно пришедшего вместе с бурными ростками самодеятельного театра, вновь, в его же соках, укрепило свои силы, а самодеятельный театр осознал необходимость внести в свой революционный энтузиазм оружие подлинного мастерства, - теперь эти факты сами по себе, без лишних слов, свидетельствуют, что Анатолий Васильевич проявлял всегда в своей работе не только огромную бережливость и чуткость подлинного художника ко всем творческим начинаниям великого десятилетия и огромное внимание настоящего человека ко всем нам, строителям современного искусства и театра, но и совершенно исключительную дальнозоркость Комиссара Революции..."*.

* ("Современный театр". 1927, № 11, с. 163.)

Это написано в 1927 году, по случаю десятилетней работы А. В. Луначарского на посту народного комиссара по просвещению. Я привел эти слова, потому что и сам мог бы подписаться под ними.

Занятый огромной работой, Луначарский не оставлял своих забот и о людях театра - о крупных художниках, чьи имена овеяны славой и даже легендой, и о тех, кто остался в истории искусства явлением как бы второго и третьего ряда. Суть не в том, кто к какому рангу принадлежал. Это были живые люди, из плоти и крови, творившие искусство во имя революции и в самые тяжелые ее дни.

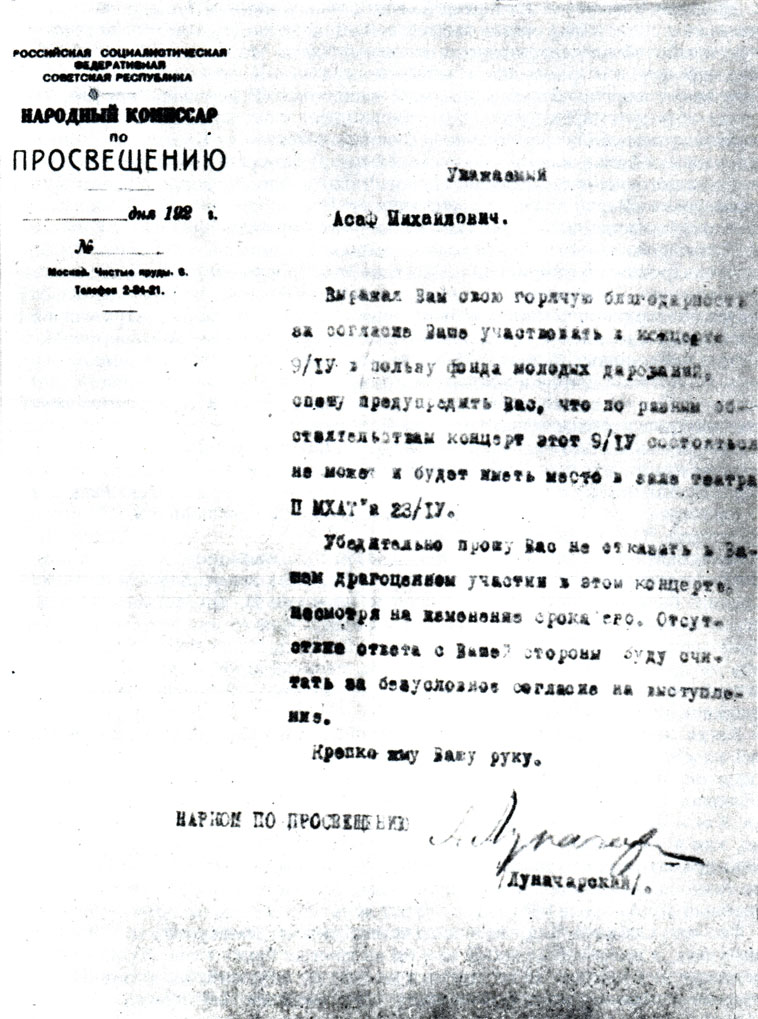

Письмо А. В. Луначарского А. М. Мессереру

Конечно, я не мог тогда знать обо всех добрых деяниях Луначарского. Но многим из тех, с кем я был связан творческой общностью, он помогал со всей щедростью и заботой государственного человека. Когда Маргарита Павловна Кандаурова заболела туберкулезом и уехала в деревню лечиться, вслед ей Анатолий Васильевич послал письмо в местный исполком: "В деревне Дарьино, станция Спасское, в доме крестьянина Дмитриева поселилась для летнего отдыха выдающаяся артистка Государственного Большого театра т. Кандаурова. Она очень больна и нуждается в полном отдыхе. Государство крайне заинтересовано в том, чтобы за лето она могла поправить свое пошатнувшееся здоровье, поэтому убедительно прошу Вас принять все зависящие от Вас меры, чтобы т. Кандаурова смогла спокойно воспользоваться Вашим гостеприимством"*.

* (Письмо датировано 31 мая 1921 года, хранится в архиве М. П. Кандауровой.)

И скольким людям вслед летели подобные письма!

Луначарский часто приходил в Большой театр и как зритель, и как нарком по просвещению - рассказать о текущих событиях и делах. Возвратившись откуда-нибудь из заграничной поездки, он обычно выступал со сцены театра или в Бетховенском зале, делился впечатлениями от встреч с западными деятелями культуры.

Мне приходилось бывать у Луначарского дома, на Арбате, в Денежном переулке. В балетной школе я учился с сестрой Натальи Александровны Розенель - Татьяной Сац. И как мне казалось, в семье Луначарского к балетному искусству относились с особым пристрастием. Я обратил внимание, что в их квартире висело много рисунков Голейзовского и Лентулова, профессора Вхутемаса. Реализм одного и кубизм другого были одинаково бережно окантованы. А в 1925 году я был приглашен поставить цыганский танец в фильме "Медвежья свадьба" по сценарию А. В. Луначарского с участием Н. Розенель, В. Малиновской. К. Эггерта, Ю. Завадского и других.

Надо сказать, артистическая молодежь расценивала приглашения в дом к Луначарскому очень высоко. Это было поощрением за театральные успехи. У Луначарского бывали и совсем юные Михаил Габович и Игорь Моисеев. Причем оба весьма отважно вступали с наркомом в беседу. Как-то они высказали Луначарскому мнение, что неплохо было бы издавать специальный балетный журнал - дать литературную трибуну хореографам, танцовщикам, критике. Луначарский согласился, что идея прекрасна, но из-за трудностей с бумагой издание придется отложить до лучших времен.

Когда мое положение в театре упрочилось и в известном смысле подтвердились надежды, возлагаемые на меня Горским, я получил приглашение на ужин и к другому выдающемуся человеку - Леониду Витальевичу Собинову. Он всегда наблюдал за моей работой с интересом и доброжелательностью. Я это чувствовал. Как и Шаляпин, Собинов был в центре всеобщего внимания. Суровая дистанция, как я уже писал, сохранялась между старшими и молодежью театра. Я не очень драматизировал такие вещи, относился к ним даже с юмором. Но молоденькие танцовщицы или певицы бывали счастливы, если их кумир отвечал на благоговейный поклон хотя бы глазами. Этот день, считалось, не пропал даром.

Так вот, Собинов был человеком естественного демократизма. Он не играл в демократа, а именно был им. В нем ни на гран не было позы. Культ этой самой дистанции ему претил. За все время я ни разу не почувствовал разницы в его отношении к первому солисту и артисту хора, миманса, костюмеру. Это была та доброжелательность, которая способна вызвать в человеке самые добрые чувства.

Собинов мог позвонить мне домой и почтительным образом просить выступить в благотворительном концерте в пользу беспризорных, студентов или красноармейцев.

Итак, я пришел к Собинову домой в Камергерский переулок (ныне проезд Художественного театра), и все там ослепило меня радостной роскошью. Столько было картин, бронзы, фарфоровых статуэток и, главное, книг в прекрасных темных шкафах! На белоснежной скатерти сияло серебро, хрусталь, фарфор. И угощал Леонид Витальевич, скажем прямо, не картошкой и не винегретом, как тогда принято было в лучших домах Москвы и Петрограда!..

Скромно сидел я на краешке бархатного стула, наблюдая общество, собравшееся за пиршественным столом. Тут были актеры, известные всей Москве, и совсем неименитые театральные люди. Любезный хозяин произносил в честь присутствующих тосты. У него так выходило, что прославленная певица находилась в равновесии удачи с каким-нибудь заведующим осветительными приборами в театре, потому что оба создавали спектакль. Собинов был абсолютно искренен, провозглашая подобную равность. Он не рисовался и не кривил душой. Таков был особый склад его человеческой натуры.

Вдруг он поднял тост за талантливого представителя артистической молодежи - Мессерера. Я обомлел. Леонид Витальевич встал со своего места и хотел подойти ко мне, чтобы лично поздравить, но кто-то толкнул меня: "Иди сам!" И я пошел. Лицо у меня пылало от сладкого ужаса, и все плыло как в тумане.

Благословен человек, сказавший нам слова одобрения!..

Назавтра я особенно бодро шагал глубокими театральными коридорами мимо артистических уборных, мимо сцены, ее дневной темени, тайны, мимо курящих в фойе оркестрантов, мимо, мимо... к тем заветным дверям, перед которыми даже великие люди оставляют свое величие и славу, обретая одну только равность перед никогда не прекращающимся ученичеством, перед трудом, скрытым от посторонних глаз...

В эти первые годы работы в театре я окончательно понял, что занимаюсь своим делом. И мне есть что сказать в той области искусства, которую я выбрал. Это укрепляло мой дух в преодолении всех трудностей.

|

ПОИСК:

|

DANCELIB.RU 2001-2019

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dancelib.ru/ 'DanceLib.ru: История танцев'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dancelib.ru/ 'DanceLib.ru: История танцев'