Балетмейстеры-новаторы 20-х годов

Послереволюционное интенсивное развитие танцевальной эстрады связано с именами нескольких разносторонне талантливых людей.

Одним из них был Николай Михайлович Фореггер (1882- 1939), человек уникального таланта. Не получив систематического театрального образования, он стал и режиссером, и балетмейстером, театральным художником и театральным публицистом.

Н. М. Фореггер

Его часто называли "европейцем" и "американцем". Отчасти из-за нерусской фамилии, отчасти из-за внешности. Узкому лицу с четким профилем придавали оригинальность необычные по тому времени большие очки в роговой оправе (чуть позднее их введет в моду американский комик Гарольд Ллойд). Изящная манера носить одежду (столь же потрепанную, как и у всех) и "скромная элегантность, с какой он держался на лекциях"(Гарин Э. История одного кинематографиста. - "Искусство кино", 1963, № 11, с. 74.), выделяли его среди окружающих. Но внешние признаки не определяли сущности этого яркого человека, участвовавшего с присущим времени энтузиазмом в формировании советской театральной культуры.

Фореггер был из тех, кто воспринял революцию не только как осуществление социальных свобод, но и как свободу самовыражения, как возможность проявить свои разнообразные способности, удовлетворить разносторонние интересы. И он сразу же стал преподавать во многих театральных студиях Москвы, в том числе и в "Красноармейской", где занимался Э. Гарин. Как утверждают все работавшие с Фореггером, он обладал природным педагогическим даром.

Отличное владение несколькими иностранными языками дало возможность Фореггеру серьезно изучить различные области западной культуры и приобрести поистине энциклопедические знания. Его первоначальный интерес к театру также связан с Европой: еще в 1915 году в Киеве он подготавливает исследование о демократических формах французского ярмарочного театра и пытается создавать стилизованные этюды танцев и пантомим XVII и XVIII веков. А в 1918 году, переехав в Москву, организует у себя на квартире, на Малой Никитской, "Театр четырех масок". Уже в этом первом режиссерском опыте обозначилось пристрастие Фореггера к гротеску, сатире, эксцентрике. Позже, когда Фореггер перешел к поискам новых форм современного театра, оно сложилось в творческий метод.

В 1922 году Николай Михайлович писал: "Можно ли, когда перекраивают мир в масштабах, ранее неслыханных, когда Ри-ман, Лобачевский, Эйнштейн лишают опоры столь абсолютные истины, как "время" и "пространство", цепляться за... правду вчерашнего дня?" (Фореггер Н. Реклам-тренир или Днверт-театр. - "Зрелища", 1922, № 3, с. 8.).

Клоунада 'Прогулка, страсть, смерть'. Афиша С. Юткевича

Такой устаревшей правдой Фореггер считал театральное искусство, лишенное агитационного содержания. Наиболее оперативными в борьбе за новую жизнь могли быть, с его точки зрения, легкие театральные жанры. В первую очередь - мюзик-холл, ведущий свою историю от тех же площадных, балаганных зрелищ, которому, по мнению Фореггера, суждено было в годы "разрушения отживших ценностей и укрепления устоев новой культуры... давать отдых и веселить, вплетая в каламбуры шута призывы и указания" (Фореггер Н. Авангардное искусство и мюзик-холл. - "Зрелища", 1922, № 7, с. 6.).

В начале 20-х годов эта идея была популярна. О. Брик даже придумал термин "агит-холл" и требовал, чтобы он был "массовым, рассчитанным на "низы" (Бирк О. Агит-холл. - "Эрмитаж", 1922, № 4, с. 4.). Профессор М. Рейснер предлагал: "Почему бы не попробовать вернуть массам то, что некогда у них было отнято, - яркого мима, злого шута и развеселого скомороха?

Стегать пародией, колоть сатирой, тешить пляской, плакать песенкой. Войти в быт и полить крепким уксусом очнувшихся после революции клопиков" (Рейснер М. "Varietas delectaus". История Варьете. - "Эрмитаж", 1922, № 6, с. 7.).

Обилие статей о мюзик-холле, появившихся в печати того времени, объясняется не только потребностью его сторонников обосновать свои взгляды, но и необходимостью сразиться с его ярыми противниками. Споря с критиками-ханжами, Брик предостерегал: "...легкий жанр брезгливо отбрасывается в сторону, в предприимчивые руки буржуазных антрепренеров, которые ловко эксплуатируют его, и перетаскивают к себе пролетарскую публику" (Брик О. О неприличном. - "Зрелища", 1922, № 5, с. 10.).

Борьба вокруг "легких жанров" искусства, возникшая сразу же после революции, внесла особую сложность в творческую судьбу Фореггера. Это отчасти объясняет, почему так краток был наиболее интенсивный период его деятельности.

Начинал он напористо, озорно, чувствуя себя бойцом в строю единомышленников. В одной из статей он провозглашал: "Время - рассыпанность авангарда сменить слитным строем армии, проходящей завоеванную страну.

Нужна команда, нужны приказы. Они уже раздаются:

Биомеханика

точность, простота и целесообразность. Учись у машин! производи! не акай!"

(Фореггер Н. Пьеса. Сюжет. Трюк. - "Зрелища", 1922, № 7, с. 10.)

Судя по этому своеобразному манифесту, Фореггеру представлялось, что он будет руководить актерскими массами и выступать перед массами зрителей. Сфера его деятельности оказалась камерной. В приведенных строках давалось конспективное изложение первоначальной программы его мастерской - Мастфора - и угадывалось равнение на Мейерхольда. Мастерская была организована из учащихся опытно-показательной студии Театра сатиры, в которой Фореггер преподавал.

Первая программа (1921), показанная в маленьком зале Московского Дома печати, состояла из пародий на тогдашние театры. Доставалось и "акам" - Большому и Художественному - и своим, "левым" - Театру РСФСР 1-му под руководством Мейерхольда и Теревсату.

Казалось бы, после столь смелых замыслов обращения к массовому зрителю подобное начало было скромным. По существу, возник всего лишь художественно-литературный клуб интеллигенции. Но для Фореггера и его недавно обретенного единомышленника, молодого драматурга Владимира Масса, эта первая программа была лишь пробой пера и наметкой режиссерских приемов. В следующей они уже решились уйти от "капустнических" тем и попытались подойти к созданию театра политической сатиры, изобразив советский городской быт, сложившийся в условиях нэпа.

Именно Фореггер и Масс впервые в советском театре вывели на сцену торговок, нэпманов, разновидности интеллигентов-болтунов, партбюрократов, показав их в одноактных стихотворных буффонадах. Они были написаны с откровенным подражанием ранней драматургии Маяковского, который, по воспоминаниям Масса, "охотно посещал все новые спектакли Дома печати и даже выступал в них по ходу действия с "сенсационными заявлениями" на разные темы" (Масс В. Как живой с живыми. - "Сов. эстрада и цирк", 1963, № 1, с. 9.). Маяковский оценил значительность создаваемого жанра.

Подсмотренные в жизни и лаконично очерченные образы-маски стали постоянными персонажами Мастфора. В обозрении "Как они собирались", вторая часть которого была посвящена приезду Айседоры Дункан, каждая маска по-своему реагировала на это незаурядное по тому времени событие. Авторы избрали тип бессюжетного спектакля-обозрения, дававший им возможность откликаться на события дня с публицистической быстротой.

Анализируя выразительные средства Фореггера-режиссера, П. А. Марков свидетельствует: "Его актеры акробатичны, он строит актерскую игру как сочетания острых, разнообразных и неожиданных приемов... Он наполняет спектакли пением куплетов и танцами. Он строит спектакль так же, как и большинство современных мастеров сцены, - на движении". Марков заканчивал это суждение самым существенным для понимания творчества Фореггера выводом о том, что "движения и танцы он подсматривает у современной улицы" (Марков П. Новейшие театральные течения. - О театре. Т. 1. М., "Искусство", 1974, с. 308-309.).

Жизненный материал являлся, однако, лишь толчком для фантазии Фореггера, уже тогда о нем заговорили, как о мастере эксцентрически гиперболизированного движения. А. И. Абрамов писал: "Об эксцентризме сейчас говорят многие, но фактически один Фореггер утвердил его как самоценный и самодовлеющий фактор" (А. А. (Абрамов А. И.). Мастфор. "Сверхъестественный сын". - "Зрелища", 1922, № 11, с. 16.).

Эксцентризм не изобретение 20-х годов. Он всегда был присущ народному площадному искусству. Но его проявления усиливаются в середине XIX века, когда по Европе прекратилась волна революций, когда стали пересматриваться социальные и нравственные устои общества. Свойственные эксцентрике стилистические приемы остранения, парадоксальности изображения явлений, неожиданность образов и алогизм ситуации использовались художниками иногда в силу парадоксального склада ума или же, когда у них возникала потребность обличать жестокую нелепость господствующей социальной системы.

После подавления Парижской коммуны политическая бравада становится опасной. Социальный протест стал проявляться совсем неожиданным образом. В эпоху второй империи "в Париже на базе ресторанов и кафе возникали эстрадные предприятия особого назначения и типа - первые кафешантаны" (Кузнецов Евг. Из прошлого русской эстрады, с. 118.). В них исполняются песенки и танцы преимущественно эротического содержания. В том числе знаменитый канкан. Танец - вызов добропорядочной морали буржуазного общества. Названный за ошеломляющую непристойность эксцентрическим.

Яркие образы парижских танцовщиц той поры создал художник А. Тулуз-Лотрек. Аристократ, ушедший из родной ему среды в низы парижского общества. Сюжеты своих картин художник находил в кабачках и танцевальных залах Монмартра, в цирке, театрах варьете и публичных домах. Отказываясь от какой бы то ни было красивости изображения, он создавал резко очерченные характерные образы.

Любимыми моделями художника становятся танцовщики. Особенно часто он рисовал Ла Гулю и ее партнера, "бескостного" Валентина, которые привлекали светскую публику на Монмартр своими необузданными и виртуозными танцами. Автор беллет-ризованной биографии Тулуз-Лотрека Анри Перрюшо описывает, в какое восхищение приводили Лотрека танцы Ла Гулю, то, "как она вскидывала ноги к потолку, вспенивая кружево своих нижних юбок, как она носилась в стремительном темпе, где каждое ее движение было еще головокружительнее, чем предыдущее, как она бесстыдно выпячивала живот, вертела бедрами, всем своим существом подчиняясь сладострастному зову музыки..." (Перрюшо А. Тулуз-Лотрек. М., "Искусство", 1969, с. 89.).

Совсем иного типа была другая постоянная модель Тулуз-Лотрека, знаменитая танцовщица кабаре Мулен Руж Жанна Авриль. По внешности - английская старая дева, гувернантка, она также исполняла малопристойные гротесковые танцы, сохраняя при этом совершенно бесстрастное лицо. Ее танцы были своего рода эксцентрической пародией на светское общество, прятавшее пороки под внешней благопристойностью поведения. Это и восхищало в танцовщице Лотрека, стремившегося вскрывать подлинную сущность явлений. Ведь эксцентрика - всегда прикрывает бунт.

Элементы бунтарства в выступлениях английских клоунов-эксцентриков были подмечены и Владимиром Ильичем Лениным. По свидетельству А. М. Горького, с которым они вместе побывали в Лондонском мюзик-холле, он сказал: "Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, - а - интересно" (Горький М. В. И. Ленин. - Собр. соч. в 30-ти т., т. 17, 1952, с. 16.).

В XX веке эксцентрическое отображение жизни в искусстве иногда начинает выражать защитную реакцию против обезличенности жизни в большом капиталистическом городе. Возникает особый вид "урбанистической" эксцентрики. Он проникает в Россию вместе с первыми комическими кинолентами и ассоциируется с маленьким Чарли, ковыляющим среди городских громадин.

Но у молодой советской интеллигенции, в том числе и у Фореггера, обращение к эксцентрике не было вызвано страхом перед городом. В их творчестве эксцентрика теряет привкус трагизма, становясь насмешкой над обветшалым прошлым, над тем, что мешало утверждению новых форм жизни, представления о которых были связаны с надеждами на скорейшую ликвидацию разрухи в стране. Характерно, что образцом технического прогресса для них являлись не европейские государства, а молодая, бурно развивающаяся Америка. "Мы любили отважных, ловких и предприимчивых американцев, мы любили автомобили, асфальт, небоскреб..." (Цит. по: Вайсфельд И. Г. Козинцев и Л. Трауберг. М., Госкиноиздат, 1940, с. 13.) - писал в начале 20-х годов Сергей Герасимов, участник петроградской театральной студии ФЭКС (Фабрика эксцентризма). Свои индустриальные мечты эта молодежь претворяла в творчество подчас наивно. Производственные термины: мастерская, фабрика - звучали для них увлекательнее общепринятых и заменяли привычные: театр, студия.

Художники выстраивали на сцене сложнейшие технические агрегаты. Режиссеры уподобляли актеров хорошо действующим машинам, требуя четкости и точности работы. Балетмейстеры ставили "танцы машин". Но во имя чего бы ни обращались в ту пору к эксцентрике, будь то ради поиска чисто формального порядка или в связи со стремлением создать по балаганному простое, доступное пониманию широких масс зрелище, эксцентрические приемы всегда реализовывались через пластику, через интенсивное движение. И в киноискусстве и в драматическом театре.

Позднее режиссеры драматического театра придут в балетный театр, чтобы помочь освоить принципы реалистического искусства. Тогда как драматический театр стал особенно активно включать в свои спектакли музыку и заимствовать у хореографии, цирка и эстрадного ревю их динамику, разнообразие выразительных средств и метафоричность пластики. Острота пластического рисунка роли становится одним из главных признаков эксцентрического театра: "В бесчисленных актерских мастерских день и ночь в поте лица своего студийцы и студенты учатся быть техниками тела, полуакробатами, умеющими бегать, прыгать, лазать, кувыркаться..." (Кумей ко Е. Эксцентризм и трюковой театр. - "Зрелища", 1923. № 21, с. 6.).

Редкий драматический спектакль "левых" театров обходился без танцевальных номеров. Исполнялись они своими же актерами, которые порой достигали такой степени мастерства, что со временем становились профессиональными танцорами. Как это было з Мастфоре.

Фореггер, как и Мейерхольд, стремился "организовывать кадры сильных, ловких и радостных танцоров и актеров будущих дней" (Фореггер Н. Ритм и культура танца. - В кн.: Опыты по поводу искусства танца, с. 45.). Как и Мейерхольд, он создал систему физической тренировки, которую назвал причудливым словом "тафиятренаж". Из довольно туманного описания системы можно заключить, что она представляла собой некое сочетание теории Р. Лабана и мейерхольдовской биомеханики. Впрочем, Фореггер не отрицал пользы и классического тренажа, лишь решительно выступая против эстетизма классического балета.

Свою труппу он подобрал из разносторонне одаренной молодежи. В нее вошел и канатоходец Ф. Ф. Кнорре, ныне известный писатель. Актеры занимались боксом под руководством будущего режиссера кино Б. Барнета. Чечетку им преподавал Ф. Богородский. В те годы многие начинали в искусстве с приобщения к танцу и другим видам сценического движения: казалось, что ритм эпохи лучше всего выражался динамизмом танца.

Фореггер даже сформулировал шутливый тезис, утверждавший, что танцевальность страны и эпохи - признак их потенциальности" (Фореггер Н. Ритм и культура танца, с. 38.), ссылаясь при этом на интерес к танцу в Элладе, во времена Ренессанса и в эпоху Великой французской революции.

В конце 1921 года в Мастфоре начались репетиции "Хорошего отношения к лошадям". Давая своей новой буффонаде название одного из стихотворений Маяковского, Масс подчеркивал дружбу театра с поэтом. Маяковский частенько бывал и на репетициях Фореггера, проходивших интересно, с подъемом, в спорах по поводу того или иного приема, той или иной реплики. Увлеченные творчеством, мастфоровцы забывали о трудных условиях, в которых им приходилось работать: без репетиционного помещения, почти без средств - сборы маленького Дома печати обеспечивали лишь полуголодное существование. Тем не менее в театр приходили новые талантливые люди. Музыкальную часть возглавил Матвей Блантер. К оформлению "Хорошего отношения к лошадям" были привлечены молодые художники Сергей Эйзенштейн и Сергей Юткевич. Они выполняли декорации и костюмы спектакля из разного старого тряпья, потихоньку приносимого актерами из дому. Эта скудость средств отвечала характеру нового стиля театрального оформления - условного, лишь намечавшего место действия.

По описанию А. Абрамова, содержание "Хорошего отношения к лошадям"... несложно. Остроумная комбинация сатирических и пародийных моментов, великолепные по своей едкости и злободневности реплики, меткие сатирические выпады... Павшая лошадь становилась звеном, остроумно соединяющим ряд сценических положений" (Абрамов А. "Хорошее отношение к лошадям". - "Театральная Москва", 1922, № 23, с. 11.).

В "Хорошем отношении к лошадям" Мастфор обрушивался на мещанство, цитаделью которого в ту пору являлись улицы Тверская и Кузнецкий мост, "оставляя на тротуарах трупы обывателей, метафизиков, лирических поэтов и соглядатаев истории" (Блюменфелъд В. Там, где эксцентрика. - "Жизнь искусства", 1926, № 1, с. 18.). Особенно остра была, по воспоминаниям Л. Н. Семеновой, сценка на базаре, где изображались "прелести нэпа". В ней действовали беспризорники, милиционеры, торговки, папиросница.

Во втором отделении, задуманном как пародия на западный мюзик-холл, в сатирическое наступление переходил танец. Очень кстати О. Брик подарил Фореггеру сборник "Современные танцы под джаз" (в фортепианном переложении). Джаз был музыкальной сенсацией времени. Поэт Валентин Парнах, вернувшийся в 1922 году из Парижа, создал первый советский джаз-оркестр.

По отзывам очевидцев, столь разносторонний Парнах был дилетантом во всех видах искусства, которыми он пытался заниматься. Но его опыты не остались бесплодными, они были не только полезной информацией, но и источником новых идей для многих.

Джаз-оркестр Парнаха поразил новизной звучания, по театральному эффектной мимикой и пластикой музыкантов, а главное - ритмом (Сочетание рояля, тромбона, барабана с гудками, погремушками, звонками и медными тарелками, банджо, ксилофона с трещотками, на которых играл сам дирижер Валентин Парнах, создавало необычайное звучание оркестра.). "Джаз-банд - попытка нащупать пульс города, найти ритм его, дать театрализацию его движениям и жестам" (Joseph Finger, О джаз-банде. - "Зрелища", 1923, № 20, с. 11.), - писала тогда пресса.

От джаза ожидали, что он своими динамичными, четкими ритмами будет созвучен новой эпохе. На деле же джаз далеко не сразу стал близок тогдашней России, по-прежнему выражавшей свои эмоции в раздолье старинных песен и революционных маршах.

На первых порах джазовая музыка вызвала интерес главным образом в кругу знатоков - музыкантов, театральных деятелей, критиков. Они не только почувствовали в ней отражение динамики современной жизни, но и увидели широкие перспективы "освежения оркестровых, звуковых колоритов... которое должно зажечь воображение композиторов" (Сабанеев Л. На музыкальном фронте. - "Театр и музыка", 1923, № 1 - 2, с. 420.). Высказывались также предположения о близости импровизационного начала джаза самой природе нашей жизни, пронизанной творчеством, инициативой, оптимизмом.

Вокруг джаза, как и вокруг всякого нового явления, развернулась широкая дискуссия. Иные склонны были считать его попросту пропагандистом западной танцевальной музыки. Тем не менее с появлением джаза танцевальная эксцентрика получает прочную музыкальную основу. Большинство номеров в спектакле Мастфора "Хорошее отношение к лошадям" было поставлено на пьесы из сборника "Современные танцы под джаз". Для их исполнения труппа Мастфора пополнилась выпускниками танцевальных студий. Приняли в театр и Людмилу Семенову - актрису синтетического плана: она танцевала, пела и исполняла маленькие роли. В дальнейшем Семенова стала актрисой оперетты и киноактрисой. Она не была исключением: отлично пели и танцевали С. Савицкая - женственная и выразительная актриса - и маленькая изящная Т. Баташева. Прекрасно двигались Е. Кумейко, Ф. Кнорре и В. Фогель. Ловким и сильным партнером в дуэтных танцах был В. Зайцев. Иногда и сам Фореггер исполнял танцевальные номера в присущей ему острохарактерной манере (Из беседы с Л. Н. Семеновой (18 июня 1966 г.).).

Среди номеров второго отделения подлинную сенсацию произвел "Мукки аус Кентукки". Не столько из-за хореографии Фореггера, пародировавшей западные танцы, и даже не из-за талантливого исполнения Семеновой, о котором писали, что оно отличается "не только технически завершенной передачей своего эксцентрического пляса, но и усвоением самого стиля, самой повадки танцовщицы подобного рода" (Ли (А. Черепннн). Глядя, как танцуют. Противоречия неизбежны) и допустимые. - "Зрелища", 1924, № 80, с. 11.). Необычайное впечатление произвел костюм танцовщицы, созданный Сергеем Эйзенштейном. Он состоял из большой шляпы, маленького лифчика и юбки-абажура - огромного проволочного круга, висевшего на разноцветных лентах. "Ленты были расположены с большими интервалами, так что изумленному взору аскетически воспитанного зрителя Москвы тех лет под ними открывалось зрелище стройных ног актрисы" (Юткевич С. Контрапункт режиссера. М., "Искусство", 1960, с. 232.).

Быть может, располагай Эйзенштейн необходимым количеством материалов, ему бы не явилась столь оригинальная и дерзкая идея эксцентричного по своей сути костюма. Замысел художника прямо намекал на то, что назначение европейской элегантной одежды не столько одевать женскую фигуру, сколько демонстрировать ее во всех деталях. Открытие Эйзенштейна нашло многочисленных последователей и среди художников и среди танцоров, мастеривших свои костюмы. Увлекало остроумное решение проблемы и экономность средств для ее осуществления. К тому же еще раз подтверждалось, насколько красиво и сценично обнаженное тело.

Таким образом, в танцевальных номерах Мастфора были найдены все три компонента формулы эксцентрического танца: иронически звучащая и причудливая по ритму джазовая музыка, гротесковое преломление движений бытовых танцев и условно решенный костюм, несущий определенную смысловую нагрузку и переставший быть просто одеждой.

В дальнейшем у Фореггера и у других балетмейстеров элементы этой формулы будут варьироваться, но их триада неизменно сохранится.

'Частушки'. Постановка Н. Фореггера

Когда был создан новый вариант "Хорошего отношения к лошадям" - "Улучшенное отношение к лошадям", во второе отделение спектакля вошел танцевальный номер "Твер-буль" (Тверской бульвар) - принципиальная удача Фореггера-балетмейстера.

Идея номера возникла в связи с жанровыми зарисовками художника В. В. Лебедева, часто печатавшегося в журналах. Он изображал нарождавшееся мещанство, пополнявшее свои ряды анархическими элементами, некогда принимавшими участие в революции. У Лебедева была серия рисунков, изображавших хулиганствующих моряков с их милками.

Фореггер позаимствовал у него прототип, сделав его бывшим кавалеристом, который стал шофером прокатного автомобиля "Фиат" - наиболее шикарной марки того времени. Костюм персонажа давал совершенно точную характеристику: кубанка с красным донышком, шелковая рубаха, перепоясанная узким наборным кавказским ремешком, галифе и сапоги. На плечах - внакидку - потертая кожанка. Его "дама" - девица с бульваров, посещавшая танцульки, - была одета по моде тех лет, из-под ее широкой короткой юбки виднелись кружевные "десу", на ногах высокие зашнурованные ботинки.

Композитор А. Зуев обработал несколько популярных мелодий: "Цыпленок жареный", "Наурскую лезгинку" и "Тустэп" ("Ту степь" - как обычно произносили прототипы персонажей, выведенных Фореггером), - и к ним были написаны соответствующие куплеты.

Шофер, ухаживая за девицей, сидевшей на скамеечке, обольщал ее лихими "кавказскими" манерами и предложениями "прокатить!". Затем приглашал на "Ту степь", а потом и на "Вальс-бостон", которые исполнялись танцорами по требованию Фореггера максимально "изячно". Завершался номер неожиданным лихим рязанским переплясом девицы, в котором прорывалась ее деревенская натура.

По этому номеру можно было судить о способности Фореггера подмечать типичные детали: походку, жест, манеру говорить, носить костюм, а затем эксцентрически усиливая их, как бы показывая через увеличительное стекло, доводить до сатирического обобщения.

Здесь, по-видимому, будет уместно объяснить, как же все-таки Фореггер мог создавать танцы, не имея представления о технологии этого искусства. Действительно, он не знал балетной терминологии, обходясь своей любимой фразой: "А здесь у вас будет проходочка" (Из беседы с Е. Д. Ленской (24 августа 1966 г.).). Не знал он и движений, и мог лишь очень приблизительно показать то, что хотел. Но зато умел так точно сформулировать свои задания, что исполнители сами, под его словесную подсказку находили нужные движения и позы. Фореггеру же в основном принадлежал замысел номера, его рисунок и мизансценировка.

Тысяча девятьсот двадцать второй год оказался самым счастливым для Мастфора. Новогодняя ночь принесла огромный успех первому представлению "Хорошего отношения к лошадям". После него как после настоящего события сезона разгорелась яростная дискуссия, еще более обострившая споры вокруг легких жанров.

Судя по отчету, помещенному в журнале "Театральная Москва", один из резких противников Мастфора кричал: "Позвольте!, вы под маской революционной сатиры и пародии культивируете все тот же прогнивший мюзик-холл и шантан!

- Да, шантан и мюзик-холл, - не менее яростно гремел в ответ Маяковский. - Довольно сухой и кисло-сладкой теревсатчины. Дайте нам танцующую идеологию, веселую и бурно-каскадную пропаганду, искрящуюся революционную театральность" (М. 3. О танцующей идеологии. - "Театральная Москва", 1922, № 23, с. 9 - 10.). В словах Маяковского явственно слышится мечта о непосредственном веселье народных празднеств.

В "Хорошем отношении к лошадям" были заложены два пути развития Мастфора. Первый акт намечал тенденцию театра политической сатиры. Второй таил в себе зачатки подражания западным образцам искусства, которые поначалу были выбраны как объект для осуждения. Если бы критика сумела разглядеть противоречия спектакля и поддержать его положительное зерно, вместо того чтобы отрицать его целиком, быть может, Фореггер более настойчиво шел бы к своей цели - созданию массового "агит-холла".

На деле же возобладала вторая тенденция развития Мастфора. Кстати, нередкое явление в агитационном театре 20-х годов: начав с яростного обличения буржуазной культуры, он быстро растерял гневный пафос и с видимым удовольствием продолжал изображать то, что некогда осуждалось.

Успех танцевальных номеров Мастфора, выдвинувший Фореггера в разряд первых московских балетмейстеров, сыграл, как это ни парадоксально, отрицательную роль в судьбе театра. Подбодренный успехом танцев и вместе с тем настороженный острой критикой в адрес разговорных жанров, Фореггер все больше увлекался хореографией.

"Фореггер - это талантливо, - писал А. А. Черепнин. ...Его танцевальный мазок груб, неожидан, мускулист, конструктивен, движение берется им широко, во всей полноте: швырять так швырять, падать так падать. И оттого его танцы приобретают большой интерес грубых по форме, но своеобразных по заостренности композиций". Определением "живое искусство" заключал балетмейстерский портрет Фореггера критик (Ли (А. Черепнин). Глядя, как танцуют. Фореггер. - "Зрелища", 1824, № 82, с. 11.).

В конце 1922 года Фореггер создает еще одну хореографическую новацию, принесшую ему еще более громкую славу. Через несколько месяцев по этому поводу журнал "Зрелища" пошутил: "13 февраля 1923 года - день, который - хочет не хочет - но не сможет не отметить старушка хореография. В этот день... Фореггер показал свои "Механические танцы" (Франк. Механические танцы. - "Зрелища", 1923, № 26, с. 17.).

Идея "механических танцев" и "танцев машин" принадлежала не ему. Ее также вывез из Парижа вместе с джазом как новинку культуры Валентин Парнах. Он, кстати, очень огорчался 1ем, что его приоритет в этой области был вскоре забыт благодаря шумному успеху постановок Фореггера, сумевшего извлечь из идеи максимум возможного и облечь ее в намного более технически совершенную и сложную форму, нежели та, что самолично демонстрировал Парнах в концертных выступлениях. "Маленький и тщедушный, он подражал движениям какой-то фантастической машины то стоя, то сидя, то даже лежа" (Богородский Ф. Воспоминания художника, с. 156.).

На западе "машинная" тема трактовалась по преимуществу трагически, отображая конфликт человека с лишающей его работы машиной (Немецкая танцовщица Гертруда Боденвизер в хореографической сцене "Машина-демон" изображала, как машина, созданная руками человека, перемалывает его.), у нас же, где индустриализация являлась "мечтой и думой народа", ее пластическое изображение было показано оптимистически.

В работе любой машины есть нечто завораживающее. Даже сегодня, когда наш быт пронизан механизацией, мы часто подолгу останавливаемся на улице, чтобы понаблюдать четкую и слаженную работу какой-нибудь "мудрой" снегочистки.

Фореггер сумел уловить "огромное физиологическое воздействие механизма как актера" (Юткевич С. "Одиннадцать слонов". - "Зрелища", 1923, № 23, с. 9.). Он разглядел в беспомощных гимнастических упражнениях Парнаха значительность самого объекта изображения. Ведь в то время слово "машина" ассоциировалось с понятиями "пролетариат", "социальная и техническая революция". А будущее искусство пролетариата мыслилось лишь как "производственное искусство". Предполагалось, что во внеклассовом безгосударственном строе культ отвлеченной духовной красоты окажется изжитым и "искусство сольется с производством" (Веский д. Вот, что дальше. - "Зрелища", 1923, № 23, с. 9.). Подобные теории питали практику художников-конструктивистов, утверждавших, что активное участие деятелей искусства в переделке жизни возможно лишь при создании вещественных, утилитарных форм.

На Фореггера оказали несомненное влияние и теоретические высказывания самого Парнаха, намного более интересные, нежели его сценическая практика. Парнах видел пути создания нового танца в использовании движений повседневной действительности, "в стилизации движений окружающих нас предметов современной "механической цивилизации"... в переработке "подлинных" (а не балетных) испанских движений на боях быков... национальных жестов черкесов, французов... в стилизации пыток... в стилизации движений современных игр" и т. д. (Парнах В. Опыты нового танца. - "Жизнь искусства", 1925, № 14.).

Эти мысли были подхвачены не одним Фореггером и воплотились не только в "Танцах машин". Многие советские балетмейстеры реализовали их и продолжают реализовывать по сей день, опираясь на заключенный в них принцип творческого отражения действительности. Хотя, разумеется, они не ограничивают себя названными Парнахом явлениями, ведь он совершенно не коснулся психологии человека, его эмоционального мира - главного объекта изображения советской хореографии.

Фореггер в разное время и по-разному воплощал "машинную" тему. Первый раз он создал звуковой образ машин в пантомиме "Поезд". В ней принимали участие многие персоналки мастфоровских "парадов": "женщина в кожаной куртке" - прототип службиста бюрократической складки, - беспризорник, торговка с толкучки и др.

Пантомима начиналась с первого звонка перед отходом поезда. На пустую сцену выходили начальник станции и машинист, а за ними и пассажиры. Разыгрывалась короткая сценка, во время которой начальник станции отчитывал за что-то машиниста, а беспризорник воровал хлеб из корзины торговки. В инцидент вмешивались бюрократка, бабы-молочницы и прочие пассажиры.

Тем временем раздавался третий звонок такой же звукоподражательный, как и первые два), возвещавший об отходе поезда. Женщина в куртке торопливо закуривала папиросу и входила вместе со всеми в поезд: все участники становились друг за другом в ряд на расстеленные по полу листы железа (несколько покореженные для большего звукового эффекта).

Поезд трогался резким рывком (первый перестук чечетки). Постепенно ускорял ход (для ровности движения участники клали руки на плечи впереди стоящих), делал сбои на стыках рельсов (чечетка прерывалась синкопами). Летел все быстрей и быстрей...

Между тем постепенно затухал свет, и в темноте начинали разлетаться искры из паровозной трубы (помреж быстро раздавал участникам зажженные папиросы). Возникала полнейшая иллюзия грохочущего в ночи поезда, мчащегося "по неровной русской дороге", как отмечалось в однойчиз корреспонденции. Номер готовили очень долго. Тщательно искали нужные ритмы чечетки. Во время репетиций Фореггер часто выходил за дверь репетиционного помещения и оттуда проверял, создается ли верная звуковая картина (Из беседы с Л. Н. Семеновой (18 июля 1966 г.).). Надо отдать должное Фореггеру: по отношению и к себе и к своим актерам он был чрезвычайно требовательным.

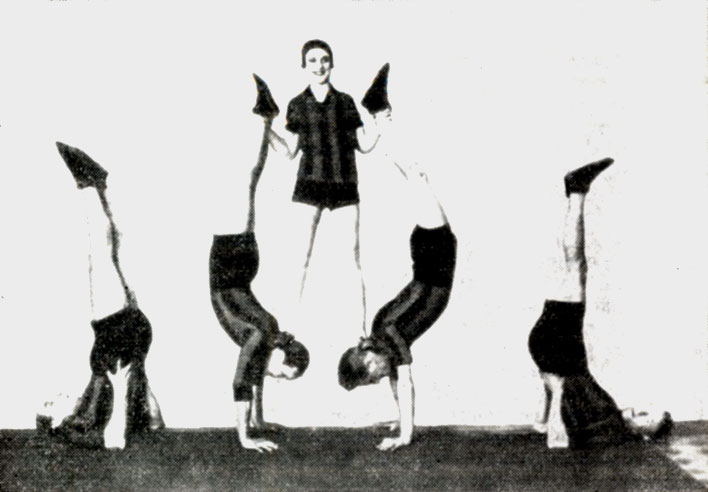

'Танцы машин'. Постановка Н. Фореггера

Но "Поезд" являлся лишь подступом к решению темы. В "Танцах машин" Фореггер задался целью воспроизвести образ самой машины и создать пластическую композицию, дающую "навык в усвоении и овладении ритмом... так необходимым во всех трудовых процессах" (Фореггер Н. Ритм и культура танца, с. 45.), чего требовали тогдашние взгляды на социальные функции танца.

"Танцы машин" шли под аккомпанемент шумового, звукоподражательного оркестра, еще одной изобретательной выдумки Фореггера. По свистку на сцену выбегали участники в единой прозодежде - черных трусах и футболках. Выстроившись в ряд, они являли парад молодых, хорошо сложенных и тренированных фигур. По следующему свистку образовывалась сложная многоступенчатая группа-пирамида, напоминавшая очертания большой машины.

Едва зритель успевал разглядеть ее в неподвижности, как машина начинала "действовать" под соответствующее звуковое сопровождение. "У нас за кулисами был собран целый ассортимент битого стекла, металлических предметов и тому подобного инструмента" (Из беседы с Л. HL Семеновой (18 июня 1966 г.).), - вспоминает Л. Н. Семенова. Рычаги - согнутые в локтях руки - двигались, "тела равномерно раскачивались, как машина на заводе... грохотание и жужжание за сценой помогали возникновению иллюзии" ("Зрелища", 1923, № 68, с. 15. Перепечатка из "The New-York Times".).

Достигнув впечатления некой машины вообще, Фореггер переходил к воссозданию ее конкретных деталей. Например, работа трансмиссии изображалась двумя мужчинами, стоящими на расстоянии трех метров друг от друга, и плотной замкнутой цепью девушек, движущихся вокруг мелкими шажками подобно ленте транспортера.

Для изображения пилы была выбрана особенно гибкая девушка. Ее держали за руки и за ноги и раскачивали в сильно выгнутой позе. Иногда в номер включался показ работы целого "кузнечного цеха", где действовали молотки самых различных размеров: от маленьких - кисти рук, - до пневматического молота - перевернутой вниз головой девушки, которую равномерно опускали и поднимали, как бы ударяя молотом по наковальне.

Четкая отработанность всех движений и полное отсутствие их эмоциональной окраски заставляли забывать о том, что на сцене действуют люди и именно они способствуют возникновению обобщенного образа некоего могучего механизма, воспринимавшегося зрителями тех лет как символ поступательного движения молодого Советского государства.

Успех "Танцев машин" побудил Фореггера создавать все новые и новые "машины" и "трудовые процессы", заменяя и переставляя отдельные эпизоды номера. Но при этом он всегда стремился к смысловому нарастанию всего номера в целом, подводя его в финале к наиболее эффектному и массовому эпизоду.

Всякий успех вызывает подражания. Увлечение "танцами машин" приобрело всесоюзный характер. Их ставили с большей или меньшей изобретательностью в студиях и во вскоре появившихся коллективах "Синих блуз".

В "Зрелищах" был напечатан фельетон, описывающий возможные последствия влияния "танцев машин" на твердыню академического балета - Большой театр. "Балетные среды и воскресенья совершенно переменили свою физиономию: вместо "Тщетной предосторожности", "Лебединого озера", "Коппелии"-на афишах красовались: "Тщетный маховик", "Гидросани", "Аэрокукла". В срочном порядке переделывали для нового репертуара труппу театра.

Из Гельцер получилась хорошо сработанная паровая турбина, правда сильно пыхтящая.

Все балетные кавалеры были переделаны по специальности - з подъемные краны. Наибольшей грузоподъемностью отличался Тихомиров" (Ардов В. "Танцы машин", - "Зрелища", 1923, № 20, с. 15.).

Шутливое пророчество фельетониста сбылось - творчество Фореггера повлияло на всю советскую хореографию, в том числе и на академические театры. Федор Лопухов, всегда зорко следивший за веем, что нарождалось на танцевальной эстраде, не однократно вводил в свои спектакли хореографическое воплощение производственных процессов так же формально-изобразительно, как Фореггер. Использовал приемы "танцев машин" и Игорь Моисеев в сюите "День на корабле", уже много лет сохраняющейся в программах Государственного академического ансамбля народного танца СССР. У него подражание машине дается в ироническом ключе - оно как бы разыгрывается самими персонажами, что становится приемом обрисовки их характеров - веселых, сметливых и умелых ребят.

Бурное увлечение "танцами машин" оказалось недолговечным.

"Широко разбазаренные по клубам и "Синим блузам" (Фореггер Н. За новый танец. - "Нов. зритель", 1927, № 33, с. 2.), где они ставились с несравненно меньшей изобретательностью, чем в Мастфоре, "танцы машин" потеряли свою привлекательность из-за однообразия приемов. Постепенно стало очевидным, что "танцы машин" вовсе не танцы, а всего лишь тематически оформленные гимнастические упражнения.

Они перестали удовлетворять и самого Фореггера. Однако, отказавшись от имитации машин, он продолжал использовать найденные технические приемы. Постепенно танцоры Мастфора овладели очень сложной техникой поддержек, что позволило Фореггеру продолжать работать над усложнением дуэтного танца и искать новые композиционные формы танцевальной эстрадной миниатюры. Это диктовалось не только творческими потребностями, но и чисто материальными.

При внешнем благополучии театра - все возрастающем успехе постановок Фореггера и обретении собственного помещения - его финансовые дела были по-прежнему плохи. Новый зал на Арбате, № 7, не намного больший, чем прежний, давал такие же ничтожно малые сборы. А нэпманская публика была готова платить любые деньги, чтобы достать билет в Мастфор. Это создало для Фореггера поистине трагическую ситуацию. Ненавидя мещанство, он ради материального благополучия труппы был вынужден потрафлять его вкусам. Но пропорционально доходам возрастал и внутренний разлад Фореггера с коллективом, приведший к репертуарным спорам, к расхождению с прежними единомышленниками: сперва ушел Эйзенштейн, затем Юткевич и Масс.

В творчестве Фореггера начинают появляться необычные для него пессимистические ноты. Он ставит печальную клоунаду на музыку Б. Бера "Прогулка, страсть, смерть".

Чаплин в 60-х годах напишет: "Все, что я делаю, выливается для меня в танец..." (Чаплин Ч.-С. Мои счеты с Чарли. - "Лит. газ.". 1967., № 36, с. 15.). Фореггер уже в ту пору ощутил эту ритмическую организованность и музыкальность чаплиновской пластики.

В начале "Прогулки" появлялась Она - барышня-секретарша. По-чаплиновски набеленное лицо с бровями-скобочками и черточками под глазами, делающими их похожими на точки. Выходила почти чарльстоном, дергаясь как на шарнирах. От каждого ее резкого движения подпрыгивал помпончик, украшавший сдвинутый на одно ухо берет (Костюмы к этому номеру создал С. Юткевич.).

Он - франт, таким же образом загримированный, - появлялся совсем уже чаплиновской походкой с тросточкой в руках. Ухаживание происходило в чаплиновской манере - с ужимками стеснительности. Быстрые, отрывистые движения танцоров выглядели как на кинолентах тех лет.

Третий появлялся в образе докера: большой рост, огромные бицепсы - словом, сама мужественность, но с той же маской на лице. Он возвышался над ними как гора.

Между мужчинами разыгрывалась дуэль (на приемах партерной акробатики). Хотя у франта единственной защитой была его тросточка, он одолевал верзилу ловкостью, сметливостью, преимуществами маленькой, подвижной фигуры. Побежденный докер умирал, опрокидываясь "на мост" (на локтях), образуя своим телом скамейку. Здесь Фореггер использовал распространенный прием эксцентрики - перевод словесной метафоры "положить на обе лопатки" в пластический образ.

Счастливая пара садилась на эту скамейку, и девица дарила франту гвоздику. Он нюхал ее и засовывал в петлицу. Этот завершающий штрих балетмейстера подчеркивал эгоистичную непосредственность влюбленных, в чем Фореггер расходился с чаплиновской трактовкой "маленького человека", в характере которого жестокость отсутствовала.

С этого номера началась так называемая кинотрадиция советской танцевальной эстрады. Она оказалась плодотворной не только в связи с усвоением технических приемов кинематографа (воссоздание динамизма его действия, использование приема крупного плана, паузы и т. д.). Пластичные в своей основе образы, созданные Чарли Чаплином, Гарольдом Ллойдом, Патом и Паташоном, легко поддавались хореографической разработке. Отталкиваясь от них, балетмейстеры и танцоры создавали пластические характеристики, различные варианты типов неунывающих неудачников. Вместе с ними на танцевальную эстраду пришла одна из тем современности: борьба "маленького человека" западного общества за свое существование.

Эскизы костюмов для Л. Семеновой. Художник П. Галаджев

Эскизы костюмов для Л. Семеновой. Художник П. Галаджев

"Прогулка, страсть, смерть" была включена в программу торжественного концерта, состоявшегося 2 апреля 1923 года в Большом театре по поводу 25-летия сценической деятельности Всеволода Мейерхольда. Юбилей стал своеобразным смотром сил театров "Левого фронта", в котором Мастфор успел занять к тому времени одно из первых мест. Однако Фореггер вышел на этот смотр именно в роли балетмейстера, уже не рискуя обнаруживать свой дар сатирика. Теперь он был раздираем противоречиями: ставил и мелодраму, и оперетту, и немецкую экспрессионистическую драму; декларировал "новый путь мастерской", намеревался осерьезнить репертуар, обещал бороться с "фореггеровщиной" (Что даст сезон? Мастфор. Из беседы с Н. М. Фореггером. - "Зрелища", 1923, № 5, с. 6.), то есть переставал быть самим собой. Между тем он продолжал создавать все новые и новые танцы. Со временем их собралось так много, что стало возможным устраивать самостоятельные хореографические вечера.

Первое отделение обычно бывало разностильным. Второе - состояло из номеров цикла "Урбанистическая эксцентрика" (в том числе исполнялась "Прогулка"). Заключался концерт обычно "танцами машин".

В ту пору Фореггер предпринял единственную, но удачную попытку воплощения героической темы. Как-то, опровергая очередное обвинение в "американизме", он заявил, что героем их театра является вовсе не дядя Сэм, а Буденный и его конница. В их честь он поставил Л. Семеновой сольный танец "Будбег" - еще одно звонкое слово, придуманное Фореггером. Расшифровывалось оно как "бег конницы Буденного". Еще один яркий хореографический образ, вызвавший множество подражаний.

В этом номере худенькая Семенова, одетая в костюм красноармейца: шлем со звездой и красная рубаха с синими "разговорами" (поперечными нашивками), - была похожа на юношу-бойца. Быстрый по темпу танец был пронизан пафосом боя. Пригнувшись к седлу, юноша несся на горячем коне, рубил шашкой лозу, наносил удары врагу, праздновал победу со всей страстностью молодости (она передавалась балетмейстером сочетанием темпераментных украинских движений и чечеточными переборами). Кончался номер ударно: после стремительного верчения юноша припадал на одно колено, целился и стрелял вдогонку врагу.

Номер отлично проходил на рабочей аудитории в клубах и категорически был отвергнут "жучками"-администраторами, устроителями концертов в ресторанах (куда обычно охотно приглашали мастфоровцев). После выстрела Семеновой нэпманская публика приходила в панику, думая, что начинается очередная облава на спекулянтов (На беседы с Л. Н. Семеновой (18 июля 1966 г.).).

Зато этому зрителю был чрезвычайно по вкусу "Танец проститутки и сутенера-апаша". Фореггер театрализовал одну из песенок репертуара популярной французской эстрадной певицы начала века Мистенгет "Mon hommc" ("Мой мужчина" или, точнее, "Мой повелитель").

У исполнительницы - С. Савицкой, женственной и выразительной актрисы, - грим был выполнен баканом (темно-красным тоном): кривая бровь, синяк под глазом, горько скошенный рот, что интересно контрастировало со светлыми прядями ее стриженых волос. Костюм представлял стилизацию вульгарных лохмотьев: одно плечо было обнажено, с левой стороны юбку рассекал высокий разрез, позволявший видеть ногу с подвязкой над черным чулком.

Мужчина - в исполнении Ю. Гольцева - был облачен в традиционный костюм апаша: фуфайка, красный платок на шее, кепка.

В первой части номера Савицкая исполняла куплеты на французском языке (она хорошо пела и язык знала отлично). Слова песенки содержали жалобу проститутки на жестокое обращение любовника и на невозможность преодолеть свое влечение к нему.

Тем временем выходил на сцену апаш, как закрепилось за этим образом - походкой вразвалку, не обращая внимания на женщину. Внезапно он щелкал пальцами: "Пет", и она бросалась к нему на шею. Потом сползала на пол, обхватив его руками и с собачьей преданностью глядя ему в глаза. Он схватывал женщину за волосы, притягивал ее к себе и заставлял танцевать танго, подчиняя своим прихотям: резко перекидывал в сложных поддержках, вынуждая перегибаться до земли. Затем наклонялся к женщине как бы для поцелуя, но, не поцеловав, равнодушно отворачивался, роняя ее на пол и уходил... Давали занавес. Чувствительные зрительницы всхлипывали, сморкаясь в платочки.

Фореггер восстановил классический вид "Танца апашей", боевика предреволюционной эстрады, не только не пытаясь смягчить его дешевый мелодраматизм, но всячески усиливая "душе-щинательность" ситуации. Но в любом жанре он оставался мастером : даже если приходилось ставить то, что противоречило его взглядам.

Вскоре Фореггер сумел еще раз доказать эксцентричность своего хореографического мышления, создав новый вариант "Умирающего лебедя" Сен-Санса. Первая исполнительница номера Татьяна Баташева утверждает, что Фореггер просто хотел показать, что эта тема могла бы быть решена иначе, нежели это сделал Фокин (Из беседы с Т. В. Баташевой (21 октября 1966 г.).). Он стремился как можно точнее передать движения подстреленной птицы. Этой же задаче был подчинен и костюм, созданный Борисом Эрдманом.

Головной убор танцовщицы с торчащими вверх крылышками образовывал вытянутый силуэт птичьей головки. К ее рукам в длинных белых лайковых перчатках были прикреплены большие крылья. Короткая юбочка удлинялась сзади наподобие хвостика. По плечу "стекала" красная ленточка - струйка крови.

Фореггер сохранил схему фокинской постановки: тот же выход танцовщицы спиной к зрительному залу, но на полупальцах (Баташева танцевала босиком). Одной рукой она "выпевала" округлую пластическую мелодию взмахивающего крыла. Другая же рука - подстреленное крыло - качалась как маятник (сложнейший прием координации различных движений). Танцовщица шла традиционным па-де-бурре по кругу и вдруг... делала кульбит по косой вглубь сцены (птица перед смертью кувыркается, утверждал Фореггер). Новый ход па-де-бурре по рампе - и кульбит в другом направлении. С эмоциональной кульминацией мелодии совпадало быстрое верчение танцовщицы на месте, посреди сцены. Затем птица делала несколько попыток взлететь... и ее движения начинали затухать; танцовщица медленно разъезжалась на шпагате со склоненным вперед корпусом. В последнюю минуту она резко переворачивалась на бок и на спину. Ее сомкнутые руки-крылья вытягивались вперед, а ноги поднимались вверх под прямым углом. Танцовщица принимала положение мертвой птички - лапками вверх.

Номер не стал пародией. Его пронизывала щемяще-тоскливая интонация. Маленькая пропорциональная фигурка Баташевой была изящна и трогательна в каждом движении. Ее кульбиты сперва ошеломляли, как любой эксцентрический прием, но затем во внешнем алогизме действия начинала устанавливаться своя закономерность: кульбиты могли изображать и сбивчивый, неровный полет подстреленной птицы, но могли вызывать и более опосредствованные ассоциации.

Разумеется, Фореггер задумал номер не без желания эпатировать тех зрителей, что приходили в восторг от мелодраматической ситуации "Умирающего лебедя", которая особенно сильно педалировалась второсортными исполнительницами. Но в этой работе балетмейстера ощущалась и горькая ирония над собственной творческой судьбой - предчувствие того, что его таланту не придется развернуться в полную его силу.

Критики отмечали, что "Умирающий лебедь" оказался на этот раз трактованным не на условно-эмоциональном жесте, а "на подлинной физиологической динамике, достигающей глубокого пафоса" (Блюменфельд В. Там, где эксцентрика. - "Жизнь искусства", 1926, М: 1, с. 18.). А. Черепнин утверждал, что образ, созданный Фореггером и Баташевой, столь же значителен, "как приклеенная к небу фигура еврея в "Окрестностях Витебска" Шагала" (Ли (A. Черепнин). Глядя, как танцуют. - "Зрелища", 1924, № 82, с. 11.).

В январе 1924 года ночной пожар уничтожил все декорации и часть костюмов Мастфора, ускорив неизбежное - ликвидацию театра. Еще какое-то время балетная труппа выступала с концертами по стране. А Фореггер начал сотрудничать с различными театрами миниатюр и коллективами "Синей блузы" - новой формой агитационного театра, взявшим на вооружение некоторые его постановочные приемы, и в частности "парад масок" и динамическое построение действия.

В "синеблузном" движении, получившем огромное распространение по всей стране, Фореггер смог увидеть осуществление своей заветной цели: общение боевого, агитационного искусства с многотысячной аудиторией.

В 1924 и 1925 годах в Ленинграде Фореггер создает сатирический цикл танцев "Америка с Лиговки", в котором "образы литовской шпаны", по-своему исполняющие "упадочные танцы буржуазной Европы", были "доведены до широкого социального изобличения" (Блюменфельд В. Там, где эксцентрика. - "Жизнь искусства", 1926, № 1, с. 18.).

В дальнейшем неоднократно можно было убедиться в том, что его режиссерские и балетмейстерские открытия не забыты. Каждый раз, когда перед хореографией вставали задачи социального обличения, балетмейстеры сознательно или интуитивно развивали найденные Фореггером приемы эксцентрической гиперболизации бытовых движений.

По этому пути пошел и молодой балетмейстер Ленинградского ГАТОБа Василий Вайионен, когда создавал своих "Прогульщиков" - один из популярнейших эстрадных номеров 30-х годов. В этом же ключе решал образы мещан и Федор Лопухов во втором акте "Красного Вихря" В. Дешевова (1924) и в "Болте" Д. Шостаковича (1931). Многочисленные примеры этой традиции можно найти и в практике современной советской хореографии.

С беспечной щедростью разносторонне одаренного человека Фореггер брался за многое в искусстве и часто не доводил до конца начатого, увлекшись каким-нибудь новым замыслом. А иногда не имел возможности закончить начатое по не зависящим от него причинам.

Во многих случаях его авторство позабылось, и лишь "Танцы машин" остались накрепко связаны с его именем. В хореографическом искусстве, где произведения фиксируются лишь в памяти творца и исполнителей, подобное забвение нередко. Поэтому, хоть и с запозданием, следует напомнить, что с именем Николая Фореггера связаны не только многие новации искусства малых форм, но и первые опыты воплощения советской действительности в танцевальных образах и что многие хореографы шли, порою сами того не зная, по проложенным им путям.

Совсем иным путем, нежели Фореггер, пришел на танцевальную эстраду Касьян Ярославович Голейзовский (1892-1970). После окончания Петербургского театрального училища он был принят солистом на сцену Московского Большого театра. Но деятельность его протекала главным образом на эстраде - рано проявившееся у него "стремление экспериментировать можно было удовлетворить только вне стен Большого театра" (Из беседы с К. Я. Голейзовский (15 февраля 1966 г.).).

Голейзовский рос в культурной среде и получил солидное гуманитарное и художественное образование, развившее его разностороннюю природную одаренность. Перед первой мировой войной ему довелось побывать на гастролях во Франции и Англии. Иранские миниатюры, скульптуры Родена, живопись постимпрессионистов, в частности Матисса, не раз вдохновляли творческую фантазию молодого балетмейстера.

Увлекающийся, страстно любящий жизнь и чрезвычайно восприимчивый ко всем ее явлениям, Голейзовский жадно стремился к творчеству. Он занимался живописью в Строгановском училище, писал стихи, следил за литературной жизнью России. Влияние тогдашних ведущих художественных течений не могло не отразиться на его первых балетмейстерских опытах. Свойственное "Миру искусства" любование стариной ощущалось и в номерах Голеизовского, сделанных в 1916 году для программ популярнейшего театра-кабаре "Летучая мышь". Пригласив на постановку начинающего балетмейстера, руководитель театра Н. Ф. Балиев не ошибся. Изящные танцевальные миниатюры Голеизовского, стилизованные под китайские лаки и живопись Ватто, очаровали москвичей. Первый успех открыл для Голеизовского двери многих московских театров миниатюр (Он работает в 1916-1917 гг. в "Интимном театре" Б. Неволина, В "Мамоновском театре миниатюр" и др.). Но эта деятельность не могла исчерпать его духовных запросов.

Голейзовский понимал искусство как способ воссоздания жизни в более прекрасных формах, символах и глубоко верил в его воспитательную роль. Очень рано у молодого балетмейстера появляется потребность в "художественной проповеди", проще говоря, желание иметь учеников. Первые шаги на поприще педагогики он делает в студии М. М. Мордкиыа. Знаменитый педагог и танцор Большого театра приглашает своего юного коллегу, желая приобщить учеников студии к свежим веяниям танцевального искусства.

Встреча с новым педагогом произвела на учащихся ошеломляющее впечатление. По воспоминаниям эстрадного танцовщика и сценариста Б. В. Плетнева, это произошло в 1916 году. "Однажды Михаил Михайлович привел к нам на урок молодого блок-дина с длинными волосами, одетого в широкую бархатную куртку: "Вот новый педагог. Познакомьтесь".

Дети стали, как обычно, к станкам. "Нет, нет, это не надо",- сказал Голейзовский. Потом поднял голову и показал на орнамент портьер: "Вы видите этот рисунок? Изобразите мне его". Мы ответили, что не можем. Тогда Голейзовский начал быстро устанавливать группу в причудливые позы. "А теперь посмотрите в зеркало", - приказал он. И мы с удивлением увидели, что образовали своими телами орнамент портьер" (Из беседы с Б. В. Плетневым (22 ноября 1966 г.).).

В этом рассказе отчетливо выступает облик тогдашнего Голейзовского - подчеркнутый артистизм внешнего вида, желание эпатировать неожиданными поступками и характерное для балетмейстера отношение к танцорам как к материалу, из которого можно лепить живые скульптуры, создавать причудливую вязь пластических рисунков.

Оригинальностью своей творческой натуры Голейзовский притягивал молодежь как магнит. И не только ту, что занималась танцем за пределами академического балета. Когда з 1918 году он встал во главе студии, которая существовала при училище Большого театра, в нее вошли и некоторые сотоварищи Голейзовского по Большому театру: Е. Адамович, М. Кандаурова, Н. Тарасов, В. Ефимов, - которым, по выражению Голейзовского, надоело "прозябать в позапрошлогодних радостях" балетного искусства (Голейзовский К. О гротеске, чистом танце и балете. - "Зрелища", 1923. № 23, с. 12 и № 25, с. 8.).

Трудно определить основное направление первых поисков Голейзовского. Да и было ли оно?.. С присущей ему ненасытностью он брался за многое: ставил балет "Козлоногие" (на музыку И. Саца), пронизанный чувственностью и сарказмом, "Трагедию масок" Б. Бера, где воплощал тему несоответствия парадной и обыденной сторон жизни. Интерпретировал "Пролог" Н. Метнера как конфликт "сильного начала", которое "влечет за собою инертную фигуру: мысль, мечту, может быть, душу - и указывает ей, робкой, заблуждающейся, страдающей и упирающейся, путь вперед к неизбежному, великому" (Римский-Корсаков А. Н. Адамович. Рукопись. Архив Е. М. Адамович.). И все же в этом разнотемье и разностилье можно усмотреть желание балетмейстера выразить бунт личности, сбрасывающей с себя привычные установления.

Также последователен был Голейзовский и в дальнейшем обращении к серьезной музыке. Особенно знаменательной оказалась для него встреча со Скрябиным, к творчеству которого он будет возвращаться на протяжении всей жизни. Одна из первых постановок Голейзовского на музыку Скрябина - Десятая соната - была трактована им как "стремление человека к прекрасному. Через ошибки, падения, препятствия..." (Из беседы с К. Я. Голейзовским (осень 1969 г.).). Назвав ее "Белой мессой", балетмейстер создал произведение, близкое по теме к драме Метерлинка "Сестра Беатриса". При этом он в чем-то следовал и режиссерским приемам известной постановки Мейерхольда, осуществленной в театре В. Ф. Комиссаржевской.

Так же как и Мейерхольд, Голейзовский сосредоточивал внимание зрителей на центральной фигуре, в данном случае на образе Человека, которого воплощали попеременно Василий Ефимов и Лидия Редега, высокая, выразительная танцовщица. Пол исполнителя не имел значения, поскольку и Человек, как и все остальные участницы номера, были облачены в длинные белые почти монашеские балахоны.

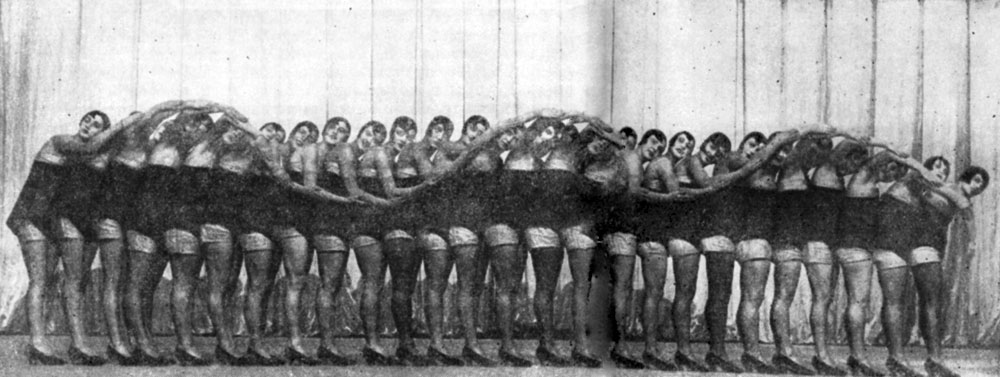

В этой работе Голейзовского статика преобладала над движением. Он заставил антураж действовать слитно (еще один прием, общий с Мейерхольдом), превращая его то в хор, вторящий переживаниям Человека, то в ландшафт: Человек шагал по холмам - склоненным спинам, поднимался по ступенькам лестницы - сцепленным рукам и т. д. Построения групп располагались фронтально вдоль рампы, иногда - по диагоналям, как бы прочерчивая путь Человека. Когда же, наконец, Человек достигал своей цели - жертвенного подвига и распятым возносился над толпой (в центре сцены поднимался люк), коленопреклоненные монахини подползали со всех сторон и тянулись ввысь, стремясь приобщиться к чуду... После паузы его тело соскальзывало с креста ("Я хотел передать бренность телесного", - вспоминал К. Я. Голейзовский). Последняя мизансцена была трактована балетмейстером как Пьеса - монахини поддерживали тело Человека, молясь о его великой душе (Из беседы с К. Я. Голейзовским (осень 1969 г.).).

Та же тема жертвенности разрабатывалась Голейзовским в "Похоронном марше" Метнера, о котором писали, что "построение фигур, отдельные движения... все это замечательно по красоте и... драматичности" (Стайницкий. Московский Камерный балет. - "Красная газ.", веч. вып., 1922, 4 окт.). Особенно поражала заключительная фигура номера: участники располагались на планшете, образовывая своими телами рисунок большого креста. На последнем такте они одновременно приподнимались, как бы вздыхали единой грудью, и замирали - жизнь отлетала... "Этот последний вздох, - комментировал рецензент, - полон правды и впечатления незабываемого". В обоих номерах "снопы света" заменяли обычные театральные декорации и подчеркивали светотенью объемность пластических построений.

Мистико-символическое содержание этих постановок имело весьма отдаленное отношение к духовной атмосфере революционной страны, однако следует признать, что разработка столь сложных тем и то, как они воплощались Голейзовским (пластическим речитативом и выразительными скульптурными группами), было новаторским.

Значительность поисков Голейзовского была оценена наркомом просвещения А. В. Луначарским. При его содействии студии оказали материальную помощь, а в 1922 году она преобразовалась в коллектив "Камерный балет".

В это время Голейзовский, уже давно по ряду причин порвавший с Большим театром, становится общепризнанным главой московского танцевального модернизма - звание, не столь почетное, сколь тягостное для балетмейстера, поскольку оно приравнивало его к огромной массе дилетантствующих любителей балета, среди которых сам Голейзовский отдавал должное лишь Фореггеру.

Несмотря на то, что в некоторых своих работах Голейзовский отказывался ради решения конкретных художественных задач от техники классического танца, он никогда не отрекался от веками выработанной системы классического балета, считая, что лишь она способна дать прочную основу танцевального профессионализма.

Воюя с рутиной академического театра, отстаивавшей устаревшую тематику и эстетику балета, Голейзовский видел цель своих поисков в том, чтобы помочь наступлению "великой хореографической революции", которая, по его мнению, рано или поздно должна быть произведена именно артистами академического балета, "потому что настоящее мастерство чистого танца (так Голейзовский называл классический танец. - Н. Ш.) за ними" (Голейзовский К. О гротеске, чистом танце и балете.- "Зрелища", 1923, № 24, с 8.).

Все найденное Голейзовским в экспериментальной работе на эстрадных площадках было использовано в осуществленных им балетах на сцене Большого театра. Однако мало кто из тогдашних критиков ощущал органическую связь творческих поисков Голейзовского с традициями русской классической хореографии. Чаще раздавались голоса, причислявшие балетмейстера к пресловутому модернизму, который, по едкому определению критика А. Черепнина, "установился в искусстве танца в наши дни, но не является искусством танца наших дней" (Ли (А. Черепннн). Глядя, как танцуют. Экстренный вечер Голейаовского. - "Зрелища", 1924, № 74, с. 6.).

Так ли это было? Голейзовский действительно не решал сиюминутных задач, как они тогда понимались тем же Черепниным: "Танец - это должно звучать сейчас так, как средство подбодрить, подкрепить, освежить, которое должно быть равнозначно купанию в реке, яркой митинговой речи, импульсивному возгласу "Даешь!" (Ли (А. Череппин). От фокстрота - к "Яблочку". - "Зрелища", 1924, № 75, с. 5-6.).

Голейзовский был близок современности именно своим стремлением приобщить хореографию к общему для всей страны процессу коренных преобразований, хотя в тот первый период деятельности и выбор его музыкального материала, и круг образов, и художественные приемы были далеки от того, чтобы в какой то мере выразить совершившееся.

Все более увлекаясь Скрябиным, остро чувствуя экспрессивность и эротизм его музыки, Голейзовский с наслаждением и неисчерпаемой фантазией воплощает произведения Скрябина в изощренных танцевальных композициях, оперируя обнаженными телами танцоров как своеобразным живым скульптурным материалом. Ненавидя танцевальные и костюмные штампы, он оставляет на своих исполнителях минимум одежды, показывая, как прекрасно и выразительно обнаженное тело. В полемическом задоре он даже настаивает на полном обнажении фигур, утверждая, что "не могут красивые линии возбуждать отвращения", напротив, их созерцание должно поднять "нравственный уровень теперешних широких масс" (Голейзовский К. Обнаженное тело на сцене. - "Театр и студия", 1922, № 1-2, с. 36-38.).

И в созданной им "Саломее" на музыку Рихарда Штрауса Зинаида Тарховская, обладавшая необычайно красивой фигурой, представала перед зрителем обнаженной до пояса.

В своем отношении к наготе Голейзовский не был одинок, Примерно на тех же нравственно-этических позициях стоял и А. А. Сидоров, требовавший пересмотра "вопроса о роли в искусстве танца костюма и наготы" (Сидоров А. А. Очередные задачи искусства танца. - "Театр и студия", 1922, № 1 - 2, с. 14-17.). Он рассматривал эту проблему в плане эстетическом. Однако художественные взгляды Голейзовского шокировали некоторых критиков и они подвергались резкому осуждению.

Между тем, сегодня мы являемся свидетелями победы многих его эстетических принципов, в том числе и по отношению к костюму: распространено трико, бесповоротно принятое танцорами, мимами и цирковыми артистами всего мира.

Ранний период творчества Голейзовского крайне интенсивен и разнообразен. Если следовать классификации эстрадного танца, установленной самим балетмейстером, то можно сказать, что он работал в его "легком, промежуточном и высоком стиле" (Из беседы с К. Я. Голейзовским (15 февраля 1966 г.).).

К "легкому" стилю относятся его постановки в открывшихся в период нэпа многочисленных театрах миниатюр, где Голейзовский был вынужден подрабатывать, так как в созданном им "Камерном балете" все работали безвозмездно, лишь ради возможности создавать новое. Он делает номера для последних программ "Летучей мыши", для театра "Палас". В "Кривом Джимми", которым руководил конферансье А. Г. Алексеев, Голейзовский ставит не только танцы, но и пластические интермедии. В частности, на тему картины Репина "Бурлаки", где весь мужской состав труппы сперва изображал "живую картину", а потом, под песню "Эй, ухнем!", тянул бечеву, медленно проходя по сцене.

'Танго'. Е. Ленская и И. Лентовский

С игровой сценки начинался и "Портовый кабачок", завершавшийся эффектнейшим "Танцем апашей", который был поставлен Голейзовским на песенку композитора Ю. Милютина "Шумит ночной Марсель" и исполнялся с громадным успехом Е. Ленской и И. Лентовским (Кроме того, в "Кривом Джимми" шли в постановке Голейзовекого "Фокс-Тротт" (Ленская и Оболенский), "Танец смерти", "Новый эксцентрический танец", "Венгерский танец", "Хореографическая скороговорка", "Чемпионат фокстрота" и т. д.).

'Танец буденновцев'. Е. Ленская и И. Лентовский

Видя в эротике раскрепощающее начало, Голейзовский насыщал ею даже те свои постановки, которые относились к "высокому" стилю эстрадного танца. В музыке Скрябина он выделяет не столько "мистическое визионерство" (Ли (А. Черепнин). Глядя, как танцуют. Вечер Лукина. - "Зрелища" 1924, № 78, с. 12.), сколько чувственные интонации. В одной из рецензий того времени говорится: "Создания Голейзовского - это экстракт фантазии, любопытной по воплощению, и эротики, жгучей, напряженно дрожащей на грани возможного, порой судорожно-грубой, порой целомудренной" (Трувит (А. И. Абрамов). Балет и танец в Москве. - "Эхо", 1923, № 13, с. 8.).

Даже его интерпретация ироничных "Мимолетностей" Сергея Прокофьева была пронизана эротикой. Ею дышали сложные орнаментальные пластические композиции, где каждая поза танцоров связывалась кантиленой непрерывно льющихся движений, подсказанных балетмейстеру развитием музыкальных тем, их мимолетно, почти неуловимо сменяющимися настроениями.

Эскиз костюмов к 'Мимолетностям' С. Прокофьева. Художник и хореограф К. Голейзовский

Многие номера того периода задуманы Голейзовским для танцора Василия Ефимова, напоминавшего Вацлава Нижинского и внешностью, и характером дарования, и трагической судьбой (Он пробыл на сцене всего семь лет (с 1919 по 1926 г.) и умер в психиатрической клинике.).

Низкорослый, с сильно развитыми ногами (благодаря чему он великолепно прыгал), Ефимов обладал неистовым темпераментом и способностью насытить любую, самую непривычную позу жизнью, чувством, пластической гармонией. По воспоминаниям Г. А. Шаховской, он действовал на публику гипнотически.

Ефимов по-особенному гримировался, сильно подводя глаза, и это преображало его простое русское лицо в загадочную трагическую маску. Что бы ни исполнял танцор - "Фавна" или "Лунный свет" Дебюсси, "Прелюды" Скрябина или "Мимолетности" Прокофьева, - он воплощал один и тот же, почти ирреальный образ, обладающий звериной мягкостью движений, резкими переходами эмоций - от экстатических подъемов чувств к ленивой томности.

Подобными чертами отличалась и его наиболее крупная работа - образ Иосифа в балете С. Василенко "Иосиф Прекрасный", поставленном Голейзовским в 1925 году на сцене Большого театра. Но это уже было после ликвидации "Камерного балета".

Ефимов являлся идеальным исполнителем постановок Голейзовского, наиболее верно уловившим камерный характер его творчества. Под этим подразумевается не только то, что балетмейстер главным образом работал над танцевальными миниатюрами - "этюдами", как он сам их называл, - но его специфический отбор выразительных средств: внимание к деталям, тщательная отделка каждой позы, каждого жеста, умение вслушиваться в музыку и в свои ощущения и выявлять тончайшие эмоциональные нюансы, способность создавать танец-исповедь.

Изысканность чувств требовала для своего выражения изысканной пластики. Балетмейстер и исполнитель доводили ее подчас до патологического излома.

Стараясь ввести свои поиски в русло современности, Голейзовский придумывает термин "эксцентрическая эротика". Под этим названием он создает целую концертную программу, которая была воспринята одним из критиков лишь как поза художника, захотевшего вдруг надеть наимоднейший костюм, "dernier cri" танцевальной моды. Хотя он и отмечал, что программа сделана мастерски. Все движения, или по крайней мере значительная часть их, были новы и оригинальны (См.: Трувит (А. И. Абрамов). Впечатления.- "Зрелища", 1923, № 28, е. 11.).

Другой критик, сравнивая номера Голейзовского с работами Фореггера и не найдя в них ни сатирической остроты, ни современного музыкального материала (Голейзовский еще не успел увлечься джазовой музыкой, наиболее характерной приметой эксцентрического танца того времени), также делал вывод, "что эксцентризма в этих постановках, конечно, нет никакого" (Лавров С. Эксцентрические танцы Голейзовского. - "Зрелища", 1923, № 28, с. 11.). По-видимому, сам балетмейстер понимал под эксцентрикой лишь поиски новой, небывалой пластической формы.

Современник Голейзовского, такой же неутомимый экспериментатор Федор Лопухов вспоминает: "В ту пору "словотворчество" волновало поэтов, беллетристов, драматургов, композиторов, художников. Все мы были охвачены горячим желанием найти новые "слова" (Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете, с. 236.).

Экспериментируя, Голейзовский создавал "слова" - движения, непривычные до алогичности. Для выражения эмоций он придумывал самые неожиданные позы, гротесково переосмысляя изображаемые чувства. Широко вводил в танец акробатический трюк, нарушающий нормальную последовательность движения.

Николай Львов писал, что в постановках Голейзовского "ноге придана неожиданная функция: служить не опорой для тела, а самостоятельным выразительным фактором. Чтобы освободить ногу, тело брошено на площадку или же взято на поддержку. Нога "жестикулирует". Через сплетения рук и ног получаются новые эффекты" (Львов Н. Голейзовский и Лукин. - "Эрмитаж", 1922, № 17, с. 6.).

Если подойти к этим поискам, как к чисто лабораторному эксперименту, каковым являлись многие тогдашние работы "левых" театров, то они приобретают смысл максимального выявления возможностей человеческого тела, создания пластических метафор и расширения лексики танцевального искусства. "Открытия" Голейзовского начала 20-х годов вошли в копилку советской хореографии и стали широко применяться во всех эстрадных и сценических танцевальных жанрах. Однако это стало очевидным лишь спустя много лет. Тогда же казалось, что балетмейстер зашел в некий тупик, что его талант "увядает в этой атмосфере орхидейно-тепличной эстетики" (Трувит (А. И. Абрамов) Последний Голейзовский.- "Эрмитаж", 1922, № 15, с. 9.).

Рядом с Голейзовским обычно упоминали имя Льва Ивановича Лукина (Сакса, 1892-1961), который также руководил экспериментальной танцевальной студией. Пианист по образованию, он в те годы создавал свои постановки лишь на серьезную и классическую музыку, по преимуществу не предназначенную для танцевального воплощения, пытаясь, по его словам, "учиться у музыкальной полифонии гармонии и ритму" (Трувит (А. И. Абрамов). Наивному эксцентрику. - "Эрмитаж", 1922, № 10, с. 13.).

Этюд. 3. Тарховская с партнером. Постановка Л. Лукина

По воспоминаниям Г. А. Шаховской, Лукин был мечтателем и эстетом. Его постановки отличались остротой замыслов, воплощавшихся не столько в танцевальных движениях, сколько в разнообразных изысканных позах, что позволяло сравнивать номер Лукина с "мотобиоскульптурой" (Сарадзе Г, Лукин. - "Зрелища", 1923, № 20, с. 17.).

Основным содержанием творчества балетмейстера являлась эротика (по-видимому, под влиянием философии Фрейда, которой в то время начали увлекаться), но художественный уровень ее изображения был довольно высок. В ту пору Лукин шокировал пуритански настроенную критику, сегодня, по-видимому, он никого бы не удивил.

Танцевальные программы Голейзовского и Лукина часто исполнялись в Большом зале Консерватории, где эстрада освещалась большой овальной люстрой, дававшей концентрированный свет на исполнителей. Светотень усиливала скульптурность фигур и построений, а на стенах образовывались причудливые тени. Иногда концерты происходили в Шаляпинской студии (в Николо-Песковском переулке), где имелась маленькая сцена. Там была поставлена весьма характерная для раннего Лукина сюита "Сафо" на музыку композитора-авангардиста Н. Рославеца. Оформление сцены представляло собой низкий, наклонный, овальной формы станок, на котором балетмейстер располагал в лежачих позах девять танцовщиц - восемь смуглых, темноволосых и белотелую, рыжекудрую Сафо (Роль Сафо исполняла Наталия Глан.).

"Двенадцать танцев (по афише). Двенадцать видений, двенадцать живых картин. Основных условий пляски - движения, стремительности, взлета, прыжка - нет. Одна, другая чуть пробежит, чуть покружится, остальные там, на странной горбатой площадке с немногими ступенями, застывают со вскинутыми кверху ногами, извиваясь, перегнувшись, вычерчивают телом светлый рисунок на тусклом фоне кулис. Узоры из тел - живая роспись, которая, вместо того чтобы огибать крутые бока архаической вазы, разворачивается на сцене" (Ивинг В. Раскаявшийся грешник. - "Театр и музыка". 1923. № 30, с. 996-997.).

Описание критика дает представление о стремлении балетмейстера создать пространственную, взаимосвязанную композицию и о его умении пользоваться цветом и линией.

В другой статье Ивинг говорил о "его удивительных "Сарказмах" на музыку Прокофьева, где человеческие тела превращены в жуткие неправдоподобные видения гофмановской чертовщины" (Ивинг В. Вечер Лукина. - "Театр и музыка", 1923, 21/8, с. 717-718.), что свидетельствует о выразительности пластической лепки балетмейстера. Но эстетическая ценность композиций Лукина обнаруживалась лишь в тех случаях, когда в них участвовали одаренные исполнители. Первое время они у него были. Увлеченные культурой Лукина, его музыкальностью, отчасти фрондерским постоянством в варьировании любовных тем (всегда привлекательных для молодежи), в его студии занимались сестры Пшебышевские (Наталия Глан и Галина Шаховская), Александр Румнев и Вера Друцкая, Леонид Оболенский, София Островская, Зинаида Тарховская.

Особенно интересна в композициях Лукина была Тарховская, высокая, тонкая, мало эмоциональная, но ее пластика обладала обаянием "немного мертвого, но изумительного по своей четкости и выразительности графического рисунка" (Трувит (А. И. Абрамов). Последний Голейзовский. - "Эрмитаж", 1922, № 15, с. 9.).

В исполнении Тарховской каждая придуманная Лукиным поза воспринималась как пластическая мелодия. У других танцовщиц они становились подчас заурядными. С тех пор как Тарховская перешла работать в "Камерный балет" под руководством Голейзовского и вслед за нею из студии Лукина ушли ее первые участники, а новый набор оказался намного слабее, концерты Лукина перестали вызывать прежний интерес. Обнаружилось, что его хореографическое образование крайне поверхностно (он лишь недолго обучался в студии Элирова).

После короткого и несколько скандального успеха первых программ Лукина критика резко обрушилась на него и за тематику постановок и за повторы одних и тех же приемов и даже обвиняла его в заимствованиях. Имя Лукина становится синонимом танцевального декаданса. Однако постоянное возвращение критики к его творчеству, частое сравнение его с Голейзов-ским ("Эти два новатора взаимно дополняют один другого" (Львов Н. Голейзовский и Лукин. - "Эрмитаж", 1922, № 11, с. 6.))), а также и то, что на его концертах музыкальную партию вели такие крупные музыканты, как Игумнов и братья Готлиб, подтверждает, что Лукин был незаурядной фигурой.

Обладая "сложной, изощренной" (Трувит (А. И. Абрамов). Наивному эксцентрику. - "Эрмитаж", 1922, № 10, с. 13.) психикой, Лукин был способен удивительно образно (подчас более интересно, нежели Голейзовский) выражать эмоциональные состояния человека в пластических формах. Разнообразие поз не могло, однако, преодолеть однообразия содержания его постановок, все того же любовного томления. Иногда - бурного, иногда - вялого.

Лукин довольно быстро исчерпал свой творческий потенциал, тогда как Голейзовский сумел вырваться из эстетического тупика в силу несравненно большей одаренности и широты художественных взглядов, подкрепленных подлинной хореографической культурой (В дальнейшем, подчиняясь необходимости, Лукин ставил номера в студии "Драмбалет" Н. Греминой, в цирке и на эстраде номера на фольклорном и спортивном материале и превратился, по свидетельству Г. А. Шаховской, в заурядного балетмейстера. Последние его годы прошли в творческом простое.).

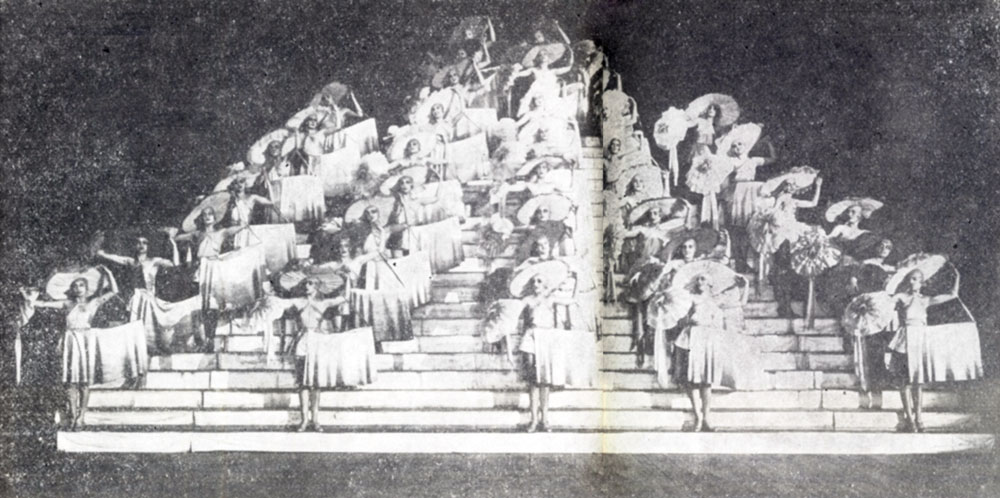

В 1923 году Голейзовский создал сюиту "Испанские танцы" на музыку И. Альбениса и Э. Гранадоса в неожиданном для него эмоциональном ключе.

Пульсирующие, энергичные ритмы испанских танцев оказали оздоровляющее действие на творческую фантазию балетмейстера. Они как бы расшевелили его, вернули ему ощущение полноты жизни и подсказали необходимость более динамичных, чисто танцевальных средств выражения. В этой работе балетмейстерский талант Голейзовского предстал обновленным.

"Я верю в то, что ритм является богом жизни" (Из беседы с К. Я. Голейзовским (осень 1969 г.).), - неоднократно утверждал Голейзовский, и ритм для него как для художника всегда имел огромное значение.

"Нельзя было не подпасть сразу же и бесповоротно под власть живых, бодрых и ярких настроений этого пляса, - писал А. Черепнин. - Не в Испании, конечно, здесь дело, не в фольклоре, не в сюжете, а исключительно в четком, внятном, усвоенном ритме, с одной стороны, и в простоте и ясности эмоционального языка - с другой. Все сделано в широкой, небывалой до сих пор танцевально-плакатной манере - экономно, ярко, без завитушек и бантиков. Пляска... заряжала, тонизировала, увлекала в свой ритмический круг. Это было настоящее искусство" (Ли (А. Черепнин). Глядя, как танцуют. - "Зрелища", 1924, № 74, с. 6.). Последнее утверждение критика являлось высшим для того времени комплиментом.

Даже если судить только по сохранившимся фотографиям постановки, видно, насколько была нова для своего времени вылепленная Голейзовским пластика испанских танцев, сколько в ней свободы, непринужденности, богатства настроений, как она отличалась от сдержанно-суховатой формы, принятой в академических театрах, и как близка к подлинно народному испанскому танцу.

'Испанские танцы'. Е. Ленская Постановка К. Голейзовского

'Испанские танцы'. Е. Ленская Постановка К. Голейзовского

'Испанские танцы'. Е. Ленская Постановка К. Голейзовского