Григорович

Во время лондонских гастролей Большого театра специальный корреспондент "Нью-Йорк тайме" писал: "Когда в прошлом году я увидел "Спартака" в Большом театре, я подумал, что это один из величайших балетов XX века... Этот балет потрясает, возвышает душу, это страстный гимн человеку-борцу"*.

* ("Нью-Йорк тайме", 1969, 19 июля.)

Газеты писали о "сокрушающей энергии хореографии Григоровича", о "бушующих мужских ансамблях", о шекспировской смелости драматических контрастов и переходов.

"Спартак", "Щелкунчик", "Легенда о любви" Григоровича - не похожие друг на друга, совсем разные спектакли, но вместе с тем в лих есть и нечто общее, что определяется цельностью художественного мировоззрения балетмейстера, особенностями его индивидуальности.

В своей книге "Шестьдесят лет в балете" старейший балетмейстер Ф. В. Лопухов написал: "Григорович понял хореографические особенности реализма в балете..."*. Может быть, это спорная формулировка, но, во всяком случае, она очень метко раскрывает существо творческой деятельности Юрия Григоровича.

* (Федор Лопухов, Шестьдесят лет в балете, М., "Искусство", 1966, стр. 240.)

Он обладает удивительным и редким даром чисто хореографической образности. Его танцевальные композиции производят сильнейшее впечатление прежде всего тем, что предельно ясно выражают энергию действия, яркость характеров, точность мысли.

Произведения Григоровича увлекают глубиной размышлений о жизни, о человеке. Во всех сложностях его образно-танцевальных композиций угадывается конкретность тех или иных жизненных явлений, и хореографический образ становится как бы средством философского обобщения, осмысления этих явлений. Танцевальный образ ценен для Григоровича в той степени, в какой он дает возможность выразить глубинный смысл события, характера или действия. Он всегда устремлен к раскрытию этого смысла. (Кстати говоря, при отсутствии образно-смысловых задач фантазия Григоровича сразу тускнеет. Как-то ему пришлось ставить классическую композицию на музыку А. К. Глазунова, и, несмотря на участие ведущих солистов, сочинение оказалось весьма бледным.)

"Если хореограф не философ, только "танцмейстер", постановщик танцев, он не может стать подливной личностью в искусстве",- резко утверждает Григорович. Ему кажется пошлостью, если балетмейстер считает своей главной и единственной целью - изобретение новых движений, новой лексики. Задача художника - искренне выразить то, что чувствуешь и думаешь. Новаторство не может быть самоцелью, но балетмейстер может прийти к нему в поисках наиболее точного выражении своих .мыслей.

Поиски Юрия Григоровича - это поиски современного танцевального симфонизма. Сложность философской мысли, психологии в музыке полнее всего выражается в симфонии. В балете это требует танцевального, хореографического симфонизма; поэтому так последовательно обращается к нему Григорович, создавая сложные пластические обобщения.

Григорович объясняет причину своей приверженности к языку балетной классики. Для него это прежде всего наиболее стройная и законченная система хореографического мышления, которая впитывает, вбирает в себя все лучшее, что несут другие пластические системы - движения народных танцев, отдельные приемы так называемого "модерн-танца", современные ритмы, элементы спорта, бытового танца и т. д. Отсюда способность классики к вечному развитию, к бесконечному обновлению.

Система классического балета - это торжество принципа над случайностью, торжество замечательных закономерностей пластического искусства. Это прочнейший фундамент для серьезных поисков в области хореографии. На основе этой системы создавались балеты классицистического и романтического стилей, спектакли импрессионистические, экспрессионистические и т. д. Классическая система танца не ограничивает диапазон балетмейстера и актера. Наоборот, она вооружает его для самых смелых и неожиданных экспериментов.

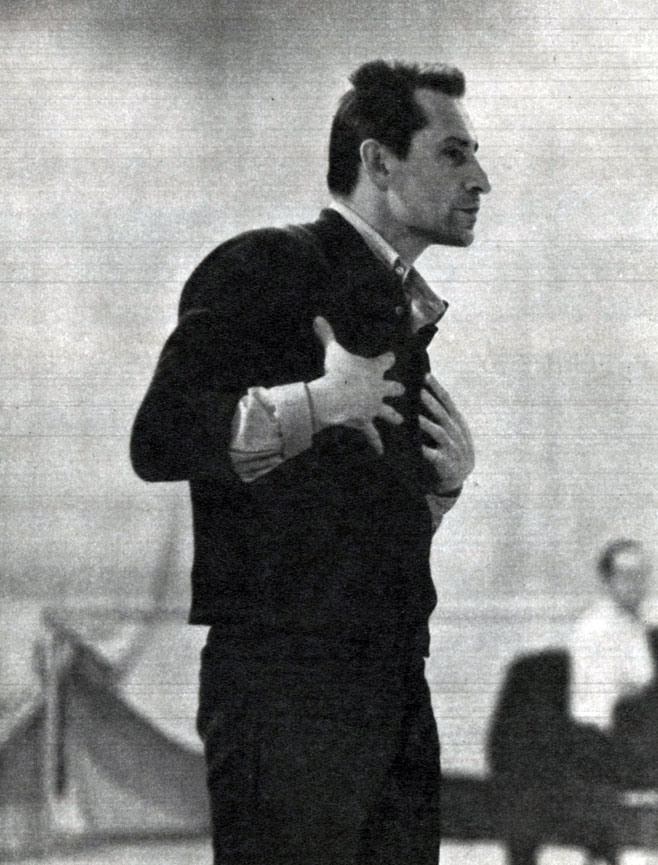

Григорович на репетиции

Григорович больше всего ценит в балете его смысловую и эмоциональную емкость, его духовное начало. Вечная тема балета - любовь. Надо суметь рассказать о ней так, чтобы это был разговор о душе, о сложном духовном процессе, каким является любовь.

Григоровича огорчает, когда зрители сводят балет к "спорту", он не очень доверяет балетным конкурсам, ибо на них бывает довольно трудно учесть одухотворенность, артистичность исполнителей. Конкурсы часто становятся соревнованием чисто физическим, техническим - "кто кого перещеголяет". А это не есть предмет и цель искусства.

Не так много в балете подлинных артистов-художников, потому что можно иметь совершенное для танца тело и не иметь совершенного духовного, артистического инструмента. Наверное, балетное искусство так трудно и так любимо именно потому, что его цель - физическое и душевное совершенство артиста-человека. Только такой артист до конца сумеет выразить, раскрыть свою индивидуальность, ничего не нарушив, не изменив в замысле, в тексте хореографа.

Сегодня балетный театр требует от артиста высокой профессиональной культуры. Разнообразная стилистика и формы современных балетных спектаклей предъявляют новые требования: сейчас мало просто хорошо танцевать, надо знать, что ты танцуешь. Время спектаклей-близнецов, сделанных по одной мерке, прошло. Но как часто актеры "Легенду о любви" танцуют в том же ключе, что и "Спартак", "Весну священную" - как "Половецкие пляски" в "Князе Игоре".

Григорович. 'Легенда о любви' А. Меликова

Пожалуй, нужно было бы вернуть на афишу старинную формулировку- "балет сочинен и поставлен таким-то". По сути дела, это разные вещи, это две ипостаси творчества балетмейстера. Он создает, "сочиняет" хореографический текст, и он чаще всего воплощает его на сцене. Кстати говоря, можно хорошо срежиссировать собственное сочинение и можно его погубить. Вот почему так важно иметь актеров-единомышленников, способных не только виртуозно воспроизвести предложенную балетмейстером форму, но и воспринять его сокровенные мысли.

Григорович. 'Легенда о любви' А. Меликова

В балетах Григоровича "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Щелкунчик", "Спартак" танцуют М. Плисецкая, Н. Тимофеева, Е. Максимова, Н. Бессмертнова, Н. Сорокина, В. Васильев, М Лавровский, М. Л йена, Ю. Владимиров и другие замечательные мастера Большого театра. Они способствуют раскрытию замысла и утверждению художественных принципов спектаклей Григоровича- он во многом формирует исполнительский стиль сегодняшнего Большого театра.

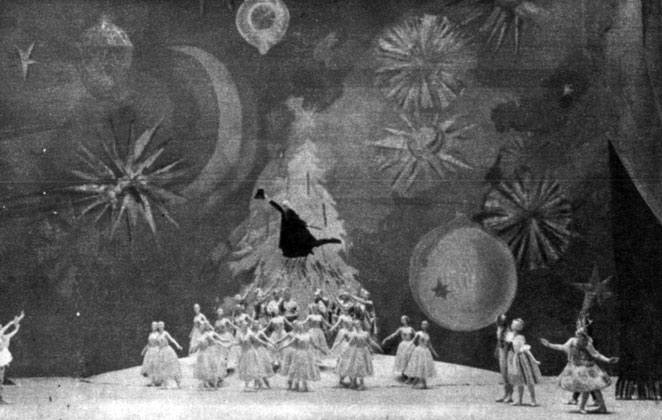

Григорович. 'Щелкунчик' П. Чайковский

Балетмейстеру помогает в этом немалый собственный артистический опыт. Блистательная деятельность Григоровича-постановщика невольно заслонила первый период его творческой жизни, заставила забыть о том, что он был в свое время своеобразным танцовщиком, перетанцевал множество характерных партий на сцене Ленинградского театра имени С. М. Кирова. Воспитанник таких педагогов, как Б. Шавров, А. Писарев, Л. Леонтьев, С. Пономарев. Григорович танцевал Нурали и юношу в "Бахчисарайском фонтане", китайский танец и паяца в "Щелкунчике", Ли Шанфу и акробата в "Красном цветке", Карана в "Гаянэ", воина в "Половецких плясках", Золотого божка в "Баядерке", Шурале в одноименном балете, шутов в "Лебедином озере" и "Ромео и Джульетте", Кота в "Спящей красавице", Ганса в "Жизели", Николая в "Татьяне", Петр о в "Тарасе Бульбе", Северьяна в собственном балете "Каменный цветок".

Григорович. 'Лебединое озеро' П. Чайковский

Подлинным призванием Григоровича оказалась деятельность хореографа, но есть какая-то внутренняя связь между тем, что он делал на сцене сам, и тем, что он с такой мощью утверждает в своих спектаклях. Вот почему я хочу вспомнить здесь о Григоровиче-танцовщике.

Григорович. 'Спартак' А. Хачатуряна. Триумф Красса

В его исполнении всегда привлекали топкая артистичность, внутренняя нервность при внешней собранности, сдержанности. Мы нередко видели, как в "Половецких плясках" или в татарской пляске в "Бахчисарайском фонтане" танцовщики доходят до исступления, как их захлестывает темперамент, смазывая и нарушая благородную четкость танца. Этого никогда не было у Григоровича. По своему амплуа характерного танцовщика ему часто приходилось выступать в бурных, неистовых плясках. Но он никогда не терял в них такта и вкуса, соединяя остроту танцевального гротеска со сдержанностью исполнения, с психологической сложностью и тонкостью. Григорович обладал хорошим прыжком, что придавало его танцу легкость, пластическую одухотворенность.

Особенно ярко запомнилось его выступление в "Спартаке", поставленном Леонидом Якобсоном.

Дерутся два гладиатора, Ретиарий ("рыбак") - Ю. Григорович и Мармиллон ("рыбка") - Ю. Мальцев. У одного в руках короткий меч и щит, у другого - трезубец и сеть. Идет смертельный бой на потеху жестокой толпе. Но если Мармиллон - Мальцев свиреп и яростен, преследует противника с диким и тупым упорством, следит за ним бешеными, налитыми кровью глазами, то Решарий - Григорович ведет бой так, что мы видим: его заставили драться, необходимость борьбы не пробудила в нем кровожадности, он ускользает от ударов и наносит их сам, не меняя печального выражения, которое застыло на его бледном лице.

Бой гладиаторов

И вот Ретиарий сражен. Он чувствует приближение гибели, глаза его наполняются тоскливым недоумением - ведь эта смерть так нелепа, чудовищна. Вы чувствуете в нем свет каких-то мыслей, воспоминаний. Помните, как в стихотворении Лермонтова сказано об умирающем гладиаторе: "Вот луч воображенья сверкнул в его душе..." Вы видите не только последние судороги пронзенного тела, но и наблюдаете, как вспыхивает в проклятии Риму, а затем сразу же гаснет дух человеческий...

Сцена второго акта

Григорович достигал поэтического впечатления тем, что делал каждое движение, самое, казалось бы, натуралистическое, танцевальным. Удары гладиатора и его предсмертные метания - все преображено и опоэтизировано танцевальной стихией, подобно тому как в лермонтовском стихотворении отрывочные мысли и образы, проносящиеся в тускнеющем сознании умирающего гладиатора, слиты в музыку стихотворных строк.

Конечно, трудно сравнивать выступление Григоровича в этой эпизодической роли с тем творческим подвигом, который он совершил как хореограф, создатель новой замечательной редакции "Спартака". Но уже тогда можно было увидеть стремление к обобщенности танцевального образа, осмысленность и тонкую музыкальность пластики, особый "второй план", дыхание поэзии - то есть то, что потом стало отличительными признаками балетов Юрия Григоровича.

Поединок Спартака и Красса

Балет "Каменный цветок" С. Прокофьева, первый поставленный Григоровичем балет,- спектакль строгого вкуса, художественного такта. Все чувства целомудренно сдержаны, затаены. Даже ярмарочный разгул, буйство хмельных гуляк передается в балете с удивительным чувством меры. Сила фантазии соединяется с лаконичностью, не допускающей ничего лишнего.

"Каменный цветок" оказался спектаклем абсолютно законченным в своей цельности, верности единому замыслу. Создавалось впечатление, что нет ни одного движения в танце, ни одного красочного пятна в декорациях, которое нарушало бы это единство замысла. Была достигнута гармония мысли и воплощения, музыки и танца, красок и движений.

Все это очень важно. Но важнее всего было то, что молодой балетмейстер вспомнил несколько совершенно очевидных и простых, но к тому времени основательно призабытых истин. Он вспомнил, что самое выразительное в балете - танец, а не бытовая игра, пантомима. Вспомнил, что балет по самой природе своей - это искусство обобщения, поэтизации действительности, что оно не всегда нуждается в скрупулезных оправданиях. Вспомнил, что декорация и костюмы должны помогать танцу, а не давить его своей пышностью, громоздкостью, обстоятельным "бытописательством". И создал балет поэтический, воздушный, возвышенный.

'Спартак' А. Хачатуряна. Финал спектакля

Конечно, можно спорить с решением Григоровича, можно представить себе образы "Каменного цветка" более яркими в своей бытовой характерности, гораздо более детализированными. Но балетмейстер "услышал", а затем "увидел" и выделил в музыке Прокофьева то, что ему было наиболее близко и дорого. Композитор в своей автобиографии писал, что лирическая линия в его творчестве "оставалась незамеченной, или же ее замечали задним числом. В лирике мне в течение долгого времени отказывали вовсе, и, непоощренная, она развивалась медленно. Зато в дальнейшем я обращал на нее все больше и больше внимания". Вот эту лирическую тему позднего Прокофьева чутко расслышал молодой балетмейстер и подчинил ей весь строй своего воистину лирического спектакля. Григорович шел в .своем решении не столько от сказов Бажова, положенных в основу либретто, сколько от Прокофьева, он заботился прежде всего о верности музыкальной партитуре, а не литературному первоисточнику.

Наш балетный театр создал немало спектаклей на основе замечательных произведений литературы, и некоторые балетмейстеры привыкли не столько вслушиваться в музыку, сколько вчитываться в литературный первоисточник, а это часто приводило к забвению многих законов хореографического театра.

Каждому этапу в развитии искусства свойственны свои закономерности. В пору создания таких советских (балетов, как "Бахчисарайский фонтан", "Утраченные иллюзии", "Ромео и Джульетта", "Пламя Парижа" и др., особое внимание к исторической, этнографической и бытовой достоверности было необходимым и плодотворным, потому что нужно было решительно избавляться от балетной рутины и фальши, от столетних штампов, нужно было заменить традиционных балетных эльфов, нимф и дриад персонажами с живыми человеческими страстями и мыслями. Затем, когда завоевания реализма в балете стали глубоки и прочны, наступило время подумать о силе поэтического обобщения, о прекрасной условности хореографического искусства, о том, что оно призвано воплощать правду жизни в ее наиболее возвышенных, романтических проявлениях.

Григорович прежде всего стремится раскрыть философскую тему произведения Прокофьева. В музыке нет и намека на обычную балетную иллюстративность. А именно иллюстративный, чисто "бытовой" подход послужил причиной неудачи первого сценического воплощения "Каменного цветка" в Большом театре. Григорович избежал привычки к бытовой обстоятельной "оправданности" и не поддался соблазну внешне эффектной сказочной феерии. Он углубился в философский смысл произведения и строго подчинил ему все "слагаемые" своего спектакля.

'Спящая красавица' П. Чайковского

Прокофьев своеобразно преломляет и трактует природу сказочных образов. Герой балета Данила попадает в особый сказочный мир, но ведь, по сути дела, это мир, рожденный его фантазией, воображением художника, его вечными поисками живой и нетленной красоты, мир властной, неотступной мечты о совершенстве. В музыке Прокофьева как бы воплощено желание постигнуть и запечатлеть вечно изменчивую, ускользающую, неуловимую красоту природы. Отсюда и возникает необходимость найденных Григоровичем необычных линий в хореографическом рисунке. Даже тогда, когда он берет привычные, канонические движения классического танца, он очень сложно переплетает и "орнаментирует" их, подает в неожиданных, смелых, причудливых сочетаниях. Ломкость и острота акробатически трудных движений, певучие, широкие линии русской пляски у Григоровича объединены и облагорожены строгостью классического танца, словно дыханием спокойной, мудрой гармонии. И в этом опять соответствие замыслу композитора, мысль о том, что поиски, метания, противоречия в конце концов ведут художника к гармонии и (совершенству прекрасных и простых форм в искусстве.

Прокофьев однажды написал, кажется единственную в своей жизни, маленькую, на полстранички, балетную рецензию. Он хвалил один старый балет за то, что сюжет его "танцевален и легко передается средствами балета", что его "действие ясно из самого танца".

Григорович сумел убедить в абсолютной таицевальности сюжета "Каменного цветка", действие его балета возникает и движется в многообразном и свободном развитии танцевальных форм.

Непрерывный, неиссякаемый поток изумительных прокофьевских мелодий рождает такой же неистощимый поток танцев. Образуется как бы непрерывная, все время развивающаяся и движущаяся танцевальная мелодия, строго соответствующая такой же непрерывной, насыщенной мелодической линии Прокофьева. Балет идет как бы на едином дыхании, являя собой пример хореографически осмысленного "сквозного действия", которым пронизан и которому подчинен весь спектакль.

Эта непрерывность, целостность, единство балета, всех его сцен и танцев представляется большим достижением. Вся картина помолвки, например, не распадается на отдельные танцевальные номера и выглядит как единый народный обряд, а эпизоды на ярмарке представляются, в сущности, одной большой, широко развернутой сюитой уральских и цыганских плясок.

В танцевальном единстве сцены ярмарки существует много интересных подробностей-пляска трех скоморохов, один из которых с бородой из мочалы, в лаптях, другой, рыжий, с крестом на груди и в сапогах, третий в шутовском остроконечном колпаке. Красив девичий хоровод с декоративным использованием длинных лент, свисающих с карусели.

В пляске цыган участвует лихой горбун-гитарист, костюмы сочетают черные с красным цвета. Все это создает драматичный колорит.

Картины балета сменяются мгновенно и непрерывно, перемена Декораций не нарушает хода и развития сюжетно-хореографического действия. Завершение предыдущей сцены является началом последующей, но уже как бы в другом месте действия.

В первой картине балета мы видим в лесу Данилу и Катерину. Идет любовный танцевальный дуэт. В конце его поднимается задник, и мы различаем за ним, в глубине сцены, очертания комнаты, группы девушек и парней... Начинается помолвка. Интимный дуэт незаметно переходит в общую танцевальную сцену.

Бытовой логики и оправданности в таком переходе как будто бы нет, а зато внутренняя, поэтическая есть - объяснение в любви совершенно естественно переходит в обряд помолвки; признавшись друг другу в своем чувстве, Данила и Катерина открываются перед людьми, соединяют свою судьбу. В этой сцене нет никаких жанровых штрихов - этих вечных подгулявших сватов, дородных молодиц, совершенно опьяневших, всклокоченных гуляк, но зато есть и грусть прощания с девичеством, и трепетное, чуть боязливое ожидание счастья, и строгость целомудренного обряда.

Одним словом, есть поэтическая атмосфера, настроение. А это в балете важнее самых достоверных бытовых деталей.

Конечно, в этом заслуга и художника спектакля. С. Вирсаладзе словно призван для того, чтобы облекать балет и танец в воздушные, прекрасные одежды. В его оформлении все для танца, во имя танца. Он оставляет незакрытым весь огромный планшет сцены. Это создает ощущение простора, свободы для полета, для прыжков, для вихревых вращений. Совсем в глубине сцены - огромная зеленоватая, чуть мерцающая, иногда темная, иногда словно прозрачная малахитовая шкатулка. В ней возникают обозначения места действия -лес, изба, ярмарка... Это похоже на то, как художник, вглядываясь в поверхность малахита, начинает видеть в гранях, прожилках, пятнах и разветвлениях камня очертания гор, деревьев, домов...

Оформление Вирсаладзе поражает цельностью богатого, но сдержанного, благородного колорита. В декорациях и костюмах нет и тени псевдорусской, лубочной яркости и пестроты. Даже сцена ярмарки не вырывается из общей картины, потому что и здесь багряные, золотые, желтые краски даны в каком-то осеннем, догорающем, чуть притушенном великолепии.

Единство колорита достигается продуманностью каждой детали, каждого цветового пятна, когда общее сочетание декораций и костюмов, предметов, мельчайших деталей, вплоть до цвета кушака, полос и каемок сарафанов у девушек,- все образует художественную гармонию. Если можно так выразиться, Виреаладзе подлинно "симфоничен" в цветовом, колористическом решении всего оформления спектакля. Художник создал замечательные костюмы, сделав национальную одежду "балетной". Помогают танцу легкие рубахи парней с широкими, словно окрыляющими движения рук, рукавами. Прозрачный сарафан Катерины - это русская туника, идеальный костюм для танца, соединяющего элементы балетной пластики и русской женской пляски.

Так художник помогает балетмейстеру, который мыслит прежде всего танцевальными образами.

В решении балетмейстера даже смятение толпы на ярмарке при появлении Хозяйки Медной горы не только играется, но прежде всего танцуется. Мы видим не пеструю суматоху, в которой каждый исполнитель изображает переполох на свой страх и риск,- нет, это танец строго ритмичный и организованный. Испуганная ярмарочная толпа словно превращается в одно существо, то вздрагивающее, то замирающее, то в страхе шарахающееся назад, то в порыве жгучего любопытства устремляющееся вслед за Хозяйкой Медной горы.

В фантастических сценах подземного царства колючие, острые, ломкие линии четких групп и танцевальных композиций создают впечатление сверкающих граней, блеска драгоценных кристаллов. Сверкают и переливаются не костюмы, не нашитые блестки, мишура - их нет. В самом танце, в его линиях есть нужный образ сверкания, создающий ощущение, что перед нами то медленно, то быстро поворачивают всеми гранями большие драгоценные камни.

Точно так же образно и танцевально охарактеризованы все персонажи балета. Партия Данилы построена балетмейстером на сильных полетных движениях, прыжках, и это дает ощущение крылатой, порывистой души художника. В пластике героя есть какое-то солнечное начало; вдохновение Данилы - радостное и светлое, он словно полон надежды достичь совершенства в своих поисках красоты. Так же радостно его чувство к Катерине; здесь очень удачно найдены балетмейстером бережные, целомудренные, словно "баюкающие" поддержки.

Возвышенные средства классического танца и мягкую плавность движений русской пляски использует балетмейстер, рисуя чистый, трогательный облик Катерины. Катерина как бы всегда с Данилой, всегда готова ему помочь, ободрить в его вечных поисках и трудах. Она - как ветер, освежающий его разгоряченный лоб, как вода родника, к которой он припадает, чтобы утолить жажду, как свет, столь дорогой глазам и душе художника.

Фигура простой девушки сближается с поэтическими образами природы, а в Хозяйке Медной горы, олицетворяющей ее могучие силы, ясно различаешь человеческие черты, драму горячей неразделенной любви. Так две женские партии балета соединяются в некоем философском единстве, представляя собой как бы две стороны того идеала красоты и человечности, к которому всегда стремится душа художника.

Для философской концепции спектакля очень важно решение образа Хозяйки Медной горы. Балетмейстер не рисует портрета величавой русской красавицы, статичной в своем властном великолепии "малахитницы". Хозяйка предстает Даниле всякий раз по-разному, в ином облике, она несет тему изменяющейся, неуловимой красоты, в ней символ недостижимого и ускользающего совершенства, вечного движения и беспокойства, тревоги и тайны, свойственных духу всякого истинного творчества. И тут Григорович прежде всего идет от музыки, от того, как сложно варьируется тема Хозяйки Медной горы у Прокофьева.

В сказках герой часто проходит испытание мудрости, отвечая на замысловатые загадки. Разгадает - будет жив и счастлив, нет - попадет в беду.

Хозяйка Медной горы в спектакле то и дело словно задает Даниле загадки, она все время меняется, озадачивает его, как бы испытывая силу его мудрости и воображения, силу его человеческой стойкости. Танцевальный язык партии Хозяйки Медной горы сложен. То подвижная, как ртуть, юркая, как ящерица или змейка, то неподвижная, окаменевшая, она всегда загадочна, таинственна. Чередование гибких, острых, прихотливых движений с внезапными резкими остановками, паузами создает впечатление какого-то калейдоскопа превращений, изменений, преображений.

Фантастичность, двуликость образа (ящерка и женщина) выражена в танце, в неожиданности движений, поворотов, ракурсов и поз - она то прильнет к Даниле движением человечески-женственным, то вдруг обовьется вокруг его тела каким-то змеиным изгибом, то доверчиво протянет к нему руки, то вдруг мелькнет и ускользнет, словно быстрая, неуловимая ящерка. Необычные, почти акробатические движения вдруг сочетаются с очень простыми, задушевными, когда, например, опустившись после прыжка на одно колено, Хозяйка вдруг задумчиво подпирает щеку рукой таким характерным русским, "бабьим", печально-созерцательным жестом. Но и самые изощренные поддержки, в которых классика смело соединена с элементами акробатики, не звучат формально, ибо эти острые приемы служат созданию сказочного, изменчивого, сложного образа, в котором как бы воплощена прихотливость, причудливость человеческой фантазии, смело соединяющей реальное со сказочным, правдивое с фантастическим.

В финале балета Данила возвращается к людям, к покинутой невесте. Но и образ Хозяйки Медной горы, власть творческого начала, всегда будет жить в его душе.

Сказочная обобщенность есть и в образе Северьяна. Это не просто бытовой приказчик, холуй и насильник. Нет, он кажется воплощением зла, у него бледное страшное лицо "вурдалака", "упыря" из сказки. Глаза озорные и трагические, шальные и тоскливые, сумасшедшие и удивленные. Удивленные оттого, что он сам не знает, что в нем творится, куда понесет его темная и буйная душа.

На нем черная бархатная поддевка, лиловая блестящая рубаха. Темные тени ложатся на его бледное, испитое лицо, волосы намаслены и приглажены. На черном фоне поддевки выразительно "играют" его руки, пальцы- жадные, беспокойные и цепкие, они все время живут, шевелятся, сжимаются в кулаки, хищно растопыриваются... Руки, словно созданные для того, чтобы хватать, рвать и мучить, руки убийцы, злодея, душителя. Вирсаладэе нашел штрих, помогающий актеру, оттеняющий выразительность рук: он сделал рукава поддевки Северьяна короче, чем полагается; от этого кисти рук "вылезли", приковывая к себе внимание зрителя.

Северьян все время засучивает и без того короткие рукава быстрым, деловитым жестом драчуна, лихого забияки, предвкушающего радость расправы, избиения, злодейства. Он ходит, будто попирая землю, пиная все, что попадается под ноги. У него все время полусогнутые колени, словно он вот-вот пустится в отчаянную присядку вокруг Катерины, издеваясь, измываясь над ее горем. Он подбирается, подкрадывается к своей жертве, петляет, стелется, вьется вокруг нее, как бы гипнотизируя своими глумливыми, зловеще-издевательскими плясовыми движениями. Встретив отпор, он останавливается как вкопанный, устремив прямо перед собой неподвижный, бешеный взгляд, протянув руки с растопыренными пальцами. На него словно нападает столбняк, предвестник того страшного оцепенения, которое потом нашлет на него Хозяйка Медной горы.

Выразительно "работают" чисто режиссерские детали -первое появление Северьяна, например, сделано так: широко распахивается дверь, и мы сначала видим только занесенную ногу в сапоге, ногу, готовую растоптать, раздавить, стереть в прах все, что встретится на пути. Затем Северьян входит и, чинно, истово перекрестившись на иконы, начинает разбойничать -гоняться за девушками, угрожать плеткой, пугать людей.

Мрак опустошенной хмельной души Северьяна раскрывается чисто танцевальными, пластическими средствами. Походка, мизансцены, паузы-все это в целом образует трагический, отчаянный и разнузданный пляс.

Образной выразительной силой полны танцы не только основных, но и эпизодических персонажей. Сколько безликих, штампованных цыганских танцев видели мы в балетных дивертисментах! Цыганский танец в балете "Каменный цветок" поставлен Григоровичем так, что становится настоящей танцевальной поэмой.

Молодая цыганка дика и чиста. Она пляшет танец страсти потому, что ей велят его танцевать среди ярмарочного разгула, по лицо ее сурово, брови нахмурены, губы плотно сжаты. И только когда поворачивается она к своему возлюбленному, молодому цыгану, словно вспыхивает краской радости ее смуглое лицо, зажигаются глаза, все движения наполняются подлинным темпераментом. Так в страстной и зазывной цыганской пляске возникает тема первой любви, первого, непосредственного, чистого чувства. Пока молодая цыганка танцует для пьяной ярмарки, не глядя на партнера, молодой цыган отворачивается, низко наклоняет лохматую, буйно кудрявую голову, стискивает зубы, обхватывает себя руками, чтобы сдержаться, не дать вырваться гневу, ревности, страсти. Кажется, если бы молодая цыганка не смотрела на него еще минуту, не оглянулась бы вовремя - быть беде, крови, неистовству. Но она увидела, посмотрела, улыбнулась, и он уже вьется над ней, полный какой-то дикой нежности, заслоняя ее своим телом, взмахами рук, как крыльями, от взоров толпы. Молодой цыган то взвивается в воздух, то с отчаянной смелостью со всего размаха падает на землю, распластывается на ней, словно хочет рассыпаться в прах у ног любимой.

И в этой купленной Северьяном пляске есть драматизм и загадка, та же тема непостижимой вольной стихии природы, до конца недоступной ни власти, ни деньгам, ни познанию.

Хореографическое решение "Каменного цветка" поставило перед исполнителями сложнейшие задачи - здесь нужно было найти сочетание острой пластической выразительности со строгой, лаконичной манерой исполнения. Малейший "нажим", лишняя "игровая" или просто мимическая деталь, малейшая техническая неточность может разрушить все очарование поэтической "светотени", цельность рисунка, всю тонкость хореографических штрихов и нюансов.

И во втором своем спектакле - "Легенда о любви" А. Меликова - созданном на основе пьесы Назыма Хикмета, Григорович продолжает целеустремленно искать приемы и средства, способные передать в балете сложнейшие философские и психологические проблемы.

"Легенда о любви" - это хореографическая философская трагедия о силе, борьбе и победе человеческого духа, о том, что счастье жизни и любви должно быть завоевано великим благородством, смелостью, самоотвержением. Подвиг, жертва, усилие духа нужны для того, чтобы жила прекрасная Ширин, чтобы осуществилась любовь Ферхада, чтобы счастлив стал народ.

Есть грань, когда человек вместо "хочу" говорит "должен", когда человеческое желание становится долгом, поступок - подвигом, осознание - постижением. Вот за эту грань создатели спектакля ведут своих героев. Балет воспевает способность человека к духовному преображению и взлету. Интенсивность сценических задач диктуется трагическим масштабом произведения.

События спектакля - это как бы цепь нравственных испытаний, обязательств, возникающих перед людьми, определяющих их судьбу. Вот почему красота этого балета сурова. Его действие происходит на почти пустой, "по-рембрандтовски" скупо освещенной сцене, на фоне огромной книги древней летописи, словно запечатлевшей мудрость веков.

Спектакль развивается строго и внутренне торжественно, как некое театральное священнодействие, хореографическая мистерия о страстях человеческих. И вместе с тем это яркое представление, зрелище, изобилующее многими танцевальными трудностями, требующее от участников высокого профессионального умения, гибкости, ловкости.

И книга со старинными письменами порой начинает ассоциироваться с ширмами народного театра, из-за которых выходят участники представления - искуснейшие танцоры, смелые, изощренные, но в то же время мудрые, почти таинственные. Они танцуют свое познание мира, хореографическую притчу о человеческой любви, власти и долге. Танцевальный язык балета богат мудрыми пластическими иносказаниями.

Сюжет таит в себе соблазн воспроизвести цветистый мир банального балетного "востока" - пестрые дворцовые орнаменты, струи бьющих фонтанов, "подкрашенных" розовым или голубым светом, блюда с фруктами в руках чернокожих рабынь, кальяны, золотые халаты и т. п. К счастью, ничего этого в спектакле нет и в помине. Режиссер и художник С. Вирсаладзе не пошли и по пути утонченной стилизации в духе изысканных восточных фантазий Л. Бакста.

На сцене появился Восток, увиденный глазами современных людей, современных художников. В старинном сказании их волнует прежде всего раздумье о смысле любви, о границах человеческого самоотвержения. Именно высокое напряжение этих раздумий создает особую атмосферу непривычной для балетного спектакля сосредоточенности, почти аскетический стиль оформления.

Серый, чуть туманный горизонт передает жестокий образ пустыни, каких-то песчаных далей, скрытого за пыльной мглой солнца. Матово мерцают большие голубоватые жемчужины старинных светильников. В глубине огромная, покрытая загадочными письменами книга. Словно чья-то невидимая рука бесшумно перелистывает ее страницы, украшенные скупыми штрихами рисунков, изображающих дворцы, площади, горы.

На этом тускловатом, приглушенном фоне вспыхивают яркие костюмы. Создается впечатление, словно на потускневшей от времени старинной картине вдруг ощущаешь первоначальную чистоту и интенсивность красок. Откуда-то из глубины появляется один, только один придворный, и по напряжению его шагов, его низко согнутой фигуры вы сразу догадываетесь о гнетущем страхе и скорби, которые царят в покоях, откуда он вышел. За ним показывается вереница остальных придворных, медленно открывается ширма-страница, и вы видите воздетые в воздух молящие руки коленопреклоненных плакальщиц.

Сценой властно овладевает настроение подавленности, мучительного ожидания, тоски. Оформление, музыка, движения - все создает эту атмосферу напряженного ожидания. Все загадочно и страшно. Перед нами Восток легенды, таящий в себе возможность безмерной нежности, любви и безмерного коварства, жестокости.

Танцевальная насыщенность этого спектакля во всем соответствует насыщенности интеллектуальной. Последовательно, четко развивается и движется сюжет, но ясное танцевальное действие все время имеет свой "второй план", каждый сюжетный поворот осмысляется образно и философски.

Первый танец придворных становится танцем бессильного раболепия. Царица Мехменэ Бану взывает к придворным о помощи, но в их испуганном топтании, униженной склоненности, воздетых к небу руках - лишь страх кары, мольба о пощаде. Одинаково бессильны властительница и рабы, самая безграничная земная власть не несет избавления от беды и горя. Преодолеть их может только усилие любви, подвиг человечности.

Умирает Ширин, скорбит и гневается ее сестра царица Мехменэ Бану, перед этим гневом и скорбью склоняются к самой земле придворные. Нищий дервиш, таинственный Незнакомец, как будто бы обещает избавление, но недаром в его вдохновенном танце есть жестокая исступленность - он принес не только избавление, но и новое, страшное испытание: он готов вернуть Ширин к жизни, совершить чудо, но чудо творится из человеческих жертв и страданий, поэтому в "заклинающих" движениях его рук есть угрожающая требовательность, жестокий пафос самоотречения. Прекрасная Мехменэ должна пожертвовать своей красотой, стать безобразной, тогда ее сестра будет жить.

Царица в коротком горестном танце прощается со своей красотой.

Начинается эпизод воскрешения Ширин и преображения Мехменэ. Первая прикрыта белым, вторая - траурно-пепельным покрывалом, их маниакальные кружения безвольны, они совершают их словно "под гипнозом" воли Незнакомца. Очень трудно описать этот танец. Представьте себе хирурга, который делал бы сложнейшую и опаснейшую операцию не прикасаясь к "пациенту" - только одним излучением воли. Этот танец наполнен таким внутренним напряжением, что кажется, Незнакомец, уйдя из дворца, упадет бездыханный где-то среди песков пустыни, ибо все свои жизненные силы он вложил в это заклинание.

Там, где мысль балетмейстера ясна, самые на первый взгляд смелые и спорные приемы представляются закономерными. Свой первый дуэт Ферхад и возвращенная к жизни Ширин танцуют, не прикасаясь друг к другу, в нем нет ни единой поддержки. Встретившись, они прикладывают палец к губам, словно призывая хранить тайну этой великой любви.

Радостная игра сменяется задумчивым и сосредоточенным удивлением, быстрые, легкие прыжки - плавными темпами адажио. Наконец, словно переполненные любовью, юноша и девушка приникают к земле, замирая в счастливом и стыдливом изнеможении. Этот дуэт передает чудо зарождения первой любви, когда восхищенные Ферхад и Ширин еще не смеют коснуться друг друга.

А во втором дуэте они как бы говорят о том, что любовь связала их навеки, и поэтому весь он строится на непрерывных, бесконечно меняющихся, но снова и снова соединяющих их поддержках. Балетмейстер сумел естественно соединить сложнейшие, технически трудные поддержки в непрерывный, взволнованно льющийся поток любовной "речи".

Некоторые критики обвиняли Григоровича в том, что он излишне усложнил танцевальный язык дуэтов Ферхада и Ширин, что встречающиеся здесь изощренные акробатические приемы якобы делают эти дуэты недостаточно целомудренными. И действительно, на первый взгляд для изображения чистой любви юных героев так и просятся невинные, "освященные" временем и традицией арабески и аттитюды. Но все дело в "истине страстей", и поэтому, когда Ширин опускается у ног возлюбленного в "шпагате", эта поза кажется не менее чистой и поэтичной, чем скромный, благородный полуарабеск. Ибо она выражает не чувственное влечение, а безграничную, самозабвенную преданность, трогательное женское смирение.

"Я прах у ног твоих",- часто пишут восточные поэты в своих любовных газеллах. Стоит вспомнить о них, вспомнить, в каких восторженных словах и сравнениях описывают они глаза, косы, рот, руки, грудь возлюбленной, и станут понятными истоки той страстной насыщенности, прихотливости, неиссякаемой фантазии, с какой построены дуэты Ферхада и Ширин. Встречающиеся в них элементы танцевальной акробатики кажутся воплощением безумной отваги юности, вдохновенной безмерности обязательств, нерассуждающей, отчаянной смелости клятв, клятв не на жизнь, а на смерть. Это пластическая песня любви, которой ничего не страшно, ни угрозы, ни власть царей, ни разлука, ни сама смерть. Вот откуда эта головокружительная смелость неожиданных поддержек и поз, в ней нет ничего от эротической подчеркнутое™ или от пустых формальных поисков.

Сам Григорович говорил о значении и смысле трех адажио "Легенды о любви": "Первое адажио-первая встреча Ферхада и Ширин... Два юных существа... робки в проявлении чувств, и одновременно их тянет друг к другу какая-то непреодолимая сила. Они соединяются в общих стремлениях, но ни разу друг к другу не прикасаются... Так, мне представляется, соединяются в едином дуэте скрипка и виолончель в знаменитом адажио второго акта "Лебединого озера". Тем не менее они находятся в разных местах оркестра.

Второй дуэт, когда Ферхад проникает в покои Ширин,- это все время касание, соединение, единая кантилена вместе сплетенных тел... это уже следующая ступень любви, полное раскрытие друг перед другом в своих чувствах...

Третье адажио - это адажио фантазии Ферхада. Он прорубает гору для того, чтобы вода пошла к людям. Он думает о Ширин, и образ воды и образ любимой сливаются у него в единый поток. Адажио необыкновенно лирическое, но не реальное, как бы размытое водой. Ширин скользит у Ферхада в руках и исчезает..."

Так же оправдан танцевальный язык дуэта Ферхада и Мехменэ в эпизоде "видения". Царица мечтает о любви Ферхада. Это несбыточное счастье представляется ей фантастически прекрасным и радостным, каждое воображаемое прикосновение юноши - для нее чудо свершившейся страсти, небывалой, невозможной, не-слыханной. Фантастично, невероятно каждое объятие, то отрывающее от земли, возносящее в небо, то бросающее в бездну, от которой захватывает дух. Страсть преображает весь мир: как в восточных поэмах и газеллах она сплетает обычные слова в причудливые, фантастические сравнения и метафоры, так и здесь гибкие тела сочетаются в причудливых, томительных и смелых позах, движениях и поддержках.

Монолог Мехменэ Баиу построен на резких, прерывистых линиях, стремительных взлетах, внезапных отчаянных падениях. Тело ее извивается от внутренней боли, кричит, стонет, зовет, молит и проклинает. Она кажется то распятой, то поднятой на дыбу, то пригвожденной к невидимым цепям, то поверженной в прах.

Сила найденной Григоровичем пластики прежде всего в ее яркой образности. Страстное раболепие Визиря передается в том, как в высокой поддержке поднимает он Мехменэ: ее ноги по-восточному скрещены, руки сложены на груди - для него она идол, священное и грозное божество. Он опускается перед ней на колени - острый носок ее ноги упирается ему в грудь, она словно презрительно попирает его жестокое и трепещущее страстью сердце.

Для каждого персонажа балетмейстер находит выразительный пластический текст. У Ширин быстрые "скачущие" жете, внезапные остановки, когда балетные пуанты твердо ударяют о землю, словно "копытца" козочки, лани, газели, создают восточный образ девичьей резвости, пугливой и задорной легкости. Она чутко, настороженно замирает на месте и вдруг стремительно, грациозно отлетает в сторону.

У Мехменэ Бану запоминается четко акцентированный батман, острый взмах ноги. Есть выражение "повелительный жест руки" - здесь в памяти остается этот повелительный жест ноги, то царственно властный, то презрительно гневный.

Григорович решительно отказывается от бытового правдоподобия пантомимы, объясняющей смысл происходящего. Он стремится к тому, чтобы танец и только танец выразил события и действие драмы.

В сцене погони никого "не ловят", никто ни за кем не бегает, но создается хореографический образ жестокого, неумолимого преследования. В бешеном ритме танцуют воины, вытянутыми прыжками проносятся Ширин и Ферхад, а в центре стоит Мехменэ Бану. Ее стремительные фуэте воспринимаются как мстительный гневный вихрь, словно рождающий весь этот сокрушительный, неистовый смерч погони. Всю сцену как бы заливает беспощадная огнедышащая лавина. Кажется, что весь мир предан огню и мечу, искромсан, выжжен дотла вспышкой ненависти и мести, охватившей могущественную царицу. Полчища воинов заполняют сцену, напоминая тучу саранчи, способной пожрать и уничтожить все живое.

Так же выразительно сделан финал второго акта, эпизод разлуки Ширин с уходящим в горы на подвиг Ферхадом. Несколько медленных, затрудненных шагов в глубь сцены, выразительность остановок, когда Ферхад и Ширин словно застывают, объятые безысходным отчаянием, создают впечатление долгого и мучительного пути. Кажется, что видишь острые кручи скал, что ноги Ферхада и Ширин изранены, что одежды их изорваны в клочья о тернии придорожных растений. И все это рисует пластика, только пластика.

Григорович стремится обнаружить в танце не только действенный, но и внутренний смысл происходящего. Он нашел прием, воплощающий "второй план" событий, "внутренние монологи" героев.

Вот впервые встретились три героя драмы - Ферхад, Ширин и Мехменэ, впервые взглянули в глаза друг другу. Мгновенно выключается свет, три луча вырывают из темноты три фигуры. Смолкает оркестр, музыка еле слышно доносится откуда-то издалека, медленные, чуть заторможенные движения танца передают затаенные, сокровенные движения мыслей и чувств. Каждый из героев словно прислушивается к себе, ведет неслышный разговор со своим сердцем, со своей совестью. Останавливается время, мгновение длится бесконечно, решается главное, то, что определит потом судьбу всех троих. В этих танцевальных "внутренних" монологах во всей полноте раскрывается психологический мир персонажей.

Смущенный Ферхад каким-то трепетно искренним движением дотронулся до груди, словно думая о том, что он ничего не может положить к ногам великих цариц, кроме своего открытого для любви сердца. Властно и призывно протянула к нему руки Мехменэ, а Ширин даже не смотрит на него, но вся расцветает от его присутствия, трепещет, как белоснежная весенняя ветка, которой коснулся порыв ветра.

В каждом акте возникает это своеобразнейшее хореографическое трио, и всегда в самый напряженный момент действия - в момент торжественного шествия в первом акте, в финале погони во втором.

Постановщик внезапно и смело переключает эпический характер действия в чисто психологический, стремительное нарастание ритма сменяется сосредоточенным раздумьем. Только что мы были захвачены бушующим потоком событий, а теперь, затаив дыхание, всматриваемся в самую глубь человеческих сердец. Слепая стихия словно отступает и затихает перед сокровенным "разговором" трех сердец, когда на темной сцене в лунах танцуют трое - Ферхад, Мехменэ Бану и Ширин; это как бы эпизод с замедленным движением кадра, пластическое воплощение колебаний, сомнений, сложнейших внутренних противоречий. Интереснейшая форма пластического трио, полифоническое переплетение трех мелодий, хореографическое выражение невысказанного, непроизнесенного, спрятанного в глубине души.

Многообразно использует балетмейстер возможности кордебалетного танца. В "Легенде о любви" порой кордебалет оказывается действующим лицом драмы - тогда его танец приобретает очень четкие характерные черты. Массовый танец "золота" из первого акта создает впечатление бездушного блеска, ослепляющего утомительного мерцания. Возникает образ какой-то вечной, манящей и обманчивой суеты, образ сыплющихся дождем золотых монет.

Совершенно определенный характер имеет пластика придворных, соединяющая напыщенную важность с тайным страхом, подобострастием, надменную торжественность с униженной льстивостью низких, стелющихся поклонов.

Мерный, топчущий, отрывистый шаг в танце воинов почти страшен. Кажется, что сцену заполняют все новые и новые ряды полчищ, продуманность композиции создает впечатление нескончаемого движения, словно медленно ползет грозная лавина, готовая в любую минуту обрушиться яростно и стремительно. В чеканной, величественной пластике воинов чудится звон богатого оружия, надменный топот бесчисленных, пышно украшенных скакунов, лес грозящих пик. Нет ни коней, ни пик, никакого оружия в руках актеров - все это возникает в воображении, толчок которому дает образный рисунок танца. Шествие воинов во втором акте становится символом грозной деспотии, слепой и бездушной, словно вытаптывающей все на своем пути. В упругом шаге воинов, в четкости маршеобразных движений скрыты страшные пружины разрушения. И эти пружины потом разворачиваются в диком, неудержимом темпе погони.

Танцы кордебалета создают нужную атмосферу, настроение. Трагической вариации Мехменэ предшествует танец придворных шутов и красавиц. Их бесстрастные лица-маски словно таят скрытую насмешку. Изысканная красота скользящих нервных движений девушек переплетается с резко подчеркнутым уродством горбатых, длинноруких шутов-прыгунов - в самой дворцовой атмосфере есть ужас каких-то неотвязных видений, мучающее Мехменэ столкновение уродства и красоты.

Картина дворцовых увеселений становится отражением воспаленного внутреннего мира Мехменэ Бану, почти кошмарным, бредовым сплетением пряной, томительной чувственности и трагического уродства. В этом парадоксальном сочетании изысканного танца персидских красавиц и гротесковых прыжков горбунов чудится боль и сарказм женщины уязвленной, несмотря на всю ее мудрость и власть.

Прозрачный, легкий танец девушек предваряет лирическую вариацию Ширин.

Особое значение приобретает танец кордебалета, сопровождающий монолог Мехменэ. Она танцует в черном костюме, и ее неотступно сопровождает вереница женщин в красных одеждах. Это пластическое, зримое воплощение страстей и раздумий измученной, страдающей царицы. В танце женщин есть и торжественное величие античного хора, и порывистость обезумевших вакханок, и усталая безнадежность трагических плакальщиц. Они строго и в то же время "издевательски" повторяют ее скорбные и мятущиеся движения, словно передразнивают отчаянные изломы ее тела, как бы многократным пластическим эхом повторяя ее вопли и стоны, зеркально отражая ее горестные и гневные порывы. В ней самой и уже независимо от нее живут десятки преследующих, измученных и неумолимых фурий.

Так в танцах кордебалета получают симфоническое развитие не только чисто пластические лейтмотивы основных персонажей, но и более сложные темы, связанные с миром внутренних, психологических переживаний героев.

Образ Мехменэ Бану наиболее сложен и противоречив, но психологической сложностью отмечены и другие партии балета. Ширин пленительна своей непосредственностью, юной грацией, лукавством, и вместе с тем в ней есть черты ребяческого эгоизма, своенравия- не сразу она способна понять трагедию сестры и подвиг Ферхада. Только в финале балета Ширин смиренно склоняется перед величием его решения: Ферхад отказывается вернуться во дворец, он останется в горах, чтобы прорубить скалу, добыть воду, которой жаждет измученный и обездоленный народ.

Надменный и властный Визирь томим огромной безответной страстью, покорное и неистовое обожание Мехменэ Бану пронизывает его образ своеобразным и острым лиризмом. Он мог бы быть всего лишь эффектным балетным "злодеем", но стал полноправным участником драмы, ведущим свою лирическую линию, тесно сплетающуюся с линией трех основных героев. Недаром в последнем трио он имеет свою пластическую мелодию; по сути дела, это уже не трио, а квартет, ибо в "раздумья" трех героев явственно врывается и его горячий, скорбный "шепот".

Наиболее целен образ Ферхада, но и в нем то спорят, то соединяются безмерная нежность любви и суровость человека, одержимого своим долгом. Он идет на подвиг во имя любви, чтобы добыть прекрасную Ширин, но постепенно долг перед людьми, перед народом оттесняет любовные мечты и жизнь его становится безраздельным служением этому долгу.

Широкие танцевальные композиции в народных сценах создают образ великого терпения, достоинства и внутренней силы. В последнем монологе Ферхада начинают звучать мотивы торжества, ликования, широкого народного "пляса" - краски простые и радостные, словно просветляющие сумрачный колорит этой сложной философской трагедии.

В "Легенде о любви" все пронизано и освещено мыслью об ограниченности, о бессилии власти, ибо мощь грозной восточной деспотии, устрашающие пышные шествия и марши, раболепные и церемонные процессии придворных - все это возносит Мехменэ Бану над людьми, но и предопределяет ужас ее одиночества. Все ей подвластно, но ничто не может помочь осуществлению ее сокровенных желаний.

Нетерпеливо и упрямо тянется к счастью юная Ширин, и это столь естественное стремление безжалостно разбивается о неодолимые преграды. Последняя из них - добровольное отречение Ферхада, его решение безраздельно отдать жизнь труду и долгу. И это решение в финале трактуется как взлет, как подвиг, который славит обретающий надежду народ, перед которым в конце концов склоняются и Мехменэ Бану и Ширин.

Хореографическая драматургия балета "услышана" в драматургии музыкальной. Не внешняя эффектность, изысканность оркестровки, а искренность лирического волнения и глубина мысли определяют значительность партитуры А. Меликова. Живописность отдельных эпизодов и номеров подчинена развитию основного конфликта, осуществленного в сочетании и борьбе лейтмотивов, характеризующих героев балета и проходящих через все произведение. Мелодическое своеобразие музыки, связанное с национальными, народными звучаниями, придает особый колорит всему спектаклю, но оно органически связано с подлинно симфоническим развитием тем, дающих балетмейстеру возможность создать балет, утверждающий принципы симфонического танца.

В "Легенде о любви", так же как и в других спектаклях Григоровича, нет ощутимого деления на танец и пантомиму, нет границы между классическим и характерным танцем. Его композиции основаны на хореографической классике, но классике сложной и неожиданно трактованной. Классические движения окрашены образным ощущением восточной пластики. Положение рук, рисунок поз, элементы акробатики - все это идет от образцов персидской миниатюры, от ее композиционных особенностей, изощренно прихотливых линий.

Стоит вспомнить "двухэтажную" композицию многих персидских миниатюр, фигуру танцовщицы, стоящей на руках, чтобы стали понятны многие особенности хореографического рисунка "Легенды о любви". И здесь мы встречаемся с творческим преломлением другой традиции русского балета - с принципами тончайшей хореографической стилизации, свойственной многим произведениям М. Фокина.

Из этой же традиции вырастает и редкое единение хореографа Ю. Григоровича с художником С. Вирсаладзе. В ."Легенде о любви", в "Каменном цветке", "Щелкунчике", "Спартаке", "Лебедином озере", "Спящей красавице" концепция постановщика и решение художника неразрывно слиты, композиция танца и организация сценического пространства, хореографические оттенки, нюансы и цветовая гамма костюмов, цвет и свет оформления образуют неразрывное единство, целостность, заставляя вспомнить величайшую 'культуру русского (балета, содружество Фокина с такими художниками, как Бенуа, Бакст, Головин.

Сила Григоровича-балетмейстера - в глубоком изучении и постижении всей культуры русской хореографии, в талантливом синтезе и развитии ее лучших, самых плодотворных, прогрессивных принципов. Самобытность Григоровича неразрывно 'связана с культурой его хореографического мышления, определяющей присущие ему взыскательность вкуса, содержательность, смысловую обоснованность самых смелых его решений и находок.

Анализируя структуру партии Хозяйки Медной горы в "Каменном цветке", некоторые приемы дуэтного танца в "Легенде о любви", критики вспоминали "Ледяную деву" Ф. Лопухова. И это не случайно. Находки замечательного балетмейстера так или иначе всегда жили в советском балете и были творчески восприняты Григоровичем.

В свое время "Ромео и Джульетта" Л. Лавровского, "Бахчисарайский фонтан" Р. Захарова были этапными произведениями, по-новому разрешившими принципы построения балетного спектакля.

Советские балетмейстеры 30-х годов, борясь за глубину и содержательность хореографического театра, прежде всего вырабатывали новые композиционные принципы (балетного спектакля, стремились к тому, чтобы весь балет в целом и каждая танцевальная сцена в отдельности имели четкую идейную и психологическую концепцию. Именно в это время заметно возросла культура балетной режиссуры. Но на спектаклях того времени был различим водораздел, граница между классическим и характерным танцем, между условными, обобщенными формами классической хореографии и выразительностью драматических мизансцен, жизнеподобием пантомимических, игровых деталей.

Григорович глубоко воспринял завоевания балетной режиссуры, он тоже добивается непреложной логики развития действия, образы его балетов психологически емки, все в его спектаклях подчинено раскрытию сложной режиссерской концепции. Драматический смысл балетов выявлен последовательно и четко, но его режиссура "растворена" в хореографии, он упорно добивается неразрывного соединения симфонического и драматического начал. Балеты Григоровича симфоничны и театральны одновременно, именно в этом синтезе заключены их сила и своеобразие. Самые сложные переплетения хореографических лейтмотивов, пластические отклики и "отзвуки" кордебалета, вся полифония танца органически связаны с непрерывным развитием танцевальной драмы.

Драматургия и симфонизм балетов Григоровича неразрывны, они не существуют друг без друга, логика симфонического развития танца соединена с логикой развития действия. Балетмейстер владеет искусством, если можно так выразиться, "симфонизации" сюжета, умеет раскрыть смысл сценического события, природу сложных 'человеческих взаимоотношений, внутреннее движение и развитие образа, "диалектику" того или иного характера в симфоническом танце.

Именно поэтому единая классическая структура его композиций не кажется однообразной, ибо всякий раз она неуловимо меняется в зависимости от сюжетной, действенной или психологической задачи. (Поэтому для него нет необходимости чередовать пласты классического и характерного танца, разрежать поток танца пантомимными сценами, объяснять и обосновывать его чисто игровыми элементами.

Формы хореографической классики, получая подлинно симфоническое развитие, своеобразно окрашиваясь в соответствии с теми или иными действенными и стилистическими задачами, оказываются бесконечно разнообразными, способными выразить тончайшие психологические нюансы, любой философский "подтекст", самое сложное содержание хореографической поэмы.

Актеры, занятые в "Легенде о любви", решают не только свои индивидуальные сценические задачи, они прежде всего живут ощущением целого, стремятся как можно глубже постичь существо и стиль общего замысла балета. Поэтому первое впечатление, которое остается от спектакля Большого театра,- это почти завораживающая, "колдовская" власть особой сценической атмосферы, неотразимое обаяние художественной целостности, когда убежденность постановщика становится убежденностью всех участников.

В "Легенде о любви" продолжаются поиски нового исполнительского стиля. Здесь не может быть натуралистического изображения чувств, так называемой "драматической игры", ибо это противоречит пластическим обобщениям, всей природе хореографической образности спектакля. Выразительность самой пластики не нуждается в мимическом подчеркивании, в так называемых "игровых деталях".

Но, с другой стороны, она требует от исполнителей огромного внутреннего насыщения, сдержанной, но глубокой эмоциональности, большого интеллекта. Чем сложнее и обобщеннее танцевальные формы, тем большей глубины постижения их смысла требуют они от исполнителей.

Танцевальный симфонизм Григоровича несомненно несет в себе черты нового, того, что мы слышим в симфониях Прокофьева и Шостаковича. Вот почему балетмейстеру удалось так убедительно воплотить -балетную партитуру Прокофьева и заслужить горячее одобрение своих поисков у Шостаковича, который назвал спектакль ("Легенда о любви" этапным, признав, что это большое событие в советской хореографии.

Вполне закономерно было обращение Григоровича к балетам Чайковского.

Он начал с постановки "Спящей красавицы" потому, что для него этот балет - "величайшее завоевание русской и мировой хореографии". "Со времени его постановки...- писал балетмейстер,- в сущности, началась эпоха симфонического балета".

Первая редакция "Спящей красавицы" Ю. Григоровича (1963) вызвала оживленные опоры.

Обновленная "Спящая красавица" была интересна прежде всего хореографической принципиальностью, определенностью художественной "точки .зрения", последовательностью творческого решения. С этим решением можно соглашаться или не соглашаться, можно найти те или иные просчеты и неудачи в его осуществлении, но нельзя не признать, что постановщик Ю. Григорович, дирижер Б. Хайкин, художник С. Вирсаладзе предложили единый и ясный замысел, что все компоненты и детали спектакля имели единую "точку схода".

Вскоре после премьеры "Спящей красавицы" Г. С. Уланова написала в газете ГАБТ "Советский артист" о том, что "Ю. Григорович... творчески, глазами художника сегодняшнего дня воспроизвел хореографию М. Петипа и развил ее в единой классической форме", о том, что в балете главное - "симфоническое развитие танца".

Уланова тонко подметила самое существенное в спектакле,- то, что он утверждал высокую культуру классического танца.

Сам балетмейстер очень четко определил свои задачи в этом спектакле: "Цель нашей постановки - создать такую версию "Спящей красавицы", в которой были бы сохранены все шедевры симфонической хореографии Петипа. Для того чтобы эти шедевры были бы максимально приближены к нам и понятны, мы сочли необходимым отказаться от устаревших пантомимных сцен и решить весь спектакль как сквозное танцевальное действие в характере лучших эпизодов Петипа.

Балет поставлен в едином поэтическом ключе, средствами классического танца. Мы отказались от иных форм, в том числе от историко-бытовых танцев в картине охоты и пантомимы в сценах появления феи Карабос и ее свиты".

Григорович отбрасывал все идущее от пантомимы, от пластической статики, стремился подчеркнуть и всячески развить симфоническое начало хореографии Петипа.

Предельная воздушность оформления С. Вирсаладзе, широта, певучесть и легкость хореографических построений создают впечатление неиссякающих, непрерывно струящихся, мощных и радостных потоков света, воздуха, словно постепенно заливающих и заполняющих огромную сцену. Григорович пишет о работе художника: "Вирсаладзе своеобразно претворил принцип декораций театра XVIII века".

Это решение не случайно. В одной из монографий о М. И. Петипа справедливо писалось, что великий балетмейстер "создал свой сценическо-:балетный стиль, ярко характеризующий его дарование и вкусы, воспитанные на художественных образцах французской школы танца и живописи XVIII века, поражающий верностью передачи эпохи и ее духа и красотою яркой изобразительности. Ни один художник не осветил так живо и сильно XVIII век, как сделал это М. И. Петипа своими балетами, оживив своим талантом картины этого века. В этой области до сих пор М. И. не знает соперников, и его балеты расскажут о XVIII веке больше и ярче, чем многие историки и художники, описывающие эту эпоху"*.

* (И. Иванов и К. Иванов, М. И. Петипа, Пг., 1922.)

Сам Петипа в своем плане музыкально-хореографического действия "Спящей красавицы" намечал некоторые "иронически стилизаторские" штрихи вроде - "людоеду надо дать лорнет".

Людоед с лорнетом! - в этой детали содержится изящно-шутливый намек на стиль театрально-придворного представления XVIII века. Отсюда и родился тот элемент легкой, чуть ироничной стилизации, который присутствовал в мизансценах, костюмах и декорациях спектакля. Отсюда родились такие пластические и постановочные детали, как издевательски церемонные поклоны и реверансы феи Карабос или учтивое расшаркивание волка в эпизоде "Красная Шапочка и Волк", появление Белой кошечки в элегантном портшезе, участие в танце Золушки и принца Фортюнэ пажей с зажженными канделябрами, образующих красивые декоративные группы, создающих маленький "спектакль в спектакле", крохотный сказочный "дворец во дворце".

Вот почему С. Вирсаладзе "среди бела дня" зажигает старинные праздничные люстры не только во дворце, но и в лесу, во время охоты, вот почему он шутливо и эффектно осеняет фею Карабос пышным черным балдахином, надевает на Аврору и Дезире пудреные парики, заковывает короля и королеву в невероятно, почти пародийно высокие воротники, этакие изящнейшие замысловатые "хомуты" придворного блеска и величия.

Очень удачно воздушное, лаконичное оформление дворцовых сцен, но несколько сухо и отвлеченно была воплощена в декорациях тема красоты природы, весеннего цветения. В эпизодах зарастания и панорамы на тюле появлялись условные зеленые штрихи, напоминающие - пусть простят мне иронию - скорее чахлую болотную осоку, чем сказочные леса, сады и деревья.

Здесь следует сказать об основном недостатке спектакля 1963 года, общем для его хореографии и декоративного оформления. Единство замысла и стиля вовсе не предполагает однообразия; такое большое произведение, такой длинный спектакль, как "Спящая красавица", непременно требует контрастов, контрастных решений и красок. Их-то как раз и не хватало спектаклю. Можно было спорить с тем, что Григорович слишком решительно отказался от сочиненных Петипа "историко-бытовых" и характерных танцев.

Постепенно начинала "приедаться", казаться слишком намеренной прозрачность оформления из тюля, не создавалось впечатления буйного разрастания цветов, деревьев, кустов в спящем царстве короля Флорестана.

Порой спектакль начинал напоминать гигантский "воздушный пирог", хотелось видеть в нем не только поэтику сказочных обобщений, но и какую-то театральную конкретность сказочного "быта".

Вот почему бледной казалась заново сочиненная сцена охоты, в ней не было опоры для создания симфонически сложного ансамбля и вместе с тем не было образа охоты, придворного "пикника".

Вряд ли необходимо было прибавлять танцевальные куски в партиях кавалеров принцессы, в результате чего они лишились нужного здесь ощущения чопорной галантности.

Напрасно старая, злая фея Карабос была превращена в молодую "роковую" красавицу. У Чайковского тема Карабос - тема зловещей, уродливой старости, завистливо ненавидящей красоту и радость юности. Вставшая на пуанты новая Карабос не многим отличалась от феи Сирени. Утратив эффект контраста, феи в чем-то потеряли и сказочность: в спектакле действовали, скорее, не волшебницы, добрая и злая, а две элегантные придворные дамы, соревнующиеся в классических упражнениях, только одна в черном, а другая в светлом одеянии, одна поэнергичнее и порезче, а другая помягче.

И танцы новой феи Карабос, за исключением отдельных находок, были, по сути дела, безлики.

В своей второй редакции "Спящей красавицы" (1973) Григорович учел уроны спектакля 1963 "года и вернулся к многообразию всех художественных средств, используемых Петипа. Ушла холодновато-парадная, чуть ироническая концертность танцевально-симфонического дивертисмента; новый спектакль балетмейстера расцвел всеми красками, приобрел радостно-праздничную живописность.

Эта живописность не только в замечательном оформлении Вирсаладзе, создающего поэтические образы тенистых дворцовых садов и парков, романтического осеннего леса в сцене охоты, удивительную картину панорамы, в которой сказочные ландшафты сменяются и плывут один за другим, >как бы следуя неспешному роскошному разливу музыки, в изысканных цветовых сочетаниях костюмов.

Живописность и в хореографической, пластической многоцветности - характерные танцы, жанровые эпизоды,пантомимные куски естественно и органично сочетаются с пластами классических сюит, дуэтов и вариаций, создавая зрелище поразительной красоты и гармонии.

Тщательно возобновленные не только симфонически-танцевальные композиции, но и прелестные пантомимные сцены, историко-бытовые, характерные танцы - искусно и бережно реставрированный памятник, шедевр русской хореографии, который заставляет о многом задуматься.

Прежде всего он подтверждает и доказывает необходимость яркой театральности балетного зрелища, учит находить эффектные сочетания контрастов, разных хореографических пластов, когда пантомимно-характерные эпизоды, двигая и развивая сценическое действие, естественно приходят к обобщенно-философскому осмыслению этого действия в торжестве венчающего его симфонического, классического танца.

Петипа как бы дает нам множество наглядных и неопровержимых уроков. Старый балетмейстер предстает великим мастером хореографической композиции, это прежде всего вдохновенный и вместе с тем математически точный "архитектор танца". Во всем присутствует удивительное ощущение хореографической перспективы, широты и масштаба. Невольно любуешься стройностью легких хореографических "колоннад", строгостью величественных "портиков", гармоничностью всего сложного "архитектурного ансамбля" спектакля.

В обновленной "Спящей красавице" Петипа предстает также Удивительным мастером хореографической логики. Он достигает впечатления мудрой, спокойной гармонии, выраженной в изумительной согласованности музыки и танца.

"Спящая красавица" Чайковского - Петипа - это музыкально-танцевальная симфония, с эпическим размахом раскрывающая тему бессмертия, нетленного торжества юности, жизни и красоты.

Техническая виртуозность у Петипа почти всегда подчинена раскрытию образного смысла. Ведь каждая вариация фей - это, по сути дела, хореографический образ пленительных человеческих качеств - нежности, резвости, щедрости, беззаботности и смелости. В каждой вариации есть человеческое и, как пи странно это сказать по отношению к старому традиционно-сказочному балету, психологическое зерно. Точность тончайших хореографических штрихов очень метко рисует характер той или иной феи.

Композиции и танцы Петипа обычно несут ясный образный смысл - сами линии, ритмы, пластические мелодии знаменитого вальса из первого акта создают образ весеннего цветения. Сцена с нереидами передает ощущение светлой, манящей мечты, то возникающей, то ускользающей, как видение.

Стоит сравнить эту сцену с актом теней из "Баядерки", чтобы понять силу чисто образной выразительности Петипа - и там и здесь героиня (балета возникает легкой тенью, окруженная такими же "бесплотными" подругами. Но если в "Баядерке" перед нами горестный призрак умершей возлюбленной, траурное шествие печальных теней, то в "Спящей красавице" - светлое видение, волнующее и манящее предчувствием радости, окруженное прихотливо рассыпающимися и неожиданно вновь соединяющимися линиями нереид.

Так замечательный хореографический симфонизм Петипа помогает достигнуть тончайших оттенков поэтического настроения, добиться тончайших образных впечатлений.

Безупречная классика, исполняемая с академической правильностью и законченностью, всегда создает ощущение пластической силы, даже мощи. Это ощущение возникает от непогрешимой уравновешенности, гармонической соразмеренное всех форм и линий. Классическая "архитектура" танцевальных композиций Петипа как раз обладает этим соединением мощи и легкости, грандиозности и совершенной стройности пропорций.

И опять-таки верно "организован" танцевальное действие, как и в вариациях фей из первого акта, помогает понять внутренний смысл "дивертисментных" номеров последнего акта. По сути дела, в них по-разному варьируется и преломляется одна тема. Беспомощная женственность Красной Шапочки, как бы требующая благородной рыцарской защиты и покровительства, слияние любящих душ, трогательная "перекличка" Голубой птицы и принцессы Флорины, изысканная шутливость любовных "пикировок" в дуэте Белой кошечки и Кота в сапогах, романтическое, влюбленное "преследование" в дуэте Золушки и принца Фортюнэ - все это как бы различные оттенки пылких порывов и галантных учтивостей, любовных чувств и нежных взаимоотношений, находящие свое наивысшее выражение и завершение в заключительном дуэте Авроры и принца Дезире, звучащем как торжественный гимн, ликующий апофеоз, триумф светлой взаимной любви.

Ю. Григорович в своей новой редакции не отказывается от иронических, юмористических штрихов и подробностей. Живым юмором проникнут задорный танцевально-пантомимный эпизод вязальщиц, хвастающих тем, что им удалось сохранить запрещенные в государстве вязальные спицы.

С легкой иронией трактованы фигуры величавого молодого короля и красавицы королевы; с беспечным легкомыслием относятся они к предсказанию феи Карабос, к "преступлению" вязальщиц, картинный гнев короля быстро смягчается и остывает при виде одной просящей кокетливой улыбки королевы; царственная бесценность венценосной пары вызывает угрожающе-издевательский смех феи Карабос. Когда свершается несчастье, они с детской беспомощностью ждут спасения от феи Сирени и, успокоенные ею, снова расцветают сияюще-приветливыми улыбками.

"Первый человек" в государстве - вдохновенный церемониймейстер Каталабют, организатор и дирижер всех празднеств, шествий, ритуалов и церемоний. Он "душа" этого беспечно радостного королевства, важная торжественность соединяется в нем с порхающим легкомыслием, его не очень пугает гнев короля, ибо он знает свою необходимость незаменимого знатока всех тонкостей дворцового этикета. Его пантомима менуэтно-танцевальна и музыкальна в каждом тщательно найденном и отделанном пластическом штрихе.

Безмятежности сказочного царства противостоит философски укрупненная тема зла, рока, воплощенного в обновленном, по сути дела, заново решенном образе феи Карабос. Ее снова, как и у Петипа, играет актер-мужчина.

Фея Карабос появляется в пышном красном плаще и черном, расшитом золотом платье в сопровождении целой свиты каких-то странных и зловещих длинноруких уродов, упырей, вурдалаков с лицами, похожими на маски смерти.

Подхватив полы своего плаща, она танцует неистово-угловатый танец, похожий на полет летучей мыши. В какое-то мгновение она властно усаживается па королевский трон, как бы утверждая свою роковую власть, власть смерти.

Она издевательски хохочет, радуясь своему могуществу, как бы говоря, что легкомысленный расчет па благостную милость фей, великолепие дворцовых празднеств, беспечная и беспомощная доброта королевской четы - все это не может спасти от зла, несчастья, смерти. Она радуется тому, что в этом королевстве, среди этих людей нет никого, кто мог бы противостоять ее могуществу.

Во время праздника совершеннолетия Авроры она появляется в черном плаще, опять садится на трон и, когда Аврора, уколовшись о веретено, падает, погружается в сон,- вдруг величественно выпрямляется, медленно шествует вверх по парадной лестнице, как живое олицетворение слышимой в музыке темы рока. Грозный пафос зла, а не ехидство рассерженной старушонки живет в этом масштабно вылепленном образе.

Но во втором акте появляется сила, способная сразиться с роком, победить смерть, бросить вызов страшному заклятию.

Это энергия, сила, чистота человека, охваченного мечтой о счастье. Человек, способный к действию и борьбе, сильнее, чем благосклонное покровительство добрых фей. Только он может освободить заколдованную спящую красавицу. Это принц, такой принц, каким его рисует Григорович в новой своей постановке классического балета.

Верно писала В. Красовская, что "Григорович, сочиняя этот образ, по сути, логически завершил давние поиски советских хореографов. Принц "Спящей красавицы" прошел знаменательный путь, превращаясь от постановки к постановке из игрушки судьбы в человека самостоятельной воли. Его пластическая речь когда-то состояла из пантомимных жестов. Постепенно обрастая танцем, она изменяла расстановку сил. Принц по-прежнему мечтал. Но мечты мало-помалу обретали волевой оттенок и все более подчиняли себе развитие действия. И вот принц не вышел - вылетел на сцену, вылетел рассекающим воздух прославленным прыжком В. Васильева, чтобы так сразу заявить о своей способности к подвигу. Он высоко поэтичен в стремлении завоевать мечту - лукаво-нежную Аврору Е. Максимовой"*.

* ("Советская культура", 1973, 12 июня.)

Так, бережно и любовно реконструируя спектакль Петипа, Григорович удивительно органично вносит в него сравнительно немногие, но очень значительные новые штрихи и акценты, придающие постановке философское, современное звучание.

Не случайно обращение Ю. Григоровича и к "Щелкунчику". Эта, может быть, самая философски насыщенная и симфонически развитая партитура великого композитора долго трактовалась в плане "детского" спектакля, наивного и праздничного представления для детей. Прежнее сценическое воплощение "Щелкунчика", в том числе и изобилующая многими замечательными находками редакция В. Вайнонена, (было лишено настоящей драматургической цельности и развития. Атмосфера счастливого детского праздника в первом акте и откровенная, подчеркнутая дивертисментность второго, сказочного акта не несли единой темы, философской мысли произведения.

Именно ее прежде всего ищет в своем спектакле Григорович. Это не просто новая редакция старого балета, как было в "Спящей красавице". Весь спектакль сочинен им заново, все композиции и танцы абсолютно оригинальны. А главное, все пронизано ясной и глубокой мыслью.

"Маша видит последний сон своего детства. Она прощается с ним. В ней пробуждаются новые мечты, новые надежды. Это балет о мечте, о светлой мечте, снимающей суетность повседневности и поворачивающей мир ослепительными красками прекрасного.

В "Щелкунчике" фантазия Маши должна парить. Она придумала для себя сказочный мир и сказочно прекрасного юношу. Она танцует с ним в вихре снежинок, представляя себя невестой",- так говорит Григорович о своем замысле.

Мир детских игр и сказок - это первые опыты познания жизни, ее закономерностей, ее радостей и печалей. В них возникают поэтические образы борьбы и любви, добра и зла, верности и коварства. В них вечное ожидание счастья и справедливости.

В новом сказочном балете Григоровича очень ясны жизненно-философские обобщения произведения, борьба и взаимодействие различных жизненных начал и явлений.

Чопорное, чинное шествие гостей, их церемонный "гроссфатер" - это мещанский, прозаический, бюргерский мир. Шествие гостей сделано, по существу, на едином ритмическом ходе с некоторыми тонкими юмористическими нюансами.

Первой из-за кулис появляется девочка в капоре, с руками, спрятанными в маленькую муфту, нетерпеливо семенящая на пальцах навстречу Новогоднему празднику. Вслед за ней выплывают ее церемонные родители. И дальше группа гостей, один персонаж за другим, движется по просцениуму. Мальчишки выбрасывают вперед прямые, как у оловянных солдатиков, ноги. Проходят трое франтов в высоких шляпах. Две сплетницы шепчут что-то друг другу на ухо, их тщетно пытаются разъединить нетерпеливые дочери - девочки в красных шубках и капорах. Молоденькая красотка жена гордо опередила семенящего за ней старого пузатенького мужа. Все они движутся почти единообразным шагом, как марионетки.

Благодушные, довольные и снисходительные бюргеры медленно и важно шествуют на праздник. И праздник для них - всего-навсего привычная церемония, давно знакомый ритуал, от него не ждут чудес, неожиданностей. Но зато в ожидании их замирает стайка детей.

В движениях гостей есть нечто кукольное, "заводное", механическое. Они дарят детям игрушки, не замечая, что сами в чем-то похожи на кукол. Где же выход из этого механического, кукольного мира взрослых, в чем переход от прозы к поэзии жизни? В напряженном ожидании чуда, в доверии и сочувствии, которыми полна душа маленькой Маши. Ей дарят куклу Щелкунчика - самую смешную, нескладную. Потом ее ломают.

Танец сломанного Щелкунчика - это миниатюрная трагикомедия, крохотный печальный гротеск, забавно выраженная боль, смешно станцованное одиночество.

И Маша пожалела Щелкунчика, она прижимает его к груди, бережно укачивает. Выход из неодушевленного, кукольного мира мещанства - в человеческом сочувствии, доброте. С сочувствия все и начинается. Это исток всех чудес и сказочных преображений, всех подлинных радостей и ценностей жизни. Отсюда начинается путь в мир человечности и поэзии.

Но на этом .пути возникают опасности и испытания. Мышиный царь ведет свое войско, он хочет уничтожить Щелкунчика и Машу, овладеть сказочным, прекрасным царством новогодней елки.

Оживленный участием Маши, одушевленный "героическим" порывом Щелкунчик вдруг вырастает и бросается в бой с Мышиным царем. Вырастает елка, становится огромной и еще более таинственной, оживают игрушки. Закипает бой. И в самый критический момент, когда мыши теснят Щелкунчика и его войско оловянных солдатиков, Маша бросает в толпу мышей горящую свечу. Мыши испуганно разбегаются. И тут Щелкунчик становится прекрасным юношей, принцем. Сочувствие Маши, напряжение борьбы воодушевило, преобразило его, сделало прекрасным.

Первое адажио Маши и Щелкунчика после боя - это еще не любовное адажио, это сцена благодарности за спасение, признание мужества и благородства, выражение безграничного человеческого доверия.

Вот исток любви - нового, следующего чуда жизни. Оно возникает в сцене снежинок. Это новый этап духовного развития героев, новая ступень познания мира и самих себя.

Танец снежинок в трактовке Григоровича - это не сказочный пейзаж, а образное выражение радостного смятения, бури чувств, счастливых и тревожных, возникающих в душе героев. Маша и Щелкунчик танцуют среди снежинок, они несутся в легком, белоснежном вихре. Любовное смятение, трепет, тревога и вместе с тем хрупкая белизна, чистота, радостные взлеты и замирания чувств - вот образ этой замечательной сцены. Все поднялось, закружилось, полетело в ощущении удивительной легкости, счастливой невесомости. Такое решение вальса снежинок в чем-то лишило его иллюстративной эффектности, но зато как возросло смысловое, поэтическое значение этого эпизода.

Все действие балета разворачивается как своеобразное сказочное "путешествие по елке", стремление к ее вершине, где мерцает таинственная звезда.