Картина третья

Рассвет. Дафнис приходит в себя на том же месте, перед изваянием нимф, где лишился чувств от горя. "Так это только сон... Хлои нет. Хлою украли". Он вновь впадает в отчаяние, но прибегают его друзья и приводят с собой Хлою. По сосновому венку на голове ее Дафнис понимает, что спасена она богом Паном.

Старый пастух Ламон соединяет Хлою и Дафниса. Они клянутся вечно любить друг друга и никогда не расставаться. Он дает пастушескую клятву, положив руку на голову барану, она - на голову козе. Старик Ламон рассказывает влюбленным о боге Пане; как тот сам любил нимфу Сирингу, как Сиринга, убегая от Пана, бросилась в воду и превратилась в тростник; как наломал Пан тростник и сделал из него многоствольную флейту. С тех пор из флейты Пана звучит чудесный, жалобный голос нимфы Сиринги.1 Берет Ламон свою флейту, играет, а Дафнис и Хлоя изображают миф о Пане и Сиринге. Все любуются на Дафниса и Хлою и, видя их счастье, пускаются в радостный пляс.

1 (В этом месте моего первого либретто я сильно погрешил против своего собственного правила - никогда не вводить рассказа в балет. Вышел я из затруднительного положения при постановке "Дафниса" следующим образом: старик садился, вынимая флейту Пана, и, на нее указывая, что-то говорил юношам и девушкам, которые группировались вокруг него. Одни ложились у ног Ламона, другие садились, третьи стоя окружали его. Когда группа была готова, Дафнис и Хлоя начинали в действии изображать миф. Таким образом, дело обходилось все же без разговора руками.)

Поговорив со мною несколько раз и, как мне помнится, во всем со мной согласившись, Равель приступил к сочинению. Впрочем, в одном пункте мы немного разошлись: я хотел из нападения воинов сделать большую драматическую сцену. Мне казалось, что похищение женщины, увод скота, убийство пастухов... все это дает возможность развить интересное действие. Равель же хотел сделать очень короткое, "молниеносное" нападение. Я уступил, видя, что он так чувствует момент и что мне, вероятно, [из-за] незнания языка не удается настроить его для создания той бурной, страшной картины, которая мне представлялась. Потом я на себя сердился, что недостаточно поспорил. Я проявил в данном случае несвойственную мне в художественных делах уступчивость и лишний раз убедился в том, что это плохая добродетель. Лучше проявить плохой, "несносный" характер, лучше даже поссориться (на очень короткое время), чем пойти на компромисс, когда веришь в свою правоту.

С музыкой Равель меня ознакомил, когда она была уже совершенно готова. За исключением краткости описанной сцены, краткости, превзошедшей все мои ожидания, все остальное я полюбил с первого же ознакомления.1 Признаться, я побаивался, что в противоположность избытку "мотивчиков", которыми злоупотребляли в старых балетах, здесь будет все построено на оркестровой звучности, на неожиданных комбинациях инструментов; я боялся бедности тематического материала, которая часто присуща модернистической музыке. Боялся потому, что сочинять хореографию приходится в большинстве случаев под рояль, и если на рояле мало получается, а говорят, "в оркестре будет совершенно иное", то трудно вдохновляться одним доверием к тому, что "будет". Но, к моей радости, получилось множество очень интересных тем. В первой же картине, в сцене приношения даров нимфам, несколько тем переплетаются в интереснейшем контрапункте.

1 (На похищение Хлои Равель отпустил три такта, да еще быстрого темпа, обозначив "tres anime". Действительно, вышло "tres anime"! [очень живо (франц.)].)

Много необычных ритмов [7/4, 5/4]. Они не производят впечатления нарочитости, умышленного отступления от принятых размеров, как то теперь часто приходится наблюдать, а, наоборот, являются самым естественным выражением музыкальной мысли не оригинальничающего, а оригинального композитора. Как приятно было сочинять танцы на эти необычайные и в то же время столь естественные ритмы. А как чудно звучит оркестр Равеля!

Помню, как потом, исполняя роль Дафниса, я лежал на сцене в темноте в течение танца нимф и также долгой музыкальной картины рассвета, как я упивался каждый спектакль этой музыкой.1 Я полюбил музыку Равеля, и работа над ней для меня была большой радостью.

1 (Роль Дафниса при постановке исполнял В. Нижинский, я же ее исполнял в турне 1914 года и затем в Гранд Опера с французской труппой в 1921 году.)

Одно только скажу: в некоторых местах я чувствовал какую-то болезненность, отсутствие той бодрости, которая мне казалась необходимою для передачи античного мира. Но сильные танцы разбойников во 2-й картине и финальная вакханалия в 3-й так подымали общий тонус балета, что от спектакля оставалось бодрое, здоровое впечатление.

Равель не успел закончить музыку к сезону 1911 года, в котором предполагалось дать балет, и вместо него был поставлен, как я уже говорил, быстро написанный Н. Н. Черепниным бал[ет] "Нарцисс и Эхо". Теперь, приступая к постановке "Дафниса", мне было очень тяжело сознавать, что многое из этого балета уже появилось в предшествовавшем сезоне в балете "Нарцисс": тот же стиль, те же пастухи, пастушки, нимфы, та же декорация и даже такое же применение закулисного хора.

Рис. 80. М. Фокин. Фотография 1911 г.

Особенно мне казалось возмутительным и антихудожественным, что декорация, написанная Бакстом для "Дафниса", была Дягилевым перенесена в другой балет. На декорации этой: тернистая лужайка, грот с высеченными в камнях изображениями трех нимф, венки, приношения пастухов... словом, все, что нужно было мне для "Дафниса". Нимфы эти играют важную роль в "Дафнисе" и никакого отношения не имеют к "Нарциссу". Любопытную иллюстрацию такого отношения Дягилева к балету можно найти в "Commedia illustrée",1 где воспроизведен эскиз Бакста, сделанный для "Дафниса", но переименованный Дягилевым в "Décor de Narcisse". Там Бакст нарисовал даже и Хлою, и Дафниса, и стадо овец и баранов. Для второй своей декорации, "чтобы не повторяться", Бакст отступил от моей mise en scéne, перенес изображение нимф на другую сторону, поместив их вместо грота на деревья, и т. д.

1 (Collection de plus beaux numeros de "Commedia illustree" et des programmes consacres aux Ballets et Galas Russe. M. de Brunoff, editeur.*)

* (Собрание лучших номеров "Иллюстрированной комедии" и программ, посвященных представлениям и торжественным спектаклям Русского балета. Издатель Брюноф. (Франц.).)

Итак, годом раньше был поставлен балет "под Дафниса". До балета же "Дафнис и Хлоя" очередь дошла лишь в 1912 году. Какое это могло выбыть счастливое время для меня, время работы над восхитительной музыкой Равеля.

Но получилось наоборот, это оказалась самая мучительная работа [за] всю мою жизнь.

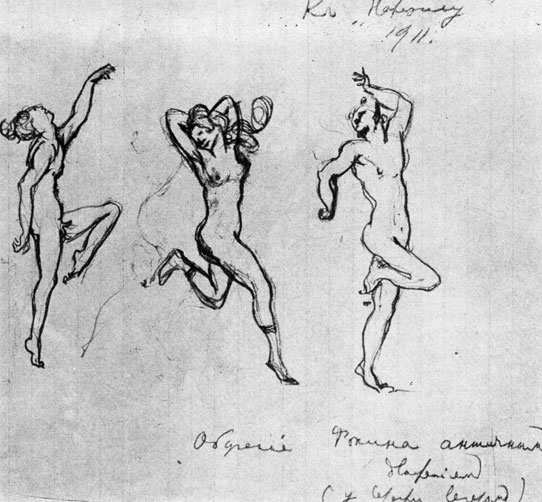

Рис. 81. Рисунок А. Бенуа к балету 'Нарцисс'с автографом: 'Обучение Фокина античным движениям'. 1911

В это время Дягилев "создавал" балетмейстера из Нижинского. Уже намечалось "освобождение от Фокина". В самом деле: четвертый сезон заполнялся постановками одного балетмейстера; антреприза Дягилева стояла прочно на созданном репертуаре; доверие публики к тому, что дается под этой фирмой, было так велико, что можно было давать что угодно. Все принималось от Дягилева. Понятно желание Дягилева не зависеть от Фокина, создать репертуар из постановок разных балетмейстеров, объединяя все балеты под своим именем, как бы под своим верховным руководством. Я бы не очень осудил Дягилева за такое человеческое желание использовать меня для создания "дягилевского" балета. Это понятно. Но он поступил бы лучше, если бы не создавал иллюзию, что мои постановки тоже творились под его верховным руководством, если бы не допускал, чтобы мои балеты назывались его балетами. Во всяком случае, взяв от меня все постановки, взяв от меня идею нового балета, идею обновления этого искусства, взяв от меня то, что было провозглашено мною и осуществлено в Петербурге на благотворительных, частных, ученических и даже казенных спектаклях, он мог бы расстаться со мною не так, как он это сделал в 1912 году при постановке "Дафниса".

Рис. 82. 'Нарцисс'. Сцена из балета. Монте-Карло. 1911

Поручив Нижинскому постановку балета "L'Après midi d'un Faune", он сделал все, что мог, чтобы испортить балет "Дафнис", который сам же меня просил поставить. Казалось бы, музыка балета, имя Равеля, размер произведения (три картины), все должно было бы побудить Дягилева сделать из этой постановки если не "гвоздь сезона", то значительное явление. Но он, наоборот, старался, чтобы или представление "Дафниса" не состоялось, или было дано в самых неблагоприятных условиях. Во-первых, он "подобрал" старые костюмы из постановки предшествовавшего сезона, из балета "Нарцисс и Эхо", чего никогда в его антрепризе не бывало; во-вторых, он не давал мне репетировать; в-третьих, назначил премьеру "Дафниса и Хлои" для начала спектакля "pour lever de rideau",1 чего2 никогда ни с одним балетом не делал; в-четвертых, назначил начало спектакля на полчаса ранее обычного; в-пятых, последние дни перед спектаклем уговаривал меня, что лучше отложить балет до следующего сезона, так как я все равно не успею его поставить.

1 (К поднятию занавеса (франц.).)

2 (Было принято открывать спектакль малозначительными пьесами или балетами в расчете на то, что главная, наиболее "почетная" часть публики обычно являлась в театр с опозданием.)

Зная отлично, что в следующем сезоне я с ним работать не буду, я настойчиво уверял, что успею, хотя чувствовал, что берусь за почти неосуществимую задачу. Особенно не хотелось мне сдаваться потому, что Дягилев уже поговаривал о том, что я "выдохся", "устарел" (это в 1912 году), что Нижинский создаст совершенно новое и т. д.

То, что говорил мне Дягилев через год, когда уговаривал меня опять ставить ему балеты, то, что он ставил мои балеты до самой своей кончины, а главное, то, что он настойчиво звал меня в свою антрепризу в 1921 году, позволяет мне с уверенностью сказать: он был неискренен, когда объявлял меня устаревшим. Не разочаровался он во мне, а хотел обойтись без меня. Кроме того, он хотел "создать" из Нижинского балетмейстера.

Каких только мер не было принято для успеха этого первого опыта его любимца и каких только мер не было принято для того, чтобы уменьшить успех "Дафниса".

Нижинский, как свидетельствует его жена, репетировал балет длительностью в девять минут в течение 120 репетиций1 - роскошь работы, о которой не мечтал ни один балетмейстер в мире. Одновременно с этим я ночи не спал, чтобы найти способ, как успеть передать артистам то, что придумывал дома. Репетировали иногда одновременно, Нижинский с одними артистами, а я в другом зале с другими. Я не видал, как он ставил. Нарочно не смотрел, так как мы ставили на схожую тему. Нижинский бывал у меня на репетициях. Он танцевал роль Дафниса. Интересно отметить, что в момент возникновения враждебных отношений, в разгар "конкуренции" и выталкивания меня с балетмейстерского поста, мы работали над ролью Дафниса дружно и даже приятно. Хотя Нижинский сразу поверил Дягилеву, когда тот объявил его гениальным балетмейстером (до того, как Нижинский поставил хотя бы одно движение), но все же я чувствовал, что авторитет мой при нашей работе с Нижинским непоколебим. Что же касается меня, то личные обиды или неприязненное чувство к артисту никогда не мешали мне наслаждаться работой над создаваемой ролью, отделывать каждую деталь, увлекаться и увлекать моего исполнителя. Итак, мы дружно работали. Терял равновесие только Дягилев.

1 ("Nijinsky" by Romola Nijinsky.*)

* (В издании 1935 г. (The Albatros. Hamburg - Paris - Bologna), с. 145.)

Однажды, кончив репетицию в каком-то верхнем фойе театра, я спускался вниз. Со сцены доносятся звуки Дебюсси. Я поставил уже почти весь балет "Дафнис", хотя ничего еще как следует не разучил. Осталось поставить только громадный финал. У Нижинского балет готов. Я решил посмотреть. Вошел в темный зал. Сел на балконе. Смотрю. Балет близок к концу. Нимфа убегает от Фавна. Он берет часть оставшейся ее одежды, идет на горку и медленно ложится на тряпку. Я не верил своим глазам. Один из видов сексуального извращения будет на днях демонстрироваться перед многотысячной толпой, где будут молодые девушки... Зачем это нужно? Это же скандал! Но, может быть, скандал-то и нужен? Дягилев знает, что делает. Скандал, сенсация, борьба сторонников и противников "нового" явления в театре... все это привлечет внимание к "сезону". Но разве все другие средства исчерпаны? Разве нельзя другими, более чистыми путями привлечь публику, заинтересовать ее? Разве не обходился Русский балет без всякой порнографической грязи в течение четырех лет своих триумфальных поездок по Европе? Огорченный, убитый, я думал: "Не могли подождать, когда я уйду из дела!" Половых аномалий не перечислить. Если взяться за их проповедь со сцены, открывается громадное поле деятельности. Не для таких горизонтов я работал. В бесконечные бессонные ночи создавал я свой новый балет, который мне показался не только прекрасным, радостным, но и нужным делом. И вот любимое мое дело в несколько минут будет превращено в нечто гораздо худшее, чем то, против чего я боролся, против чего я протестовал! Я считал недостойным, если артист себя посвящает лишь забаве зрителя. Но насколько чисты и невинны все прежние забавы в сравнении с той новой дягилевско-нижинской "забавой"! И я подготовил почву для такого дела, я работал по 18 часов в сутки, для того чтобы Дягилев мог теперь проделывать такие сенсации!

О качестве постановки, о ее хореографических новшествах я не вынес в этот момент никакого впечатления. Я был потрясен "новшеством" другого сорта, последним жестом Нижинского.1

1 (Балет Нижинского, в том виде, как дается теперь, почти очищен от скандального последнего жеста. Когда в приличном обществе рассказывают неприличный анекдот, то рассказчика просят опасное место изложить как-нибудь обиняком, чтобы одни могли не понять, другие сделать вид, что не поняли, а третьи цинично получить удовольствие от неприличия. Таким анекдотом, рассказанным "обиняком", представляется в настоящее время "Фавн". В 1912 году дело было без "обиняков")

Перед спектаклем были приняты особые, небывалые меры для успеха балета. В фойе театра в день генеральной репетиции был устроен прием для публики и критиков, чего перед другими балетами в течение четырех сезонов ни разу не делалось. Пропаганда велась полным ходом. Потом был показан балет. Любезно принятая и умело подготовленная, публика все же никак не реагировала на необычайное зрелище. Не было, конечно, ни одного протеста, не было возмущения, которым разразилась публика на первом спектакле, но не было ни единого хлопка, явление тоже невиданное. Опустился занавес и... полное молчание. После тягостных минут, во время которых за кулисами происходило шепотом совещание, на сцене показался импресарио Габриель Астрюк,1 сотрудник Дягилева по парижским спектаклям. Он объяснил публике, что такое новое зрелище не может быть понято с первого раза и потому дирекция предлагает посмотреть балет еще раз. Повторили. Раздались жидкие аплодисменты. На спектакле балет прошел совершенно иначе. Часть публики сразу "поняла" и разразилась аплодисментами, часть всеми способами протестовала. Чем больше росли протесты, тем более увеличивались аплодисменты. Скандал, сенсация, борьба партий... было все что нужно.

1 (Габриэль Астрюк был антрепренером театров в Париже во время Русских сезонов.)

В день премьеры "Фавна" с этим балетом дали "Видение розы". Карсавина и Нижинский прекрасно танцевали. После балета они вывели меня на сцену. Мы вместе кланялись. Успех был очень большой, преувеличенный, демонстративный, как мне показалось.

Конечно, пресса уделила сенсационному "Фавну" все свое внимание. Одни обрушились на балет с негодованием. Другие защищали, превозносили его. Меня поразило, что в защиту Нижинского выступил Роден, великий Роден. Я не мог понять этого факта. Из книги Ромолы Нижинской я много лет спустя узнал, что Роден был тоже другом Нижинского, что Дягилев ревновал к нему своего фаворита. После этого Роден как свидетель потерял для меня всякое значение. Для себя, по крайней мере, я "отвел" такого свидетеля.

Теперь я, откинув вопрос о моральной или, вернее, об аморальной стороне спектакля, попробую разобраться в этом первом и единственно уцелевшем произведении балетмейстера Нижинского. Буду говорить о нем исключительно с балетмейстерской точки зрения.

Балет поставлен весь в профиль. Получается ряд фризов. Группы иногда очень красивы и точно воспроизводят барельефы или живопись на вазах. Нижинский в очень красивом костюме Бакста, с золотыми рогами, в одном трико, покрытом "коровьими" пятнами, и с маленьким хвостиком. Такого костюма на сцене еще не было. Получеловек-полуживотное. Нимфы в прекрасных плиссированных туниках с золотыми, архаическими париками. Декорация очень неудачная, ни с архаизмом поз, ни с барельефами ничего общего не имеет.

Какие движения были на сцене? Был ли танец? Нет, танца не было. Все движение составляли: шаг, бег, поворот на двух ногах из одной позы в другую, перемена положений рук и головы и один прыжок. Очень часто сам стремясь к тому, чтобы выразить сущность момента минимумом движений, я, конечно, ничего не имею против того, что в данном случае не было танцев. Не было, так и не надо. Можно назвать это не балетом, а пантомимой, беды не будет. Но беда может быть, если выдавать эту серию поз за новую форму танцев, направление, по которому отныне (то есть с 1912 года) балет должен развиваться. А ведь так именно и говорилось. Хорошо, что это чисто рекламное предсказание не осуществилось. За двадцать восемь лет балет не сделал ни единого шага по пути, указанному "Фавном". Да и как это возможно? Как может танец развиваться на полном отсутствии танца?

Что было нового в этом балете? Одно новшество было безусловно. Все нимфы и Фавн не только ходили, но и бегали, ставя на пол сперва пятку, а потом всю ступню. То, что свойственно шагу, было перенесено в бег. Разница между механизмом шага и бега заключается в том, что, шагая, мы все время находимся на полу или на земле, мы отнимаем от земли ногу, лишь когда переносим с нее тяжесть тела на другую ногу; в беге же мы один 166 момент находимся в воздухе. Опускаясь всей тяжестью тела с воздуха, мы, чтобы смягчить движение, касаемся земли сперва пальцами и уже потом пяткой. Попробуйте бегать на пятках. Вы почувствуете, что так можно встряхнуть себе мозги. Итак, бег на пятках - это противоестественное движение. Несколько раз при первом представлении "Фавна", когда нимфы убегали на пятках, публика смеялась. Публика не задумывалась о том, как люди ходят, как бегают, но сама почувствовала фальшь и громко смеялась. Потом, после большой рекламы и специальных разъяснений о качествах балета, уже никто не смеялся.

Значит ли это, что широкая публика не понимает искусства, пока специалисты не разъяснят его? Не думаю. И даже убежден в противном: публика чувствует непосредственно и верно, пока между нею и искусством не встает реклама, пропаганда, снобизм, тенденциозная критика и многое другое.

В своем разбеге для большого и единственного в балете прыжка Нижинский изменил своему новому и неверному принципу, он не бежал на пятках, а так, "как бог велел".

Есть другая ошибка. Это уже в самой пластике Нижинского. Он прижимал подбородок, отчего у него делалось два подбородка, чего никогда раньше у него ни в одной роли не было. Это совершенно не типично для греческой пластики. Ни на каких барельефах, скульптурах и вазовых изображениях греки подбородок не прижимают.

В этом коротком балете есть три момента из моей постановки роли Фавна в "Венерином гроте" (в опере "Тангейзер"). Эту роль прекрасно исполнял Нижинский, и не мудрено, что часть ее перешла в его композицию. Эти три момента: 1. Выход Фавна в профильной позе с плоскими кистями рук, из которых одна, выдвинутая вперед, повернута ладонью к публике, другая, отставленная назад, повернута тылом. На этой позе построена почти вся роль Нижинского в его балете. 2. В "Тангейзере" Нижинский выносил медленно нимфу (Карсавину) на сцену, держа ее так, что локти его были направлены в разные стороны. В своем балете Нижинский нес точно так же вуаль. 3. У меня Фавн медленно, долго опускался с поцелуем к лежащей нимфе. Как вынос нимфы, так и это опускание являлось небывало длительным жестом. Этот жест перешел в балет Нижинского с некоторым, печальным, на мой взгляд, изменением: с заменой нимфы куском материи.

Я подробно разъяснил этот источник композиции Нижинского потому, что в печати уже поминалось об этом, но ничего не было сказано в разъяснение. В указании мною сходства данных постановок нет никакого с моей стороны осуждения. Наоборот: удачные находки должны войти в жизнь балета. Только при повторении приема не следует приписывать ему значение чрезмерной оригинальности.

Еще в балете "L'après midi d'un Faune" была особенность: при большом движении в музыке нимфы и Фавн подолгу стояли недвижно.

Ошибочный ли это прием? Многие считают, что движение танцоров должно точно совпадать с движениями музыки. Это я называю "ритмоманией" и держусь того взгляда, что музыка может выражать целую бурю, происходящую в душе человека, а человек может в это время переживать эту бурю совершенно недвижно, окаменеть в позе. Вообще архаическая, угловатая постановка Нижинского мало подходит к музыке Дебюсси, но это "выдерживание поз" мне как раз очень нравится. В то время Нижинский был еще свободен от ритмической гимнастики, [под] влияние которой, к сожалению, подпал при последующих постановках.

Любя балет, стремясь ко всему новому, я бы приветствовал и работу Нижинского, если бы в ней было более нового положительного, если бы Этот его дебют не был омрачен для меня скандальной скабрезностью. Я представлял себе вполне совместимым и успех балета Нижинского (если в него внести необходимое изменение), и успех моих постановок. Я не думал, что для одного балета надо было непременно принести в жертву другой. Дягилев и Нижинский думали иначе: для успеха "Фавна" им казалось необходимым испортить моего "Дафниса". Понятно, что я очень волновался и болел душою за это мое произведение. Бедный "Дафнис" был пасынком антрепризы.

Я уже говорил, что у меня оставался непоставленным лишь финальный танец балета, когда Дягилев стал уговаривать меня балет не доставлять и отложить спектакль. Он даже написал моей жене письмо (это Дягилев, который так не любил писать писем). Он просил ее повлиять на меня, так как "мы не сможем пройти с "Дафнисом". Моя Вера попробовала "повлиять", но... не вышло. Я "разразился".

- Ты тоже за Дягилева? - кричал я. - Ты хочешь, чтобы я бросил работу, которая была моей первой мечтой о новом балете, чтобы я никогда не увидал на сцене то, что уже создал, чтобы я потом смотрел мой балет в постановке другого балетмейстера?..

- Но у тебя три дня осталось, а не поставлено больше двадцати страниц финала, не срепетировано все остальное, - возражала она. - Лучше не давать балет, чем дать его в неготовом виде.

Несомненно, Вере был дорог мой балет, а не интересы Дягилева, но я смотрел на нее в этот момент как на дягилевского адвоката. Чем больше она убеждала меня уступить, тем тверже было мое решение довести до спектакля. Конечно, двадцать страниц финала, да еще на непривычный для артистов ритм (почти все время 5/4)... это аргумент! Я сам не знал, как выйду из положения, но знал, что выйду.

- Оставь меня, - сказал я плачущей жене и, сам чуть не плача, сел за клавир Равеля. Много раз приходилось мне приниматься за сочинение самых веселых танцев с самым тяжелым чувством на душе. Откладывать нельзя. Ждать настроения не приходится. Успокаивать жену, которую несправедливо обидел, нет времени. Скоро надо идти на репетицию и показывать, показывать без конца, с быстротой, на которую только артисты способны при разучивании танца.

Придя на репетицию, я применил особый способ постановки финала. Посылаю через сцену одну вакханку, потом другую, потом двух, трех разом; потом целая группа, переплетаясь руками, напоминая греческий барельеф, несется через сцену; опять солисты, опять маленькие группы... всем даю короткие, но разные комбинации. Каждому участвующему приходится выучивать только свой небольшой танцевальный пробег. Пропустив так всех в глубине сцены с одной стороны на другую, я потом всю массу выпустил из первой кулисы. Все вместе взвились в вихре общей пляски и... большая часть труднейшего финала готова! Осталось поставить Дафнису и Хлое кусочек, Даркону соло и общий конец. Ясно было, что успею.

Я посмотрел на Дягилева...

- Да, очень быстро, очень хорошо у вас идет, - сказал он, совершенно не имея вид обрадованного.

Нет худа без добра: финал получился оригинальный, совершенно непохожий на другие мои финалы, а я их так уже много поставил.

Кроме отказа в костюмах, париках и т. д., попытки не дать мне дорепетировать балет и других мелких помех Дягилев проявил неприязненное отношение к "Дафнису" еще тем, что для премьеры назначил этот балет первым в программе спектакля. Всегда новый балет давался в середине программы. Это неизменная традиция всех антреприз. Только на этот раз, только для "Дафниса" было сделано исключение. Новый балет был назначен "для поднятия занавеса", а потом, в центре спектакля, должна была идти старая "Шехеразада". Мало того, спектакль был назначен на полчаса ранее обычного. Не было сомнения: Дягилев хотел, чтобы "Дафнис" с музыкой одного из крупнейших французских композиторов прошел при пустом театре.

Это было уже слишком! Я решил пойти на все.

В зрительном зале после последней репетиции у меня произошло бурное объяснение с Дягилевым. Я пустил в ход слова, которые точно определяли его отношение к Нижинскому. Я кричал, что на "этом" строится теперь все дело, что из прекрасного искусства балет превращается в грязное дело и т. д. и т. д. В конце я добавил, что если балет будет дан "для съезда", то я выйду перед публикой, когда она соберется, и все объясню. Пускай Дягилев в таком случае выводит меня силой со сцены. Это будет хорошей благодарностью за постановку для него целого репертуара!

Трудно передать, что переживали мы с женой дома, когда я готовился к этому моему последнему "выступлению".

Придя в театр, я увидал, что на сцене стоит декорация "Шехеразады". Дягилев сдался. "Дафнис" пойдет вторым.

Насколько я был прав, когда утверждал, что публика не обратит внимания на то, что спектакль начинается раньше обычного и приедет не к началу, доказывает следующий необыкновенный случай. Стою я на сцене во фраке и с шапокляком в руке, от волнения ежесекундно складывая и раскрывая шапокляк. Играют увертюру "Шехеразады". Увертюра длинная (вся первая часть симфонии). Только к концу ее артисты садятся в группу. Я разговариваю с кем-то, одетым тоже не по-восточному. Бутафоры раскладывают подушки, несут кальян. Вдруг подымается занавес. Кто-то нечаянно дал сигнал. В другом [случае] это было бы большим скандалом. Я оглянулся в зрительный зал и медленно во фраке пошел через сцену, через гарем, сказать, чтобы опустили занавес. Медленно потому, что в зале никого не было. Это перед таким-то залом Дягилев хотел дать новый балет!

Во все время представления за кулисами, а во время антракта за занавесом кипело "восстание". Одни артисты, "сторонники Нижинского", говорили, что я оскорбил директора, оскорбил труппу... другие ратовали за меня, говорили об интригах... я слыхал слова: "не допустим...". Как потом я узнал, мне были заготовлены цветы и подарок. Это был последний день моей многолетней работы с труппой. Часть труппы протестовала против подачи мне цветов. Потом оказалось, [что] Нижинский запретил их мне вынести. Со мной в антракте было тоже объяснение. На меня наступали. Некоторые окружали меня, будучи готовы защищать. В момент самый критический кончилось оркестровое вступление, и кто-то крикнул "занавес!". Обе партии бросились к кулисам на свои места. Я пошел в первую кулису "руководить" спектаклем.

Занавес поднялся, и началось первое представление балета "Дафнис и Хлоя" при переполненном театре. Балет исполнялся отлично и преданными мне артистами, и моими "врагами". Через сцену пошли бараны. Целое стадо. Их погоняли пастух и пастушка. Молитвы, возлияния, приношение цветов и венков в дар нимфам, религиозные танцы, пастораль, идиллия... Как все это далеко от той боевой атмосферы, которая была на этой же сцене несколько секунд тому назад!

Что я хотел сказать этой работой? Когда я задумывал "Дафниса", то я не видал на балетной сцене ничего из того, что мне казалось необходимым условием художественного балета. Ни единства пластического стиля, ни непрерывности действия и музыки, ни соответствия костюма с изображаемой Эпохой, ни выражения действия танцами... ничего этого я не видал в старом балете.

Но до реализации моей мечты, до первой постановки балета прошло 8 лет. За этот срок я в многочисленных постановках осуществил все главные тезисы своей реформы. Балет отказался уже от пуантов там, где они неуместны, от поклонов среди действия, от коротких, "раз навсегда", тарлатановых тюников, от разговора руками, словом, от многого, что я считал устарелой традицией. Мне в моем "Дафнисе" ничего не надо было уже доказывать. Но ведь не только для борьбы за какие-либо новые приемы существует искусство. Можно работать просто для той радости, которую доставляет передача прелестного романа Лонгуса в формах античной пластики, перенесение на современную сцену групп, поз, линий, движений, основанных на изучении греческой скульптуры, живописи.

В танцах я, конечно, совершенно отказался от па и позиций классического балета. Танцы пастухов и пастушек, вакханок, воинов, Хлои, Дафниса я построил на греческой пластике периода ее расцвета. В танцах же Даркона и нимф я пользовался более архаическими позами. Нимфы были менее человечны, чем другие смертные. Их позы почти исключительно профильные, условные. Даркон должен был производить впечатление грубого, неуклюжего рядом с гибким, грациозным Дафнисом, с которым он вздумал состязаться в танцах. Поэтому для постановки партии Даркона я применил более угловатые позы. Конечно, все танцевали босыми или в сандалиях.

Во второй картине, когда для спасения Хлои от похитивших ее митимнийских воинов бог Пан насылает на них "ужас", этот "панический ужас", Эту картину массовой галлюцинации я поставил особым способом, к которому никогда не прибегаю. Обычно я ставлю каждую позу, каждое движение всем участвующим. Но на этот раз я не имел достаточного количества репетиций, не имел времени, чтобы выработать эту сцену. Я почувствовал: если артисты, бросаясь в ужасе из одной части сцены в другую, будут искать свое место в группе, будут принимать установленные мною позы, все погибнет. Группы по линиям, по композиции, по стилю, по выразительности поз будут лучше, но они не будут так естественно складываться, потеряют жизненность. Что может быть ужаснее для драматической сцены, чем это вставание в группы, принимание заученных поз? Как выйти из положения?

На этот раз я допустил нечто вроде коллективного творчества. Наговорив артистам о всяких ужасах, которые должны им представляться, я их то бросал в одну сторону, то в другую. То они у меня собирались на середине сцены и тянулись с кощунственными проклятиями к небу, готовые бороться с богами, то рассыпались в разные стороны, падая на землю, не зная, куда деваться от гнева Пана... Каждую группу я останавливал и поправлял. При такой работе артисты грешили тем, что я называю "параллельными позами". Артист, мало чувствующий данный момент и более всего чувствующий смущение оттого, что от него требуют "творчества", такой артист повторяет позу соседа. Не зная, как встать, он становится так, как стоит ближайший к нему артист. Получается забор, ряд одинаковых поз. С этим приходилось бороться. Только когда удалось зажечь воображение каждого участвующего, группы стали лепиться. Другой недостаток - выпадение из стиля. Все стоят или лежат передо мной, как "древние греки", а вот один вывернул ногу пяткой вперед, как в балетном экзерсисе. Изображаю его в карикатуре. Все смеются. Смеется провинившийся и сразу понимает, что эта вывороченная en dehors пятка не подошла. Недостаток такого, более режиссерского, чем балетмейстерского, приема заключается в том, что эта коллективная композиция остается нефиксированной. На репетиции необходимо, чтобы режиссер-балетмейстер "пылал", чтобы своей фантазией он заражал всех исполнителей, непременно всех, так как один может испортить всю группу. Да и на спектакле слишком многое зависит от случая. Поэтому такой прием постановки я не применял в других произведениях. В "Дафнисе" же вышло очень удачно. На первом спектакле (других в тот сезон я не видал) было жутко. Панический ужас передавался.

Балет кончался большим общим танцем. Равель ввел в партитуру хор, который в финале сопровождал пляску буйными выкриками. Все в исступлении большими прыжками уносились за кулисы. Большой подъем. Вакханалия захватила публику.

Несмотря на все противодействие Дягилева, балет прошел с громадным успехом, аплодисменты, бесконечные вызовы, но... тяжело было у меня на душе. Ни с кем не прощаясь, ушел я из театра с последней моей постановки с уверенностью, что никогда уже не буду работать в этом деле и, вероятно, не увижу своих балетов!

Куда-то направились с женою поужинать. Сидели молча. Есть не могли, а домой возвращаться было еще тяжелее. Поздно ночью приезжаем в Hôtel des deux Mondes на Avenue de l'Opéra. Перед подъездом стоит группа артистов и артисток. В руках - цветы, ваза.

- Нам, Михаил Михайлович, не позволено было проститься с вами на сцене и передать вам это... так мы пришли сюда.

Рис. 83. Выпуск Театрального училища 1898 г. Слева направо: В. Киселев, С. Огнев, М. Обухов, С. Осипов, П. Смирнов, М. Фокин, А. Максимов, Н. Иванов.

Я был тронут. Смотрю, кто эти смельчаки? Вижу группу моих учеников, недавно кончивших императорское Театральное училище по моему классу, несколько московских артисток, несколько из петербургской труппы. Никого из поляков.1 Не было и Григорьева, моего бывшего друга, моего ставленника, который всю свою жизнь соединил с моими балетами.

1 (Фокин имеет в виду группу артистов Варшавского правительственного театра, пополнивших труппу Дягилева после того, как она стала постоянно действующей.)

Так ночью, перед подъездом отеля, состоялось прощание с небольшой группой "храбрых" и "верных" из той труппы, которой я дал на много лет целый репертуар, с которой так дружно, восторженно, иногда экстазно создавал новый русский балет!

|

ПОИСК:

|

DANCELIB.RU 2001-2019

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dancelib.ru/ 'DanceLib.ru: История танцев'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dancelib.ru/ 'DanceLib.ru: История танцев'