Глава тринадцатая. "Светлый ручей" Ф. В. Лопухова. "Импорт" ленинградских балетов. Эпизоды, эпизоды... Несостоявшаяся "Лауренсия". Отдохновенное Поленово. "Спящая красавица" в Большом театре

После возвращения с гастролей мы с Суламифью начали работать над балетом "Светлый ручей" Д. Д. Шостаковича, который в это время ставился в Большом театре Ф. В. Лопуховым. Режиссуру осуществлял Б. Мордвинов. Партии Классической танцовщицы и Классического танцовщика кроме нас исполняли также Ольга Лепешинская и Алексей Ермолаев.

Действие балета развертывалось в кубанском колхозе. Главные персонажи - наши современники. В балете происходила масса комических несообразностей, пока на празднике урожая все перипетии благополучно не завершались.

"Светлый ручей" был третьим по счету балетом Ф. В. Лопухова, поставленным им в Ленинградском Малом театре оперы и балета, - после "Арлекинады" на музыку Дриго и "Коппелии" Делиба, наново пересочиненных балетмейстером. Спектакли определяли лирико-комедийный репертуар балетной труппы (1933 год считается официальной датой основания труппы, организатором и руководителем которой стал Лопухов). Именно балетная комедия размежевывала тогда МАЛЕГОТ с ГАТОБом и, как писал Лопухов, "открывала новые сферы".

А. М. Лиепа - Франц. 'Коппелия' Л. Делиба

"Светлый ручей" продолжал эти искания на современном материале.

Мое отношение к этому балету было сложным. И не только к балету, но и к его создателю Ф. В. Лопухову. Его танцсимфонию "Величие мироздания", показанную единственный раз в ГАТОБе 7 марта 1923 года, я не видел. Из последующих его балетов я был знаком лишь с "Ледяной девой", в которой меня поразила прекрасная Ольга Мунгалова. Книга Ф. В. Лопухова "Пути балетмейстера", изданная берлинским "Петрополисом" в 1925 году, в которой есть глава "Танец около музыки, на музыку, под музыку и в музыку", сразу же стала библиографической редкостью. И, к сожалению, не могла оказать решающего воздействия на умы современных хореографов. К тому же в это время практиков балетного театра не столько интересовали союз и разногласия с музыкой, о которых писал хореограф, не столько проблемы танцевального симфонизма, сколько все большая драматизация балета, логическая оправданность поступков героев.

Словом, то была пограничная эпоха, и многие из нас, сами того не сознавая, несли в своем мышлении печать ее противоречий.

В "Светлом ручье" меня смущал сюжет, легковесный, очень наивный. Когда я спрашивал Федора Васильевича, что же, собственно, это за характер - Классический танцовщик? Лопухов отвечал: "Что вы мудрите! Танцуйте самого себя!" Такой совет, конечно, ничего не мог мне дать.

Я был не среднеарифметический "классический танцовщик", а живой человек. Примет же характера, судьбы, а тем более характера современного человека хореограф мне не предлагал. Просто я танцевал классические вариации и па-де-де. К слову, танцовщица и танцовщик введены были Лопуховым для того, чтобы дать простор классике, чтобы она стала в балете органичной. Недаром и другая героиня балета, Зина, колхозная затейница, когда-то училась в балетной школе. Ставить же на пуанты доярок и прочих ударниц колхозной бригады было рискованным делом. В этом все тогда убедились на опыте недавних балетных спектаклей на современную тему.

И в то же время мне близки были теоретические декларации Ф. В. Лопухова. Он писал в брошюре "Светлый ручей", вышедшей к постановке балета в МАЛЕГОТе: "... вместе с тем (и в этом одна из существеннейших наших установок) мы стремились к тому, чтобы наш балет был балетом танцевальным, чтобы танец был основным и главным художественно-выразительным средством спектакля. Такое требование отнюдь не противоречит поискам реалистического стиля. Но в том-то и дело, что реализм в балете должен быть осуществлен своими специфическими средствами, то есть прежде всего средствами танца и, в частности, танца классического. Думать, что можно в поисках реализма заменить "условный" танец якобы бытоподобной, якобы реалистической пантомимой - это значит идти на недопустимое обеднение балетного спектакля, это значит жертвовать поисками подлинно реалистического стиля в угоду поверхностно понятого натурализма"*.

* ("Светлый ручей". Сборник статей и материалов к постановке балета в Государственном академическом Малом оперном театре. Л., 1935, с. 6.)

Лопухов страстно убеждал в особой природе балетного реализма, несопоставимого с реализмом драмы, ибо язык этого реализма - танец, "освобожденный и самодовлеющий".

Время все расставило по местам. Со своими истинами Лопухов, по его собственным словам, "достучался не до хореографических сыновей, а до внуков". Многие современные советские хореографы считают его своим учителем.

В "Светлом ручье" я был исполнителем его замыслов. Признаться, не все, что предлагал хореограф, казалось мне тогда интересным. Я и по сей день думаю, что теоретик в нем был сильнее практика.

9 февраля 1936 года в "Правде" появилась статья "Балетная фальшь". Авторы балета подверглись резкой критике за то, что изображают праздник и радость "в танцах, ничего общего не имеющих с народными плясками ни Кубани, ни где бы то ни было". Произошло это потому, что "либреттисты... всего меньше думали о правдоподобии... Какие-то люди в одежде, не имеющей ничего общего с одеждой кубанских казаков, прыгают по сцене, неистовствуют".

Раскритикована была и музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. "Светлый ручей" немедленно был снят с репертуара.

После этого на художественных советах и собраниях все чаще стали повторять, что Большой театр - это образцовый театр. В нем не место для экспериментов. Только лучшие спектакли, созданные в других театрах, принятые критикой и зрителем, то есть апробированные, могут быть перенесены на главную сцену страны. И так как Кировский театр мог экспериментировать, он и сохранял балетное первенство. В Большой театр один за другим стали "импортироваться" спектакли из Ленинграда.

Уже в 1936 году Ростислав Захаров перенес свой "Бахчисарайский фонтан". На ленинградской сцене хореограф поставил этот балет в 1934 году. И вместе с Михаилом Габовичем мы ездили его смотреть. Состав исполнителей был очень сильным. Марию танцевала Галина Уланова, Вацлава - Константин Сергеев, Зарему - Ольга Иордан, Нурали - Андрей Лопухов, брат Федора Васильевича. Но, на мой взгляд, многие сцены интересны были, скорее, своим режиссерским решением. Действительно, драматический режиссер Сергей Радлов руководил Ростиславом Захаровым во время постановки балета. "Бахчисарайский фонтан" впрямую отвечал требованиям той критики, которая утверждала, что современный зритель, заинтересованный сюжетом, ждет, "что будет дальше, - а это отличное и редкое для балета качество". Действие в балете развивалось остросюжетно и по законам драмы. Мне понравилась форма хореомонологов, в которых герои изливали переполнявшие их трагические чувства. Монолог Марии, монолог Заремы...

Нурали. 'Бахчисарайский фонтан' Б. В. Асафьева. 1936

Уланова несла свою тему - тему возвышенной нравственной чистоты, духовности, - скорее, поверх хореографии. Все помнят сцену смерти Марии, изумительную улановскую пластинку, с какой она сникала, опускаясь к подножию колонны. Потом десятки прекрасных критических перьев объясняли эту сцену, ее смысл и недосказанность, ее свет и трагизм. И все-таки во всем, что делала Уланова в "Бахчисарайском фонтане" и позже в "Ромео и Джульетте", была некая магия - магия духовного, излучаемая "нутром", что, как всякое чудо, не поддается слову.

В Москве партию Марии стала репетировать Марина Семенова. Но скоро постановщику стало ясно, что в ее трактовке нарушается стилистика спектакля. И Захаров поручил эту роль Вере Васильевой - менее техничной танцовщице, но отвечавшей лирико-романтическому складу пушкинской героини. А позже Марию очень интересно исполняли Ирина Тихомирнова и другие балерины.

Но пример с Семеновой, на мой взгляд, показателен. Длительный процесс сочинения балета не только сложен, но и необычайно тонок, текуч, диалектичен. Как ни сильна бывает художественная индивидуальность балетмейстера, он невольно испытывает десятки сторонних воздействий - дирижера, музыкантов и, конечно же, в первую очередь исполнителей, на которых ставит танец. Их замечания, поправки, предложения, наконец, физическое удобство и красота того или иного па, предлагаемого танцовщиками, корректирует первоначальный замысел создателя балета. В танцевальной лексике остается все самое лучшее. Когда же спектакль, ярко прозвучавший в контексте труппы, его породившей, переносится в другой театр, там исполнители получают его уже как данность. Музыкальные, танцевальные и психологические границы уже определены первомастерами. Конечно, новые исполнители ищут свои точки опоры, свою "землю" в этих ролях, но сама их форма, их рисунок вызваны чужой индивидуальностью. И та же Марина Семенова не отыскала гармонии между ролью и единственностью своего "я". А прилежно выучить чужой текст ей помешала все та же самоценность - собственная индивидуальность.

Я не отношу себя к закоренелым противникам переноса спектаклей. Это делалось и будет делаться впредь. Но когда репертуар принципиально строится из одних лишь заимствований, это приводит к творческому ограничению, к потерям, к вторичности. Я сужу об этом и на примере собственной актерской судьбы и на примере судьбы своих коллег.

Небезынтересна и такая подробность. В Ленинграде балеты сочинялись подолгу. "Пламя Парижа" - почти два с половиной года. А в Большой театр его перенесли за два с половиной месяца. "Бахчисарайский фонтан" - за месяц... О чем это говорит? Первотворчество сменялось приспособлением. А в нашей высокопрофессиональной труппе сделать это не так уж сложно.

И выходил парадокс: театр получил вроде бы много интересных спектаклей. За "Бахчисарайским фонтаном" в 1938 году последовал "Кавказский пленник" по Пушкину, того же Р. В. Захарова (музыка Б. В. Асафьева). Но в этом балете, как и в предыдущем, для меня не оказалось большой, полноценной роли. И не только большой, но и вообще никакой. Если в "Бахчисарайском фонтане" я исполнил все-таки партию Нурали, татарского военачальника, сподвижника Гирея, то в "Кавказском пленнике" ничего подходящего мне не нашлось. И вновь на художественном совете прозвучал вопрос С. А. Самосуда: "А почему не занят Мессеpep?" Ему ответили, как отвечали не раз: и роли нет и музыки нет. И вновь Самосуд чуть ли не потребовал меня занять. Во втором акте балета - "петербургском" - была большая сцена "Каток", где встречались все действующие лица. И там же танцевали четыре пары фигуристов. Их музыку Асафьев повторил специально для меня, для моей небольшой роли - Конькобежца-фигуриста. Я исполнял этакого фата в цилиндре, в полосатых брюках, лакированных штиблетах, с тросточкой. Работая над этой ролью, я вспомнил свое детство, каток на Чистых прудах. И в балете я немного подражал былым фигуристам. Но сил-то, но возможностей было больше, чем требовали эти хоть и интересные, но эпизоды, эпизоды...

Конькобежец-фигурист. 'Кавказский пленник' Б. В. Асафьева. 1938

Конькобежец-фигурист. 'Кавказский пленник' Б. В. Асафьева. 1938

Правда, в том же 1938 году В. И. Вайнонен перенес в Большой театр свой "Щелкунчик". Ему пришлось заново отредактировать некоторые сцены. Так, в последнем акте с Машей танцевали пять кавалеров. Они, как акробаты, перебрасывали танцовщицу один другому. В ленинградской постановке было немало таких отанцованных акробатических моментов, противоречивших музыке Чайковского. На обсуждении мы высказали Вайнонену свои замечания. В целом же постановка "Щелкунчика" мне нравилась. Прекрасно было поставлено адажио Маши и Принца, танец снежинок, а также все танцы последнего акта - китайский, русский, испанский. На премьере Машу исполняла Ольга Лепешинская, а Принца - я. Спектакль продержался в репертуаре вплоть до 50-х годов.

Но мысль о создании в Большом театре самобытного балета не оставляла нас. Однажды ко мне пришел театральный художник Евгений Моисеевич Мандельберг и сказал, что написал эскиз либретто по драме Лопе де Вега "Овечий источник". Я прочел его и загорелся идеей постановки. Мы стали думать: кто бы мог написать музыку? Но в образцовом театре постановщики могли обращаться только к апробированным композиторам. Приглашение молодежи, новые имена тогда не поощрялись.

Дело происходило в 1936 году. И хотя именно в тот год Шостакович подвергся резкой критике, а его опера "Леди Макбет Мценекого уезда" и балет "Светлый ручей" были сняты с репертуара Большого театра, я решил обратиться к нему.

Композитор ненадолго приехал из Ленинграда и остановился в "Гранд-отеле". Я позвонил ему и попросил встретиться с Мандельбергом, который ознакомит его с нашей идеей. Шостакович согласился, и Евгений Моисеевич отправился к композитору. Вскоре я получил от Шостаковича коротенькое письмо.

"Дорогой Асаф Михайлович!

Евгений Моисеевич вчера познакомил меня со сценарием балета по "Овечьему источнику". Я считаю, что это очень хороший сценарий, и мне было бы очень интересно поработать над ним. Оставляю за собой право по моем приезде в Москву (это будет числа 15-го, 16-го) позвонить к Вам и встретиться для более детальных разговоров. Единственно, что меня смущает в этом деле, это вопросы сроков. Но я думаю, что и эту трудность при известной гибкости можно будет преодолеть.

Крепко жму руку.

P. S. Заранее поздравляю со "Спящей", о которой мне пришлось уже сейчас слышать много хорошего из самых разнообразных источников.

10 декабря 1936 года

Шостакович имел в виду постановку "Спящей красавицы", которую мы - режиссер Б. Мордвинов, балетмейстер А. Чекрыгин и я - осуществили на сцене Большого театра. Об этом спектакле речь впереди.

Когда я пришел к Шостаковичу в его второй приезд в Москву, то застал его в нервном, угнетенном состоянии. Дмитрий Дмитриевич наотрез отказался писать музыку к новому балету. После нашей поездки в Турцию я видел его впервые. Он сильно изменился. В нем трудно было узнать того веселого человека, который с таким азартом отбивал такты "Кариоки" и кричал: "Нет, наврал!" или "Правильно!" Шостакович сказал, что занят другой работой. Позже я узнал, что он уже закончил Четвертую симфонию, быть может, самую грандиозную по звучанию. И, возможно, в нем зрел замысел Пятой.

Простились мы любезно, дружески, но угнетенное состояние композитора и во мне оставило тяжкий след.

Отказ Шостаковича не погасил нашего стремления поставить балет "Овечий источник". Мандельберг предложил кандидатуру композитора Александра Крейна. Мы пришли к нему домой, он прочел либретто и тоже загорелся. Решил писать музыку к балету на основе народных испанских песен. Александр Абрамович обратился в посольство республиканской Испании с просьбой прислать ему ноты песен и танцев. И вскоре эти ноты получил.

Словом, не оповещая дирекцию Большого театра, мы трудились над сочинением балета. Крейн без всякого договора писал музыку (ждать от дирекции договора не "апробированному" композитору было сущей бессмыслицей). Я рассказывал ему экспозицию всех номеров и сцен, говорил о композиции будущего спектакля, как она мне виделась. Что же до Мандельберга. то он уже мечтал о том. как на сцене засияют его люминесцентные краски, вспыхивающие в лучах прожекторов. Приоритет их применения в театре принадлежит именно ему.

Так с огромным энтузиазмом мы работали целый год. Наконец настал день, когда мы пришли к художественному руководителю Большого театра С. А. Самосуду. Сначала мы прочли ему либретто, а потом Крейн проиграл отрывки из балета. Самосуду все это очень понравилось. Он сказал, что балет действительно может получиться. Но у нас уже есть "Дон Кихот". А два балета из времен XVI века - это уж слишком! Давайте лучше будем создавать спектакли на современную тему, а "Лауренсию" (мы назвали балет именем главной героини) лучше отдадим Ленинграду.

Вот такой вышел у нас разговор с Самосудом. И действительно, "Лауренсию" отдали в Кировский театр, и там ее сразу разглядел Вахтанг Чабукиани. Премьера состоялась и прогремела именно в Ленинграде. И получилось: то балеты брали из Ленинграда в Москву, а тут - наоборот...

Такая история произошла и с музыкой Сергея Прокофьева к "Ромео и Джульетте", которую "забраковали" при прослушивании в Большом театре. И более всех против нее восставал дирижер Николай Семенович Голованов. И снова "Ромео и Джульетту" забрал Ленинград, и в 1940 году там состоялась премьера одного из лучших советских балетов.

Меж тем я хорошо помню, как Прокофьев работал над своим балетом. Я уже писал, что директор Большого театра Е. К. Малиновская устроила чудесный дом отдыха в Поленове. До того как построен был главный корпус, артисты жили в самом доме художника. Там проводили лето Барсова, Рейзен. Пирогов, Баратов, Жуков, Ханаев... А для меня Поленово - самое милое место на земле, все красоты Кавказа отдам за утреннюю Оку, за поленовские леса и поляны, поросшие душистой травой и цветами. Чуть ли не четверть века, лето за летом, проводил я там. Я был заядлым рыбаком, спиннингистом. Помню, все знаменитости Поленова сбежались посмотреть на щуку чудовищного веса и размера, которую я поймал однажды...

Когда был построен главный корпус, число отдыхающих, естественно, увеличилось. Самым тихим домиком оказалась баня художника Поленова. Она стояла в стороне от нового комплекса, но близко к реке. И каждый хотел поселиться именно там. Банька стала самым привилегированным местом, за нее шла настоящая драчка между знаменитостями. В конце концов решено было отдавать ее композиторам. Для работы они особенно нуждались в тишине и покое. Там живали и Шостакович, и Асафьев, там писал музыку к "Ромео" и Сергей Сергеевич Прокофьев. А из некомпозиторов в баньке этой жил Владимир Иванович Немирович-Данченко - вот как высоко она котировалась в среде творческой интеллигенции!

Однажды Сергей Прокофьев пригласил к себе "балетных" - Габовича, Ольгу Моисееву, меня, виолончелиста Кубацкого - и стал проигрывать нам отрывки из "Ромео и Джульетты". Он спрашивал: танцевальна ли его музыка? Удобна ли она?

Мы дружно его поддерживали, одобряли. Прокофьев приглашал нас не ради проформы, ему важны были наши замечания, советы.

В моей памяти он резко делится на композитора Прокофьева и на человека Прокофьева. Композитора я почитал, а по-человечески в нем много было смешного. Прокофьев, например, очень плохо играл в теннис, всегда проигрывал и, проиграв, по-моему, начинал ненавидеть своих победителей. Тут его покидало всякое чувство юмора. Он вообще был самолюбивый и обидчивый.

С огромным азартом Прокофьев играл в шахматы. Помню, мы устроили сеанс одновременной игры. Сергей Сергеевич выступал сразу против пяти претендентов на шахматную корону Поленова. Среди них были Габович и я. Как водится, нас обступали болельщики, давали советы, и Прокофьев очень нервничал. Когда ему кто-то сказал, что он нарушает регламент и слишком долго думает над каждым ходом, он в гневе даже раскидал фигуры на доске. Потом аккуратно их собрал, расставил, и наша игра длилась уже без всякого регламента - три часа. В конце концов он все-таки сдался мне, выиграв, правда, у остальных, а с Габовичем свел вничью.

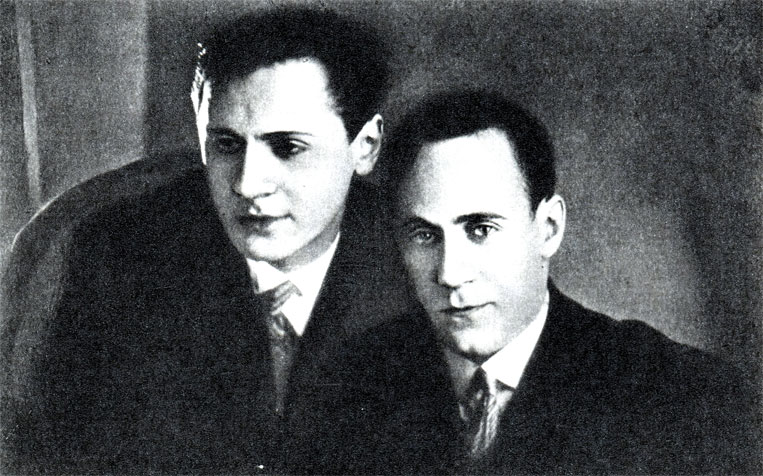

М. М. Габович и А. М. Мессерер. 1928

Шостакович в этом смысле был полной противоположностью Прокофьеву. В нем совершенно не было спортивного азарта. Вообще он всем своим обликом напоминал чеховских уездных врачей. Титанические творческие силы обитали в такой скромной оболочке!.. И играл он только в покер и только на деньги. Мне эта игра казалась очень скучной.

Правда, чем дальше, тем меньше у меня оставалось поводов для радости. Суровело само время, а вместе с ним менялись и мы...

В 1937 году я поставил четвертый акт "Лебединого озера" (об этом более подробно я расскажу дальше). В то лето в Поленове отдыхал Вл. И. Немирович-Данченко. Держался он несколько особняком, на вопросы отвечал односложно, даже свысока. Но мне интересно было узнать мнение Владимира Ивановича о моем "Лебедином". Ведь когда-то он сам вместе с Горским ставил этот балет. И я искал удобного случая спросить его о финальном акте. Однажды мы обедали за одним столом. Если мне не изменяет память, компанию нам составляла одна молодая, хорошенькая актриса. Это давало ей право быть кокетливой. В игривом тоне она спросила Владимира Ивановича, сколько ему лет. Он ответил: "Немировичу - сорок, а Данченко - тридцать девять". Мы улыбнулись ответу, но произнесен он был так, что улыбнулись замороженно. Я решил, что другого случая не представится, и спросил, что Владимир Иванович думает о моем "Лебедином озере". "Можно и так", - был ответ.

Однажды в Поленово пришла роскошная машина "линкольн". Марка Рейзена и меня вызвали в Москву на особо торжественный концерт. Неожиданно к нам в попутчики попросился и Владимир Иванович, он сказал, что в Москве у него неотложное дело.

Мы тронулись в путь. В те годы из Поленова в Москву вела не прямая шоссейная автострада, а проселочная дорога (до Серпухова), вся в рытвинах и колдобинах. И машины беспрестанно там застревали. Чтобы вытащить их, обычно собирался народ из ближних деревень. А уж от Серпухова до столицы шла полуасфальтовая дорога. Наш "линкольн" не минул участи менее великолепных автомобилей. Хорошо еще, что застряли мы не в лесу и не в поле, а вблизи поселка. Точнее - напротив местной больницы, где в это время шел ремонт. Меж тем становилось темно и холодно и, как писали в старых романах про путешествия, пора было подумать о ночлеге. С трудом разыскали мы директора больницы и стали разъяснять ему драматичность ситуации, упирая на то, что едем мы с самим Немировичем-Данченко!.. "Знаю, знаю..." - отвечал озабоченный администратор, решая про себя, куда же поместить свалившихся ему на голову знаменитостей. Мы с Рейзеном были просто юношами рядом с Владимиром Ивановичем, поэтому он предоставил нам условия посуровее: предложил выбрать в больнице любую палату, а уж сена он нам сам принесет. И действительно принес. А Владимира Ивановича пригласил к себе домой.

Ночь мы провели тревожно. Утром, выйдя на дорогу, увидели, что "линкольн" совсем увяз. Мы стали "голосовать". Но кто ездит в ранний час по глухой дороге? Одни грузовики. Шоферы проезжали мимо нашей компании без остановки. Наконец какой-то грузовик притормозил. Владимир Иванович сел с шофером, а мы влезли в кузов. Через километр машина встала. Мы слезли с кузова и подбежали к кабине. "Я так не могу, я так умру..." - проговорил Владимир Иванович. Мы умоляли его потерпеть до Подольска - а оттуда до Москвы можно было добраться поездом. "Ну, хорошо, ну, поехали..." - согласился он. Мы с Рейзеном снова влезли в кузов, машина тронулась, но через полкилометра остановилась вновь. Мы спрыгнули на землю и подбежали к кабине. "Я лучше останусь в поле..." - отвечал Владимир Иванович на наши тревожные взгляды.

"Может, вам лучше будет наверху?" - спросил его шофер. "Да, мне, пожалуй, лучше будет наверху", - согласился Владимир Иванович. И мы подсадили его в кузов.

Помню, уже благополучно добравшись в Москву, даже во время ответственного концерта я думал - как он там дома, Владимир Иванович? К счастью, все обошлось благополучно.

... А теперь я расскажу о той "Спящей красавице", с которой поздравлял меня в своем письме Д. Д. Шостакович.

Но мне хотелось бы не модернизировать и не спрямлять историю и не судить о спектаклях с позиций, которые завоеваны в настоящем. Пережив на своем веку несколько хореографических эпох, я сегодня с интересом читаю книги, в которых эти эпохи подвергаются анализу. И часто то, над чем мы когда-то бились, ныне общепризванным светлым головам в нашей критике кажется ясным, как дважды два. Я не собираюсь заниматься самозащитой. Если мы стоим того, чтобы на нас нет-нет да и взглядывали с птичьего полета - пусть!.. Во всяком случае, мы работали, и наши синяки и шишки, заблуждения и мучения, возможно, что-то дали для познания и отыскания новых истин...

"Спящую красавицу" в Большом театре в свое время возобновил Горский. На мой взгляд, он почтительно отнесся к созданию П. Чайковского и М. Петипа.

Уже в 30-е годы раздавался хор голосов, утверждавших, что "Спящая красавица" в своем каноническом виде архаична и нуждается в новом прочтении. Танцевальные сцены перемежались с пантомимными, когда действующие лица объяснялись на языке жестов. Немаловажную роль играло и то, что балет уже не делал сборов. Сегодня трудно себе представить, чтобы в Большом театре пустовал зал. Сегодня, что бы ни давалось в Большом театре, партер и ложи, как говорится, блещут и все кипит... Сегодня некоторые зрители, особенно гости столицы, ходят даже не на любимого актера или на определенный спектакль, а на - Большой театр!

"Спящая красавица" - с прологом, тремя актами и двумя музыкальными антрактами - смотрелась тяжело. Чтобы дать балету новую жизнь, в Большой театр пригласили К. Я. Голейзовского. Однако уже на ранней стадии его работа была забракована: не устроила экспозиция спектакля, предложенная хореографом.

Тогда балет предложили осуществить Ф. В. Лопухову. Но и у него дело не пошло. Дриады у Лопухова все больше почему-то лежали в пачках на полу, фигуры танцовщиц изображали на сцене сердечко, в середине которого Аврора и принц танцевали адажио.

Эти и другие новшества не устроили труппу. На общем собрании артисты балета заявили, что отказываются репетировать. Ф. В. Лопухов был отстранен от постановки. Так что не состоялась и эта работа.

Руководство театра решило: пусть за постановку возьмутся представитель старшего поколения - хореограф А. И. Чекрыгин и представитель молодежи - я. А наш союз, как это тогда было принято, "обручал" драматический и оперный режиссер Б. Мордвинов.

Конечно, мне лестно было попробовать свои силы в такой ответственной и трудной работе. Художником спектакля стал Исаак Рабинович.

Недели две наша троица обсуждала, что в балете Петипа нас устраивает, а что - нет.

Старое либретто И. Всеволжского и М. Петипа по сказке Ш. Перро, на наш взгляд, было слабым и запутанным. Имена фей - Виолант, Кандид, Флер-де-фарин, Крошка, Канарейка - ничего не объясняли современному зрителю. Поэтому мы решили отменить "паспорта" фей, а исходить из музыки Чайковского, живописавшей характер каждой волшебницы. Затем надо было освободить балет от условных жестов. Мордвинов предложил свою экспозицию, которая потребовала сочинения новых танцев и сцен. Мы стремились создать спектакль, "построенный по законам драматургии, с непрерывно развертывающимся сюжетом, пронизанным идеей и сказочным действием, с логической мотивировкой событий и поведения действующих лиц"*. Таково было наше кредо, которое мы изложили в газете "Советский артист".

* ("Сов. артист". 1936. № 46.)

Наш спектакль теперь мало кто помнит, поэтому мне хотелось бы подробнее рассказать, как мы реализовали свои замыслы

Б. В. Асафьев справедливо писал, что основные симфонические образы балета - это Аврора и фея Сирени. "... Образ Зари связывает всю композицию, сопровождаемый весенним образом феи Сирени с ее прелестной мелодией...", разливающей "волны аромата цветов сирени в ночном оцепенении садов и парков в часы сна Авроры"*.

* (Асафьев Б. В. О балете, с. 202-203.)

У Петипа партия феи Сирени была малотанцевальной. Балерина все больше ходила по сцене с жезлом, украшенным цветами. Кроме того, М. Петипа купировал музыку феи Сирени в прологе. Исторически это объяснимо. Партию исполняла дочь Петипа, Мария Мариусовна, не владевшая техникой классического танца. Именно она, как писал позже в книге "Хореографические откровенности" Ф. В. Лопухов, возмещала свой недостаток сочинением "отвратительных "мимомонологов", к которым выдающийся хореограф не имел никакого отношения"*.

* (Лопухов Ф. Хореографические откровенности. М., "Искусство", 1972, с. 91.)

Сочиняя балет, мы решили наделить прелестную фею Добра танцем. Мы подарили ей две вариации. Одну в первом акте, вторую в последнем, которую фея Сирени танцевала на музыку вариации Авроры из акта дриад, купированную Петипа. У Чайковского это была музыка, полная торжественной радости. Ее мы в финале балета отдали фее Сирени, сокрушившей злые силы.

Не устраивала нас и фея Карабос. У Петипа ее играл мужчина. Это была чисто мимическая роль, которую прекрасно исполнял В. А. Рябцев, а после него и А. И. Чекрыгин. Зловещая старуха Карабос появлялась на сцене в сопровождении свиты мышей и уродов. Но Зло может принимать и обаятельный облик. Яго отнюдь не Квазимодо. Я предложил поручить партию Карабос молодой балерине, ровеснице остальных фей. Носительницу обобщенного Зла отличал от добрых фей танец, полный мстительного исступления, а не внешнее утрированное уродство.

Обе феи - Сирени и Карабос - встречались в прологе, который мы поставили на музыку увертюры. И каждая из них выявляла свою суть в танце (Карабос танцевала в туфлях на каблуках).

А дальше то, что у Петипа было прологом, стало у нас первым актом. Праздновалось рождение Авроры. Начинался выход короля и королевы, придворных и всех добрых фей. Волшебниц мы снабдили прозрачными шифоновыми плащами. И свита каждой из них как бы летела на сцену, неся этот плащ. Каждая фея одаривала Аврору добродетелями и подарками. Каталабют - роль этого придворного прекрасно играл А. И. Радунский - складывал подарки к колыбели принцессы. А когда торжественный церемониал заканчивался, фея Сирени делала знак и плащи разом улетали к небесам. Легкие шифоны бороздили воздух яркими цветовыми пятнами. Этот фокус проделывали рабочие на колосниках. Они держали мешочки с песком на концах длинных лесок, незаметно прикрепленных к плащам. В нужный момент мешочки сбрасывались за кулисы и легкая материя взмывала вверх, усугубляя фееричность зрелища.

Вот тут-то и выезжала на сцену Карабос в карете со свитой. Дальше в балете Петипа следовал тот самый "мимо-монолог". Карабос говорила Каталабюту: "Ах, ты не пригласил меня на торжество! За это ваша Аврора умрет!" Но выступала фея Сирени и возражала ей: "Нет, Аврора не умрет, она лишь заснет на сто лет".

Мы заменили это танцевальной интермедией. Карабос подзывала мышонка из своей свиты и обращала его в маленькую балерину, которая исполняла танец с веретеном. Затем прелестный ребенок укалывался о веретено и умирал. Карабос, указывая на мертвую девочку, торжествующе хохотала. Тогда фея Сирени приглашала из-за кулис маленького принца. Тот начинал свой танец, как бы отыскивая кого-то в толпе (и принца и балеринку исполняли ученики Хореографического училища). Он замечал мертвую девочку, становился перед ней на колено и целовал ее. Она оживала, и они вместе покидали сцену.

Карабос, полная злобного исступления, плясала со свитой танец ненависти и бессилия. Потом она вскакивала в коляску, и все сборище уносилось вон. Король поднимал веретено, отдавал его Каталабюту, приказывая запретить прялки в своем королевстве.

Второй акт начинался сценой вязальщиц. В танце они как бы пряли, но без веретена. Неожиданно появлялась Карабос, до бровей укутанная плащом. Она протягивала вязальщицам веретено. Мол, попробуйте, ведь так лучше будет работать. Появлялся Каталабют, замечал веретено в руках вязальщиц и в ужасе спрашивал, откуда оно у них. Но те не могли объяснить. Женщина, давшая его. исчезла. Каталабют приказывал взять вязальщиц под стражу. Воины окружали женщин и вели во дворец к королю. Дальше следовала сцена, когда удивленный король не понимал, почему вязальщицы арестованы. Он требовал объяснений от Каталабюта. Тот сначала темнил, а потом вынужден был сказать правду. Он показывал королю запретное веретено. Король, естественно, приходил в неистовый гнев и требовал казни вязальщиц. Тут все придворные начинали умолять короля сохранить им жизнь. За вязальщиц вступалась и королева. И добрый король прощал их. "Эта сцена - типичная дань старым балетным традициям, - писал Ф. В. Лопухов в "Хореографических откровенностях", - своего рода заигрывание с царскими особами, которые могли находиться в ложах театра. Авторства Петипа здесь явно нет. Эти сцены, по свидетельству Гердта, делали сами артисты по сценарию, заданному Всеволожским... Но все сцены, которые имели для Петипа принципиальное значение, он всегда решал сам". Таков был "пейзанский вальс с гирляндами, веночками, корзиночками цветов, который предварял выход Авроры и адажио с женихами"*.

* (Лопухов Ф. Указ. соч., с. 95-96.)

Вальс со множеством фигурации, по словам Лопухова, являл собой "образное отражение быта королевского двора Франции, включая эпоху Людовика XIV". Однако персонажи вальса названы Петипа пейзанами условно. "Вальс, скорее, исполнялся придворными. Не всякое историческое бытописание может так полно показать дворцовый этикет, как вальс Петипа в изощренно-барочном стиле... Почему же на него так реагируют те, кто не знает придворный быт XVII-XVIII веков? - спрашивал Лопухов и отвечал: - Потому что здесь мы видим не натуралистическое изображение быта, а художественное его отражение... Это блестящая хореографическая зарисовка движений и поз галантного века, и даже Ватто уступает Мариусу Петипа, ибо в его картинах нужно догадываться о движениях, а у Петипа они налицо..."*.

* (Лопухов Ф. Указ. соч., с. 95-97.)

Лопухов оставлял за великим хореографом Петипа право принимать в расчет "и время постановки и степерь развитости самой классики. Петипа пользовался классическим танцем той степени развитости, в которой он находился в его эпоху. Это позволило Петипа приблизиться к музыке Чайковского и по-современному "прочесть" сказку Перро. Ведь "Спящая красавица" звучала в России тогда, когда в умах рождалось требование свободы, когда в воздухе носилось ожидание "воскрешения", "весны", "освобождения"*.

* (Лопухов Ф. Указ. соч., с. 83.)

Но мы ставили спектакль в 1936 году, когда и эпоха и степень развитости классики была иной, чем при жизни Петипа. В частности, воздавая должное великому хореографу, мы тогда как-то не могли принять этого пейзанского танца. Он казался фальшивым со своим подобострастием перед коронованными особами и мещанским - по оформлению. Все эти дуги с цветочками напоминали немецкие рождественские открытки.

Поэтому в нашем балете танцевали не пейзане, а придворные с букетами цветов, раскрывавшимися веерами. Затем выходили четыре кавалера и начиналось адажио Авроры с женихами. Отдавая дань времени, мы хотели усилить это адажио технически, выявить отношения женихов и Авроры, показать, что она выбирает себе мужа, разглядывая то одного, то другого.

У Петипа после адажио ученицы балетной школы исполняли танец со скрипочками. В музыке Чайковского действительно сначала звучала скрипка, но затем ее сменяло энергичное оркестровое форте, чему и детские фигурки и скрипочки вовсе не соответствовали. Мы поставили на эту музыку вариации четырех кавалеров, сделав их танцевальными и, как нам казалось, приблизив к духу партитуры Чайковского. Это одобрил и Юрий Файер и другие музыканты оркестра. В старом балете женихи, обутые в ботфорты, в основном поддерживали Аврору, служа ей как бы фоном. Нам же хотелось наделить каждого из них характером. Сначала один предлагал другому первым продемонстрировать перед невестой свои достоинства. "Нет, что вы! - галантным поклоном отвечал тот. - Прошу вас, начните вы...". А после их вариаций танцевала Аврора. Женихи стояли по углам сцены, ожидая, кого из них она предпочтет. В этом сюжетном контексте у Авроры и у женихов были иные задачи, и решали они их по-своему.

В финале появлялась закутавшаяся в плащ Карабос и подносила Авроре букет цветов, в котором было спрятано роковое веретно. Принцесса укалывалась об него, и начинался танец засыпания Авроры. Из люка возникала торжествующая Карабос. Женихи бросались к ней, но она проваливалась в преисподнюю.

И вновь выходила фея Сирени и вновь успокаивала: "Нет, Аврора не умрет!" Свита феи укладывала принцессу на ложе и медленно несла ко дворцу, где уже все погрузилось в сон.

Третий акт изображал принца на охоте. Перед ним возникала фея Сирени и танцем вела его за собой, манила и вводила в мир дриад. Согласно греко-римской мифологии, эти девы рождались с деревьями, жили в их листве и там же и умирали. Принц ходил между дриадами, оплетавшими его своими танцами, отыскивая среди них избранницу. И вдруг видел Аврору. Она являлась ему сквозь деревья, листву, как явь и греза. Он тянулся к ней, а дриады словно противились этому сближению. Фигуры танцовщиц изображали то цепи, то коридоры, в которых порхала Аврора, пока принц, преодолев нежно-жесткую игру дриад, не ловил ее.

Кульминацией акта становилось адажио Авроры и принца. А потом дриады как бы истаивали в воздухе, а вместе с ними исчезала и Аврора.

Б. В. Асафьев писал о пейзажности музыки Чайковского. О том, что навеяна она была поездками композитора вместе с поэтом Апухтиным на лодке по Неве в "пейзажные и жанровые края" петербургских островов и в поэзию их лесистых парков*. В "роскошном многозвучии" "Спящей красавицы" он видел миражи белых ночей и роскошные майские сирени садов Павловска, Гатчины, Царского Села и Петергофа... А в цветущей мелодии феи русской весны Сирени музыковед слышал ее материнство, поэзию сказочной руководительницы и наставницы...

* (Асафьев Б. В. Указ. соч., с. 209.)

Во время работы над балетом перед нами возникали образы, близкие к этим. Фея Сирени приглашала храброго рыцаря в лодку, и они плыли мимо "пейзажных и жанровых краев" к замку Авроры, погруженному в ночь.

В старой постановке между этим и последующим актами звучал музыкальный антракт "Сказки ночи", "затиснутый" и "крайне невыгодно расположенный"* посреди прекратившегося хореографического действия. Меж тем именно в нем в последний раз звучала тема Карабос, острокогтистая и вместе с тем нервная.

* (Асафьев Б. В. Указ. соч., с. 203.)

Поэтому именно на музыкальную тему антракта у нас открывался замок, погруженный в вековой сон, весь в густой паутине, в которой ползали страшные пауки с электрическими глазами. Художник И. М. Рабинович сказочно и впечатляюще решил декорации. В глубине и густоте этой паутины металась Карабос, в то время как рыцарь уже рубил заросли тьмы мечом, приближаясь к спящей Авроре. И наконец целовал ее тем предсказанным феей Сирени магическим поцелуем. Аврора пробуждалась, а вместе с нею оживало и все спящее царство.

В четвертом, свадебном, акте по предложению режиссера Б. А. Мордвинова кода балета была повторена в начале, и на эту музыку по авансцене шествовали все приглашенные на бал - Кот и Кошечка, Голубая птица и принцесса Флорина, Красная Шапочка и Серый волк, Великан и Мальчик-с-Пальчик со своими друзьями. Когда авансцена пустела, раздвигался занавес и гости красочной, живописной группой приближались, приветствуя короля и королеву.

У Петипа бал открывался танцем драгоценных камней - Бриллианта, Сапфира, затем - Золота, Серебра. А у нас торжество начинала фея Сирени. Она сначала танцевала на музыку вступления танца драгоценных камней, а свита как бы множила ее радость. Затем она одаривала короля и королеву драгоценностями, которые исполняли свои танцы. А потом фея Сирени танцевала вариацию, о которой я уже писал. Старый балет завершался гимном в честь короля, который Петипа специально заказал П. И. Чайковскому. Мы купировали гимн, вместо него у нас звучала тема феи Сирени из пролога, тема торжествующего Добра. Под эту музыку фея прощалась со всеми участниками свадебного бала...

Наша постановка "Спящей красавицы" вызвала бурную полемику. Отрицателей было столько же, сколько и сторонников. Больше всего нас критиковали за вольное обращение с хореографией Петипа.

Сторонники оправдывали нас, заявляя, что балетная классика не музей, а подвижное, меняющееся искусство и мы имели право на свою трактовку.

Повторяю, на нашей "Спящей красавице" лежал знак своего времени. Но и сегодня современное прочтение классики - твердый орешек для хореографа. И все-таки наш балет, на мой взгляд, свое дело сделал. Мы прочли классику по-новому, в меру своих сил и способностей, но - танцем и через танец. Партию Авроры исполняли такие танцовщицы, как Марина Семенова и Ольга Лепешинская. Каждая шла к образу от своей индивидуальности. Аврора у Семеновой была настоящей принцессой - пленительной, поэтичной, похожей на одну из оживших статуй Летнего сада. А танец Лепешинской искрился радостью, живостью, естественностью. Это была Аврора земная.

Балет продержался в Большом театре до начала войны. Потом он был возобновлен в 1944 году. А в 1952 году вместе с Михаилом Габовичем мы осуществили вторую редакцию "Спящей красавицы", учтя критику и замечания танцовщиков и музыкантов. Так, по просьбе общего собрания труппы мы восстановили в балете крестьянский вальс, как его поставил Петипа, сохранив его же оформление. В этом новом варианте фея Карабос танцевала уже на пальцах. И эту находку подхватил Константин Сергеев. В поставленном им фильме-балете "Спящая красавица" партию Карабос танцевала такая виртуозная и музыкальная танцовщица, как Н. М. Дудинская. (А затем Карабос танцевала на пальцах и в "Спящей красавице" Ю. Н. Григоровича в постановке 1965 года.)

Сегодня "Спящая красавица" Чайковского - Петипа идет на сцене Большого театра в редакции Ю. Н. Григоровича. Она высоко оценена нашей критикой. Но мне хотелось бы напомнить, что этой постановке 1973 года предшествовала более ранняя попытка хореографа, относящаяся к 1965 году. Искусствовед В. М. Красовская писала тогда, что Григорович поставил балет "в полемике с теми балетными режиссерами, которые укрепляли сюжетное правдоподобие классических произведений". Хореограф оставил все четыре адажио каждого акта Петипа, но, продолжала критик, "Григорович убрал из своей постановки жанр, утопив его в сплошном потоке классического танца", и тем уничтожил "равновесие выразительного и изобразительного начал подлинника"*.

* (Красовская В. Статьи о балете. Л., "Искусство", 1967. с. 232-233.)

А. М. Мессерер, М. М. Плисецкая и Р. К. Щедрин на праздновании семидесятилетия А. М. Мессерера. 1973

Празднование семидесятилетия А. М. Мессерера. М. М. Плисецкая после спектакля 'Лебединое озеро'. 1973

Празднование семидесятилетия А. М. Мессерера. В ложе после спектакля 'Лебединое озеро'. 1973

В классе. 1973

Ну что ж, эти мысли современны. В 1936 году мы не задумывались о выразительном и изобразительном начале подлинника...

Но, не тревожа великой тени Петипа, я иногда думаю: а не доводим ли мы союз Чайковского и Петипа уже до некоего абсолюта? Ведь задавался же подобными вопросами такой знаток балета и музыки Чайковского, как Асафьев! "Мыслимо ли вообще возрождение на сцене "Спящей красавицы", - писал он, - если бы найти к ней иные пути, чем избрал и все-таки убедительно показал в свое время Мариус Петипа, по-видимому, сильно повлиявший на композитора уже в период работы над музыкой и, возможно, даже предопределивший ее версальский couleur locale. ... Совпадение имен Петипа и Чайковского в отношении "Спящей красавицы", - продолжал Асафьев. - нельзя не считать удачным, но можно ли считать безусловно счастливым для мастерства Чайковского - я не сказал бы. Сценическая жизнь, созданная Петипа для "Спящей красавицы", далеко не исчерпала всех возможностей содержания ее музыки и даже ее форм, всей масштабности музыкальной композиции. ... Помню, как выдающийся дирижер Дриго... знакомя меня с купюрами первого клавира "Спящей красавицы", по которому и ставился балет, охал и вздыхал, удивляясь долготерпению и сдержанности всегда корректного и вежливого композитора, неизменно соглашавшегося с доводами блестящего хореографа Петипа, но доводами узкоремесленными в отношении роскошных находок музыки, ее ритмов и ее красок. ... Дриго чувствовал, что композитор уже вышел, как великий симфонист, из узких граней хореографии как придворного спектакля. Петипа этого совершенно не хотел понять. ... До интеллекта Чайковского и до смысла его композиторских намерений Петипа не желал доходить..."*.

* (Асафьев Б. В. Указ соч., с. 199-202.)

Я привожу эти рассуждения потому, что молодежь, которая придет за нами, будет возвращаться к гениальной музыке Чайковского, не довольствуясь одними лишь почтительными ретроспекциями, но делая равноправные и свободные прогнозы на будущее.

Моим вторым опытом постановки классики была новая редакция четвертого акта "Лебединого озера". В Большом театре балет еще в начале века возобновил А. А. Горский, переработав петербургскую редакцию М. Петипа и Льва Иванова. Затем на протяжении многих лет Горский возвращался к творению Чайковского, внося в него переделки и изменения. Даже знаменитый второй акт, так хорошо поставленный Львом Ивановым, Горский сделал по-своему. Этот лебединый акт, возможно, что-то утратил в красоте и симметрии ивановских линий, в симфонизме танца, но стал человечнее, теплее. А как замечательно поставил Горский характерные танцы - мазурку, чардаш, тарантеллу, испанский!.. Как они контрастировали и оттеняли классику, каким успехом пользовались у исполнителей и зрителей!

Но четвертое действие во всех прежних редакциях "Лебединого озера" оставалось пантомимическим. Танцев там почти не было. Меж тем музыка Чайковского насыщена в финале необычайным драматизмом, скорбью, столкновением сил света и тьмы, что, однако, никак не реализовывалось в хореографии. На мой взгляд, от этого проигрывали не только центральные образы - Одетта и принц, но и третий главный герой - Злой гений, который выражал свою суть в исступленной, заклинающей жестикуляции. Поэтому я сделал первую попытку - наделить его развернутой танцевальной характеристикой.

В работе над "Лебединым озером" мне помог Борис Владимирович Асафьев, к которому я ездил в Ленинград советоваться. Он показал мне первые клавиры Чайковского, где было много танцев, не вошедших в балеты Петипа и Горского. На полях Чайковский помечал, что хореографы по своему желанию могут использовать эту музыку. Асафьев обратил мое внимание на "Танец маленьких лебедей". И я ввел его в балет. После увертюры на каденции открывался занавес, на сцене в скорбной позе стоял лебединый кордебалет. И дальше его танец шел на музыку "Маленьких лебедей", драматичную и смятенную. Затем на сцену выбегала Одетта и рассказывала о своем горе подругам. Лебеди ее утешали, ласкали. В музыке Чайковского я открыл две купюры. Одна называлась "Буря". Заслышав ее, лебеди закрывали Одетту крыльями в большом круге. На сцену выскакивал Ротбарт и разметывал в стороны всех лебедей. В танце, полном мстительного исступления, он вершил затем свою расправу над Одеттой. Эта сцена строилась на резких бросках, поддержках, графически острых прыжках и вращениях. Но в это время появлялся принц. Услышав приближение принца, Ротбарт убегал, а лебеди вновь закрывали Одетту. Асафьев посоветовал мне использовать музыку па-де-сиз третьего акта - в этом номере есть танцы, не вошедшие в постановку Горского. Й действительно, прекрасная, скорбная музыка одного из этих танцев дала возможность родиться хореографическому диалогу между Одеттой, томящейся в заколдованной неволе, и принцем, молящим о прощении. В нем еще раз заиграл танец лебединого кордебалета, множащий, усиливающий трагизм Одетты.

Я ввел в балет поединок между Злым гением и принцем, который боролся за свою любовь и побеждал. Гениальная музыка Чайковского живописала драматизм этой борьбы, в ней силы добра и любви брали верх над силами колдовства и зла.

"Лебединое озеро" с новым, четвертым актом просуществовало в репертуаре Большого театра вплоть до 1975 года.

В классе. 1975

|

ПОИСК:

|

DANCELIB.RU 2001-2019

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dancelib.ru/ 'DanceLib.ru: История танцев'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dancelib.ru/ 'DanceLib.ru: История танцев'